Un des trésors de l'orgue alsacien;Instrument représentatif de la "réforme alsacienne de l'orgue"

Le grand orgue Dalstein-Haerpfer de Strasbourg, St-Sauveur,

Le grand orgue Dalstein-Haerpfer de Strasbourg, St-Sauveur,le 30/12/2013.

L'orgue Dalstein-Haerpfer de l'église luthérienne St-Sauveur de Cronenbourg est l'un des plus prestigieux de la région. Sa partie instrumentale a été classée en 1981, car c'est un témoin essentiel de la Réforme alsacienne de l'orgue (le premier, selon Emile Rupp, qui savait de quoi il parlait !). C'est, avant tout, un instrument de musique prodigieux. Il a été construit par les facteurs préférés d'Albert Schweitzer, en 1907, selon les indications précises du célèbre médecin, théologien et organiste. Le marché pour cet orgue fut d'ailleurs offert à Frédéric Haerpfer en "cadeau" le jour de son mariage. Autres temps, autre attitude face à l'Economie, ses "modèles" et ses usages. Une époque ou les "process économiques" sacrifiaient au bonheur des gens, et non l'inverse. Qu'il soit permis de rêver à ce qu'aurait été le 20ème siècle s'il n'avait pas été interrompu par les déferlements de haine que l'on sait ; si la paix et le bon sens avaient triomphé. Pour préparer ce rêve, et donc notre avenir, voici donc un retour vers la Belle Epoque, qui mérite tellement son qualificatif.

Historique

L'orgue de St-Sauveur a été construit par la maison Dalstein-Haerpfer de Boulay, et achevé en novembre 1907. [ITOA] [JNO1991]

L'instrument a été conçu conformément aux réflexions qu'Albert Schweitzer a publiées dans son petit livre Deutsche and französische Orgelbaukunst und Orgelkunst, paru en 1906 à Leipzig. Voici le témoignage d'Albert Schweitzer à la réception de l'instrument :

Les Anches ont été harmonisées par Fernand Prince (né à Boulay le 18/04/1857, mort à Santurce (E) le 18/01/1932), harmoniste chez Cavaillé-Coll de 1871 à 1899. [ITOA] [Lvierne]

En 1929 (ou 1932), il y eut une légère transformation, par Frédéric Haerpfer. [IHOA]

C'est de cette époque que semble venir la Waldflöte 2'. [APlatz]

En 1935, Frédéric Haerpfer ajouta trois jeux et en replaça un quatrième : une Flûte harmonique et un Nasard pour le grand-orgue, une Flûte ouverte 8' (Hohlfloete 8') à la place du Salicetbass 16', et un Cornet 5 rgs de pédale. [ITOA] [IHOA] [JNO1991]

Les trois tirants supplémentaires étaient disposés en haut à droite, juste au-dessus de ceux Bourdon 16', du Principal 8' et du Salicional 8' du grand-orgue. [ITOA]

Détail de la console. Avant la restauration de 1986, le cadran indicateur de niveau du réservoir était remplacé par une photo en médaillon d'Albert Schweitzer (apparemment extraite de celle qui est affichée sur le buffet, voir plus loin). On peut distinguer, à droite (au-dessus de 17, 18, 19), les 6 trous rebouchés correspondant aux 3 tirants et à leur picot de combinaison libre. Ces tirants avaient été ajoutés en 1935.

Détail de la console. Avant la restauration de 1986, le cadran indicateur de niveau du réservoir était remplacé par une photo en médaillon d'Albert Schweitzer (apparemment extraite de celle qui est affichée sur le buffet, voir plus loin). On peut distinguer, à droite (au-dessus de 17, 18, 19), les 6 trous rebouchés correspondant aux 3 tirants et à leur picot de combinaison libre. Ces tirants avaient été ajoutés en 1935.De 1960 à 1963, Ernest Muhleisen changea deux jeux. [GWalther]

La Voix céleste fut remplacée par une Tierce 1'3/5 en 1961 (mais les tuyaux ont été conservés, et elle a retrouvé sa place en 1986), puis la Gambe du grand-orgue par une Cymbale en 1963. [ITOA]

L'orgue a été restauré dans son état de 1907 (ou 1929, si on considère la Waldflöte 2') en 1986 par Georges Walther. Cette restauration dura 9 mois (le ver à bois ayant attaqué l'instrument, et les peaux des relais nécessitant évidemment un remplacement). L'inauguration eut lieu le 22/06/1986. [GWalther] [APlatz]

Pour la première fois, un orgue du début du 20 ème siècle était restauré (au sens propre, donc respecté) et reconnu pour ses grandes qualités intrinsèques. Il faut rappeler qu'à l'époque (les années 1960-80) sévissait une "pensée unique" néo-baroque, dont les promoteurs utilisaient souvent des procédés conférant à la désinformation au sujet de l'usage du zinc ou de la transmission pneumatique. Les commentaires que l'on peut lire dans la littérature de l'époque sont assez édifiants de parti-pris, et doivent être pris avec précaution. Et indulgence aussi : quiconque osait s'élever contre cette "pensée unique" avait de fortes chances d'être définitivement éliminé des "réseaux".

En 1964, même Albert Schweitzer a été obligé, en quelque sorte, de "s'excuser" pour ses choix du début du siècle : il écrit à l'organiste de St-Sauveur : "Damals musste man pneumatisch bauen." (Qu'à l'époque, il *fallait* construire en pneumatique). Heureusement, aujourd'hui, le monde de l'Orgue a guéri de cet intégrisme (quoique pas entièrement...), et la légitime fierté du médecin-pasteur-musicien en 1907 peut à nouveau être soulignée. Sur le flanc droit de l'instrument se trouve une photo et un commentaire :

Don de Monsieur HEINEMANN, organiste,

Don de Monsieur HEINEMANN, organiste,en souvenir du concours apporté par le Dr Alb. SCHWEITZER

à la construction des orgues de l'église Saint-Sauveur de Cronenbourg

Strasbourg, le 20 avril 1964.

La photo montre Albert Schweitzer à l'orgue de Gunsbach (à l'époque où cet instrument avait encore une console indépendante ; donc entre 1931 et 1961).

A l'occasion de travaux à l'édifice, la maison Muhleisen a procédé à un relevage en 1998. [IHOA]

Le buffet

L'orgue est placé dans le choeur, face à l'assemblée, et le buffet "Jugendstil" ("Art nouveau") est en totale harmonie avec l'ambiance "néo-renaissance" du lieu. La boiserie, qui est en fait une façade incurvée (le buffet n'est pas auto-porteur) laisse les tuyaux très dégagés. Le style fit école : on peut par exemple le comparer au buffet Stahlhuth (1912) de Mettmann, St-Lambertus.

La forme générale est celle d'une mitre, en encorbellement par rapport au soubassement. Les tuyaux frontaux dessinent un fronton au-dessus d'une façade séparée en trois surfaces. Quatre montants supportent une patrie horizontale, sur laquelle figure, en lettres dorées, la phrase "Ehre sei Gott in der Höhe". Les quatre montants sont ornés de frises à volutes sortant de vases. Les parties supérieures des montants latéraux sont cannelées, et supportent deux statues dorées figurant des anges : celui de gauche jouant du luth, celui de droite de la lyre. Les montants centraux sont prolongés vers le bas par des consoles sculptées. Les tuyaux de façade (d'origine : 1908) sont muets, à écussons rapportés de plein ceintre. Ceux de la partie centrale sont ornés de peintures, au-dessus de la bouche et au sommet, figurant des motifs végétaux : feuilles, fleurs et fruits (raisins). Deux appliques en fer forgé sont fixées au-dessus de la console. Les panneaux arrière de la console sont ornés de motifs néo-classiques.

Caractéristiques instrumentales

| C | c | c' |

| 2'2/3 | 4' | 8' |

| 2' | 2'2/3 | 4' |

| 1'3/5 | 2' | 2'2/3 |

| - | 1'3/5 | 2' |

| - | - | 1'3/5 |

| C | c | cis''' |

| 2'2/3 | 4' | 5'1/3 |

| 2' | 2'2/3 | 4' |

| 1'1/3 | 2' | 2'2/3 |

| - | 1'1/3 | 2' |

Il n'y a pas, comme on peut le lire parfois, plusieurs combinaisons libres : c'est une combinaison unique qui peut être appelée globalement ou pour chacun des trois plans sonores.

La console présente les caractéristiques recommandées par Schweitzer et le groupe d'organistes

La console présente les caractéristiques recommandées par Schweitzer et le groupe d'organistesqui tentèrent une standardisation des consoles au début du 20ème siècle.

Console indépendante face à la nef. Tirants de jeux de section ronde à porcelaines, disposés en deux gradins de part et d'autre des claviers. Récit (porcelaines roses) et pédale expressive à gauche, grand-orgue en haut à droite (porcelaines blanches), pédale en bas à droite (porcelaines vertes). Toutes les porcelaines (y-compris celles repérant les accessoires) utilisent le code de couleur pour indiquer à quel plan sonore on se réfère. Ainsi, la porcelaine "I/P" est-elle moitié blanche, moitié verte. Claviers blancs. Touches du récit biseautées, mais droites au grand-orgue.

Commande de l'expression du récit et des jeux expressifs de pédale par une pédale basculante, placée tout à droite. Commande des combinaisons libres par mini-tirants situés au-dessus des tirants principaux des jeux. Commande du crescendo par pédale à bascule centrale et cadran circulaire, situé au-dessus de la première octave du second clavier, gradué en 32 segments. Indicateur de remplissage du réservoir principal (H.S.) par un cadran circulaire situé au-dessus de la dernière octave du second clavier, gradué de 1 à 10, et repéré "Wind Anzeiger".

Conformément aux directives d'Albert Schweitzer, il y a une double commande des accouplements : par pédale (système dit français) et à mains (petits tirants ; système dit allemand) :

a) Sous le premier clavier, on trouve 6 tirants, biseautés vers le haut : "P-I" (I/P ; notons que la convention d'écriture des accouplements et tirasses, le clavier tirant figurant en dernier, est ici inversée), "P-II" (II/P ; bicolore vert/blanc), "II-I" (I/II ; bicolore rose/blanc), "II-I" (I/II' ; bicolore rose/blanc), "S.B.C" (II/I 16' ; bicolore rose/blanc), "G.C." (General Coppel ; tricolore puisque agissant sur les trois plans sonores, par bandes verticales).

Au-dessus du deuxième clavier, on trouve les mini-tirants de combinaisons : "FcI" (Combinaison libre grand-orgue, porcelaine blanche), "FcII" (rose), "FcP" (verte), "GFc" (tricolore par secteurs de 120°), "HA" (Handregister Ab ; tricolore), et "T" (Tutti ; tricolore). Le Tutti n'appelle pas les octaves graves et aigues.

b) Ces commandes sont reprises par des pédales en fer forgé (celles des côtés étant plus longues pour être mieux accessibles) : de gauche à droite : "P-I", "P-II", "I/II", "SPC" (entièrement rose), "G.G.", "SBC", "HA", "T", "LCI", "Crescendo", "FCI", "FCII", "FCP", "Expression", "GFC". [MFoisset]

La combinaison libre, outre le fait qu'elle soit appelable globalement ou pour chaque plan sonore, présente la particularité de pouvoir soit s'ajouter, soit se substituer à la registration manuelle. Quand "HA" (Handregister Ab) est appelé, la combinaison se substitue aux grands tirants. Dans le cas contraire, les jeux sélectionnés par la combinaison sont simplement ajoutés aux tirants déjà actifs (les jeux ne faisant pas partie de la combinaison ne sont pas retirés). [MFoisset]

Les découpages dans le bois sont garnis de feutrine rouge. Porte partitions articulé, en fer forgé. Banc aux montants en forme de lyres. Plaque d'adresse en position centrale, fixée par quatre vis en laiton au-dessus du second clavier, en laiton à fond noir :

Orgelbau-Anstalt

BOLCHEN Loth.

De part et d'autre de la plaque, il y a deux "médailles" : à gauche une "semeuse", et à droite celle de la "Kunst - Gewerbe - Ausstellung - Exposition des arts et métiers - Metz 1892", portant les armes de la ville.

Voici un document décrivant le fonctionnement de la console, rédigé par Martin Foisset.

pneumatique tubulaire, notes et jeux.

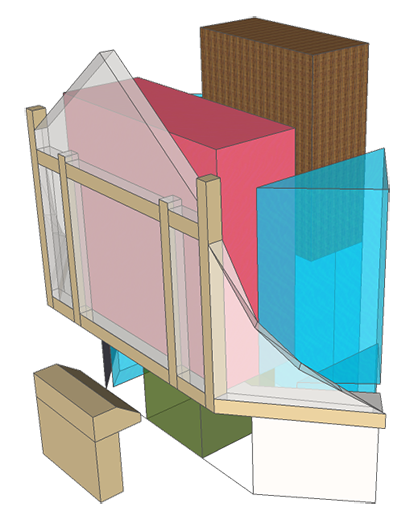

Pour aider à cette visite de cet instrument, voici un schéma global, vu d'une position élevée, de l'avant. En rouge, l'espace dévolu au grand-orgue ; en marron, celui du récit, et en bleu, celui de la pédale :

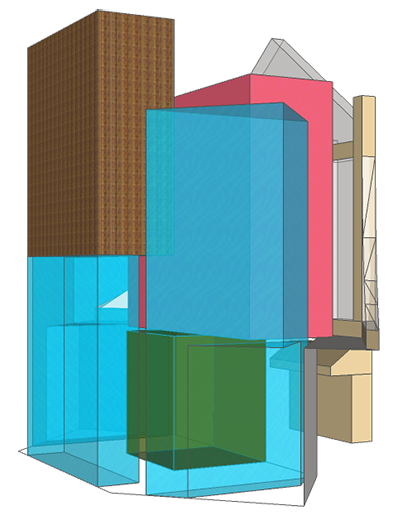

Un schéma analogue montre l'instrument vu de l'autre côté, de l'arrière. Le réservoir est en vert. La pédale est logée sur les côtés, sauf ses jeux expressifs, qui sont placés dans une boîte (partageant la commande de ses jalousies avec le récit) située au fond, au centre et au niveau de la console.

Un schéma analogue montre l'instrument vu de l'autre côté, de l'arrière. Le réservoir est en vert. La pédale est logée sur les côtés, sauf ses jeux expressifs, qui sont placés dans une boîte (partageant la commande de ses jalousies avec le récit) située au fond, au centre et au niveau de la console.Sommiers à membranes "Hängebälgladen", d'origine.

Deux grands réservoirs à plis parallèles au centre de l'instrument, dans le soubassement. Nombreux anti-secousses plus haut dans la structure. Pompes à pieds conservées. (Le - malheureux - souffleur faisait donc sa besogne dans l'exigu soubassement, isolé, et juste sous le grand-orgue...) Pressions : de 97 mm de colonne d'eau à 120 mm (anches récit).

La tuyauterie, en bois, spotted ou zinc, est de belle facture, homogène (les 2 ou 3 jeux remplacés l'ont été dans le respect de l'existant). On peut vérifier que le zinc a réellement ses lettres de noblesse dans la facture d'orgue : léger et solide, il permet de disposer des grands jeux de fonds sans risque pour la structure. Il permet d' "étoffer" les tuyaux (le métal n'est pas trop fin, comme c'est souvent le cas dans le cas de tuyauteries en étain). Enfin, il donne des harmoniques très intéressantes, surtout quand on "ose" l'utiliser loin dans les aigus. Les tuyaux très aigus sont toutefois quand même en étain. Pour les tuyaux de façade, il présente l'avantage de pouvoir être peint (surtout lorsque la façade, comme ici, est purement décorative).

Entailles de timbre, et bourdons à calottes mobiles.

Voici, logés dans leur boîte expressive tout au fond de l'orgue, des tuyaux de la Soubasse (au fond, le nom du jeu est inscrit au crayon au-dessus des bouches) et du Violoncelle 8' de pédale (avec ses freins harmoniques constitués de rouleaux en bois).

Voici, logés dans leur boîte expressive tout au fond de l'orgue, des tuyaux de la Soubasse (au fond, le nom du jeu est inscrit au crayon au-dessus des bouches) et du Violoncelle 8' de pédale (avec ses freins harmoniques constitués de rouleaux en bois). Une partie de la tuyauterie du grand-orgue. En avant, hors-champ sauf quelques tuyaux de bourdon, se trouve le grand cornet posté, puis la Trompette. On distingue la Flûte ouverte en bois, et les 10 derniers tuyaux (donc 20 en tout, il y a en 10 autres de l'autre côté) du Bourdon 8' à cheminées rentrantes. Au centre de l'image, le grand Bourdon 16'.

Une partie de la tuyauterie du grand-orgue. En avant, hors-champ sauf quelques tuyaux de bourdon, se trouve le grand cornet posté, puis la Trompette. On distingue la Flûte ouverte en bois, et les 10 derniers tuyaux (donc 20 en tout, il y a en 10 autres de l'autre côté) du Bourdon 8' à cheminées rentrantes. Au centre de l'image, le grand Bourdon 16'. A nouveau la tuyauterie du grand-orgue, champ tourné à 90°. A gauche, certains tuyaux de la trompette (qui n'est harmonique que dans les aigus). En haut le grand dessus de Cornet posté, avec ses 5 rangs (8', 4', 2'2/3, 2' et 1'1/3). La basse de cette chape est occupée par une Mixture, non postée (non surélevée).

A nouveau la tuyauterie du grand-orgue, champ tourné à 90°. A gauche, certains tuyaux de la trompette (qui n'est harmonique que dans les aigus). En haut le grand dessus de Cornet posté, avec ses 5 rangs (8', 4', 2'2/3, 2' et 1'1/3). La basse de cette chape est occupée par une Mixture, non postée (non surélevée). L'ange à la harpe.

L'ange à la harpe.Il s'agit - on l'aura compris - d'un des instruments les plus attachants qui soient. Cronenbourg est un quartier (dit "populaire") plein de vie et de talents : la culture et le patrimoine ne se trouvent pas que dans les "beaux" quartiers ! Son histoire, déjà longue, continue de s'écrire. Cette histoire, justement, comprend quelques belle pages de la facture d'orgues, puisque c'est à deux pas de l'église St-Sauveur que se sont à installés à la fois les ateliers Muhleisen et les ateliers Kern (ces derniers étant d'ailleurs toujours situés rue Jacob).

Dans cet édifice assez féerique (Gustave Adolphe Oberthur, 1905) avec son décor renaissance parfaitement assumé, l'orgue est mis en valeur de façon exceptionnelle, à la fois visuellement et acoustiquement. Il reçoit régulièrement des visiteurs cherchant à approfondir leurs connaissances sur la facture et l'esthétique sonore du début du 20ème siècle.

![]() Activités culturelles :

Activités culturelles :

-

2010 : CD "L'orgue Albert Schweitzer, Saint-SauveurStrasbourg-Cronenbourg". Winfried Enz (Widor, Mendelssohn, Franck, J.S. Bach). (Avec un livret très intéressant !)

![]() Sources et bibliographie :

Sources et bibliographie :

- [Visite] "Visite sur place", 30/12/2013

-

[MFoisset] Martin Foisset : e-mail du 23/12/2013.Document "Caractéristiques orgue St Sauveur.pdf"

Remerciements pour la visite.

-

[FLechene] Franck Lechêne :

Photos du 03/03/2011.

-

[APlatz] Alexis Platz :

Photos du 15/05/2009, plan de console, documentation.

-

[RLopes] Roland Lopes :

Photos du 06/06/2006.

-

[GWalther] Georges Walther : e-mail du 06/07/2000.Document "compofr_rea95.pdf"

Documentation technique et historique.

-

[ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 4, p. 682-4

L'orgue était alors en restauration.

- [JNO1991] "Plaquette des 4 ème Journées Nationales de l'Orgue (1991)"

-

[Lvierne]

Rollin Smith, "Louis Vierne : organiste de la cathédrale Notre-Dame" p.216 (pour Fernand Prince).

-

[IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 185a

Cité ici pour mémoire ; une page fort surprenante de cet ouvrage (pourtant fondamental), le parti-pris, l'ironie et la condescendance ayant ici remplacé toute objectivité.

![]() Localisation :

Localisation :