Mulhouse, Sacré-Cœur, l'orgue Max Roethinger.

Mulhouse, Sacré-Cœur, l'orgue Max Roethinger.Toutes les photos sont de Martin Foisset, 21/02/2016 et 23/03/2019.

L'édifice, situé 84, rue de Verdun, date de 1959. Mais la paroisse existe depuis 1930 : il y avait d'abord une chapelle, qui a été complétée avec une grande nef en béton, munie d'une tour-lanterne surplombant le chœur. L'orgue actuel, de style néo-classique, a été construit en 1965 par Max Roethinger. Comme c'est souvent le cas dans années 50 et 60, il n'y a pas de buffet : l'instrument est logé sur la tribune de l'ancienne chapelle, et n'apparaît dans la grande nef que sous la forme d'une niche refermée par des rangées de tuyaux en cuivre.

Historique

En 1930, la paroisse fut dotée d'un premier instrument par Edmond-Alexandre Roethinger. Il avait 24 jeux (deux manuels), et était placé dans la chapelle, qui était dotée d'une tribune. [IHOA] [Visite]

On ne sait pas grand chose sur cet orgue, qui a malheureusement disparu. Il aurait été vendu. Les orgues Roethinger des années 30 sont pour la plupart des instruments très intéressants et pleins de possibilités. Celui-ci était contemporain de ceux de Muhlbach-sur-Munster et de Mittlach, qui témoignent du talent mis par Roethinger dans ses instruments de l'époque. [Visite]

Le logo de la maison Roethinger, sur le papier à entête de 1929.

Le logo de la maison Roethinger, sur le papier à entête de 1929.Historique

En 1965, Max et André Roethinger construisirent un orgue neuf pour remplacer celui de leur père et grand-père. C'est Albin Unfer qui fut chargé de l'harmonisation. [IHOA] [ITOA]

Albin Unfer se mit à son compte en 1968 à Leutenheim.

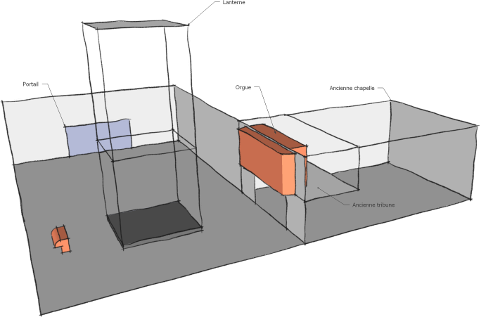

La disposition générale de l'instrument.

La disposition générale de l'instrument.La grande nef de 1959 (à gauche) est perpendiculaire à la chapelle pré-existante.

Le mur mitoyen entre les deux édifices était le fond de l'ancienne tribune.

C'est là que l'orgue a pu être installé, en léger encorbellement.

La console a trouvé sa place de l'autre côté du chœur/podium.

Dans les années 50, les architectes, enfermés dans leur logique d' "épuration", étaient souvent de grands adversaires de l'orgue. Ici, comme en de nombreux autres endroits, l'architecte ne voulait pas entendre parler d'un tel instrument : il devait sûrement penser que cela aurait déparé son chef d'œuvre... Heureusement, il y a loin entre le papier et la réalité d'un lieu de culte. Le projet originel était de placer un orgue au sol, derrière le chœur sur le mur faisant face au portail. Il aurait été doté d'un positif néo-baroque, avec un grand-orgue muni de chamades et un récit plutôt romantique. Mais, face à l'obstination de l'architecte, il fallut trouver une autre solution. La tribune de l'ancienne chapelle était idéale, à condition de l'ouvrir sur la nouvelle nef. L'architecte finit enfin par concéder qu'un orgue pouvait être installé au-dessus de la porte séparant la chapelle de la grande nef... à condition qu'il ne dépasse pas trop. On a donc à faire à un orgue qui s'excuse d'exister, par la faute de l'architecte. Mais en compensation, la façade (en cuivre) n'est pas réduite à un simple "radiateur" (comme c'était souvent le cas à l'époque) : il y a quatre "reprises" de tuyaux, et ils ne sont pas placés dans le même plan, ce qui qui donne de la profondeur à l'ensemble. [Visite]

La composition resta heureusement une affaire de musiciens. Elle est due à Michel Chapuis, et se trouve complétée d'une Voix céleste, à la demande expresse de Marc Ronner. [Visite]

Le récit expressif est très fourni, avec un Jeu de Tierce (dont le 4' est un Principal) et une Cymbale ; il est dépourvu du Flûte 4'. On y trouve également la batterie d'anches (Trompette et Clairon), dans l'esprit romantique français. Le Cromorne se trouve au grand-orgue, ce qui est un trait caractéristique du style néo-classique, tout comme la multiplication des rangs de Principaux et de Mixtures, alors qu'on a fait disparaître tout 16' manuel. (Il y en avait encore un à Wissembourg en 1953, et à Rhinau (1960), où c'était même une Montre 16'.) Les années 60 se caractérisent aussi par des recherches d'anches "alternatives", comme la "Dulciane". (Dont le nom prête à confusion, et doit venir du jeu à anches espagnol "Dulzian". Ce n'est pas une Gambe douce.)

Par rapport au style post-symphonique alsacien (années 1920-1939), on a donc vu disparaître les 16' manuels, les Flûtes harmoniques, les Gambes de grand-orgue et de pédale, ainsi que les accouplements à l'octave : après guerre, l'orgue alsacien semble être brusquement "rentré dans le rang", pour suivre scrupuleusement les indications parisiennes.

Bien que construit en 1965, l'instrument est encore totalement néo-classique. La maison Roethinger ne semble pas avoir été très promouvante pour le passage au néo-baroque. Dans l'espace d'une dizaine d'années, on trouve des instruments néo-classiques "de la maturité", extrêmement réussis et attachants (comme le bel orgue de Diebolsheim, 1955, ou le remarquable instrument de Wittelsheim), mais aussi des "Kind seiner Zeit" (Schiltigheim, Notre-Dame en 1960, ou Bourgheim en 1963.) Cette "croisée des chemins" esthétique s'illustre parfaitement ici, quand on pense que cet orgue est contemporain de celui de Strasbourg, Ste-Madeleine.

Caractéristiques instrumentales

La console est un modèle du genre.

La console est un modèle du genre.Console indépendante située au sol, face à l'orgue, de l'autre côté du chœur, et fermée par un rideau coulissant. Tirage des jeux par dominos, disposés en ligne au-dessus du second clavier, et groupés par plan sonore. Pas de porcelaines : le nom des jeux est sérigraphié en vert pour la pédale, en noir pour le grand-orgue, en rouge pour le récit, et en bleu pour les accouplements. Claviers blancs.

Commandes des accouplements doublées au pied, par pédales-cuillers à accrocher. De gauche à droite : "Tir. G.O." (I/P), "Tir. Récit" (II/P), "Cop. Réc./G.O." (II/I). Vient ensuite la pédale basculante commandant la boîte "Expression Récit" (qui se trouve en position centrale). A sa droite, les pédales-cuillers des aides à la registration : "Tutti", "Comb. Libre", "Appel Anches", "Appel Mixture". La pédale piano automatique est commandée par un poussoir blanc, situé en-dessous du "H" du premier clavier.

Programmation de la combinaison libre par languettes situées au-dessus de chaque domino. Les accouplements sont donc programmables. Voltmètre noir, situé à gauche, un peu au-dessus du second clavier, gradué de 0 à 20, et affichant 16V en marche. Vu que la commande de la boîte est entièrement électrique, la pédale est munie d'un système d'asservissement des jalousies, à 8 positions.

Plaque d'adresse constituée de lettres en laiton incrustées dans le bois, adoptant le graphisme du logo déjà utilisé en 1929, placée sous le voltmètre, et disant :

La plaque d'adresse, malheureusement partiellement masquée.

La plaque d'adresse, malheureusement partiellement masquée.Transmission électrique, notes et jeux.

Sommiers à gravures. Le grand-orgue est chromatique, et logé derrière la façade à droite, aigus à droite. La pédale, également chromatique mais avec de nombreux postages, est à gauche, également dans la partie frontale, basses à gauche. Il y a deux sommiers diatoniques pour le récit, qui est à l'arrière de l'instrument, sur l'ancienne tribune de la chapelle. Les jalousies de la boîte s'ouvrent vers le grand-orgue. Les plans sonores ne sont donc pas très individualisés par leur position, mais il faut dire que l'acoustique ne s'y prêtait pas beaucoup.

Les Bourdons sont encore à calottes mobiles, mais les tuyaux ouverts ont soit des encoches d'accord, soit sont coupés au ton (surtout pour les aigus). (On note donc une disparition totale, chez Roethinger, des entailles de timbre dans les années 60.) Caractéristique de l'époque est l'usage du cuivre (ici, pour la façade, et une octave du Gemshorn). Il n'y a pas de "dogme" pour les matériaux : on trouve du bois, du cuivre, de l'étain, de l'Etoffe, du Spotted. Comme souvent chez Roethinger, des tuyaux graves sont réalisés en acajou. (Cette entreprise semble avoir eu accès à un stock quasi inépuisable de ce bois).

Une vue sur la tuyauterie du grand-orgue.

Une vue sur la tuyauterie du grand-orgue.Il s'agit du côté droit de la partie en encorbellement de l'instrument.

En haut à gauche, le revers de la façade (tuyaux en cuivre).

Ce sont les tuyaux aigus de tous les jeux du grand-orgue :

le sommier étant chromatique, ils sont tous dans l'ordre.

Le nom des jeux est gravé au bout des faux-sommiers.

En partant d'en bas à droite (passerelle séparant le grand-orgue du récit)

vers la façade : le Cromorne, la Cymbale, la Fourniture, la Flûte 4',

la Doublette, le Prestant, le Bourdon 8', la Montre, puis le Cornet.

Ce Cornet n'est donc pas posté en hauteur, comme à l'époque classique,

mais on lui a tout de même attribué la chape avant, juste derrière la façade.

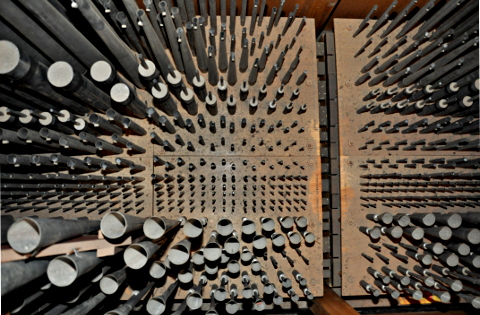

Une vue plongeante sur la tuyauterie du récit.

Une vue plongeante sur la tuyauterie du récit.Celui-ci est logé sur l'ancienne tribune de la chapelle

(actuellement fermée sur 3 côtés. Le 4ème, donnant sur la nouvelle nef,

est justement occupé par l'orgue, qui en traverse le mur).

Les jalousies de la boîte et le grand-orgue (donc la nef) sont situés

vers le haut de l'image, alors que vers le bas, il y a le reste de l'ancienne

tribune, puis la chapelle. Les sommiers sont cette fois diatoniques.

De bas (accès) en haut (jalousies) : d'abord les anches :

le Hautbois, le Clairon, la Trompette, puis les "petits jeux" :

la Cymbale, la Fourniture, la Tierce, la Doublette, le Nasard,

et enfin les Fonds : le Cor de Nuit, le Gemshorn (conique),

le Principal 4' et la Voix céleste.

Une vue sur la tuyauterie de la pédale.

Une vue sur la tuyauterie de la pédale.Le récit est à droite, la façade vers la gauche (invisible).

On regarde vers la gauche de l'instrument.

Les tuyaux en bois au fond, à gauche, appartiennent à la Soubasse.

La Flûte 8' et le Prestant sont hors champ, mais on voit à gauche,

quelques notes de la Mixture 3 rangs. En revenant vers la droite,

il y a la grande Douçaine 16' (avec des faux-sommiers renforcés),

et, au premier plan, le Chalumeau 4', avec ses résonateurs en double

cône, dont le supérieur est très évasé, et muni d'un opercule.

C'est vraiment un instrument très réussi et plein de personnalité. L'époque néo-classique a bel et bien laissé quelques belles pages de l'histoire de l'orgue alsacien. Par un curieux retournement du sort, cet instrument qui avait été indésirable lors de la construction de l'édifice en est aujourd'hui un des ornements les plus marquants.

Avec une acoustique de "salle de sport", et de pareilles contraintes architecturales, réaliser un orgue qui sonne bien n'était pas gagné ! Albin Unfer a signé une "mise en voix" absolument exemplaire. Evidemment, la traction n'est pas "mécanique suspendue", mais elle est fiable et précise. Enfin, il faut souligner le fait qu'ici, l'organiste entend sa musique comme le fait son auditoire.

Il faut aussi souligner le confort et l'ergonomie de ces consoles, ergonomiques et soignées, où tout tombe sous les doigts : l'organiste peut se consacrer entièrement à sa musique.

![]() Sources et bibliographie :

Sources et bibliographie :

-

[Visite] "Visite sur place", 24/03/2019

Remerciements à Marc Ronner et Sébastien Braillon.

-

[MFoisset] Martin Foisset : e-mail du 27/02/2016,24/03/2019,29/03/2019.

Photos du 21/02/2016, données techniques, photos du 23/03/2019.

- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 120a

- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 2, p. 267

![]() Localisation :

Localisation :