Rhinau, l'orgue Roethinger.

Rhinau, l'orgue Roethinger.Toutes les photos sont de Martin Foisset, 10/02/2019.

La patrie de Beatus Rhenanus a été dotée du "meilleur orgue du 20 ème siècle en Alsace". C'était du moins l'avis des journalistes de 1960. Malgré le caractère sûrement un peu exagéré de cette évaluation, c'est effectivement une des "figures" de l'Orgue alsacien que l'on trouve à Rhinau. Il se distingue par le soin qui a été apporté à sa conception et "credo organistique" qu'il représente.

1759

Historique

Le premier orgue de Rhinau a été posé en 1759 par Nicolas Boulay, de Herrlisheim-près-Colmar. [IHOA]

Il a été réparé par Ambrosius Ronzoni dès 1766. [PMSSTIEHR]

Cet instrument fit également l'objet de travaux par Georg Hladky (de Baden-Baden) en 1769. [IHOA]

Antoine Herbuté le déménagea à St-Boniface de Diebolsheim en 1835. [IHOA]

On perd sa trace là-bas en 1876, quand il fut remplacé par un orgue Valentin Rinkenbach, 1829, qui avait été racheté à Steige. [IHOA]

1839

Historique

C'est donc presque à coup sûr Antoine Herbuté qui fut l'auteur de l'instrument posé en 1839 à Rhinau. [IHOA]

En 1863, il y eut des travaux, menés par la maison Stiehr. [IHOA] [PMSSTIEHR]

Historique

En 1923, l'orgue fut reconstruit par Edmond-Alexandre Roethinger : Rhinau fait partie de la liste d'opus de la maison schilico-strasbourgeoise, ce qui montre qu'Edmond-Alexandre le considérait pratiquement comme un orgue neuf. Il avait 17 jeux sur 2 manuels et pédale. [IHOA] [Barth] [PMSSTIEHR]

L'instrument fut entièrement détruit lors du conflit mondial, en décembre 1944. [ITOA] [PMSSTIEHR]

Historique

Max Roethinger posa ici un des instruments les plus marquants de sa carrière. L'inauguration de cet orgue très spécifique, conçu par Michel Chapuis, eut lieu le 27/11/1960. [IHOA] [ITOA] [Caecilia]

La reconstruction de l'édifice avait commencé en décembre 1955. On attendit donc 5 ans avant de le doter d'un orgue. Pour original qu'il soit, cet instrument ressemble quand même visuellement à l'orgue de transept de Sts-Pierre-et-Paul à Wissembourg, construit presque 7 ans auparavant. La différence la plus significative concerne le plein-jeu. L'orgue a été harmonisé par André, le fils de Max.

C'était une époque de profondes mutations (si l'on peut dire... en fait plutôt de Mixtures aiguës), caractéristiques de la fin de la période néo-classique. Sollicité par Michel Chapuis, Max Roethinger proposa un instrument doté de plein-jeux à la Dom Bédos, et muni de sommiers manuels à gravures (mais actionnés électriquement, évidemment, vu la disposition du buffet). C'est déjà, quelque part, un orgue aux couleurs "néo-baroques", et Max Roethinger avait donc de sérieux atouts. Il était alors difficile d'imaginer que la maison fondée par Edmond-Alexandre n'avait alors plus que 8 ans à vivre. En fait, la suite semble montrer que Max Roethinger n'a jamais réellement adhéré à l'esthétique néo-baroque.

Le "Nouvel alsacien" du 01/12/1960 qualifie l'instrument de "meilleur orgue du XXème siècle en Alsace".

En 1991, la maison Muhleisen fit des réparations à la traction et ré-harmonisa l'instrument (travail réalisé par André Schaerer). L'orgue a été inauguré par Marc Baumann le 16/05/1992. [IHOA] [Caecilia] [MFoisset]

Le buffet

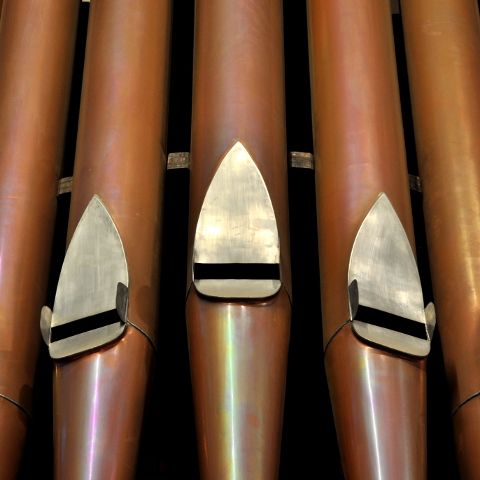

La disposition générale de l'instrument.

La disposition générale de l'instrument.Il n'y a pas de buffet, comme c'est le cas pour de nombreux orgues des années 1950-60. Les tuyaux de façade sont en cuivre, ce qui est également caractéristique de ces années (les autres esthétiques n'en faisant pas usage). L'agencement des Montres est travaillé pour conférer l'aspect voulu à l'instrument. Tout aussi significatif de cette époque est le renoncement délibéré à la symétrie. On peut le comparer cet aux orgues Roethinger de Wissembourg, ou Muhleisen de Wissembourg, église luthérienne St-Jean (aujourd'hui disparu). Notons qu'il n'y a pas que des tuyaux à bouche (du Principal 16' et de la Montre 8') en façade ; ils sont au premier rang, mais le second rang, montant vers le haut du côté gauche, est constitué de tuyaux à anches de la pédale.

Caractéristiques instrumentales

La console de Roethinger.

La console de Roethinger.Roethinger et l'acajou sipo, c'est une longue et belle histoire d'amour...

Console indépendante, située à quelque mètres de l'orgue, au sol, à l'angle entre la nef et le transept gauche, tournée vers l'orgue, et fermant par un rideau coulissant. Tirage des jeux par dominos oranges, placés en ligne au-dessus du second clavier. Ils constituent 4 groupes, pour les 3 plans sonores et les accouplements. Claviers blancs.

Commande double des accouplements, par domino et pédale à accrocher. Ordre des pédales : "Tirasse I", "Tirasse II", "Copula II-I", puis à droite : "Appel Anches", "Appel Mixtures", "Tutti". Commande des aides à la registration par poussoirs, placés sous le premier claviers. Programmation de la combinaison libre par languettes à abaisser, placées au-dessus de chaque domino. Les tirasses et accouplements sont donc programmables.

Il y a un voltmètre (indiquant 15V en marche) placé à gauche des dominos. La plaque d'adresse - très discrète - est à droite des dominos, et dit, en lettres détourées "Modern Style", sans fond :

La plaque d'adresse.

La plaque d'adresse.Autre spécificité : sur le ré central (d') du second clavier se trouve... un nounours rouge-orangé.

Le nounours.

Le nounours.C'est un peu l'équivalent des ornements que l'on trouve sur la "case 12" de pas mal de guitares.

La question qui vient à l'esprit est alors :

"Pourquoi les autres orgues n'ont-ils pas de nounours ?"

électrique, notes et jeux.

à gravures pour les manuels (soupapes tirées électriquement), à cônes pour la pédale.

La pression a été relevée en 1986 : 85mm de colonne d'au pour le grand-orgue, 75mm pour le positif et 90mm pour la pédale. [ITOA]

La tuyauterie est caractéristique de son époque, le néo-classique tardif : par exemple, les tuyaux ouverts sont coupés au ton, mais les bourdons ont des calottes mobiles. La matériaux employés sont nombreux, avec une préférence pour le métal : cuivre, étain, spotted, étoffe... Certains biseaux ont des dents, fines, et exécutées manuellement.

Une vue plongeante sur la tuyauterie.

Une vue plongeante sur la tuyauterie.La façade est à gauche, le fond de l'orgue à droite.

A gauche, les résonateurs en cuivre du rang de Trompettes de pédale,

qui sont placés juste derrière la Montre 16' du grand-orgue.

Puis la tuyauterie du grand orgue : de gauche à droite :

la Cymbale-tierce 3 rgs, la Cymbale 4 rgs, le Clairon,

la Trompette, la Fourniture, la Tierce, la Doublette, le Nasard,

le Prestant, le reste du Principal 8', la Flûte conique 8',

et le reste du Principal 16'.

Tout en haut se trouve le positif.

Tout en haut se trouve le positif.De gauche (passerelle) à droite (façade frontale) :

le Plein-jeu 4 rangs, le Cromorne, la Tierce, la Doublette,

la Flûte conique, le Bourdon 8' et le Principal 4'.

A la console, on ne peut être qu'enthousiasmé par cet orgue à la très forte personnalité. En bien des points, il est "différent" des autres ; ses spécificités sont une rafraîchissante source de diversité, dans un paysage alsacien rendu un peu morne, ces 2 dernières décennies, par la multiplication effrénée des "pseudo-Silbermann" et "simili-Callinets". Ici, rien n'est imité ; tout est spontané. Et beaucoup de choses "font exception", comme ce buffet sans boiserie tellement réussi, alors que la plupart des instruments traités de cette façon ont généralement l'air de radiateurs...

Comme souvent, cette diversité est source d'inspiration. Comme une œuvre musicale, la création de tout orgue devrait se faire sur la base de quelques idées originales. Et quand elles sont réalisées avec talent, ces idées rendent un instrument attachant, car on y trouve des particularités absentes ailleurs. L'orgue de Rhinau était réussi depuis le début. Il a certes probablement été fortement ré-harmonisé (vu que les standards des années 60 avaient tout de même quelque chose d'un peu effrayant), mais il est vraiment agréable à entendre et à jouer. Espérons qu'il soit longtemps entretenu et conservé dans cet état enthousiasmant. Et avec son nounours.

![]() Sources et bibliographie :

Sources et bibliographie :

-

[Visite] "Visite sur place", 10/02/2019

Remerciements à Mr le Curé Marcel Imbs

-

[MFoisset] Martin Foisset : e-mail du 05/03/2019.

Photos du 10/02/2019.

- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 146a

-

[ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 4, p. 523-4

C'est un des seuls orgues à ne pas avoir été photographié par l'inventaire. Il y a, par contre un dessin de Robert Kuven représentant le buffet.

- [PMSSTIEHR] Pie Meyer-Siat : "Stiehr-Mockers, facteurs d'orgues", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 20., éditions de la société Haguenau, 1972-73, p. 531-2

- [Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 304

- [Caecilia] "Caecilia, Revue de musique liturgique du diocèse d'Alsace", éditions Union Sainte Cécile, vol. 1992-4

![]() Localisation :

Localisation :