Edmond-Alexandre Roethinger (1866-1953).

Edmond-Alexandre Roethinger (1866-1953).Durant la première moitié du 20ème siècle, c'est probablement la maison Roethinger qui a été la plus prospère, et la plus "en vue" des entreprises de facture d'orgues alsaciennes. Son nom est indissociable de l'esthétique dite "néo-classique", qui, sur la base d'instruments post-romantiques, a tenté d'ouvrir le répertoire à la musique écrite avant le 19ème siècle. L'essentiel des grands noms de la facture alsacienne sont des "anciens" de chez Roethinger. On pense évidemment aux deux "embauchés de 1921" : Georges Schwenkedel et Ernest Muhleisen, mais aussi Jean-Georges Koenig et Alfred Kern. Pratiquement toute la facture alsacienne, jusqu'à aujourd'hui, est de près ou de loin apparentée à celle de Roethinger (soit en tant qu'exemple, soit en tant que repoussoir), et l'importance historique de cette maison - outre l'impressionnant parc d'instruments - est et restera fondamentale.

Les ateliers de Strasbourg, puis de Schiltigheim ont produit pas moins de 360 orgues. Et des centaines d'harmoniums (auxquels il faudrait un jour aussi s'intéresser sérieusement). Il ne saurait donc être question de tous les inclure dans cette page. Il y a toutefois quelques instruments incontournables:

- - Celui d'Erstein, par exemple, avec ses jeux à haute pression, est encore par certains côtés "romantique allemand". Il est caractéristique d'une "première façon" (1893-1914), directement héritée de Koulen, qui inclue les premiers tâtonnements avec la transmission pneumatique, mais aussi les années les plus prolifiques (en nombre d'instruments et en nouveautés).

- - Le grand instrument construit en 1925 pour l'ancienne Synagogue (place des Halles) de Strasbourg, bien que disparu (comme l'édifice, situé place de Halles, auquel il était intimement lié) était une étape marquante dans la Réforme alsacienne de l'Orgue, mais aussi dans l'oeuvre de Roethinger.

- - C'est à Gueberschwihr qu'Edmond-Alexandre, le fondateur de la maison, acheva probablement sa carrière. Après-guerre, il passa la main, et c'est à Max et André qu'il convient d'attribuer les orgues ultérieurs.

- - La maison Roethinger resta capable de réaliser des instruments de toute beauté, comme en témoigne l'orgue de Strasbourg, Ste-Madeleine (1965). Aussi bien techniquement qu'artistiquement, il paraissait témoigner d'un réel renouveau, qui fut confirmé par quelques uns de ses successeurs. Ce n'était donc pas un déclin artistique qui provoqua la fermeture, mais bien la perte progressive de son "adhésion" au monde de l'orgue : la maison Roethinger ne prit jamais vraiment le virage du "néo-baroque". Ceux que le style enthousiasmait vraiment (Curt Schwenkedel, Alfred Kern) conquirent leur place en construisant des instruments avec beaucoup de sincérité, sans concession. Or, Max et André Roethinger y étaient allés "à reculons", avec, à l'évidence, autre chose à dire, mais sans pouvoir le faire.

- - La "dynamique" perdue, l'aventure s'acheva à Anould (Vosges) en 1969, après des "funérailles" offertes par le monde de l'Orgue à la Ste-Famille en 1968. Arrêtée alors qu'elle était encore viable, cette entreprise ne connut au moins pas de triste agonie.

A côté de ces 5 "figures" de l'orgue alsacien, choisissons de nous arrêter sur les principaux Opus de la maison de Strasbourg / Schiltigheim. Ne serait-ce que pour souligner l'incroyable diversité d'une production que certains ont un peu vite qualifiée de "semi-industrielle".

L'apprentissage

Edmond-Alexandre Roethinger est né le 13/04/1866 à Strasbourg. Dès son jeune âge, il montra une forte aptitude pour les arts graphiques. Il a commencé une formation de verrier, puis d'imprimeur chez Steinbrecht. Mais rapidement, il trouva sa voie dans la facture d'orgues : à 15 ans, il entra comme apprenti chez Heinrich Koulen, où son père Sigismond était compagnon. Après 5 ans de formation initiale (1881 au 04/03/1886), il fit son service militaire dans l'artillerie (jusqu'au 23/09/1888). [Erstein2001] [Caecilia:1953p74-5] [GSagot] [OanEncyclopedia]

Le perfectionnement

Il retourna alors chez Koulen pour commencer à approfondir ses techniques, et prépara un "tour d'Europe" de facture d'ogures. Il partit travailler à Munich, chez Franz Borgias Maerz (de mai 1889 à 1891), et, pendant ses "vacances", il allait visiter des ateliers de facteurs prestigieux. il commença par la Bavière : Koppenberger à Freising, Riederer à Landshut, Hechenberger à Passau, Mühlbauer à Augsburg, Schlimbach à Wurzburg, Hackl à Rosenheim, Steinmeyer à Oettingen. Mais cela ne suffit pas à ce boulimique d'informations sur la facture d'orgue : il continnua par l'Autriche : Lieber à Linz, Rieger à Vienne-Jägerndorf, Mauracher à Saltzbourg. Puis vint l'allemagne centrale et du nord : Hildebrand à Leipzig, Dinse à Berlin, Klais à Bonn. Il se rapprocha alors de sa terre natale, en visitant les ateliers du Pays de Bade : bien sûr Walcker à Ludwigsburg, mais aussi Schiessmayer à Stuttgart, Laukhuff à Weickersheim. Ce fut ensuite la Suisse : Goll à Lucerne, Zimmermann à Bâle. Roethinger connaissait déjà l'orgue romantique français : grâce à des liens familiaux, il pouvait passer du temps à Paris, où il visita Merklin (le maître de Koulen) et bien sûr Cavaillé-Coll. Il entretint aussi de longues relations avec Didier, d'Epinal. Durant les années où il travailla pour Maerz, il construisit pour lui 19 orgues, donc celui... de Joseph Rheinberger ! [Erstein2001] [Caecilia:1953p74-5] [GSagot] [OanEncyclopedia]

Orphelin à 3 ans, Franz Borgias Maerz était le fils adoptif de Max Maerz. Ce dernier n'ayant pas d'autre héritier, Franz Borgias repris la maison bavaroise en 1878 ; il resta en activité jusqu'en 1908 et construisit dans les 450 orgues. A 58 ans, il trouva le temps de se marier. Du temps où Edmond-Alexandre travaillait chez Maerz (comme harmoniste), il a peut-être travaillé sur l'orgue de Prittlbach. [Maerz]

Koulen était passé à la transmission pneumatique en 1885. Roethinger a donc dû voir en chantier les derniers orgues mécaniques : le collège St-Joseph de Matzenheim, l'église protestante d'Erstein, les deux orgues d'Altkirch (celui d'Notre-Dame de l'Assomption a été remplacé) et celui de l'église protestante de Guebwiller. Roethinger faisait encore partie des ateliers Koulen lorsque le premier orgue pneumatique d'Alsace fut construit : Zinswiller. A son retour du service militaire, Edmond-Alexandre a dû participer à la construction du grand orgue de Neudorf, St-Aloyse, et ceux d'Ingenheim et de Lampertheim (les deux derniers ayant des sommiers à gravures pour les manuels et un sommier à cônes pour la pédale). Son expérience en matière de pneumatique ne devait donc pas être très grande. Une fois mis à son compte, avec l'aide de son père Sigismond (1837-1926), Edmond-Alexandre pratiqua une facture très proche de celle de Koulen. Mais l'indispensable "conquête" du savoir-faire pneumatique n'allait pas être facile, surtout que dans le Haut-Rhin, Martin et Joseph Rinckenbach se mirent à en produire d'excellentes à partir de 1899.

En 1891, alors que Koulen renouvelait l'orgue de la cathédrale de Strasbourg, il demanda à Roethinger de revenir collaborer avec lui. L'ancien élève de Koulen participa au dessin des plans (dont il garda précieusement un double dans ses archives). [Caecilia:1953p74-5]

Principaux travaux de la fondation (1893) à 1914

Principaux travaux de la fondation (1893) à 1914

Les publicités pour l'entreprise porteront souvent la mention "Maison fondée en 1893", et c'est effectivement à cette date que l' "Opus 1" fut construit (d'autres entreprises sont connues pour avoir pris un peu de liberté avec leur date de fondation). Edmond-Alexandre avait 27 ans. L'entreprise commença à Schiltigheim (17a, Wehrstrasse - rue du Barrage), avant de s'installer à Strasbourg en 1919, rue Jacques Kablé (44-44a rue Jacques Kablé). [Erstein2001] [Caecilia:1953p74-5]

1893 : Baerendorf (région de Drulingen), St-Rémy

1893 : Baerendorf (région de Drulingen), St-Rémy

Détruit par faits de guerre, 25/11/1944. Remplacé par Georg Westenfelder (1999).

Le 25 novembre 1944, l'église et le presbytère de Baerendorf furent totalement détruits. Les archives furent aussi en grande partie perdues. On savait bien qu'il y avait les restes d'un orgue dans les décombres, mais même le buffet avait brûlé, et on en ignorait la provenance. En fait, c'était le premier orgue Roethinger, posé dès 1893, et que tout le monde avait oublié (y-compris Roethinger lui-même, dans sa liste publiée en 1924). C'est en quelque sorte l' "Opus 0", à placer avant Oberhaslach. L'église de Baerendorf fut reconstruite en 1955, et on chercha à l'équiper d'un harmonium. Celui qui fut livré était un harmonium Roethinger : par un étrange caprice du destin, c'était le dernier instrument de musique sur lequel Roethinger avait travaillé lui-même. [IHOA:p29b] [Caecilia:p74-5]

1893 : Oberhaslach (région de Molsheim), St-Arbogast

1893 : Oberhaslach (région de Molsheim), St-Arbogast

Instrument actuel.

Quand on lève les yeux vers la petite chose, on a du mal à croire que ce fut le premier (ou deuxième) orgue d'une maison qui marqua tant la facture l'orgue au cours du 20ème siècle. Le buffet (en chêne) est très voisin de que celui que Roethinger posa en 1926 à Kutzenhausen (ici, c'est la "taille au-dessus", avec un élément central). La traction était mécanique. L'opus 1 (officiel) (II/P 16j) n'a malheureusement plus grand-chose d'authentique : il a été chamboulé en 1952, au cours d'une de ces transformations dont la définition était probablement le fruit de quelque tirage au sort. Ainsi, le récit est sur 16', mais le grand-orgue sur 8'... Et une inévitable Cymbale (retouchée en 1976, tout comme la Fourniture du grand-orgue) cotoie la Voix céleste. [IHOA:p130a] [ITOA:4p459] [Barth:p283-4]

1894 : Lalaye (région de Villé), St-Aurélie

1894 : Lalaye (région de Villé), St-Aurélie

Instrument actuel.

Dans son buffet néo-roman avec une console retournée, on dirait un de ces jolis petits orgues Koulen de la fin du 19ème. La réception de l'opus 2 a été effectuée par Friedrich Wilhelm Sering. La mécanique à équerres, la console, les sommiers et le buffet sont d'origine. Mais la tuyauterie a malheureusement été transformée (Mixture, Doublette, entailles ressoudées). [IHOA:p97a] [ITOA:3p324] [Barth:p243]

Parmi les premiers collaborateurs de Roethinger figure Joseph Kleinpeter (il l'a rejoint en 1894 et le quitta en 1899 - peut-être pour finalement suivre Koulen à Oppenau -). [GSagot]

1895 : Stutzheim-Offenheim (région de Truchtersheim), Sts-Pierre-et-Paul

1895 : Stutzheim-Offenheim (région de Truchtersheim), Sts-Pierre-et-Paul

Instrument actuel.

Ce troisième opus alsacien est aussi à rapprocher de l'héritage Koulen. Console indépendante mécanique, six 8' sur 11 jeux manuels : l'instrument était bien dans son style. Malheureusement, en 1969, trois jeux furent supprimés : le grand Bourdon 16' du grand-orgue (au bénéfice d'un Nasard), la Gambe 8' du grand-orgue (pour céder sa place à une Tierce 1'3/5) et... la Voix céleste du récit, supprimée pour y placer une Trompette. La console est presque jumelle de celle de Lalaye. Elles sont fermées par un rideau coulissant. L'expression n'a encore que deux positions (ouvert et fermé) : on ne peut pas la faire varier de façon continue. L'opus 3 a été relevé par Richard Dott ; une restauration n'était toutefois pas encore envisagée. [IHOA:p204a] [ITOA:4p779] [Barth:p362] [Caecilia:2000-4p30]

1895 : Vendenheim (région de Brumath), Eglise protestante

1895 : Vendenheim (région de Brumath), Eglise protestante

Remplacé par Georges Emile Walther (1975).

L'opus 4 n'a pas totalement disparu, puisque la pédale de l'orgue actuel contient des tuyaux de Roethinger. [IHOA:p211a-b] [ITOA:4p808]

1895 : Goersdorf (région de Woerth), St-Martin

1895 : Goersdorf (région de Woerth), St-Martin

Orgue détruit pour laisser la place à deux haut-parleurs.

L'orgue Roethinger de Goersdrof, opus 5 (I/P 11 ou 15j), dont il reste la façade du buffet, était peut-être le premier à être muni d'une pédale d'expression "continue". C'est du moins ce que semblaient indiquer les restes de la console. C'est l'un des rares "cadavres d'orgue" exhibé en Alsace. [IHOA:p65a-b] [ITOA:3p202] [Barth:p201]

1896 : Russ (région de Schirmeck), St-Etienne

1896 : Russ (région de Schirmeck), St-Etienne

Remplacé par Martin et Joseph Rinckenbach (1914).

Sommiers neuf, console neuve, pédale indépendante : l'instrument était quasi-neuf - même s'il "recyclait" une partie de la tuyauterie de 1858. Il fut reçu par Friedrich Wilhelm Sering le 25/04/1896.

1895 : Buhl-Seltz (région de Seltz), St-Ulrich

1895 : Buhl-Seltz (région de Seltz), St-Ulrich

Détruit par faits de guerre en janvier 1945. Remplacé par Koenig (1981).

En 1895, Roethinger fut primé à la "Handels-und Gewerbeausstellung" de Strasbourg, pour un petit orgue de 6 jeux (opus 13). Il l'installa à Buhl-Seltz en 1900, dans l'église qui venait d'être construite (1899). L'orgue et l'église furent détruits en janvier 1945. [IHOA:p44b] [ITOA:3p92]

En 1895, l'entreprise donnait déjà du travail à 9 personnes (une photo d'époque montre Edmond-Alexandre entouré de ses collaborateurs). [Erstein2001]

1896 : Waltenheim-sur-Zorn (région de Hochfelden), Eglise mixte

1896 : Waltenheim-sur-Zorn (région de Hochfelden), Eglise mixte

Remplacé par Gebrüder Link (1912).

Cet instrument, l'opus 8 (II/P 14j), souffrit de problèmes de transmission, et cessa de fonctionner dès la fin du siècle. De fait, certains de ces premiers instruments pneumatiques, un peu comme les orgues de Heinrich Koulen, connurent à l'origine des problèmes de fiabilité. La conception était bonne, mais les solutions techniques (choix des matériaux, dimensionnement) étaient bien sûr encore à affiner en 1897. Ici, la maison Link refit les sommiers en 1912. [IHOA:p214b] [ITOA:4p880] [PMSLINK:p255]

1896 : Pfaffenhoffen (région de Bouxwiller), Sts-Pierre-et-Paul

1896 : Pfaffenhoffen (région de Bouxwiller), Sts-Pierre-et-Paul

Remplacé par Gaston Kern (1985).

L'inventaire paru en 1986 montre encore un orgue passionnant, avec son magnifique buffet néo-gothique en deux parties, dû à Oscar Hettich, servant aussi d'écrin à deux belles statues polychromes. C'était l'opus 10 de la maison Roethinger, idéalement proportionné à l'édifice et avec une composition donnant accès à un large répertoire : (II/P 17j), avec Trompette et Mixture-tierce (fondée sur 2'2/3) au grand-orgue, Voix céleste et Hautbois au récit et une Gambe de pédale. Il avait dû paraître très intéressant à l'auteur de l'inventaire (4 photos, dont une montrant la belle console aux flancs sculptés). Adolphe Blanarsch aussi, avait dû trouver cet instrument à son goût : il y apposa sa plaque d'adresse, vers 1930, après l'avoir réparé ! Dans les années 80, l'inventaire le déclare en mauvais état : il aurait probablement fallu remplacer les membranes, qui sont des pièces d'usure. Mais évidemment, à l'époque le verdict fut sans appel : "romantique = on remplace pour mettre du comme-il-faut". Ce serait aujourd'hui un orgue historique de grande valeur. Le buffet actuel fait peine à voir, tout comme les statues orphelines. C'est d'autant plus triste que Pfaffenhoffen est une terre de facteurs d'orgues. Peut-être pensera-t-on un jour à restaurer le bel orgue de 1896 ? [IHOA:p141a] [ITOA:4p498-9] [PaysAlsace89:p22] [Caecilia:p27] [Barth:p297]

1897 : Couvent des Franciscains de Metz (Moselle)

1897 : Couvent des Franciscains de Metz (Moselle)Cet instrument (II/P 18j) est logé dans un buffet néo-roman assez simple, dont au moins le dessin semble dû à Laukhuff (très voisin de celui de Hangwiller). La transmission est pneumatique (tubulaire), mais - comme c'était souvent le cas à l'époque - la console est entièrement mécanique : les relais pneumatiques actionnés par la console se trouvent dans le buffet. Cela permet de réduire la longueur tubulures. En 1932, Frédéric Haerpfer remplaça le Hautbois par une Voix humaine, renouvela la console, et ré-harmonisa le tout (c'est un indice semblant confirmer que les orgues Roethinger du 19ème étaient fondamentalement différents des instrument ultérieurs, influencés par l'Orgelbewegung et la Réforme alsacienne de l'Orgue). L'opus 9 n'eut pas beaucoup de chance par la suite : en 1991, l'inventaire trouva l'orgue avec pas moins de 5 chapes vides... Les tuyaux étaient déposés : ils avaient été cédés à un organiste, qui les avait emportés, puis ramenés (sûrement parce qu'ils ne faisaient pas l'affaire). Depuis, le monde de l'orgue n'a pas beaucoup de nouvelles de ce pauvre instrument certes mutilé, mais doté d'un grand intérêt historique, et qui conserve presque tout son matériel d'origine... [IOLMO:H-Mip1446-59.]

1897 : Synagogue de Metz (57)

1897 : Synagogue de Metz (57)Partiellement remplacé en 1924.

L'opus 7 est celui qui fut posé à la synagogue de Metz (dont c'était le premier orgue, et pour laquelle un projet Dalstein-Haerpfer de 1887 n'avait pas vu le jour). Les "Kegelladen" actuelles (sommiers à pistons) et de nombreux tuyaux d l'orgue actuel sont fort probablement de Roethinger. [IOLMO:H-Mip1330-3.]

1897 : Kutzenhausen (région de Soultz-sous-Forêts), Eglise protestante

1897 : Kutzenhausen (région de Soultz-sous-Forêts), Eglise protestante

Remplacé par Frédéric Haerpfer (1921).

Cet instrument était la reconstruction d'un orgue Stiehr détruit par la grêle. Plus tard (1926), la maison Roethinger fut choisie pour construire un orgue à l'église catholique de la localité, mais en 1921, on préféra Dalstein-Haerpfer pour refaire celui de l'église protestante. [IHOA:p96a] [ITOA:3p323]

1897 : Reichshoffen (région de Niederbronn-les-Bains), St-Michel

1897 : Reichshoffen (région de Niederbronn-les-Bains), St-Michel

Remplacé par Max Roethinger (1962).

De 1897 date une première version de l'orgue de Reichsfoffen. Toute poésie issue du 19ème s'y est depuis longtemps volatilisée : il y eut d'abord une version électro-pneumatique (gageons qu'on avait installé un chauffage), puis celle de 1962, qui est l'orgue actuel, avec une Cymbale à chaque manuel (probablement pour qu'il n'y en ait pas un qui soit plus "à la mode" que l'autre). [IHOA:p144a] [ITOA:4p515-6] [HOIE:p134] [PMSSTIEHR:p59-60]

Le 02/11/1897 naquit Max Roethinger, le fils qui plus tard allait reprendre l'entreprise. [OanEncyclopedia]

1898 : Woerth, St-Laurent

1898 : Woerth, St-Laurent

Instrument actuel.

Partie instrumentale classée Monument Historique (13/09/1982).

L'opus 11 (II/P 23j) constitue le véritable "décollage" de la maison Roethinger. Dans son magnifique buffet néo-gothique fourni par Oscar Hettich (Haguenau) et sculpté par Weyh, cet instrument est un des premiers (le cinquième ou le sixième) doté d'une transmission pneumatique. Ici, ce sera des sommiers à cônes ("Kegelladen"). Les tirants de jeux sont encore tournés et munis de porcelaines : il sont disposés en ligne, au-dessus du récit. La tuyauterie est déjà caractéristique de la belle époque de la "façon" Roethinger, en particulier ces résonateurs d'anches munis de trous et de calottes : en tournant la calotte on peut partiellement occulter l'ouverture, et ainsi régler le volume sonore. La plaque d'adresse indique "E.A. Roethinger, Schiltigheim, I.E.". [IHOA:p225b] [ITOA:4p881-2] [Barth:p392,427]

L'instrument de Woerth était un tournant dans la production Roethinger ; c'est avec l'aide de F.X. Mathias que Roethinger arrive à se faire connaître dans le monde catholique. Et c'est son contremaître Jean Bierbauer qui est chargé des relations avec les commanditaires protestants. [URSRoethinger]

1898 : Plobsheim (région de Geispolsheim), Eglise protestante

1898 : Plobsheim (région de Geispolsheim), Eglise protestante

Instrument reconstruit en 2012. Remplacé par Hubert Brayé (2013).

C'était l'une des bonnes nouvelles de l'année 2012 : cet instrument qui était resté longtemps à l'abandon (la console avait arrachée lors de "l'installation" d'une chose électronique) a retrouvé vie ! Au vu des dégâts, il y a quelques années, on se disait qu'il faudrait un miracle. Il a eu lieu. Le reconstruction a été confiée à Hubert Brayé, de Mortzwiller, qui a choisi une transmission mécanique. Une partie de l'opus 19 de la maison Roethinger a donc pu être sauvé. Il y avait 12 jeux à l'origine (le 2' étant extrait de la Mixture). La Mixture était en 2'2/3 : ce rang avait été sorti en 1962 pour faire une Quinte, et placé sur la chape de la Gambe. La Voix céleste du récit avait aussi été recoupée pour en faire une seconde Doublette. Les tirants de jeux (action pneumatique) étaient disposés en ligne au-dessus du récit. [IHOA:p142a] [ITOA:4p507]

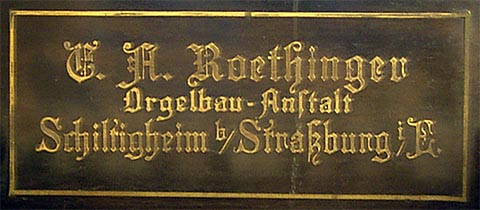

La belle plaque d'adresse de 1898 confirme l'installation à Schiltigheim 'près de' Strasbourg.

La belle plaque d'adresse de 1898 confirme l'installation à Schiltigheim 'près de' Strasbourg.

1898 : Bischheim, Eglise protestante

1898 : Bischheim, Eglise protestante

Remplacé par Gaston Kern (1983).

De 1889 date la reconstruction de l'orgue de Bischheim (l'église, aujourd'hui protestante, était à l'époque "mixte"), qui fut l'opus 16 de la maison. Logé dans un buffet du 18ème, il n'avait pas une grande espérance de vie. De fait, il a été démoli en 1983.

1899 : Wiwersheim (région de Truchtersheim), St-Cyriaque et Notre-Dame

1899 : Wiwersheim (région de Truchtersheim), St-Cyriaque et Notre-Dame

Remplacé par Yves Koenig (2002).

Ce n'était pas vraiment un orgue neuf que la maison Roethinger posa ici en 1899. A son démontage, l'instrument intégrait de nombreux éléments de provenances diverses. D'un orgue attesté peu après 1840 (hors service en 1892) datait certainement ce curieux sommier à gravures qui figurait parmi les sommiers à cônes de Roethinger. Le buffet néo-gothique, en chêne, est intéressant, encore très "19ème". Cet instrument a été totalement reconstruit en 2002 par Yves Koenig. [IHOA:p225a] [ITOA:4p880-1] [Caecilia:2002-4p26] [Barth:p392]

1899 : Climbach (région de Wissembourg), Sts-Philippe-et-Jacques

1899 : Climbach (région de Wissembourg), Sts-Philippe-et-Jacques

Instrument actuel.

L'opus 23 (II/P 17j) est logé dans un très beau buffet néo-roman. Il a été relevé par Laurent Steinmetz en 1965 et par Hubert Brayé en 2010-2011. A part la façade, ce superbe instrument, ré-inauguré le 15/05/2011, est entièrement authentique. [IHOA:p46b] [ITOA:3p100-1] [Barth:p172]

1900 : Neuviller-la-Roche (région de Schirmeck), Eglise protestante

1900 : Neuviller-la-Roche (région de Schirmeck), Eglise protestante

Instrument actuel.

En 1897, le pasteur Gustave Kopp ne pouvait pas se résoudre à voir son temple doté d'un orgue d'occasion : il prit donc son bâton de pèlerin (si on ose dire), et réussit à réunir suffisamment de dons et de subventions pour pouvoir faire construire l'orgue neuf (II/P 11+1j) proposé par la maison Roethinger. Ce fut l'opus 21 (II/P 11+1j). Ici, la console (pneumatique) est fermée par un couvercle incliné. La plaque d'adresse est encore d'un autre modèle : "E.A. ROETHINGER Orgelbaumeister". Comme à Plobsheim, l'Octave 2' est en fait un rang séparable de la Mixture. A part la façade, réquisitionnée en 1917, et le changement d'un jeu (Voix céleste recoupée en Quinte 2'2/3) par Ernest Muhleisen en 1963, l'orgue est resté authentique. [ITOA:3p420] [PMSAM84:p15-6] [IHOA:p126a]

vers 1899 : Mulhouse, Chapelle de la rue Schlumberger

vers 1899 : Mulhouse, Chapelle de la rue Schlumberger

Orgue disparu.

C'est seulement parce qu'il figure sur la liste Roethinger que l'on connaît l'existence de cet instrument, qui, pour une chapelle, était quand même plutôt important (II/P 14r). [Caecilia:p74-5] [IHOA:p121a]

1899 : Saverne, Chapelle de l'Hôtital civil

1899 : Saverne, Chapelle de l'Hôtital civil

Remplacé par Georges Schwenkedel (1936).

C'était un petit instrument (I/P 7j), remplacé par un orgue plus "néo-classique", et ce dernier fut finalement abandonné. [IHOA:p164b] [ITOA:4p587] [SchwenkedelAB:1p85] [SchwenkedelNB:1932-1939p4322-3] [Mathias:p49] [Barth:p329]

De cet époque date aussi un orgue privé pour Mulhouse (I/P 5r), un tout petit instrument pour Königsfeld (D) St-Peter und Paul (I/P 6r, qui n'a pas été conservé) et l'ajout d'un clavier à l'orgue de Bindernheim.

1900 : Betschdorf (région de Soultz-sous-Forêts), St-Jean-Baptiste à Oberbetschdorf

1900 : Betschdorf (région de Soultz-sous-Forêts), St-Jean-Baptiste à Oberbetschdorf

Instrument actuel.

C'est le premier orgue de l'édifice (achevé en 1887). Son numéro d'opus (opus 28) apparaît sur une plaque d'adresse située à l'intérieur de l'orgue, et non sur la console : "E.A. ROETHINGER ORGELBAUMEISTER SCHILTIGHEIM STRASBOURG OPUS 28". Tirage des jeux par dominos. A part la Montre, cet orgue semble entièrement authentique. [Palissy] [IHOA:p130a] [ITOA:3p44] [Barth:p282,427]

1900 : Eglise luthérienne de Hangviller (Moselle)

1900 : Eglise luthérienne de Hangviller (Moselle)Dès le devis, orgue était prévu avec le nombre de jeux actuel (II/P 14j), mais l'expert Hamma amenda la composition avant sa réalisation : il demanda une Flûte ouverte 8' au grand-orgue (Hohlflöte, à la place d'un Bourdon 8'), une Aéoline au récit (à la place d'une Flûte douce), et surtout il passa la pédale à 2 jeux au lieu de 3 pour pouvoir placer une Clarinette, à anches libres, au grand-orgue. La facture de ce jeu est équivalente à celle de Koulen (chape-pied et résonateurs coniques en bois). Le buffet, comme celui posé 3 ans plus tôt aux Franciscains de Metz a un dessin dû à Laukhuff (la tuyauterie métallique a aussi été achetée chez Laukhuff). Transmission pneumatique tubulaire pilotant des sommiers à pistons. La plaque est à fond blanc (porcelaine), et dit "E.A. Roethinger Orgelbaumeister Schiltigheim-Strasbourg". "Orgelbaumeister" est écrit en gothique. Cet instrument faillit être défiguré en 1972, mais heureusement, des difficultés financières firent capoter ce projet de "néo-baroquisation", et l'orgue Roethinger a été sauvé par le manque d'argent ! Il est aujourd'hui complètement authentique (sauf la façade). Attaqué par le ver à bois, cet instrument exceptionnel fait l'objet d'un projet de relevage. Espérons que ce ne sera vraiment qu'un relevage. [IOLMO:H-Mip746-8]

1901 : Trimbach (région de Seltz), St-Laurent

1901 : Trimbach (région de Seltz), St-Laurent

Détruit par faits de guerre le 15/06/1940. Remplacé par Max et André Roethinger (1956).

Cet instrument (II/P 12j) a été détruit en 1940. [IHOA:p206b-7a] [ITOA:4p792]

1901 : Schiltigheim, Eglise protestante rue Principale

1901 : Schiltigheim, Eglise protestante rue Principale

Remplacé par Gaston Kern (2005).

Chez lui, à Schiltigheim, Roethiger posa un orgue (II/P 21j) placé dans le choeur de l'église protestante. Fortement altéré dans les années 50, et déplacé sur une tribune inadéquate, l'instrument a été supprimé en 2004, et une partie de sa tuyauterie a servi pour construire un néo-baroque neuf. [IHOA:p166b] [ITOA:4p602] [PMSCS65:p17-21] [Barth:p333]

1901 : Neuhaeusel (région de Bischwiller), St-Luc

1901 : Neuhaeusel (région de Bischwiller), St-Luc

Remplacé par Georges Emile Walther (1972).

Peut-être trop limité (I/P 7j), ce petit orgue, qui avait été opus 34 de la maison Roethinger, ne fut pas conservé. [IHOA:p125b] [ITOA:3p418] [Barth:p275]

1902 : Voellerdingen (région de Sarre-Union), Ste-Croix

1902 : Voellerdingen (région de Sarre-Union), Ste-Croix

Instrument actuel.

L'opus 35 (II/P 9j), resté fort authentique, a été relevé en 1999 par Yves Koenig. [IHOA:p212b] [ITOA:4p810] [Barth:p373-4] [PMSLINK:p241]

1902 : Belmont (région de Schirmeck), Eglise protestante

1902 : Belmont (région de Schirmeck), Eglise protestante

Remplacé par Alfred Wild (1989).

Le petit sanctuaire situé à Belmont - l'une des localités constituant le Ban-de-la-Roche ("Zum Stein") - était jadis une chapelle de pèlerinage. Certains de ces éléments sont fort anciens, puisqu'on peut y voir un vitrail du 13 ème siècle. L'orgue Roethinger qu'il abrite avait été conçu pour être un orgue de salon. Il a été reconstruit en 1989 par Alfred Wild. [IHOA:p33a] [ITOA:3p20] [PMSAM83:p20-1]

1902 : Boofzheim (région de Benfeld), St-Etienne

1902 : Boofzheim (région de Benfeld), St-Etienne

Instrument actuel.

Evidemment, il ne faut plus chercher de traces de l'orgue Silbermann que Louis Geib a installé ici en 1818 (l'édifice a été reconstruit en 1870, mais le Silbermann y a bel et bien été réinstallé par Stiehr ; l'instrument a disparu en 1903). Cette jolie petite (II/P 7j) version d'orgue "de campagne" construite par Roethinger était déjà à l'abandon depuis des décennies... en 1986. Mais du coup, ce petit instrument a l'air très authentique et préservé. Au prix d'une remise en état, il réservera certainement de bien elles surprises. [IHOA:p41a] [ITOA:3p68] [PMSSTIEHR:p644] [PMSCS65:p18-9] [Barth:p163,428]

1902 : Strasbourg, Eglise protestante St-Pierre-le-Jeune

1902 : Strasbourg, Eglise protestante St-Pierre-le-Jeune

Remplacé par Ernest Muhleisen (1950).

Il s'agissait de construire pour St-Pierre-le-Jeune un orgue neuf, en reprenant des éléments anciens. Le buffet a été placé sur le jubé, d'une seconde façade, côté chœur, et d'une ornementation polychrome en harmonie avec le reste de l'intérieur de l'édifice. La composition (dans sa version de 1945, mais c'était pratiquement la même qu'en 1902) est connue.

1903 : Strasbourg, Ecole normale protestante

1903 : Strasbourg, Ecole normale protestante

De 1903 date aussi le grand (II/P 23j) orgue de l'Ecole Normale protestante de Strasbourg, qui était située avenue de la Forêt-noire. [IHOA:p186b,68b,73a]

1904 : St-Jean-Saverne (région de Saverne), St-Jean-Baptiste

1904 : St-Jean-Saverne (région de Saverne), St-Jean-Baptiste

Remplacé par Richard Dott (2009).

L'opus 40 était en fait la reconstruction en pneumatique de l'orgue Silbermann/Stiehr du lieu. Dans les années 1980, on considérait les vilains orgues du début du siècle comme coupables de la disparition des magnifiques orgues du 18ème. Cette approche simpliste de l'histoire conduisit évidemment à mépriser ces instruments sans même les étudier. Ici, ce fut encore pire, car ce fut à l'électronique que l'on céda pendant plus de 20 ans. L'orgue Roethinger étant considéré sans valeur, on l'avait laissé à la merci des "installateurs" de la chose électronique. Ce fut édifiant et instructif (nous avons conservé les photos)... Du coup, l'orgue Roethinger fut lui aussi irrémédiablement perdu. La situation s'éclaircit en 2007 quand se concrétisa un projet de reconstruction d'une orgue dans l'esprit (Jean-André) Silbermann. Il fut confié à Richard Dott, qui dota à nouveau l'édifice d'un instrument de musique à la hauteur de son histoire prestigieuse. [IHOA:p159b] [ITOA:4p563-5] [Vogeleis:p486] [ArchSilb:p390-2,502] [PMSSTIEHR:p241-3] [Barth:p39,55,321-2] [Caecilia:p37-8]

1904 : Eckartswiller (région de Saverne), St-Barthélemy

1904 : Eckartswiller (région de Saverne), St-Barthélemy

Instrument actuel.

Avec Eckartsweiller, c'est encore un chapitre douloureux de l'histoire de notre patrimoine qu'il faut aborder. Et pourtant, le passé organistique de cette localité est ancien et de qualité. L'église était dotée d'un orgue dès 1763 ! L'instrument avait été racheté à François-Joseph Seelig, maître d'école à Bouxwiller. En 1846, on fit construire un orgue par Nicolas Lété, de Mirecourt (à qui on doit, entre autres, les orgues de Bains-les-Bains et de Lamarche (Vosges). La chorale actuelle a été créée en 1882. En 1904, on voulut un instrument plus grand et mieux adapté au répertoire de l'époque, qui fut donc fourni par la maison Roethinger. Doté d'une Montre en zinc, ses tuyaux de façade ne furent pas réquisitionnés en 1917. L'instrument fut ensuite abandonné lors de l'installation d'une chose électronique (certainement plusieurs, depuis le temps...). Arriva ensuite ce qui est arrivé presque partout ailleurs dans ce cas : désintérêt, vandalisme, abandon. En 2004, l'état de l'orgue était déjà affligeant. On le déclara "irréparable" (on se demande bien sur la base de quoi : d'autres paroisses arrivent très bien à réparer, relever ou reconstruire leur instrument). Tout ceci est d'autant plus désolant que l'orgue historique d'Eckartswiller est probablement absolument authentique, d'une grande valeur, et que celle-ci est probablement juste méconnue. Evidemment, comme tous les orgues à transmission pneumatique, encore faut-il demander l'avis de quelqu'un de compétent, pas à quelqu'un qui cherche juste à "placer" un exorbitant devis de "mécanisation". [IHOA:p55b] [ITOA:3p145] [CS85Eckartswiller:p16] [PMSCS60:p27] [PMSSTIEHR:p702] [Barth:p186] [SchwenkedelNB:1932-1939p4273] [Mathias:p49] [Barth:p186]

1904 : Climbach (région de Wissembourg), Eglise protestante

1904 : Climbach (région de Wissembourg), Eglise protestante

Instrument actuel.

La maison Roethinger avait déjà placé un orgue à Climbach en 1899 : il fut visiblement apprécié, puisque l'église protestante en demanda un aussi. Il ne s'agissait cependant pas vraiment d'un orgue neuf, mais d'agrandir l'instrument précédent, fourni par Stiehr, qui était inadapté en raison de tracasseries administratives de la préfecture (1840). L'agrandissement de Roethinger fut en fait une transformation profonde. L'instrument fut encore modifié par la suite. [IHOA:p46b] [ITOA:3p101-2] [PMSSTIEHR:p285] [Zegowitz1836:p210-5]

1904 : Reichstett (région de Mundolsheim), St-Michel

1904 : Reichstett (région de Mundolsheim), St-Michel

Remplacé par Yves Koenig (1982).

Il s'agissait ici de reconstruire un des premiers orgues Stiehr (1792). Pas de quoi faire date dans l'histoire de la maison. [IHOA:p144a] [ITOA:4p518]

1904 : Still (région de Molsheim), St-Mathias

1904 : Still (région de Molsheim), St-Mathias

Remplacé par Curt Schwenkedel (1967).

La reconstruction de l'orgue de Still n'est peut-être pas à considérer comme un instrument neuf. Mais il en est sorti, en 1904, un orgue post-romantique tout à fait alsacien : Violoncelle de pédale, cinq 8' et Cornet au grand-orgue, Voix céleste et Flûte harmonique. Dessus de Clarinette. Le répertoire adressable était immense ; il était taillé pour le récital, l'improvisation et la création. Bref, l'orgue qu'on voudrait avoir à quelque kilomètres de chez soi. [IHOA:p180a] [ITOA:4p652] [PMSSTIEHR:p196-7,657-8] [PMSAM75:p99-105] [SchwenkedelNB:1946-1953p4675] [SchwenkedelDO:1p2890,2891,2925,2939] [Barth:p345] [Mathias:p45]

1905 : Haegen (région de Marmoutier), St-Quirin

1905 : Haegen (région de Marmoutier), St-Quirin

Remplacé par Michel Gaillard (2005).

Ce travail était la reconstruction d'un orgue de Nicolas Verschneider, 1853, qui était probablement devenu trop petit (I/P 8j)? L'orgue Roethinger (II/P 11j) occupait le buffet ancien (de 1853) qui arborait alors fièrement la date "1905". Kriess, à l'occasion du remplacement de la façade, plaça un Bourdon 16' et mit son nom sur le buffet Verschneider contenant l'orgue Roethinger. En 1986, le Bourdon 16' de Kriess était muet. En 2005, Michel Gaillard (maison Aubertin) construisit un orgue neuf dans le buffet Verschneider. [IHOA:p72] [ITOA:3p226] [PMSCS137:p33-4] [CahierPerdu:p5,7] [PMSSTIEHR:p597,698-9] [Mathias:p44] [Barth:p208]

Ce cette époque environ datent aussi plusieurs orgues livrés hors Alsace : celui de Nordrach (D), 1905, existe encore (Winterhalter 1977 et 2001), II/P 30j, électro-pneumatique à membranes.

Celui de Niederkorn (Lux), 1906, II/P 15j a été remplacé en 1958 par Karl Kamp. Celui de Prinzbach (D), II/P 12r, semble avoir été remplacé.

En 1906, il y eut un orgue pour Weimerskirch (Lux) II/P 28j, mais il fut remplacé en 1954 par Kemper (III/P 40r), et l'histoire se termina en désastre en 2004.

En 1908, Roethinger livra pour Ottersweier (D) St-Johannes der Täufer, un instrument plutôt conséquent (II/P 32r, pommiers à pistons pneumatiques) ; il fut vigoureusement "späthorgelbewegungué" par Josef Schwarz en 1935. L'essentiel de la tuyauterie Roethinger (un peu plus de 10 jeux, essentiellement des tuyaux en bois et des jeux gambés, mais aussi 2 anches) fut récupérée pour construire le nouvel orgue Winterhalter en 1987. Le pauvre orgue Schwartz resta muet et à l'abandon : le Roethinger avait été détruit pour rien.

Il y eut aussi un orgue privé de 4 registres pour Metz (57). [OrguesLux]

[PPOberrhein]

1907 : Koenigshoffen (région de Strasbourg), Couvent des Capucins

1907 : Koenigshoffen (région de Strasbourg), Couvent des Capucins

Instrument actuel.

Et pourtant, ce devait être un bel instrument à l'origine ! L'opus 50 a été sacrifié, en 1960, pour le rendre compatible avec la "cuisine internationale", comme on disait (c'est à dire que l'instrument a été modifié en lui retirant ses spécificités pour le rendre "standard" ; même la boîte expressive a été démolie...). On voit mal comment, aujourd'hui, les importants dégâts correspondants pourraient être réparés. Ce malheureux instrument est toutefois chargé d'histoire : il avait été offert par une bienfaitrice de Mayence, et reçu par François-Xavier Mathias. Sa plaque d'adresse dit "E.A. Roethinger Orgelbaumeister Schiltigheim. Opus 50-1907". Il est logé dans un très beau buffet éclectique (néo-roman avec des couronnements plutôt néo-gothiques). Il a été minutieusement entretenu par Erwin Sattler dans les années 1970. Voici la belle composition qu'il avait avant d'avoir été défiguré :

1907 : Strasbourg, Grand séminaire

1907 : Strasbourg, Grand séminaire

Remplacé par Max et André Roethinger (1949), déménagé à Schiltigheim, Ste-Famille.

Ce fut un événement, relaté dans Caecilia : le nouvel orgue du grand séminaire de Strasbourg était résolument novateur. La Mixture-tierce était décomposable : Quinte 2'2/3, Octave 2', Tierce 1'3/5. On disposait donc d'une Tierce indépendante : c'est déjà un trait du néo-classique qui apparaît ici. La console était assez exceptionnelle, avec 5 rangées de boutons correspondant à tous les jeux, pour piloter efficacement les 5 combinaisons libres (rappelons que le tout était 100% pneumatique). La console proposait aussi un crescendo et une pédale piano automatique. [IHOA:p199b] [ITOA:4p759] [Caecilia:3-4p37-39] [Caecilia:3-4p25] [Caecilia:1-2p27] [ZeitschriftInstrmentenbau:27p404] [PMSSTIEHR:p499-500,564] [Barth:p357-358] [Mathias:p34]

1907 : Neudorf (région de Strasbourg), St-Urbain

1907 : Neudorf (région de Strasbourg), St-Urbain

Démonté en 1973. Remplacé par Bernard Aubertin (2018).

Cet orgue, démonté lors de la construction de la nouvelle église, aurait été entreposé dans le sous-sol de celle-ci. Même s'il est peu probable qu'il y soit resté plus de 40 ans, il serait affligeant qu'un instrument d'une telle valeur dorme sous la poussière. Ce serait un des rares exemplaires survivants de la période "entre Woerth (1898) et Erstein (1914)" dans la production Roethinger. En fait, il aurait de bonne chances d'être le seul authentique. [IHOA:p193b,204b] [Caecilia:p43-5]

1908 : Ettendorf (région de Hochfelden), St-Nabor

1908 : Ettendorf (région de Hochfelden), St-Nabor

Remplacé par Martin et Joseph Rinckenbach (1908), déménagé à Gumbrechtshoffen, St-Barthélemy.

Cet instrument, construit en 1907 pour Ettendorf, n'y a probablement jamais été posé. En 1912, Roethinger l'installa finalement à Gumbrechtshoffen. Il fait partie de ces orgues qui ont "beaucoup vécu" (Médard Barth l'attribue à Blanarsh). Suite à deux "mises au goût du jour", l'instrument a perdu toute authenticité. [IHOA:p59a,70b] [ITOA:3p171] [ITOA:3p219] [Barth:p192,207]

vers 1908 : Engwiller (région de Niederbronn-les-Bains), Eglise protestante

vers 1908 : Engwiller (région de Niederbronn-les-Bains), Eglise protestante

Détruit en 1945. Remplacé par Ernest Muhleisen (1960).

C'était un petit instrument (I/P 10j).

1902 : Mundolsheim, Eglise protestante

1902 : Mundolsheim, Eglise protestante

Remplacé par Muhleisen (1971).

Roethinger dota cet instrument d'un second manuel et d'une vraie pédale, ce fut l'opus 35.

1901 : Illkirch-Graffenstaden, Eglise luthérienne de Graffenstaden

1901 : Illkirch-Graffenstaden, Eglise luthérienne de Graffenstaden

Remplacé par Ernest Muhleisen (1963).

1910 : Strasbourg, St-Pierre-le-Jeune cath.

1910 : Strasbourg, St-Pierre-le-Jeune cath.

Remplacé par Edmond-Alexandre Roethinger (1945).

Vers 1910, la maison Roethinger avait déjà construit dans les 60 opus, mais c'étaient surtout des orgues "de campagne". Il restait à fournir quelques références sur des tribunes "en vue". A St-Pierre-le-Jeune, ce fut la reconstruction de l'orgue Koulen du lieu qui permit à Roethinger de démontrer sa capacité à gérer un chantier d'envergure (III/P 37 ou 40j). Cet instrument était logé dans le magnifique buffet Klem de l'orgue Koulen, buffet qui ne fut malheureusement pas conservé en 1945. [IHOA:p196b,39b,176b] [ITOA:4p749,643-5] [Barth:p349] [HOIE:p108] [ArchSilb:p413-4,513] [PMSAEA85:p213-5] [PMSAM80:p167-71] [PMSSTIEHR:p509,562-3]

1911 : Strasbourg, Bon Pasteur

1911 : Strasbourg, Bon Pasteur

Instrument déménagé à Wittenheim, Notre-Dame des Mineurs.

Le buffet, à 7 plate-faces, est original et intéressant (à rapprocher de celui de Cronenbourg). Après une vigoureuse transformation en 1960, cet orgue doit être attribué à Max Roethinger. Depuis 1990, pour le voir et l'entendre, c'est à Wittenheim qu'il faut aller. [IHOA:p183a,224a-b] [ITOA:4p660] [Barth:p359] [Caecilia:p32]

Pendant ses vacances parisiennes, en 1911, Roethinger rencontra Charles-Marie Widor, qui lui fit visiter l'orgue de St-Sulpice. [GSagot]

1912 : Soultz-sous-Forêts, Sts-Pierre-et-Paul

1912 : Soultz-sous-Forêts, Sts-Pierre-et-Paul

Remplacé par Alfred Kern (1971).

De ce qui fut probablement un bel instrument romantique (II/P 16r) à l'image de ses contemporains de taille comparable, il ne reste plus que le buffet. Dans les années 70, il "fallait" tout refaire en mécanique. Bilan : en 1910, II/P 15 ou 16 jeux, en 1971, II/P 8 jeux (notons que la chape prévue pour l'inévitable Cymbale avait été laissé libre). [IHOA:p177a] [ITOA:4p646] [PMSSTIEHR:p508] [Mathias:p52] [Barth:p343]

1912 : Strasbourg, Couvent Marie-Réparatrice

1912 : Strasbourg, Couvent Marie-Réparatrice

Remplacé par Curt Schwenkedel (1959).

Cet orgue avait 23 jeux à l'origine. Il a été reconstruit par Curt Schwenkedel.

1904 : Lampertsloch (région de Woerth), Eglise mixte

1904 : Lampertsloch (région de Woerth), Eglise mixte

Instrument actuel.

L'opus 39 a été mofifié par la suite, et, occupant un buffet "ancien", son avenir ne fait pratiquement aucun doute.

1905 : Nordrach (Bade-Wurtemberg, D), St. Ulrich

1905 : Nordrach (Bade-Wurtemberg, D), St. UlrichL'opus 40, pour Nordrach (tout près de Gegenbach) était plutôt conséquent : (II/P 30j). Il a été plus ou moins reconstruit par Winterhalter en 1977 et 2001.

1906 : Niederkorn (L)

1906 : Niederkorn (L)L'opus 42, (II/P 16j), a été remplacé en 1958 par un néo-classique de Karl Kamp d'Aachen (III/P 36j).

1905 : Prinzbach (Bade-Wurtemberg, D)

1905 : Prinzbach (Bade-Wurtemberg, D)L'opus 43, pour Nordrach (tout près de Gegenbach) était plutôt conséquent : (II/P 12j). Il a été plus ou moins reconstruit par Winterhalter en 1977 et 2001.

1906 : Weimerskirch (L)

1906 : Weimerskirch (L)L'opus 44, (II/P 24j) (28 registres) remplaçait (après l'agrandissement de l'église) un orgue Dalstein-Haerpfer de 1871 (à un manuel). L'orgue Roethinger a été remplacé en 1954 par un Kemper (Lübeck), et ce dernier a subi le même sort en 2004... au profit d'une chose électronique. ("Renaissance", 81 "registres", 4 claviers et tout le tintouin. Comme on dit : "C'est bien la peine d'avoir une Histoire, si elle se finit comme ça...")

1913 : Strasbourg, Ste-Madeleine

1913 : Strasbourg, Ste-Madeleine

Détruit par faits de guerre le 11/08/1944. Remplacé par Max Roethinger (1948).

Avec l'appui de François-Xavier Mathias, tout était devenu possible pour la maison de Schiltigheim. Pas moins de trois orgues Roethinger vont se succéder à Ste-Madeleine. Le premier, l'opus 67 de 1913, remplaçait le Koulen disparu dans les flammes le 06/08/1904. Il était logé dans un superbe buffet Art Nouveau tout en courbures et c'était jusque là le plus grand orgue construit par la maison Roethinger (III/P 47j). [IHOA:p191a, 97a] [ITOA:4p705] [Lobstein:p90-91] [PMSSTIEHR:p672-3,659-60] [ArchSilb:p359-60] [LORGUE:122-123p128-30] [RMuller:p163]

1913 : Cronenbourg (région de Strasbourg), St-Florent

1913 : Cronenbourg (région de Strasbourg), St-Florent

Remplacé par Muhleisen (1955).

L'opus 68 était la "pointure au-dessus" de l'instrument placé au Bon Pasteur, lui aussi avec 7 plate-faces. L'architecture est semblable, mais le style très différent (le buffet de Cronenbourg a pu être modifié par la suite). L'instrument a été totalement reconstruit en 1955. [IHOA:p185b] [ITOA:4p686] [Barth:p361]

1913 : Mutzenhouse (région de Hochfelden), St-Blaise

1913 : Mutzenhouse (région de Hochfelden), St-Blaise

Remplacé par Gaston Kern (1989).

Cet instrument (II/P 16j) avait été logé dans le buffet d'un orgue d'occasion amené par Stiehr en 1869. Sa composition est connue, et comportait une Harmonia aetherea (cela désigne parfois une Mixture constituée de Gambes, mais chez Roethinger plutôt une Mixture-tierce de 3 rangs, parfois décomposable). L'instrument neuf de 1989 n'a plus qu'un manuel (I/P 12j). [IHOA:p123b] [ITOA:3p410] [PMSSTIEHR:p624-5] [Barth:p272-273] [IOLMM:p324]

Principaux travaux d'Erstein (1914) à 1925

Principaux travaux d'Erstein (1914) à 1925

Juste avant le conflit mondial, la maison Roethinger avait donc acquis un élan prometteur : près de 70 orgues, dont deux 3-claviers "en vue" dans le centre-ville strasbourgeois. Et surtout, l'Orgelbaumeister s'était attiré les faveurs de plusieurs appuis qui comptaient : Sering, Mathias. Plutôt que le "successeur" de Koulen (qui avait quitté l'Alsace plus ou moins tombé en disgrâce), il était devenu l'héritier des espoirs que l'on avait placé en lui. En particulier celui de doter la région d'instruments romantiques aux couleurs "germaniques". Un Weigle ou un Voit alsacien, voilà ce qu'on voulait. Mais le petit monde de l'orgue était en train de vivre une révolution, en gestation depuis l'achèvement du grand instrument de Strasbourg, St-Maurice (1899). Le mouvement, initié par Emile Rupp, amplifié par Albert Schweitzer, allait - très en avance - définir un style "néo-classique" spécifique, à rapprocher (un peu) des débuts de l'"Orgelbewegung" allemand.

1914 : Erstein, St-Martin

1914 : Erstein, St-Martin

Instrument actuel.

Partie instrumentale classée Monument Historique (05/07/1996).

Avant d'être l'expression des pensées de Rupp, Gessner, Schweitzer ou même Roethinger, l'orgue d'Erstein est d'abord celui de Victor Dusch, son organiste. C'est lui qui l'a voulu et conçu. Nommé en 1902, brillant musicien, Dusch avait "hérité" d'un orgue avec un pédalier de 18 notes : c'est pratique "pour aider à tourner les pages" (en délestant la main gauche), mais pas pour "attaquer" le répertoire qu'ambitionnait le jeune organiste. Après 10 ans d'un "lobbying" intense, Dusch savait ce qu'il voulait, et avait eu le temps de peaufiner et de faire mûrir son projet. Et quel projet ! En 1912, tous les facteurs qui "comptaient" en Alsace étaient sur le coup. C'est Mathias qui fit pencher la balance dans le sens de Roethinger (en 1913), face à Edgard Wetzel, Dalstein-Haerpfer, Walcker, Weigle et Rinckenbach, qui étaient tous moins chers. L'opus 70 est un instrument majeur dans le paysage organistique alsacien. A la fois le dernier "romantique allemand" et l'annonciateur des magnifiques instruments qui seront construits entre les deux guerres (par Roethinger, Schwenkedel, et surtout Joseph Rinckenbach). L'orgue fut inauguré (avant sa réception) par Martin Mathias (cathédrale de Strasbourg), Auguste Stoecklin (Issenheim), Auguste Schirlé (Benfeld, mais natif d'Erstein), Louis? Huber (Guebwiller, Notre-Dame), Léon Thomas (St-Pierre-le-Jeune) et bien sûr Victor Dusch. Le procès-verbal de réception fut signé le 01/01/1915 (il faudrait donc en toute rigueur dater cet orgue de 1915...) : la guerre avait commencé. C'est le seul orgue alsacien où l'on trouve des jeux à haute pression. [SagotErstein2005:p9-14] [SagotErstein2003:p29-32,33] [IHOA:p58a] [ITOA:3p161-3] [PMSCALL:p104-7] [Barth:p190-1et planche 30] [Rupp:p345] [Caecilia:p28-9]

1914 : La Wantzenau (région de Brumath), St-Wendelin

1914 : La Wantzenau (région de Brumath), St-Wendelin

Détruit avec l'église par un incendie le 15/05/1961. Remplacé par Max Roethinger (1966).

Cet orgue, reconstruction du Stiehr de 1830 (qui était lui-même la reconstruction d'un instrument plus ancien) était plutôt conséquent (II/P 26j). Roethinger avait été en concurrence avec Martin et Joseph Rinckenbach, et a probablement eu le marché grâce à l'appui de François-Xavier Mathias. L'orgue a été inauguré par Joseph Ringeissen. Pour le remplacer fut posé en 1966 un orgue Max Roethinger. [IHOA:p215b] [ITOA:4p825] [PMSSTIEHR:p218-22] [Caecilia:1995-1p30]

1915 : Kleinfrankenheim (région de Truchtersheim), St-Georges

1915 : Kleinfrankenheim (région de Truchtersheim), St-Georges

Instrument actuel.

Même après avoir fourni plusieurs 3-claviers, la maison Roethinger n'abandonnait pas le marché des orgues "de campagne". Celui-ci (I/P 6j) a été logé dans le buffet de l'instrument précédent ; il présente la particularité de ne pas avoir été doté d'une transmission pneumatique (comme la quasi-intégralité de la production de l'époque) mais d'une mécanique à équerres actionnant un sommier à gravures. C'est sûrement parce que ce sommier a été repris sur l'orgue précédent. Une Doublette a été ajoutée par la suite. Voir aussi Jetterswiller. [IHOA:p92b] [ITOA:4p611] [Barth:p238] [PMSSTIEHR:p721]

1915 : Koenigshoffen (région de Strasbourg), St-Joseph

1915 : Koenigshoffen (région de Strasbourg), St-Joseph

Remplacé par Muhleisen (1988).

L'opus 75 avait été construit pour Koenigshoffen en ré-employant des éléments de l'orgue Stiehr qui était venu de Strasbourg-St-Jean quelques années plus tôt. L'orgue Roethinger, caractéristique de la Réforme alsacienne de l'orgue, était logé dans un magnifique buffet éclectique idéalement assorti à l'édifice. Il a été remplacé en 1988. [IHOA:p189a-b] [ITOA:4p698] [PMSSTIEHR:p217] [CMAVS98:p108-12] [SchwenkedelDO:4p3335-6,3346-9] [Mathias:p34] [Barth:p361]

1916 : La Montagne-Verte (région de Strasbourg), St-Arbogast Orgue de tribune

1916 : La Montagne-Verte (région de Strasbourg), St-Arbogast Orgue de tribune

Instrument actuel.

Cet orgue était destiné, à l'origine, à une Mission africaine. Il a souffert d'un manque d'entretien, et d'un déplacement fort malheureux de sa console. Il y a quelques années, de façon assez inexplicable, on a préféré le remplacer par un orgue de choeur, plutôt que de le remettre en état... Ce témoin incontournable de la construction d'orgues durant le premier conflit mondial, dont tous les indices laissent à penser qu'il est de très grande qualité, est aujourd'hui muet. [IHOA:p192a-b] [ITOA:4p714] [Barth:p361, 428]

1917 : Jetterswiller (région de Marmoutier), St-Pancrace

1917 : Jetterswiller (région de Marmoutier), St-Pancrace

Instrument actuel.

A comparer avec celui de Kleinfrankenheim : il s'agissait de reconstruire un petit orgue ancien en conservant son buffet. Ce dernier, à 3 tourelles ressemble beaucoup à un buffet Rabiny ou Dubois/Bergäntzel : il n'y a plus de culots, ce qui n'aide pas. La largeur du soubassement, pas plus étroit que les superstructures, plaide plutôt pour le début du 19ème (ou la toute fin du 18ème) ; mais il peut très bien s'agir d'une modification ultérieure, voir d'un positif de dos transformé. La partie instrumentale, malgré sa taille réduite (I/P 7j), a été reconstruite en pneumatique. [IHOA:p87a] [ITOA:3p294] [Barth:p403]

1916 : Durrenbach (région de Woerth), St-Barthélemy

1916 : Durrenbach (région de Woerth), St-Barthélemy

Instrument actuel.

L'affaire fut "rondement menée", malgré le conflit, puisque le devis est daté du 01/03/1916, le contrat du 21/04 et le procès-verbal de réception du 04/09. A part un jeu modifié en 1983, cet instrument (II/P 18j) semble authentique. [IHOA:p54a-b,73a] [ITOA:3p135] [Barth:p184]

1917 : Reichsfeld (région de Barr), St-Urbain

1917 : Reichsfeld (région de Barr), St-Urbain

Instrument actuel.

Ce petit instrument (I/P 8j) est logé dans un buffet un peu plus ancien (1832) et présente la particularité d'être entièrement expressif. A part son malheureux Salicional, recoupé pour en faire un 2', il semble authentique. [IHOA:p143b] [ITOA:4p514] [PMSAEA69:p172-3] [PMSRHW:p218] [PMSSTIEHR:p330] [Barth:p301-2]

1917 : Lingolsheim (région d'Illkirch-Graffenstaden), St-Jean-Baptiste

1917 : Lingolsheim (région d'Illkirch-Graffenstaden), St-Jean-Baptiste

Remplacé par Paul Adam (1978).

Il faut évoquer ici le pauvre orgue de Lingolsheim, qui devait être un bel instrument, cohérent (II/P 16j) à l'origine. Ce serait aujourd'hui un instrument fort intéressant, s'il n'avait pas été totalement défiguré en 1978, sous prétexte d'une reconstruction de la transmission en électrique (alors qu'il aurait sûrement été beaucoup moins coûteux de changer des membranes et faire un bon relevage). Larigot, Mixture jusqu'à 7 rangs, Sesquialtera au récit : rien a été épargné à ce malheureux instrument. [IHOA:p103b] [ITOA:3p340]

1918 : Eschbach (région de Woerth), St-Martin

1918 : Eschbach (région de Woerth), St-Martin

Remplacé par Louis Blessig (1968).

Inauguré le 06/07/1918, alors que certains des pires moments de la guerre étaient encore à venir, cet orgue (II/P 10j) fut endommagé lors du conflit suivant (1944). Il a été réparé en 1951, mais a été remplacé en 1968 de façon assez incompréhensible, par un "néo-quelquechose" aussi absurde qu'éphémère... Heureusement, Rémy Mahler a fourni un orgue neuf en 1989. [IHOA:p58b,213a] [ITOA:3p167] [Barth:p191]

vers 1919 : Ostwald (région d'Illkirch-Graffenstaden), St-Oswald

vers 1919 : Ostwald (région d'Illkirch-Graffenstaden), St-Oswald

Remplacé par Max Roethinger (1948).

Un premier orgue Roethinger fut posé à Ostwald juste après guerre. [IHOA:p41a] [ITOA:3p485] [PMSWETZEL75:p252]

1919 : Hohatzenheim (région de Hochfelden), Sts-Pierre-et-Paul

1919 : Hohatzenheim (région de Hochfelden), Sts-Pierre-et-Paul

Remplacé par Yves Koenig (1986).

Cet instrument (II/P 13j) fut complété par la suite par Ernest Muhleisen pour donner une machine assez extraordinaire, finalement remplacée en 1986 par un orgue plus conventionnel. [IHOA:p80a] [ITOA:3p271] [PMSSTIEHR:p637-638] [Barth:p224] [RMuller:p15-6]

1919 : Strasbourg, Ecole normale protestante

1919 : Strasbourg, Ecole normale protestante

Instrument déménagé à Tieffenbach, St-Barthélemy.

L'instrument précédent (un Roethingher de 1903) a été rejoint en 1919 par un plus petit (un seul manuel et 5 jeux). C'est peut-être cet orgue de l'école normale (ou un de ses collègues de l'établissement catholique) qui fut installé en 1949 à Tieffenbach. C'est l'hypothèse que nous retenons ici. [IHOA:p186b,68b,73a]

Pour compléter le grand orgue de l'Ecole Normale protestante de Strasbourg (1903), fut livré en 1919 un petit (I/P 5j) orgue d'étude.

En 1919, Roethinger installa ses ateliers à Strasbourg, 44-44a rue Jacques Kablé. [Caecilia:1953p74-5]

Les années 20

S'ouvre alors une période où Max s'occupera progressivement des clients. Mais Edmond-Alexandre sait aussi se faire "VRP" : il voyage à bord de sa fameuse Willys (véhicule utilitaire américain). Jusque là encore tourné vers le romantisme (allemand), Roethinger se laissera séduire par les idées de la Réforme alsacienne de l'orgue. En 1921, Ernest Muhleisen et Georges Schwenkedel furent embauchés par Roethinger. En 1924, un ami de Muhleisen, Alfred Kern, vint les rejoindre. [URSRoethinger]

Le centre du papier à entête en 1923.

Le centre du papier à entête en 1923.

1921 : Morhange (Moselle)

1921 : Morhange (Moselle)Instrument remplacé en 1960.

Que c'était-il vraiment passé en 1920-1921 à Morhange ? Sur le papier, l'orgue (II/P 23j) était très intéressant et directement issue de la Réforme alsacienne de l'Orgue. La tuyauterie Roethinger qui a survécu à la profonde transformation de 1965 a été inventoriée en 1991 : elle est de grande qualité, en étain sur pieds d'étoffe. Mais "quelque chose" n'a pas fonctionné à Morhange. Le projet d'un orgue de tribune fut initié juste après la Première guerre mondiale, mais fut vite sujet à d'importants retards : de mauvaises surprises attendaient à la fois le facteur et le maître d'ouvrage. Tribune trop petite, hausse des prix. L'expertise du 16/03/1921, menée par l'abbé Bour, souligne la qualité des matériaux employés, mais la trop grande concentration de tuyaux dans un espace si restreint (de nombreux tuyaux avaient dû être abondamment siphonnés). La Flûte octaviante 4' "laissait à désirer". Que ce soit pour des raisons climatiques ou techniques (densité des tuyaux), l'accord aussi semblait être plus qu'approximatif. Au bas du rapport, le curé ajouta par la suite la mention suivante : "M. l'abbé Bour a été trop bon et trop faible. C'est plus que des réserves qu'il fallait faire. On aurait dû refuser d'accepter purement et simplement le travail manqué." L'orgue fonctionna mal dès 1923. On décida donc de le confier à un concurrent de Roethinger : Adolphe Blanarsh. Son intervention coûta le double de ce qui était prévu. L'humidité semble avoir joué un grand rôle. Puis vint la Seconde guerre mondiale. On se décida ensuite à faire reconstruire l'orgue, par la maison Haerpfer-Ermann, mais les Beaux-arts firent interrompre le projet : il fallait d'abord s'occuper de l'édifice. Finalement, ce n'est qu'en 1965 que fut achevé un orgue extrêmement "typé" années 60, sans buffet, "néo-baroque" sur le papier (à des années-lumière de l'orgue de 1921), mais avec une tuyauterie non coupée au ton et des sommiers à pistons... De Roethinger, il ne reste que quelques jeux de belle facture, mais aux entailles de timbres rebouchées. Et on a retenu sa composition, qui vaut le détour : [IOLMO:Mo-Sap1446-59.]

1922 : Ste-Claire de Julienrupt, au Syndicat (Vosges)

1922 : Ste-Claire de Julienrupt, au Syndicat (Vosges)Ce petit instrument (I/0P 5j) a été inauguré le 20/08/1922 par Emile François (Dommartin-lès-Remiremont). Il fut totalement détruit par faits de guerre le 03/10/1944. En 1948, la paroisse acheta, d'occasion, l'opus 870 de Jacquot-Lavergne, à savoir un orgue de série (6 rangs font 18 "jeux" par un système d'emprunts et extensions) : l' "Unit Organ" de Charmes. (C'est bien le seul qui le soit.) L'orgue Roethinger, avec une transissions pneumatique tubulaire, avait une composition on ne peut plus typée, mais aussi infiniment plus d'attrait: [IOLVO:p583-4]

1923 : Neudorf (région de Strasbourg), St-Aloyse

1923 : Neudorf (région de Strasbourg), St-Aloyse

Remplacé.

L'orgue de 1923 pour Neudorf reprenait bon nombre d'éléments de Koulen, mais était considéré comme "presque neuf".

1923 : Spechbach-le-Haut (région d'Altkirch), St-Martin

1923 : Spechbach-le-Haut (région d'Altkirch), St-Martin

Remplacé par Christian Guerrier (1992).

L'opus 92 était la reconstruction d'un orgue Jean-Frédéric II Verschneider, détruit par faits de guerre après 1915. Le buffet fut probablement sauvé. La partie instrumentale a malheureusement été "mécanisée" en 1992. Dire que cet instrument devait être de la trempe de ceux de Galfingue ou Morschwiller-le-Bas, et qu'il aurait probablement juste suffi de remplacer les membranes...

avant 1930 : Orgue aujourd'hui situé à Harol (Vosges)

avant 1930 : Orgue aujourd'hui situé à Harol (Vosges)Ce petit instrument (I/0P 5j) était certainement un orgue de salon à l'origine : il est entièrement en boîte expressive, est logé dans un buffet néo-classique richement travaillé et a une étendue non standard du clavier (au La). Il est arrivé à Harol après 1933, une fois achevée la tribune en béton qui devait pourvoir "supporter un orgue de 1510 kg"". Transmission pneumatique tubulaire. Ce joli petit orgue, muni de la plaque blanche de Roethinger ("Etablisements E.A. Roethinger Manufacture de grandes orgues Strasbourg") était malheureusement muet en 1990. La composition n'a jamais été retouchée (chapes repérées): [IOLVO:p339-40]

1923 : Plaine-de-Walsch (Moselle)

1923 : Plaine-de-Walsch (Moselle)Ce petit instrument (II/P 10+1j) opus 88, encore entièrement pneumatique (c'est à dire pas électro-pneumatique) était fort bien préservé. Il portait une place d'adresse peu commune : "E.A. ROETHINGER OPUS 88 STRASBOURG: 1923", du même modèle que celle de Spechbach-le-Haut (opus 92, éliminé en... 1992). Le tirage des jeux se faisait par tirants à accrocher, non par dominos. Cet orgue a été détruit en 2004. En juin 2020, un site de petites annonces en ligne en proposait à la vente des éléments de console, dont le bloc-clavier avec la belle plaque d'adresse, et les tirants permettant de confirmer que la composition n'avait jamais été altérée. Les photos montrant notre patrimoine dans cet état ne peuvent que causer une grande tristesse à tout amateur d'orgue, d'histoire ou de musique. [IOLMO:Mo-Sap1637-8.]

1927 : Galfingue (région de Mulhouse), St-Gangolphe

1927 : Galfingue (région de Mulhouse), St-Gangolphe

Instrument actuel.

Le bel orgue de Galfingue est l'opus 91 de la maison Roethinger, placé un buffet de 1836 (celui de Claude-Ignace Callinet dont la tuyauterie avait été réquisitionnée durant le conflit mondial, Galfingue ayant été évacué). [IHOA:p63a-b] [ITOA:2p121]

1923 : Petit-Landau (région d'Illzach), St-Martin

1923 : Petit-Landau (région d'Illzach), St-Martin

Instrument actuel.

La partie instrumentale a malheureusement été "baroquisée" par 3 jeux incongrus ; mais le reste de l'instrument est fort intéressant ! [IHOA:p140b] [ITOA:2p336] [PMSSUND1987:p269-71] [IOLMO:Mo-Sap1637-8] [Barth:p296]

1923 : Rhinau (région de Benfeld), St-Michel

1923 : Rhinau (région de Benfeld), St-Michel

Remplacé par Max Roethinger (1960).

Rhinau fait partie de la liste d'opus de la maison schilico-strasbourgeoise, ce qui montre qu'Edmond-Alexandre le considérait pratiquement comme un orgue neuf (II/P 17j). [IHOA:p146a] [ITOA:4p523-4] [PMSSTIEHR:p531-2] [Barth:p304]

1924 : Morschwiller-le-Bas (région de Mulhouse), St-Ulrich

1924 : Morschwiller-le-Bas (région de Mulhouse), St-Ulrich

Instrument actuel.

Sur l'opus 93, la console est mécanique, et actionne ensuite une transmission pneumatique. Cette technique a aussi été utilisée par Joseph Rinckenbach, et donne d'excellent résultats (le toucher est agréable, les tubulures commencent toutes ensemble, au même endroit, proche des sommiers). C'est déjà un orgue néo-classique : le Larigot est d'origine. [IHOA:p116b-117a] [ITOA:2p252-3] [Vogeleis:p592] [Barth:p280]

En 1925, Edmond-Alexandre se fit construire une grande maison au 28, avenue Schutzenberger.

Principaux travaux de la Synagogue (1925) à 1943

Principaux travaux de la Synagogue (1925) à 1943

1925 : Strasbourg, Ancienne Synagogue (place des Halles)

1925 : Strasbourg, Ancienne Synagogue (place des Halles)

C'est une des légendes de l'orgue alsacien (III/P 62j) (16' ouvert, 32' de pédale) : l'instrument préféré d'Emile Rupp, qui y jouait régulièrement, et y était visiblement heureux comme un enfant : "On chantait du Naumbourg, du Lewandowski, du Sulzer, le tout accompagné à l'orgue par Emile Rupp. Il jouait tellement fort qu'on se croyait ailleurs. C'était formidable." (Jacques Rosenzweig, in "La Synagogue du quai Kléber" de Jean Daltroff). Ces chants, cet orgue, ce magnifique édifice et ces gens qui ne sont jamais revenus manqueront toujours à Strasbourg. Ils ne manquent pas tout à fait, cependant, si on garde précieusement leur souvenir. [IHOA:p200a]

1925 : Herbsheim (région de Benfeld), Ste-Barbe

1925 : Herbsheim (région de Benfeld), Ste-Barbe

Détruit par faits de guerre, 01/1945. Remplacé par Max et André Roethinger (1956).

Il s'agissait de la reconstruction, en traction penumatique, de l'instrument que Jean-André Silbemann avait construit en 1743 pour Strasbourg, clinique de la Toussaint. [IHOA:p76b,203a] [ITOA:3p253] [ArchSilb:p437,455,511-2] [Barth:p219,429] [PMSSTIHEHR:p699]

1925 : Strasbourg, St-Pierre-le-Vieux cath.

1925 : Strasbourg, St-Pierre-le-Vieux cath.

Remplacé par Max Roethinger (1964).

Le premier orgue Roethinger de St-Pierre-le-Vieux datait de 1925 (III/P 37j), et construit sur une base Wetzel/Koulen. Agrandi et électrifié par la maison Roethinger en 1934 (IV/P 46j) en 1934, il fut endommagé pendant la guerre. En 1960-1962, il a été déménagé à Caen, St-Julien, pour faire place à l'orgue Roethinger actuel. A Caen, il a été redisposé sur 3 manuels (console moderne), et, dans les années 2000, c'était un "grand orgue malade". Il est question de le reconstruire. [OrguesNormandie] [OrguesCalvados] [ITOA:4p751-2] [IHOA:p197b] [PMSAVS75:p118-28] [IOLMO:A-Gp170-3] [ArchSilb:p139-44] [PMSRHW:p193] [Caecilia:1997-2p26]

1925 : Marlenheim (région de Wasselonne), Ste-Richarde

1925 : Marlenheim (région de Wasselonne), Ste-Richarde

Instrument actuel.

Cet instrument, assez exceptionnel, est doté d'un récit de 16 jeux dont un Larigot. Dans cet orgue post-symphonique, c'est l'une des premières évocations annonçant le style que l'on appellera plus tard "néo-classique". Ce Larigot, bien sûr, n'a pas grand-chose à voir, ni du point de vue de la réalisation, ni de celui de l'usage, avec les Larigots de l'époque néo-baroque. L'orgue de Marlenheim est également doté d'une Clarinette très réussie. [IHOA:p108a] [ITOA:3p357] [HOIE:p104] [Barth:p254,429,121-2,94-5] [PMSSTIEHR:p318]

1925 : Schleithal (région de Wissembourg), St-Barthélemy

1925 : Schleithal (région de Wissembourg), St-Barthélemy

Remplacé par Gaston Kern (2003).

Cet orgue Roethinger n'existe plus. Il faut dire qu'il avait "pas mal vécu" (dommages de guerres, transformation en 1949). Il a été remplacé par un instrument mieux en accord avec son original buffet du 18 ème. [IHOA:p167b] [ITOA:4p607-8] [PMSSTIEHR:p88,649-50] [Caecilia:2004-2pp22] [CahierMockers:p585] [Mathias:p55] [Barth:p334]

1926 : Ferrette, St-Bernard-Menton

1926 : Ferrette, St-Bernard-Menton

Instrument actuel.

L'orgue de Ferrette, caractéristique de son époque, a été plutôt bien conservé, et c'est un précieux témoin de la belle facture des années 20. [IHOA:p60a-b] [ITOA:2p111] [PMSAEA83:p253-5] [Barth:p194]

1926 : Batzendorf (région de Haguenau), St-Arbogast

1926 : Batzendorf (région de Haguenau), St-Arbogast

Instrument actuel.

Ce très bel instrument, logé dans un buffet du début 19 ème a non seulement été laissé authentique, mais a bénéficié de tous les soins qu'il mérite. En 2009, la maison Koenig effectua un relevage, sous la maîtrise d'oeuvre assurée par Robert Pfrimmer. L'opération, exemplaire, a fourni une preuve de plus de la qualité de ces orgues Roethinger des années 20, décidément fort attachants. Même s'il ne dispose que de 14 jeux (et se trouve dépourvu d'anches), rien de manque pour aborder son répertoire de prédilection : sept fonds de 8' manuels, dont une Voix céleste et une Flûte harmonique, une Mixture-tierce, et même une Quinte-flûte pour envisager le répertoire néo-classique (et pour "faire anche" avec le Salicional). [IHOA:p32b] [ITOA:3p27] [PMSSTIEHR:p250-1] [Barth:p147] [Caecilia:p17]

1926 : Kutzenhausen (région de Soultz-sous-Forêts), St-Georges

1926 : Kutzenhausen (région de Soultz-sous-Forêts), St-Georges

Instrument actuel.

Cet instrument est resté authentique. On observe qu'entre 10 et 15 jeux, le grand-orgue est souvent composé de 3 fonds de 8' et d'un Prestant. Les 3 accouplements du récit produisent toute la richesse des combinaisons possibles. Malgré les 11 jeux seulement, il dispose d'une anche : une Trompette de récit. Il dispose aussi d'une particularité très rare : une "tirasse à l'envers" (P/I) permettant de faire parler la Soubasse au grand-orgue. [IHOA:p96a] [ITOA:3p322-3] [Barth:p243]

1926 : Soufflenheim (région de Bischwiller), St-Michel

1926 : Soufflenheim (région de Bischwiller), St-Michel

Remplacé par Gaston Kern (1980).

C'était l'opus 100 de la maison Roethinger. Il était logé dans le buffet fourni par Boehm pour l'orgue précédent (Stiehr, 1849), mais qui était en parfaite adéquation avec ce somptueux orgue romantique (la composition est connue). L'opus 100 était un vrai 16' ouvert (Montre 16' au grand-orgue). Son "carré d'or" de 8 pieds romantiques au grand-orgue (Montre, Bourdon, Flûte, Gambe) était complété par une Dulciane. Tandis que le côté "néo-classique" était représenté par des principaux en 16', 8', 4', 2', Plein-jeu de 4 rangs et des accouplements à l'octave. Au récit, on trouvait un incroyable choeur de Flûtes en 8' (harmonique !), 4' (pastorale), 2'2/3, 2' (Flageolet) et 1' (Piccolo), mais aussi une extraordinaire dotation en anches (Basson/Hautbois, Clarinette, Trompette harmonique, Clairon, Voix humaine). Cet orgue symphonique "tardif" assez extraordinaire restera une des victimes les plus regrettées de la vague "tout baroque", appuyée par "le pneumatique ne vaut rien". Bilan après 1980 : orgue construit avec des matériaux de récupération (on sait ce que ça veut dire), premier clavier sur 16' bouché seulement, perte de la quasi-intégralité des jeux romantiques (dont la Clarinette et la grande Flûte harmonique 8' !), récit de... 4 jeux. Malgré ce mini-récit qui semble n'être là que pour "se faire pardonner" (en fait, il remue douloureusement le couteau dans la plaie...), l'instrument de 1980 est néo-baroque jusqu'au bout de son Larigot, et donc en total désaccord avec son magnifique buffet. [IHOA:p176a] [ITOA:4p642] [PMSSTIEHR:p379]

1927 : Seebach (région de Wissembourg), St-Martin

1927 : Seebach (région de Wissembourg), St-Martin

Remplacé par Gaston Kern (1992).

Cet orgue de style romantique français a été construit (malheureusement pour lui) dans un buffet plus ancien, de Ferdinand Stieffell. Et on y oublia un bout de Flûte 4' (constituant d-cis' du Bourdon 8') de ce facteur du 18ème. En 1917, lors de la réquisition des tuyaux de façade par les autorités, le sort s'acharna : la Montre fut qualifiée de "Silbermann", et laissée en place... Il n'en fallut pas plus en 1992 pour exiger la destruction sur-le-champ de cet orgue romantique pour le faire remplacer par un néo-baroque standard avec une composition "alla Silbermann". Et pourtant, l'orgue Roethinger devait pouvoir faire de bien jolies choses : le "carré d'or" 8', plus un Prestant au grand-orgue, Montre-viole, Flûte harmonique, Éolienne, Voix céleste, Flûte 4' et Trompette au récit expressif (octaves graves et aiguës), Soubasse et Violoncelle 8' à la pédale. [IHOA:p135a] [ITOA:4p621]

1927 : Saint-Bernard (région d'Altkirch), St-Bernard

1927 : Saint-Bernard (région d'Altkirch), St-Bernard

Instrument actuel.

Cet instrument remarquable (II/P 18j), est resté totalement authentique. Représentatif d'une certaine idée de ce qu'on a appelé le style "néo-classique", il mériterait vraiment d'être mieux connu. C'est un orgue extraordinaire, unique à bien des égards. [IHOA:p56b] [ITOA:2p395] [Barth:p188] [PMSSUND1982:p219-22]

1927 : Sengern (région de Guebwiller), St-Nicolas

1927 : Sengern (région de Guebwiller), St-Nicolas

Instrument actuel.

Dans son beau buffet néo-gothique (ce doit être un des derniers), cet orgue (II/P 14j) a été conservé sans modification. Le grand-orgue, muni de 4 fonds de 8' et d'un Prestant, peut être joué... en 16'. Il n'y a pas d'anche, mais un Salicional et une Quinte. [IHOA:p172a] [ITOA:2p215] [Barth:p339] [PMSCALL:p48,287]

1927 : Lembach (région de Wissembourg), St-Jacques

1927 : Lembach (région de Wissembourg), St-Jacques

Instrument actuel.

C'était un instrument plutôt important (II/P 22j), qui devait avoir fière allure à l'origine. Malheureusement, les années 1960 sont passées par là avec leur cortège de Cymbales et Fournitures. Pourtant, ce n'est toujours pas l'idéal pour jouer Couperin, et l'instrument a perdu toute authenticité. [IHOA:p101a] [ITOA:3p333] [Barth:p245,429] [Muhleisen1991:p84]

1927 : La Claquette (région de Schirmeck), Immaculée Conception

1927 : La Claquette (région de Schirmeck), Immaculée Conception

Remplacé par Alfred Kern (1969).

C'était un bel orgue, pas très grand (II/P 14j), placé à l'origine dans un beau buffet (dont il reste une photo), bien en harmonie avec le reste de l'édifice. La transmission était pneumatique, et bonne : en 1969, on chamboula la composition, supprima la boîte expressive, démolit le beau buffet pour le remplacer par quelques tristes planches sans grâce ni imagination... mais la transmission resta pneumatique. La composition actuelle (jeu de Tierce au second manuel qui n'est plus un récit, Cymbale, Cormorne,) est directement issue de la "cuisine internationale" des années 60-70. Le pauvre instrument a perdu tout intérêt. C'est peut-être restaurable, mais à quel prix ? [IHOA:p97a] [ITOA:3p86] [Barth:p171-2,429]

1927 : Klingenthal (région de Rosheim), St-Louis

1927 : Klingenthal (région de Rosheim), St-Louis

Remplacé par Max Roethinger (1968).

Cet orgue était logé dans un buffet du début du 19ème, a priori celui de l'instrument précédent. La partie instrumentale bénéficiait intéralement d'une boîte expressive. La composition a été altérée en 1952. Il était déclaré à 6 jeux (Mathias) (II/P 6j), mais on sait qu'il y avait 8 jeux en 1952. Malheureusement, il a été impitoyablement éléminé en 1968 au cours de la période noire de la facture d'orgues, par un instrument de semi-série fourni par Max Roethinger. [IHOA:p93a] [ITOA:3p313-4] [Barth:p239]

1927 : Ecole St-Sigisbert de Nancy (Meurthe-et-Moselle)

1927 : Ecole St-Sigisbert de Nancy (Meurthe-et-Moselle)Ce devait être un bel instrument à l'origine, quand il avait encore sa Gambe et sa Voix céleste. C'est Mgr Guise (1867-1947), supérieur de l'école Saint-Sigisbert qui avait voulu et mené le projet. La console portait la plaque "Etablissements E.A. Roethinger, Manufacture de Grandes Orgues, Strasbourg". L'inauguration fut une vraie fête : l'orgue était attendu et apprécié. "Cet instrument, sorti des Etablissements E.-A. Roethinger de Strasbourg réalise en effet les tout derniers progrès dans la facture moderne des orgues. Pour obtenir la douceur, la rapidité du toucher, on s'était servi jusqu'à présent des systèmes pneumatiques ou tubulaires. L'orgue de Saint-Sigisbert, suivant une formule neuve, pratiquée, paraît-il, en Angleterre, est électro-pneumatique. Le courant, produit par des accumulateurs, rend facile et sensible, non seulement l'exécution, mais encore la registration et les combinaisons de jeux. A la précision, ce système joint encore l'avantage d'un très faible encombrement. C'est ainsi qu'à Saint-Sigisbert, l'instrument est installé de part et d'autre de la tribune, laissant encore libre, au milieu et dans le fond, un assez vaste espace." On rapporte aussi que "les employés de la maison Roethinger [l']ont monté en l'espace de quelques jours". La traction électro-pneumatique avait permis de doter l'orgue de 9 accouplements - c'est peu courant - enrichissant ainsi ses possibilités.

Malheureusement, à l'occasion du tri-cinquantenaire de l'école, en 1986, on décida de "réviser" l'orgue... et cela tourna à la catastrophe : le bel instrument fut totalement défiguré : jeux Gambés découpés en d'incongrues Mutations, disparition du 16' manuel et de la Flûte harmonique (le jeu qui avait assurément le plus de valeur !), ajout d'un absurde Larigot, occultation des entailles de timbre (!), accord à base de ruban adhésif...

L'orgue mutilé faisait pitié, mais on essaya même pas de le restaurer : on préféra le remplacer par un orgue d'occasion en 2006 (par un orgue Kemper de Lübeck de 1961 à la composition passe-partout approuvé pour la Cuisine Standardisée ; mécanique comme il se doit - gageons que l'on a seriné jusqu'à la nausée à tout le monde que c'est la seule transmission valable, et hasardé d'un ton grave que l'électricité "présenterait un risque d'incendie"). C'est d'autant plus regrettable que la chapelle est de style... néo-gothique, 1867, le cadre idéal pour un orgue romantique. C'est d'autant plus désolant que l'orgue Roethinger aurait certainement pu être restauré pour pas très cher ; il était parfaitement adapté à l'endroit ; il avait été conçu pour cet endroit ! Finalement, il n'a pas été perdu pour tout le monde : il a été cédé à un particulier... Comme quoi, pour profiter de belles opportunités, il suffit de connaître la valeur des choses. Et pour commettre des bêtises, de l'ignorer. Un preuve de plus qu'il devient urgent de sensibiliser les gens à la qualité des oeuvres produites dans les années 1920-1930.

"Venez, enfants de l'antique Austrasie,

Vous devez savoir que votre orgue historique était beau.

Il le serait encore... s'il était toujours là."

Les recherches historiques à l'occasion de l'arrivée du "nouvel" orgue ont tout de même permis de retrouver sa composition (la voici, "croisée" avec celle de l'inventaire): [IOLMM:p345-6] [NancyStSigisbert]

C'est donc vers 1927 que la maison Roethinger produisit ses premières transmissions électro-pneumatiques ; Joseph Rinckenbach y était parvenu à Altkirch dès 1924.

1928 : Boersch (région de Rosheim), St-Médard

1928 : Boersch (région de Rosheim), St-Médard

Cet instrument avait été construit sur la base (et dans le buffet) d'un orgue de Jean-Frédéric Verschneider (1865). Il est probable que sa curieuse composition date de 1953, quand la maison Roethinger fit une transformation (électro-pneumatique) : Fourniture, Trompette et Clairon au grand-orgue, Cymbale au récit où se trouve une seconde Trompette, troisième Trompette à la pédale (alors qu'il y a déjà une Bombarde). [IHOA:p40b] [ITOA:3p66] [PMSAM83CRosheim:p22-32] [PMSSTIEHR:p345] [Mathias:p47] [Barth:p160-162] [OLMO:Sc-Zp2566] [ArchSilb:p72]

1928 : Zillisheim (région de Mulhouse), St-Laurent

1928 : Zillisheim (région de Mulhouse), St-Laurent

Remplacé par Michel Gaillard (2005).