Strasbourg, Ste-Madeleine, l'orgue Roethinger. Photo

d'Alexis Platz, 28/12/2008.

Strasbourg, Ste-Madeleine, l'orgue Roethinger. Photo

d'Alexis Platz, 28/12/2008.Voici une "figure" de l'orgue alsacien, une tribune riche de son histoire et du rayonnement qu'ont su lui donner ses titulaires, en particulier celui qui fut le premier de l'instrument actuel, Robert Pfrimmer, acteur incontournable et dévoué de l'Orgue alsacien à partir des années 1960. Pour un orgue "de ville", celui de Ste-Madeleine présente une particularité : il est cohérent. Ce n'est pas un empilement de multiples "strates" historiques, ajoutées à l'occasion de nombreuses "restaurations" (lire : "mises au goût du jour"). Il faut dire que l'édifice a été reconstruit en 1961 : il n'a vraiment pas été épargné par l'Histoire ! Le feu et les bombes ont profondément marqué ce lieu, mais sans lui faire perdre son âme. Une bonne partie de la magie du lieu provient d'ailleurs d'un premier orgue Roethinger, aujourd'hui disparu, mais qui devait être fabuleux. Il avait été construit en 1913 et a été détruit lors du bombardement du 11/08/1944. Il était à ce point différent du "grand 16'" néo-classique actuel qu'on peut se dire que la tribune de Ste-Madeleine a connu les deux extrémités de la pensée organistique du 20ème siècle. Il s'y est aussi écrit une sorte de résumé de l'histoire de l'orgue strasbourgeois : Silbermann, Sauer, Wetzel, Koulen, Edmond Alexandre Roethinger et Max Roethinger sont passés par là. Et on croise aussi François-Xavier Mathias, Michel Chapuis, et bien sûr Robert Pfrimmer. Mais l'histoire commence dès la fin du 15 ème siècle.

Historique

On a donc connu ici un orgue "renaissance", puisqu'un de ces instruments est attesté en 1480 (l'édifice date de 1475). [IHOA]

A cette époque, les orgues n'étaient pas légion, mais à Strasbourg, il y en avait déjà eu à la cathédrale Notre-Dame, au couvent des Dominicains (voir le Temple Neuf), à St-Thomas, à St-Pierre-le-Vieux, à St-Pierre-le-Jeune cath. (voir église protestante St-Pierre-le-Jeune). Hors Strasbourg, l'Alsace ne comptait que 8 ou 9 localités dotées d'un instrument à tuyaux. En 1482, c'est Conrad Sittinger qui avait installé un orgue à Ensisheim, et en 1478, l'orgue de choeur de la cathédrale avait été signé par Krebs.

Historique

L'orgue "renaissance" a probablement été renouvelé avant 1529. [IHOA]

Historique

En 1718 fut installé un orgue d'André Silbermann (II/P 13+1j). [IHOA] [Lobstein] [ArchSilb]

La composition de l'orgue Silbermann était la suivante (la situation de la Voix humaine - au grand-orgue ou à l'écho - a longtemps fait débat) :

L'histoire de l'église Ste-Madeleine avait été bien entendu liée à celle du couvent. Après 1790, l'édifice fut utilisé comme "église de garnison", puis devint une paroisse en 1805. Mais pendant bien longtemps, ce sont les Soeurs du couvent qui assuraient la fonction d'organiste. [Lobstein]

C'est cet orgue qui fut déménagé par Conrad Sauer à St-Arbogast de Lampertheim en 1799. Il avait été revendu, comme de nombreux autres biens confisqués (et généralement dégradés au passage) par la Révolution. C'est le "citoyen" Philippe Barth, agent municipal de Lamperheim qui mena à bien ce que l'on supposait probablement être une bonne affaire. L'instrument y resta jusqu'en 1876 quand il fut revendu (20 mars) ; on en a alors perdu la trace. [IHOA] [PMSSTIEHR]

1803

Historique

En 1803 Jean-Conrad Sauer (fils du contremaître de Jean-André Silbermann) fournit un positif (probablement temporaire en attendant la fourniture de l'instrument plus important qu'il posa en 1815). [IHOA]

1815

Historique

En 1815, Jean-Conrad Sauer acheva un instrument (un peu) plus conséquent qu'un positif, mais dépourvu de positif de dos. [IHOA]

Il y avait cette fois une pédale, mais un seul manuel (I/P 14j 776 tuyaux). [Lobstein]

C'est logiquement Martin Wetzel (puisqu'il avait hérité de l'entretien des Silbermann/Sauer au début du 19 ème) qui ajouta un positif de dos, en 1828. [IHOA] [Lobstein]

Ce positif de dos avait 6 jeux (306 tuyaux). Cela correspond donc à 6 jeux complets sur C-d''' (51 notes). [Lobstein]

En 1839, Martin Wetzel remplaça une Tierce par un Salicional. [Lobstein]

C'est la maison Stiehr-Mockers qui fit une transformation plutôt conséquente (presque une reconstruction) en 1875. [IHOA] [PMSSTIEHR]

Flûte majeure 8' et Salicional 8' pour le grand-orgue, Basson-Hautbois pour le positif, Violoncelle de pédale : il s'agissait d'amener des jeux permettant d'aborder le répertoire romantique. L'opération a été suivie par Théodore II Thurner (Delle, 22/07/1839 - Sens, 30/06/1904, un temps organiste à Altkirch) (soit il s'agit d'un homonyme de Théodore Thurner (Pfaffenheim, 13/12/1833 - Marseille 1907, soit il y a de sérieuses erreurs dans sa biographie). Thurner tint les claviers de l'orgue de Ste-Madeleine entre 1869 et 1901. C'est Théophile Stern (Strasbourg, Temple-neuf) qui reçut les travaux Stiehr. [PMSSTIEHR] [RMuller]

Dans son ouvrage sur Stiehr, Pie Meyer-Siat émet l'hypothèse que les sommiers ont été reconstruits, et que les anciens ont été repris par (Charles) Wetzel, qui s'en servit pour son orgue d'Otterswiller en 1876. [PMSSTIEHR]

Historique

Le 22/11/1894 fut inauguré à Ste-Madeleine un premier orgue assez exceptionnel : il avait été construit par Heinrich Koulen, et était logé dans un buffet néo-gothique. [IHOA]

Il était donc contemporain de celui de St-Pierre-le-Jeune cath. On a gardé des photos de ce dernier, qui doit donner une bonne idée du style de celui de Ste-Madeleine. Ce devait être, là aussi, le symbole de l'adoption de l'esthétique romantique allemande par les acteurs de l'Orgue alsacien de l'époque. Mais, fait caractéristique de l'approche "alsacienne" du changement en général, Strasbourg confia celle-ci à un élève... de Joseph Merklin. En haute Alsace, la réalisation d'une déclinaison locale du Romantisme "allemand" fut confiée à Martin Rinckenbach, élève de Cavaillé-Coll. Ce sont donc les deux "grands" du romantisme français qui ont inspiré ces exceptionnels instruments de la fin du 19 ème et du début du 20 ème dont on a pas fini de découvrir toutes les qualités.

Le 06/08/1904 eut lieu le terrible incendie, qui, pendant longtemps, resta dans le souvenir des Strasbourgeois. Du grand orgue Koulen construit 10 ans auparavant, bien sûr, il ne restait rien. [IHOA]

Une photo parue dans l'"Elsässer Journal" du 08/08/1904 montre l'étendue des dégâts après l'incendie de "l'hospice des Orphelins et de l'église Sainte-Madeleine". Le feu avait pris dans la nuit, probablement dans les cuisines de l'orphelinat. Heureusement, les 140 enfants ont pu être évacués. Outre l'orgue, on perdit aussi dans l'incendie de l'église des vitraux du 15ème et une fresque de Martin Feuerstein. Le reliquaire contenant la main de Sainte Attale fut pour sa part sauvé. De l'ancien édifice, on ne put que conserver l'ancien choeur gothique . Celui-ci abrite aujourd'hui l'orgue André Silbermann, 1719, dit "du palais des Rohan".

Historique

C'est en 1913 qu'Edmond-Alexandre Roethinger livra ici son fameux opus 67. [IHOA]

Il remplaçait donc déjà un orgue romantique "européen". Le style du nouvel orgue n'était donc pas fondamentalement en rupture avec le précédent (Roethinger ayant été formé chez Koulen), mais en 20 ans, beaucoup de choses avaient changé. L'une d'elles était l'esthétique visuelle : le néo-gothique avait vécu. Ses fleurons et ses pinacles dressés vers les cieux avaient cédé leur place aux courbes ondulantes de l'Art nouveau ("Jugendstil"), signant le refus assumé de la ligne droite. L'Art nouveau devait d'ailleurs difficilement s'appliquer à l'orgue sans quelques concessions : les tuyaux gardent obstinément un caractère rectiligne évident... On se rabattait sur les courbes dessinées par le haut des tuyaux (quand on ne les masque pas, parti-pris de l'esthétique classique). La progression géométrique visualisée par la longueur des tuyaux apparents a justement été mise en valeur à Ste-Madeleine. On peut se dire qu'elle intéressait forcément les architectes de l'époque, fascinés par courbes construites à partir d'hyperboles ou de chaînettes.

L'opus 67 de la maison Roethinger avait 47 jeux sur 3 claviers et pédale. C'était à l'époque le plus grand orgue construit par cette entreprise fondée en 1893, donc exactement 20 ans auparavant. Là aussi, on peut faire le parallèle avec l'histoire des orgues de St-Pierre-le-Jeune cath., où un orgue Roethinger vint remplacer en 1910 le Koulen de 1894. Ces instruments étaient directement issus de la Réforme alsacienne de l'Orgue, pensée et promue par Albert Schweitzer (Palais des fêtes, 1909...) et Emile Rupp.

Le centre du papier à entête

Roethinger en 1923.

Le centre du papier à entête

Roethinger en 1923.En juillet 1917, les tuyaux de façade (presque une demi-tonne de métal) ont été réquisitionnés par les autorités. [IHOA]

Edmond-Alexandre Roethinger remplaça la façade en 1924. [IHOA]

Cette période de l'histoire de l'Orgue a jusqu'ici été plutôt négligée. Mais l'activité musicale et culturelle était extrêmement intense. Dans le transept de Ste-Madeleine, François-Xavier Mathias plaça en 1931 le "positif Blancherupt" : c'est qu'il devait en avoir l'usage. Le petit orgue de Jean-André Silbermann (1737) y resta jusqu'en 1939. Rappelons que ce n'est absolument pas celui qui se trouve actuellement dans l'ancien choeur gothique.

Le 11/08/1944 (le mois d'août n'est décidément pas l'ami des orgues strasbourgeois !) l'église et l'orgue furent victimes des bombes. [IHOA]

Historique

En 1948, Max Roethinger fournit un orgue provisoire. La reconstruction de l'édifice (à l'identique) ne fut achevée qu'en 1961. [IHOA]

Historique

En 1965, Max Roethinger plaça ici un de ses grands instruments issus des principes élaborés dans les années 60. [IHOA]

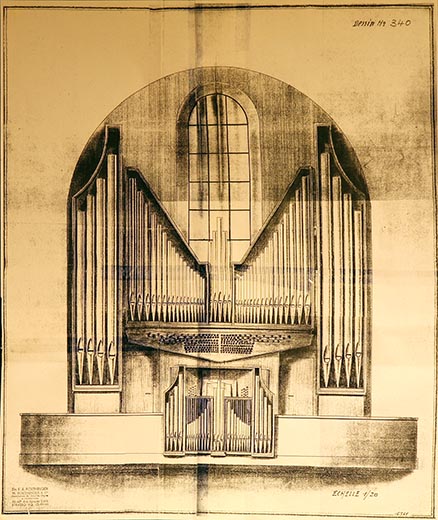

"Dessin n° 340" : élévation, datée du

15/7/61,

"Dessin n° 340" : élévation, datée du

15/7/61,avec le tampon :

"Ets E.A. ROETHINGER

Manufacture de Grandes Orgues et Harmoniums

Le dessin montre clairement une console en fenêtre frontale.

Un dessin de la maison Roethinger, daté du 15/07/1961, propose une élévation

(au 1/20 ème) d'un premier projet. On y distingue clairement une console en

fenêtre frontale, avec tirants de jeux placés en deux fois 4 colonnes de part et

d'autre. Du coup, il n'y avait pas de Brustwerk (c'était peu-être un récit

expressif qui était prévu). Si les chamades sont bien présentes, il n'y a pas le

grand Cornet qui surmonte ces dernières.

Les deux "tourelles centrales"

étaient conçues "libres", hors buffet. Finalement, on a dû estimer que cela

faisait un peu "atavisme des années 50", et on a bel et bien logé ces tuyaux

dans un caisson. Du coup, le dessin du positif de dos a été revu : celui du

projet était beaucoup plus en harmonie avec le grand-orgue dont il reprend les

courbes. La version réalisée, plus anguleuse, ne reprend pas les arcs de

parabole.

De fait, un premier projet prévoyait un 3-claviers sans buffet du tout. C'est grâce à Robert Pfrimmer qu'il fut profondément revu ; la composition a été élaborée par Michel Chapuis. [LORGUE]

L'instrument est un "grand seize pieds ouverts", avec les harmoniques de 32' et 16' (Mutations graves). Il a été harmonisé par Jean Daniellot, et inauguré par Michel Chapuis et Robert Pfrimmer le 28/11/1965. [LORGUE] [Caecilia]

Une telle richesse d'anches et assez rare en Alsace : le clavier de Solo comprend une Trompette et un Clairon en chamade (comme à Neudorf, St-Aloyse, Koulen 1888 / Roethinger 1923), surmontés d'un Cornet posté. Le 3ème clavier est un Brustwerk (positif pectoral) expressif. Les plans sonores sont équilibrés : à l'exception du clavier de solo, qui a un rôle spécial, les quatre autres plans sonores ont tous entre 10 et 12 jeux.

Les chamades : Trompette en haut, et Clairon

en bas, à chaque fois sur 2 rangées.

Les chamades : Trompette en haut, et Clairon

en bas, à chaque fois sur 2 rangées.On voit aussi, au-dessus, les petits tuyaux du grand Cornet "posté". Le rang du fond est muni de cheminées.

Il y a bien 5 rangs : de celui du fond, seules les cheminées dépassent.

Photo d'Alexis Platz, 28/12/2008, comme les deux suivantes.

Il y a des anches aiguës, et sa composition fait entendre 4 Tierces sur 3 claviers. On trouve à la pédale une ("Grosse") Quinte 10'2/3 et un Gros Nasard 5'1/3 qui sont respectivement des résultantes de 32 pieds et de 16 pieds, destinées à donner plus de profondeur au son de l'instrument. Il n'y a pas de 32 pieds réel, mais les battements avec les fonds de 16 pieds provoquent acoustiquement l'apparition de la fondamentale en 32 pieds. Le grand-orgue est en 16 pieds ouverts (Montre 16') pour assurer la cohérence. De même, la Grosse Tierce 3'1/5 est une résultante de 16 pieds. Ces "grandes" Mutations ont été au coeur d'un grand débat au début du 20 ème siècle (voir Strasbourg, St-Paul Strasbourg St-Paul).

Un autre vue des chamades et du Cornet

posté.

Un autre vue des chamades et du Cornet

posté.On remarque que, comme souvent, la dernière octave (les 2x6 tuyaux les plus aigus) du Clairon sont pas à anche mais à bouche.

Sous les chamades est situé le Brustwerk, dont

l'expression est réglée par la position de ces volets, ici ouverts.

Sous les chamades est situé le Brustwerk, dont

l'expression est réglée par la position de ces volets, ici ouverts.Le clavier expressif est placé frontalement, c'est dont plus un positif pectoral qu'un récit. Sa composition ne laisse aucun doute : un Gemshorn et une Unda-maris, deux 4', et on attaque directement la "partie tranchante" : Doublette, Sifflet, et Cymbale à 4 rangs ! Même le Hautbois est en 4' : ce plan sonore n'a pas du tout le rôle d'un récit romantique. D'ailleurs, la pédale d'expression se trouve reléguée au-dessus des dernières notes du pédaler, ce qui en empêche son utilisation conventionnelle. Son rôle est plutôt de dialoguer avec le grand-orgue, et d'abriter les anches "de détail", le réel "complément au grand-orgue" étant le clavier de solo. Robert Pfrimmer, dans son article dans la revue "L'Orgue", confirme cette approche, en précisant qu'il est en pratique inutile d'accoupler plus de 2 claviers, et que l'ajout des jeux du 3ème clavier n'ajoute en rien à la puissance. Il décrit aussi une registration consistant à jouer les chamades du solo au pédalier (en tirasse ; et non accouplées au grand-orgue) pour chanter le cantus-firmus, accompagné (manuellement) du grand plein-jeu (à l'époque, il y avait une messe "grégorienne" tous les dimanches). Robert Pfrimmer avoue aussi que, avec 4 claviers dans une console indépendante, on ne peut pas vraiment jouer le Tutti sur toute la Toccata de Widor... [LORGUE]

C'est donc vraiment "Ein Kind seiner Zeit", comme on dit. Mais un bel enfant de son temps. La maison Roethinger n'a jamais vraiment fait de "néo-baroque". Elle a toujours gardé un style qui venait de la Réforme alsacienne, et non hérité du "néo-classique" à la française. Si Schwenkedel allait assez loin dans la reprise des techniques et architecture de l'orgue du 18 ème, Max Roethinger ne peut renoncer aux meilleurs éléments apportés par le 19 ème. On trouve donc ici, par exemple, une console indépendante (il y en aura jusqu'au bout, à Schiltigheim) et un plan sonore expressif.

Evidemment, à l'époque, une seule chose comptait vraiment pour les commentateurs : que la traction soit mécanique... C'est ainsi que ce fut, paraît-il, le plus grand instrument "mécanique" de Strasbourg. L'époque aimait aussi les superlatifs.

En 1997 et 1998, il a été procédé à un relevage complet par Michel Wolf de la Manufacture d'Orgues alsacienne (Gaston Kern). L'harmonisation n'a pas été retouchée. L'orgue a été ré-inauguré au cours d'un office solennel, le 26/04/1998 par Robert Pfrimmer. [Caecilia]

En 2004, il fallut procéder à des travaux sur l'édifice. L'orgue a été bâché, et des travaux de remise en état ont été confiés à la maison Daniel Kern. Les claviers ont été remplacés. [APlatz]

Le buffet

Le buffet, de 8m de haut sur 9m de large, est en acajou, et "à caissons" : chaque élément visuel abrite une partie bien définie des éléments sonores. Un premier projet avait été élaboré sans buffet, et un deuxième comportait des tourelles centrales "libres". Finalement, toutes les façades sont munies de caissons. [LORGUE]

Caractéristiques instrumentales

La console indépendante.

La console indépendante.Comme d'habitude chez Roethinger, l'acajou-sipo est à l'honneur.

Photo de Martin Foisset, 25/05/2013.

Console indépendante dos à la nef, entre le Brustwerk et le positif. Tirage des jeux par tirants disposés en gradins de part et d'autre des claviers. En haut à gauche (5 ème rangée), les 7 tirants à collerettes noires commandent les 3 accouplements et les 4 tirasses. En haut à droite, il y a les 3 tirants du solo (IV) (caractères en brun). Sur la 4 ème rangée, on trouve le Brustwerk expressif (III) (caractères en bleu) : 6 tirants à gauche (Principaux, Mixtures et tremblant), 5 à droite (Unda maris, Flûte et anches). Sur la 3 ème rangée, il y a le grand-orgue (II) (caractères en noir) : 6 tirants à gauche (Principaux et Mixtures) et 6 à droite (Flûtes, Mutations, la Cymbale-Tierce étant considérée comme une Mutation, et la Trompette). Sur la 2 ème rangée, c'est positif de dos (I) (caractères en rouge) : 6 tirants (Principaux, Mixtures et tremblant) à gauche et 6 (Flûtes, Mutations et Cromorne) à droite. Sur la 1 ère rangée, il y la pédale (caractères en vert) : 6 tirants à gauche (Fonds et Mixture) et 6 à droite (Mutations et Anches). Claviers en ébène, feintes en poirier plaquées d'ivoire.

Commande des accouplements doublée à main et à pied (tirants, champignons). Il y a trois appels d'anches : un pour la Pédale, un pour les Manuels, un pour les chamades, ainsi qu'un appel des Mixtures. Il y a deux combinaisons libres (une blanche, une rouge), programmées par picots logés dans deux tiroirs situés sous les gradins. Annulateur (noir), et appel du Tutti. Tous les tirants sont numérotés, de 1 à 57. Expression du Brustwerk commandée par pédale basculante, située complètement à droite (de façon très atypique).

Un des tiroirs du combinateur ouvert. Les

picots blancs et rouges, numérotés, font appeler ou retirer, selon leur

position,

Un des tiroirs du combinateur ouvert. Les

picots blancs et rouges, numérotés, font appeler ou retirer, selon leur

position,les tirants portant le même numéro lorsque l'on engage l'une des deux combinaisons.

Photo d'Alexis Platz, 28/12/2008.

Vue de l'intérieur de la console (vue de

l'arrière).

Vue de l'intérieur de la console (vue de

l'arrière).Il y a beaucoup d'aluminium : le véritable retour aux techniques du 18ème n'était pas encore au programme.

L'armoire centrale abrite les relais du combinateur.

Photo de Martin Foisset, 25/05/2013, comme les quatre suivantes (tuyauterie).

Mécanique : à équerres. Tirage des jeux électrique.

La tuyauterie, elle aussi, est plus "néo-classique" que "néo-baroque" : il y a des entailles d'accord, et les Bourdons sont à calottes mobiles, souvent métalliques. Caractéristique des années 1960 est l'utilisation du cuivre (ou du laiton) pour les basses ou pour des résonateurs d'anches. Caractéristique de Max Roethinger est l'utilisation d'acajou-sipo pour les menuiseries ou pour les tuyaux en bois (à l'exception notable du Bourdon "en bois" du positif, qui est en chêne et en poirier).

La tuyauterie du grand-orgue.

La tuyauterie du grand-orgue.De gauche (façade) à droite : la Montre et les Principaux, le Bourdon,

les Mutations (les basses du Nasard sont à cheminées), puis l'impressionnante forêt de Mixtures :

la grande Fourniture à 5 rangs, la Cymbale puis la Cymbale-tierce.

Enfin, tout à droite et donc près de l'accès, la Trompette.

La tuyauterie du positif de dos.

La tuyauterie du positif de dos.Du premier-plan (accès) vers le fond (qui est la façade) : le Cromorne, les Mixtures, les Mutations,

la Flûte à cheminée, le Prestant, le Bourdon en bois, puis la Montre.

La tuyauterie du Brustwerk.

La tuyauterie du Brustwerk.De gauche (jalousies, donc façade) à droite : le Hautbois (laiton) avec ses opercules,

le Chalumeau, la Douçaine (laiton), la Cymbale, le Sifflet et la Doublette,

la Flûte à fuseau (dont les double-cônes sont très marqués mais dont les basses sont bouchées,

l'Unda-maris et le Gemshorn et ses tuyaux coniques.

La tuyauterie de pédale (de l'intérieur de

la tourelle gauche).

La tuyauterie de pédale (de l'intérieur de

la tourelle gauche).Noter les moteurs tirant les registres, en bas.

Il y a dans chaque tourelle deux sommiers, à hauteur différente.

Celui-ci est le petit, situé 2m50 au-dessus de l'autre (dont on voit certains des grands tuyaux au premier plan).

Il s'agit probablement de la Régale 2' (à gauche), de la Mixture, de la Flûte 2', du Prestant et de la Grosse Quinte.

Les tuyaux les plus graves du Principal 16' sont en façade, et on les voit ici de dos.

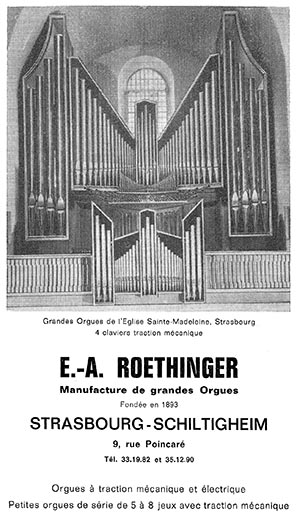

Une publicité Roethinger de 1966 ("l'Orgue"

n°120, p181).

Une publicité Roethinger de 1966 ("l'Orgue"

n°120, p181).La maison Roethinger était fière de son orgue pour Ste-Madeleine !

![]() Sources et bibliographie :

Sources et bibliographie :

-

[MFoisset] Martin Foisset : e-mail du 10/09/2013.

Avec certaines des photos de cette page.

-

[APlatz] Alexis Platz :

Documents et certaines photos de cette page.

- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 191a, 97a

- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 4, p. 705

- [Lobstein] J.F. Lobstein : "Beiträge zur Geschichte der Musik im Elsass und besonders in Strasbourg von den ältesten bis auf die neueste Zeit", éditions Dannbach, Strasbourg, p. 90-91

- [PMSSTIEHR] Pie Meyer-Siat : "Stiehr-Mockers, facteurs d'orgues", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 20., éditions de la société Haguenau, 1972-73, p. 672-3,659-60

- [ArchSilb] Marc Schaefer : "Das Silbermann Archiv", éditions Winterthur, 1994, p. 359-60

-

[LORGUE] "L'orgue, technique, esthétique, histoire. Revue trimestrielle", vol. 122-123, p. 128-30, 1967-4-9

Article de Robert Pfrimmer.

- [JNO1991] "Plaquette des 4 ème Journées Nationales de l'Orgue (1991)"

- [Caecilia] "Caecilia, Revue de musique liturgique du diocèse d'Alsace", éditions Union Sainte Cécile, vol. 1998-5

-

[RMuller] René Muller : "Anthologie des compositeurs de musique d'Alsace", éditions Fédération des Sociétés Catholiques de Chant et de Musique d'Alsace, 1970, p. 163

...sur l' "autre" Théodore Thurner, qui n'a pas été titulaire à Ste-Madeleine.

![]() Localisation :

Localisation :