Cette page est consacrée aux facteurs alsaciens, et ceux qui ont travaillé en Alsace. Elle est surtout destinée à servir de lien entre les pages décrivant les instruments.

Une communauté européenne

Une première constatation s'impose : l'incroyable diversité de styles, d'origines, de méthodes utilisées. L'histoire ici évoquée est d'abord celle d'un incessant brassage d'idées, de techniques et de comportements sociaux. Certains facteurs sont originaires d'Alsace (Martin Rinckenbach), d'autres s'y sont installés après avoir été formés ailleurs (Michel Stiehr). Certains ont fondé une dynastie et on laissé des dizaines d'instruments (Martin Wetzel) ; d'autres n'y ont posé qu'un orgue, mais qui, parfois, fit date (Steinmeyer ou Aristide Cavaillé-Coll). D'autres encore ne sont jamais venus, mais leur entreprise, elle, a porté leur art sur les tribunes (Grebüder Link). Et à travers la "fenêtre" régionale, ce n'est donc pas une histoire locale que l'on entrevoit, mais bien la manifestation d'une activité - au moins - européenne. Nous voici à une communauté plusieurs fois séculaire, prompte à partager les influences et à échanger le savoir : le facteur d'est pas isolé dans son atelier. A force d'apprentissages (parfois chez 2 ou 3 "maîtres"), de voyages d'études, mais aussi de collaborations, chaque œuvre reste liée à celles des autres. Le plus petit instrument de campagne peut être "relié" au reste de l'éco-système ; l'histoire de chaque facteur est inscrite dans un tout.

Pas nettes, les étiquettes

Mais il faut bien structurer le discours, au moins chronologiquement, ou, mieux, par style. Or, les étiquettes viennent a posteriori, et de la nécessité didactique de "cloisonner". Qu'est ce qu'un orgue "néo-classique" au juste ? De plus, les évoluons sont continues, et les exceptions aux "règles simples" sont légion. Souvent, quand un facteur contemple, d'en bas, une tribune vide, il a une idée. Et avoir une idée consiste à faire quelque chose d'inattendu.

Toutes précautions prises, on peut découper l'histoire de l'orgue alsacien en plusieurs "périodes" :

- - Pionniers et itinérants (1260-1700)

- - Le triomphe du Classique français (1701-1789)

- - Le printemps du Romantisme (1810-1860)

- - Du Romantisme à la belle époque (1860-1918)

- - Le Post-symphonisme (1918-1939)

- - Un court épisode Néo-classique (1940-1960)

- - L'époque Néo-baroque (1960-2000)

- - L'époque "contemporaine"

Avertissement

Les données ici rassemblées peuvent contenir des erreurs : on veillera donc - comme pour les autres pages - à n'en faire aucune utilisation pouvant prêter à conséquence. Concernant les entreprises encore en activité : les données ici rassemblées sont publiques et diffusées ailleurs. Elles ne constituent pas des informations personnelles. En cas d'erreur ou d'oubli, merci de bien vouloir me prévenir par e-mail (adresse en page d'accueil). Cette page ne prétend pas à l'exhaustivité : elle est là pour illustrer les autres. De nombreux facteurs ayant travaillé en Alsace ne sont pas représentés ici, et je me réserve le droit de supprimer toutes les entrées qui s'avéreraient trop compliquées à gérer. Si certaines facteurs en activité donnent beaucoup d'informations - qu'ils en soient remerciés -, d'autres ne contribuent absolument pas (parfois, malgré plusieurs demandes). Il ne faut donc pas s'étonner si certaines informations sont obsolètes.

Pionniers et itinérants (1260-1700)

Pionniers et itinérants (1260-1700)

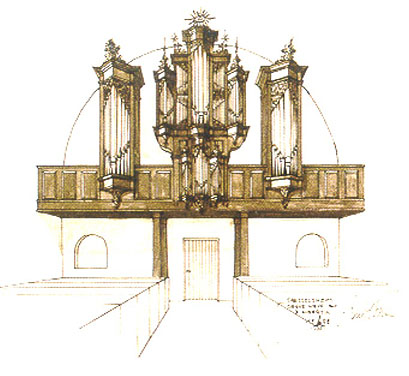

Le buffet de l'orgue de la cathédrale de Strasbourg

comprend des éléments (pendentif) de 1385.

Entre les instruments moyenâgeux dont on sait si peu de choses, les œuvres de la renaissance dont on découvre à peine le riche répertoire, la prodigieuse diversité du 17ème (souvent occultée), on a bien sûr à faire à un joyeux "fourre-tout", étalé sur 5 siècles. C'est l'orgue "pré-classique", qui a à peu près autant d'existence en tant que modèle qu'un Dahu blanc. Le périmètre d'activité des facteurs pouvait dépasser les frontières, mais avec un marché européen de quelques dizaines d'instruments, les facteurs de l'époque, comme les horlogers, allaient de ville en ville, et, parfois, s'établissaient.

Ginzelin von Frankfurt

Ginzelin von Frankfurt posa en 1292 à la cathédrale de

Strasbourg un orgue qui fut détruit dans un incendie en 1298. Comme un autre instrument fut construit au

couvent des Dominicains de cette même ville la même année (1292), on peut en déduire soit que Ginzelin était l'auteur les deux, soit qu'il avait déjà un concurrent... ce qui est peu probable. "Ginzelin" a pour forme latine "Guncelinus".

[Vogeleis:p55,56]

[Lobstein:p24]

Claus Carlen

Herrmann von Newwiler

Herrmann von Newwiler fournit le premier orgue alsacien hors Strasbourg : celui pour les

Franciscains de

Thann en 1345. D'après des annales publiées en 1864, l'instrument avait 9 "registres", et une Soubasse 16' à la pédale. Mais il doit falloir comprendre "9 jeux parlant en permanence", et la "Soubasse 16'" était probablement une interprétation.

[Vogeleis:p63]

Conrad von Rothenburg

On ne sait pas si Conrad von Rothenburg construisit des orgues neufs, mais il répara, en 1378, l'orgue que Claus Karlen avait placé à la cathédrale de

Strasbourg. En 1384, un incendie détruisit complètement l'instrument, qui fut reconstruit en 1385. On ne sait pas par qui (c'est donc peut-être Rothenburg, mais rien ne permet de l'affirmer). Le pendentif de l'orgue actuel provient de cet instrument.

[Vogeleis:p71-2]

Michael Gerlach et Peter Gereis

Michael Gerlach et Peter Gereis, respectivement de Leipzig et St-Pölten ont renouvelé l'orgue de la cathédrale de

Strasbourg. C'est peut-être le premier exemple d'association de deux facteurs, mais il est aussi possible que Gereis prit simplement la suite de Gerlach. Gereis resta organiste à la cathédrale pendant 46 ans.

[Vogeleis:p101,123]

[Lobstein:p24-5]

Friedrich Krebs

Friedrich Krebs semble avoir été un précurseur des sommiers à registres. Krebs est né à Schalkhausen (près de Ansbach, Allemagne), et était un organier très célèbre. On le voit travailler à Nuremberg en 1477 (hôpital), et en 1478 il pose un orgue de chœur à la cathédrale de

Strasbourg. Il construisait des pédales, commençant au La, et larges d'une octave. On connaît aussi de lui ses orgues neufs d'Amberg (1482) et de Coburg (1487). De 1489 à 1491, il renouvela le grand orgue de la cathédrale. Le buffet de cet instrument a été conservé : il abrite l'orgue actuel, avec son pendentif encore plus ancien (il date de l'orgue de 1385). Krebs mourut en 1493 à Strasbourg. Son orgue de

Haguenau,

St-Georges fut alors achevé par son neveu, Michael Dürr. De nombreux détails sont connus au sujet de cet instrument, son "devis" ayant été conservé, et un document, daté de 1491, conservé aux archives donne des indication pour bien évaluer un orgue à sa réception.

[Vogeleis:p122-3,130-3,136]

[Lobstein:p25]

Conrad Sittinger

Conrad Sittinger (Siltinger) fut l'auteur, en 1482 pour

Ensisheim, d'un orgue en nid d'hirondelle qui dura... jusqu'au 18ème siècle !

[Vogeleis:p127]

Matthias Kern

L'un des premiers facteurs établis à Strasbourg semble être Matthias Kern

(? - ~1507). Celui-ci s'était semble-t-il spécialisé dans l'entretien des instruments des autres (

Obernai), mais il reconstruisit l'orgue de la cathédrale de Bâle. Son travail y fut apprécié : le chapitre accorda une gratification à lui... et à toute sa famille.

[Vogeleis:p782]

Ruppert Eckstetter

Ruppert Eckstetter (?-1527), de Constance, posa un orgue à

Ribeauvillé vers 1500, et un autre (inachevé) à

Kaysersberg en 1525 (ce dernier instrument fut achevé par Meister Jorigen, aussi connu sous le nom de Jörg Sager).

[Vogeleis:p220]

Jacob Billung

En 1501, Jacob Billung posa un orgue de chœur à

Haguenau, St-Georges. Le buffet a été construit par le menuisier Hans von Bitsch.

[Vogeleis:p160]

Hans Süss

Hans Süss ,de Cologne, renouvela en 1511 la partie instrumentale de l'orgue de la cathédrale de

Strasbourg. Cet instrument fut réparé en 1542 par Hans Schentzer.

Hans Tügi

Hans Tügi, de Bâle, posa un orgue à

Colmar avant 1513. Cet instrument connut un destin peu commun : en 1576, le "Stadtrat" ordonna son démontage et sa confiscation.

[Vogeleis:p331]

Jacob Suneller

Un "non-itinérant" était établi en 1515 à

Obernai : l'année de son installation, Jacob Suneller construisit pour cette ville un orgue, alors même que Mathias Grunenwald peignait le retable d'Issenheim.

Hans Schentzer

Hans Schentzer (ou Johann), de Stuttgart, fut l'auteur d'un orgue à

Strasbourg, St-Thomas en 1515. En 1542, il répara l'orgue Hans Süss de la cathédrale.

[Vogeleis:p183]

Hans Dinckel

Hans von Masmünster

Meister Jorigen (Jörg Sager)

Meister Jorigen (Jörg Sager) vint de Bâle pour achever en 1527 l'orgue commencé à

Kaysersberg par Ruppert Eckstetter. Maître Jörg revint réparer l'instrument en 1648.

[Vogeleis:p220]

Caspar Reutter

Sigmund Peistle

A

Thann en 1561, voici Sigmund Peistle qui construit un orgue en nid d'hirondelle (dont il reste des traces sur place). Ce Peistle (Sigismund Fäustlin, ou encore Sigmundt Frinzle, ou autres combinaisons) venait de Fribourg, et était apothicaire de formation. Il répara en 1564 l'orgue de la cathédrale de Strasbourg : du côté Protestant, c'était en effet le retour en grâce de l'orgue.

[Vogeleis:p299,305]

[Lobstein:p25]

[PMSBERGANTZEL:p220]

Période d'activité en Alsace : 1560 à 1594.

Chrysostome Letzer

Sebasian Diether

Sebasian Diether vint de Stockau, s'installa à Strasbourg, et y acquit le droit de bourgeoisie.

Johann Peter Ruetsch

Johann Peter Ruetsch, de Bâle, travailla à

Obernai en 1583.

Anton Meutting

Hans Klein

Hans Werner Mudderer

Le facteur le plus marquant du début du 17ème siècle était sans doute Hans Werner Mudderer (Mutterer). Il fit des réparations aux orgues de la "cathédrale" de Fribourg (1594, 1596 et 1621), où il était donc déjà facteur d'orgues (guillemets car Fribourg n'est devenu un évêché qu'au 19 ème siècle). En Alsace, il construisit un orgue pour les

Dominicaines (Unterlinden) de

Colmar (1594). On connaît de lui un orgue à Breisach (1598 neuf, réparation en 1610), l'orgue de la cathédrale de Soleure (de 1598 à 1604), l'orgue de

Benfeld (1619). Il est possible que ce soit lui qui posa un orgue à

Ammerschwihr cette même année, et celui de

Lautenbach un peu avant. Mutterer s'établit à Breisach en 1622, à moins qu'il y prit tout simplement sa retraite. Il a peut-être aussi construit en 1616 l'orgue de

Mulhouse qui fut par la suite transféré à

Ferrette (on sait juste que le facteur venait de Fribourg).

[PMSBERGANTZEL:p221]

Période d'activité en Alsace : 1594 à 1621.

Anton Neuknecht

On retrouve Anton Neuknecht, originaire de Ravensburg, à la

cathédrale Notre-Dame en 1608, où il reconstruisit l'orgue Hans Süss en conservant le buffet. L'ouvrage lui valut un poème de Wolfgang Spangenberg à la gloire de l'orgue.

[Vogeleis:p444-5]

Hans Huodt

En 1592, Hans Huodt était menuisier, établi à Fribourg. En 1604, il construisit un orgue de chœur pour l'

abbaye de Marbach (deux tourelles plates de 6 tuyaux, une plate-face de 16 tuyaux, le tout disposant de volets). En 1608, il plaça un orgue de chœur de 8 registres à

Colmar (et reprit le précédent qui avait été confisqué, et gisait dans la poussière), et en 1609 un autre pour

Riquewihr. Il fit aussi une réparation à Colmar en 1619. Il travaillait aussi comme "expert", puisqu'on lui demanda d'évaluer l'orgue à deux claviers de Hans Klein, 1604, de Rouffach (1606). Il a peut-être aussi construit en 1616 l'orgue de

Mulhouse qui fut par la suite transféré à

Ferrette (au sait juste que le facteur venait de Fribourg). En 1619, il a peut-être été l'auteur du deuxième orgue d'

Ammerschwihr : c'est lui ou Hans Werner Mudderer.

[Vogeleis:p331]

[PMSBERGANTZEL:p220]

Période d'activité en Alsace : 1604 à 1619.

Dietrich Wagner

Dietrich Wagner (?-1635) était originaire de Francfort, et fut bourgeois de Strasbourg. Il construisit un orgue pour

Strasbourg, Ste-Aurélie en 1604, en fut l'organiste jusqu'en 1610, puis travailla à

Strasbourg, St-Pierre-le-Vieux en 1615 (mais peut-être surtout comme organiste). En 1617, on le retrouve construisant un orgue neuf à

Andlau. En 1634, il renouvelle orgue (Mudderer) de

Benfeld. C'est peut-être lui qui a formé Hans Jacob Baldner.

[MRAlsaceXVII:p45,92,94-6,132,251-2]

[Vogeleis:p405,479]

[PMSDBO1976:p57-8]

Israël Göllinger

Thomas Schott

En 1615, Thomas Schott, de Bremgarten, construisit un orgue pour l'abbaye de Lucelle. Il fut détruit par les Suédois en 1638. Mais il posa aussi en 1626 à

Rouffach un orgue que vit Jean-André Silbermann, dont la composition a été restituée par Christian Lutz, doté d'un positif de dos. C'est de cet instrument que proviennent les plus anciens tuyaux qu'on peut encore entendre actuellement en Alsace. L'étendue des claviers (41 notes), correspond à une octave courte (fait rapporté par Rabiny) et à l'absence à l'aigu du Sol#, Sib, Si et Do (confirmé par le devis de Dubois, 1758).

Hans Jacob Baldner

Johann Jacob Baldner (17/11/1606 - 03/02/1683) était originaire de Strasbourg, et bourgeois de cette ville. Il avait peut-être appris le métier avec Dietrich Wagner. Il manqua, pour des raisons qui restent mystérieuses, le marché de la cathédrale de Strasbourg (Matthias Tretzscher 1658-1660), mais fut très actif. A Strasbourg, il construisit des orgues pour l'

église protestante St-Pierre-le-Jeune en 1642,

St-Guillaume en 1643,

Ste-Aurélie en 1645. Il fit une réparation à

Obernai en 1655, travailla à

Strasbourg, St-Pierre-le-Vieux vers 1660, Haslach im Kinzigtal (D) en 1661,

Bouxwiller en 1668. Puis à nouveau à Strasbourg :

St-Nicolas en 1669,

St-Thomas en 1672, et construisit la même année un orgue neuf pour Ettenheim (D). Son dernier travail fut peut-être l'orgue de

Mutzig posé en 1680. Baldner (qui fournissait aussi des régales) fut l'auteur d'une œuvre considérable... pratiquement entièrement supprimée par les Silbermann au 18ème. C'est peut-être à cause de cela qu'il fut scrupuleusement discrédité à la fin du 20ème siècle, quand l'urgence d' "innocenter" les Silbermann de la destruction d'orgues plus anciens de qualité s'était fait sentir (sinon, on ne pouvait plus qualifier de "massacre" le remplacements d'éléments Silbermann par des jeux romantiques).

[MRAlsaceXVII:p46,95-7,135,159]

[Vogeleis:p505-6,509,528,542]

[Lobstein:p83]

[PMSAM81:p88-95]

Période d'activité en Alsace : ~1642 à ~1680.

Hans Jacob Aebi

Hans Jacob Aebi (31/05/1612 - vers 1688) est originaire de Metzerlen (Soleure, CH). En 1660, il construit probablement un orgue pour

St-Hippolyte, depuis Ensisheim, où il s'était installé avec son fils Christoph quelques mois plus tôt. En 1661, il en posa un autre à

Munster (en remplacement de celui d'Anton Meutting : l'Orgue en Alsace avait déjà un "marché de remplacement" !). A la même époque, il construisit un instrument pour

Erstein. Son orgue de

Lautenbach était sûrement un positif. La suite fut probablement la suivante :

Boersch,

Ribeauvillé,

Dambach-la-Ville,

Schoenenbourg,

Rosheim,

Ste-Croix-en-Plaine,

Herrlisheim-près-Colmar,

Guebwiller,

Marmoutier,

Cernay,

Turckheim (1671). Hans Jacob et son fils Christoph ont peut-être travaillé indépendamment en Alsace, puis sont retournés en Suisse vers 1674. Ils réalisèrent encore des travaux fameux, dont celui de la Collégiale de Sion, à Valère (ce n'était pas un orgue neuf), qu'on estime être le plus ancien orgue jouable au monde. On peut aussi citer le contrat de Christoph pour l'orgue d'Ernen (1679, 10 registres et Régale), ainsi que ses travaux à Münster (1685), Sitten (1686).

[PMSBERGANTZEL:p221]

[Erstein1978]

Christoph Aebi

Christoph Aebi (1642 - 29/08/1693) est le fils de Hans Jacob. C'est lui qui signe le traité pour un orgue neuf à

Westhoffen (1667), et on le trouve par la suite installé à Saverne. Après être retourné en Suisse avec son père, Christoph se maria avec Anna Maria Baumann (1675). Christoph revint peut-être en Alsace pour poser un orgue de chœur à

Sélestat en 1692.

[PMSBERGANTZEL:p221]

[Erstein1978]

Matthias Tretzscher

Matthias Tretzscher (Tröstler) (1626-1686), de Culmbach, posa deux orgues à la cathédrale de

Strasbourg de 1658 à 1660 (nef et chœur). Il avait donc évincé Hans Jacob Baldner, pourtant établi à Strasbourg... Il travaillait avec un apprenti nommé Tobias Dressel. Après cette intervention, l'orgue de la cathédrale avait 33 registres, 1090 tuyaux, et était un 32'.

[Vogeleis:p517-8]

[Lobstein:p25]

Antoine Geiger

Antoine Geiger (1764-1711), bénédictin de Faverney, construisit un orgue pour

Murbach en 1691.

[Vogeleis:p574]

le père Reutimann

On ne s'attend pas à trouver un orgue à

Biblisheim au 17ème siècle, mais il y en a eu un, construit par le père Reutimann en 1697.

le frère lai d'Ebersmunster

Il est possible qu'il s'appelait Joseph Bender, le frère lai d'Ebersmunster, célèbre pour être l'un des seuls facteurs à recevoir les éloges de Silbermann ! Il construisit un orgue pour

Sélestat (1698), un orgue de chœur pour

Strasbourg, St-Jean, un autre pour

Sélestat (1701). Et, bien évidemment, un instrument pour l'abbaye d'

Ebersmunster.

Il y eu d'autres facteurs : Johann Carl Spiess (1683-1691) fit des réparations, tout comme Johann Conrad Besthorn (1693-1702) réparation, F. Freundt (Rothenburg am Näckar), Johann Sebastian Führnstein, Sebastan Tüchsler (Badenweiler), Johann I Rieck (p45) facteur d'orgues et organiste à St-Thomas de 1639 à 1677. [MRAlsaceXVII:p45]

[Vogeleis:p518,552,595]

[Lobstein:p87]

Le 16ème et le 17ème siècle furent donc féconds et brillants. Bien loin du sombre tableau souvent dressé, montrant des instruments fragiles, bricolés par des "itinérants". Mais la facture d'orgues était déjà florissante avant l'arrivée d'André Silbermann, tout comme la pratique musicale, et, bien sûr, le répertoire. En 1700, l'Alsace avait déjà connu au moins 130 orgues (en se limitant à ceux dont on a gardé trace), et, évidemment, beaucoup avait depuis été détruits, ne serait-ce que pendant la guerre de Trente ans. Mais il y avait un "parc" d'une bonne centaine d'orgues installés. L'époque dite "baroque" apporta évidemment bon nombre de changements. En fait de "baroque", il s'agira ici d'esthétique classique française. Le premier changement était tout simple : jusqu'ici, les diapasons utilisés étaient relativement hauts. Mais la musique française aime les diapasons bas. Les orgues du 18ème furent en général construits plus graves que leurs prédécesseurs.

Le triomphe du Classique français (1701-1789)

Le triomphe du Classique français (1701-1789)

Strasbourg, St-Guillaume.

Le buffet date de 1728.

Cette époque a jusqu'ici fait l'objet de toutes les attentions. A force de recopies, le volume de données la concernant est complètement hypertrophié. Certains de ces facteurs ont plus fait l'objet d'hagiographies que d'études. Quelque soit le regard que l'on porte sur cette époque, une chose s'impose : l'effarante quantité de travail qu'il fallait fournir pour réaliser un orgue avec les matériaux et outils disponibles à l'époque.

L'orgue classique français est - au sens large - très "codifié" : les compositions sont rigoureuses, et c'est généralement la registration qui définit la pièce (Tierce en taille, Dialogue sur les grand-jeux...) Le répertoire est constitué de pièces écrites par de jeunes compositeurs, publiant leur "livre d'orgue" en début de carrière, puis profitant de leur position de musicien "royal". Ces recueils sont donc destinés à se faire accepter par le monde établi, et l'état d'esprit est donc très consensuel. Les pièces exposent des thèmes liturgiques, destinés à "commenter" et enrichir le rite. En conséquence, les orgues doivent être conçus en fonction de cet usage, et les registrations "classiques" doivent être magnifiées. Pour le facteur, cela représente beaucoup de contraintes, et, pour eux non plus, l'imagination n'était sûrement pas pas la qualité la plus appréciée.

Friedrich Ring

Il faut parler de Friedrich Ring (1666-1701) car, après la mot de Baldner (1683) et le départ (assez surprenant) des Aebi, il n'y avait plus de facteur établi à Strasbourg. Ring, de Berstett avait probablement une zone d'activité plus au nord. Il fut retenu pour construire l'orgue du

Temple Neuf à

Strasbourg, mais mourut le 14 mars 1701, avant de l'avoir achevé. André Silbermann travailla avec Ring (c'est son frère Gottfried qui en témoigne).

Claude Legros

On appela Claude Legros (1656-1721) pour qu'il achève l'orgue de

Strasbourg, Temple-Neuf commencé par Ring. Ce fut un événement considérable pour l'avenir de la facture d'orgues alsacienne : Legros avait été formé par Alexandre Thierry, et amena donc en Alsace le style classique français. Ce n'est évidemment pas une coïncidence si André Silbermann, à son arrivée, fut attiré par ce style, et décida de compléter sa formation à Paris, chez Thierry. Silbermann avait tenté de rejoindre Legros, mais sans succès. On ne connaît de Legros que trois "huit pieds", dont deux pour l'Alsace : le Temple-neuf et un 3-claviers (22 jeux) pour l'abbaye bénédictine de Munster (1706).

[IOLMO:Sc-Zp2545-7].

André Silbermann

On trouvera sur la page dédiée aux

Silbermann les œuvres d'André (1678-1734) et son fils Jean-André, qui restent les plus célèbres des facteurs alsaciens. André est le fondateur de la maison, avec son frère Gottfried (1683-1753), qui partit plus tard pour la Saxe.

Période d'activité en Alsace : 1699 à 1733.

André et Gottfried Silbermann

Gottried avait "tenu la boutique" à Strasbourg pendant qu'André achevait sa formation à Paris chez Thierry (1704-1706).

Période d'activité en Alsace : 1703 à 1707.

Jean-André Silbermann

Jean-André (1712-1783), le fils d'André, était non seulement facteurs d'orgues, mais aussi historien, illustrateur et collectionneur. Il marqua profondément l'esthétique des buffets avec sa fameuse tourelle centrale trilobée. Son style évolua quelque peu après son voyage d'étude en Saxe chez son oncle Gottfried (1741). C'est aussi lui qui nous légua les fameuses

Archives Silbermann, donnant de nombreux détails sur les autres facteurs alsaciens du 18ème. Enfin, surtout leurs défauts.

Période d'activité en Alsace : 1734 à 1783.

Waltrin

L'un des principaux concurrents d'André Silbermann était Joseph Waltrin (1679-1747), arrivé en Alsace en 1707 de Porrentruy. Il avait appris le métier de son père à Mirecourt. Totalement éclipsé par les Silbermann, Joseph transmit son affaire à ses fils Jean-Baptiste, (qui lui a succédé) et Humbert. Mais il forma surtout plusieurs autres facteurs marquants.

Période d'activité en Alsace : 1707 à ~1753.

Louis Dubois

Louis Dubois (1726-1766), natif de Cerniévilliers (près de Montfaucon, canton de Berne, Suisse) appartient à l' "école" formée par Joseph Waltrin. Il maîtrisait le trois-claviers, et se trouve être l'auteur du mieux conservé des grands "16 pieds" du 18 ème en alsace :

Wissembourg. La récente restauration de cet instrument a remis ce facteur en lumière. Dubois n'a pas eu une période d'activité très longue, et n'a pas eu de réel successeur, mais sa marque fut déterminante : il forma Martin Bergäntzel (initialement ébéniste), qui est quelque part le "père fondateur" de l'orgue haut-rhinois.

Période d'activité en Alsace : 1756 à 1766.

Jacque Besançon

Souvent rattaché à l' "école Waltrin" (car il avait appris le métier chez ce dernier et Louis Dubois),

Jacque Besançon (1735-1811) n'a pas eu de réel successeur, mais laissa une œuvre plutôt conséquente et personnelle. Ses orgues les plus marquants (en Alsace) sont certainement ceux de

Voegtlinshoffen et

Sierentz. Mais il y a aussi celui de St-Ursanne (CH).

Période d'activité en Alsace : 1757 à ~1784.

Bergäntzel

Installés à Ammerschwihr, les

Bergäntzel constituent les "pères fondateurs" du style d'orgue haut-rhinois, et leur héritage se perpétua jusque dans les années 1930. Pris dans la tourmente révolutionnaire, Martin (06/10/1722-07/07/1803) eut à faire beaucoup d'efforts pour que son entreprise puisse survivre ; son fils Joseph (17/12/1754-14/10/1819), ancien séminariste, dut en faire encore plus pour survivre tout court. Martin, originellement ébéniste, avait été incité à se convertir à la facture d'orgues par

Louis Dubois. Joseph voyagea (au moins autant par nécessité que par choix, car il faillit fuit les persécutions), en Suisse et en Autriche.

Période d'activité en Alsace : 1762 à 1818.

Weinbert Bussy

Weinbert Bussy (1745-1806), de Pfaffenheim, avait été formé par Louis Dubois. Il construisit trois orgues neufs et fit des réparations.

[PMSAEABUSSY:p165]

Nicolas Boulay

Toujours dans l' "école Waltrin", il faut citer Nicolas Boulay (?-1763). Né au Tholy dans les Vosges, il s'installa à Herrlisheim vers 1750. Il ne reste rien de lui (sûrement parce qu'il n'y avait pas grand chose à garder), hormis le grand-corps du joli buffet aujourd'hui à

Holtzheim.

Johann Georg Rohrer

Johann Georg Rohrer (1686-1765) fut un autre concurrent des Silbermann. Jean-André l'estimait bien bas ("Pfüscher"), mais il faut concéder qu'il était coutumier du fait. Initialement formé dans sa Bohême natale, il alla - comme André Silbermann - s'initier à Paris à la "facture française". Un temps associé à Waltrin, puis avec Hladky, Rohrer ne fit pas école. Il ne reste pas grand-chose de ses travaux, qui furent pourtant assez nombreux. Il plaça deux orgues à Rheinmünster-Schwarzach (D) (1731 et 1757), où on peut encore voir le buffet du second.

Son travail alsacien le plus emblématique est celui de

Monswiller.

Période d'activité en Alsace : 1712 à 1761.

Georg Hladky

C'est donc ici qu'il faut situer Georg Hladky (1733-1808), venu de Bohème comme Johann Georg Rohrer avec qui il s'était associé de 1758 à 1761. Après cela, Hladky s'installa à Baden-Baden (D) mais fit encore plusieurs travaux en Alsace (Haguenau, St Joseph (Soeurs grises), en 1780 et 1786, Sessenheim, 1793). On veut encore voir l'orgue qu'il construisit en 1786 (placé en 1792 à Waltersweier, D), et qui se trouve aujourd'hui à

Olwisheim. Il est très probable que Georges Hladky, établi à Baden plus tard, soit son fils. Celui-ci construisit en 1787 un orgue pour Minversheim (disparu depuis).

Johann Carl Baumann

Johann Carl Baumann (1714-1794), venu du Palatinat, a lui aussi participé à l'intéressant brassage culturel qui a fondé l'orgue alsacien dans les décennies qui suivirent. Il ne reste presque rien de ce facteur, mais l'orgue d'

Altenstadt a été reconstruit dans son style (le buffet avait été conservé).

Période d'activité en Alsace : 1753 à 1782.

Georg Friederich Merckel

Encore un concurrent strasbourgeois qui fut la risée de Jean-André Silbermann : l'ancien tonnelier Georg Friederich Merckel (1691-1766). Il semble avoir été plus motivé que doué. Il ne reste pas grand-chose de son œuvre. Pour en évoquer le souvenir, il faut se rendre à

Gottenhouse, où son orgue construit pour Romanswiller en 1747 a été reconstruit en son hommage.

Période d'activité en Alsace : ~1735 à ~1758.

Christian Langes

De Christian Langes (1729 - 1790) il ne reste que magnifique buffet de l'église protestante de

Riquewihr (1783). Il était probablement originaire du Tyrol. Si les buffets étaient bons, le contenu laissait peut-être à désirer, ses affaires finissant parfois en procès.

Rabiny

Il faut avouer que Joseph Rabiny (1732-1813) et les deux Grégoire du même nom (frère et fils de Joseph) laissent un peu perplexe. Il était de bon ton de qualifier Joseph d' "héritier de la tradition Riepp", et rappeler sa (seule) solide référence : la construction de l'orgue monumental de

Guebwiller. Mais de fait, l'intégralité de la réputation de ce facteur semble reposer sur cet instrument... dont il ne reste plus que le buffet. Les autres "traces archéologiques" font apparaître de sérieux doutes sur les capacités de ce facteur, dont l'image paraît bien surfaite. Mais, parce qu'il fut à l'origine l'installation en Alsace de

François Callinet, Pie Meyer-Siat a élevé Rabiny au rang des "grand noms" de l'orgue alsacien. Il semble surtout avoir été un itinérant. Il nous livre d'intéressants détails sur le monde de l'orgue au 18ème à l'occasion de... ses procès (contre Cernay en 1787 et Hirtzfelden en 1790). L'orgue de Guebwiller restera un mystère : Rabiny l'a-t-il réellement construit seul ? Si non, quel est le soutien qu'il a trouvé ? Une fois achevé, l'instrument était-il une réussite, ou plutôt un total "raté", bien masqué par une belle communication des commanditaires ?

[PMSAEABUSSY:p165]

Toussaint

Johann Peter Toussaint (1712-1777), de Weyer, travailla à Westhoffen à partir de 1739. Son fils Jean Nicolas (1744-1803) prit sa suite. Les Toussaint ont laissé les orgues de

Plobsheim et surtout le célèbre instrument de

Lautenbach, qu'ils construisirent ensemble.

Jean-Louis Perny

Perny, de Huningue, est l'auteur de remarquable buffet du temple St-Martin de Montbéliard.

Période d'activité en Alsace : 1745 à 1785.

Brosi

Peter Friedrich Brosi (aussi orthographié Prosi) (1700-1764) était compagnon d'André Silbermann de 1730 à 1734 (il travailla à Colmar St-Matthieu). Fort peu estimé (comme les autres) par Jean-André, il travailla ensuite pour Rohrer, avant de s'établir à son compte à Bâle. Son fils Johann Jacob (Hans Jacob) (1748-1816) construisit un orgue pour

Mulhouse,

Ste-Marie-Auxiliatrice (1788).

Franz Joseph Beyer

Franz Joseph Beyer (1687-1747) avait commencé comme ébéniste. Il était installé en 1720 à Ammerschwihr : il participa cette année-là à la réception de l'orgue Waltrin de Kaysersberg en compagnie de Michel Rauch (le fameux "complice" de Waltrin). Plus tard, il était installé à Turckheim. Il est cité par Jean-André Silbermann, qui le situe à "Dürckheim" (ce qui fut par la suite source de confusions).

Il a construit des orgues neufs pour les Augustins de

Colmar (1720), les Récollets de

Rouffach (1727, déménagé à

Lapoutroie) et les Augustins de

Ribeauvillé (1728). Il a aussi effectué des réparations à

Bergheim (1719) et aux Franciscains de

Thann (1719). Il effectua aussi une réparation à

Bergheim

(1719)

[Barth]

Période d'activité en Alsace : 1719 à 1728.

Pierre Delorme

Pierre Delorme (24/07/1666 - 11/05/1728) a travaillé vers 1715 à

Strasbourg (avec la collaboration d'André Silbermann) et bien-sûr à

Sarre-Union, où il acheva l'orgue du Bouquenom en 1717. Il en fut alors l'organiste. Il construisit deux autres instruments (un pour la chapelle des Jésuites du Bouquenom, puis un pour Sarralbe). Ces quatre opus semblent être les seuls de sa production, influencée par l'œuvre de Claude Legros. Pierre Delorme a été enterré sous la tribune portant son orgue du Bouquenom.

Augustin Hartung

Toujours à

Sarre-Union, mais cette fois à l'

église protestante de Neu-Sarrewerden, on trouve un travail d'Augustin Hartung, 1717. Ce facteur appartenait à une dynastie originaire de Bad Dürkehim (D, dans le Palatinat, à mi-chemin entre Mannheim et Kaiserslautern). Hartung est nommé, dans le contrat "Augustin Harton de Türckheim", mais il s'agit bien de Dürkheim, et non de la localité alsacienne. Jean-André Silbermann, dans ses archives, cite Michael Hartung (1708-1762) ; le membre de cette dynastie qui lui demanda du travail était probablement Augustin. Il existe plusieurs orgues Hartung en Allemagne. Celui de Kirchheim (D), 1750, a été reconstruit en 1993. A l'église protestante d'Edenkoben (D), il y a un orgue Hartung, 1754, plutôt bien préservé.

Sébastien Krämer

On présente traditionnellement Sébastien Krämer (17/09/1751 - 28/10/1830) comme un facteur dont la carrière a été fauchée par la Révolution. D'après Jean-André Silbermann, Krämer, vitrier de formation, était (lui aussi) allé Paris s'initier à la facture d'orgues. Il a construit au moins 8 instruments neufs pour l'Alsace. Deux de ses buffets, certes plutôt jolis, peuvent être vus à

Saverne et

Nordhouse. Mais pour ce qui est des parties instrumentales... les "affaires" de

Bischoffsheim et de

Wolxheim laissent quand même un sérieux doute sur les capacités de Krämer.

Période d'activité en Alsace : 1777 à 1792.

Joachim Henry

Joachim Henry (1737-1804) et son fils Joseph (1763-1841) ont fait quelques "travaux", surtout au cours de la Révolution, parfois qualifiés de "déménagements". En fait, il semble qu'ils aient surtout tenté de profiter du juteux recèle d'orgues volés par la

Révolution aux congrégations religieuses...

[PMSAEAHENRY:p168-81]

Période d'activité en Alsace : 1787 à 1803.

Nicolas Dupont

Nicolas Dupont, le Silbermann lorrain, n'a guère travaillé en Alsace qu'à

Neuwiller-lès-Saverne. Un instrument de 1778 qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre (pour un orgue doté d'une pédale de... 12 notes) Il a eu une histoire compliquée, et y a fort a parier qu'il n'a jamais été meilleur... qu'en 1895. Mais ne doutons pas qu'un jour, un instrument neuf doté de la composition "d'origine" sera logé dans ce magnifique buffet, et on appellera ça "restauration du Dupont". Notons qu'il y en a presque eu un second Dupont alsacien, puisqu'il construisit un orgue à

Phalsbourg en 1746, et cela semble bien avoir été son premier instrument neuf. Reste que Phalsbourg n'est pas en Alsace. C'est son frère Joseph que Jean-André Silbermann rencontra à Phalsbourg. Les frères ont travaillé ensemble, mais ont mené une carrière séparée après 1760. Notons que les deux ont un nom finissant par "T".

[IOLMO:Sc-Zp2532]

Nicolas Tollay

Nicolas Tollay est l'auteur du fameux orgue de

Wingersheim. Tollay était apparenté à Nicolas Dupont, qui lui apprit probablement le métier (l'orgue de Wingersheim possède des caractéristiques de la facture de Dupont). Tollay a travaillé un moment avec Johann Georg Geib (à Sarrebrück). Il prit par la suite le chemin de l'actuelle Roumanie, mais on ne sait rien de son œuvre là-bas.

Jodoc Von Esch

(Jean) Jodoc Von Esch (31/01/1692 - 1743) construisit deux orgues neufs pour l'Alsace, probablement depuis Nancy. C'est à

Bergheim qu'il posa l'un d'eux (celui de

Munster, était la rénovation d'un orgue Aebi ).

[AOBergheim:p86-8]

[IOLMM:p29]

Johann Friedrich Macrander

Johann Friedrich Macrander est né en 1661 à Garbenheim, et fut connu comme facteur d'orgues à Frankfurt am Main. Il mourut en 1741, mais on ne sait pas où. En Alsace, il travailla à

Murbach.

Simon Burckart

Simon Burckart, natif de Jettingen (D, Souabe, pas le Jettingen alsacien) a construit en 1720 un orgue pour

Mulhouse,

église réformée St-Etienne, dont le buffet se trouve aujourd'hui à

Battenheim. Il ne semble pas avoir construit d'autres instruments.

Période d'activité en Alsace : 1720 à 1720.

Casimir Kühlwein

Casimir Kühlwein fit des réparations, comme à

Bergheim (1749), et procéda à des déménagements d'orgues

Kertzfeld (1748),

Houssen (1755).

Période d'activité en Alsace : 1748 à 1755.

Moeller

Les Moeller ont tenu à Oberbronn une entreprise qui a passé la Révolution. Face aux "grands" de l'époque (et en particulier la maison Stiehr, puisque les Moeller n'ont travaillé que dans le Bas-Rhin), les Moeller n'ont jamais occupé une place prépondérante. Ils construisaient des orgues "de campagne", ou assuraient des réparations à des prix concurrentiels. La facture d'orgues ne semble pas avoir été leur seule ressource, car il étaient aussi (et peut-être même surtout) menuisiers. Le fondateur était Nicolas Martin (1734 - 12/04/1794), originaire de Langwiesen (Schwartzbourg, D), qui avait certainement été formé par Johann Carl Baumann. Les orgues restants sont l'œuvre de son fils Johan Jacob I (24/04/1772 - 07/04/1834) : il s'agit de

Berstheim et

Lampertsloch.

Période d'activité en Alsace : 1765 à 1845.

Ferdinand Stieffell

Si on se souvient de Ferdinand Stieffell (1737-1818), c'est surtout parce qu'il fut à l'origine de l'installation en Alsace de Michel Stiehr, son contremaître, qui sera le fondateur de la dynastie de facteurs établis à Seltz, et qui est un acteur déterminant de la marche vers le romantisme en Alsace. Stieffel était originaire de Rastatt (D), et auteur du trio d'orgues

Seebach /

Reichshoffen /

Lauterbourg, quit constituera plus tard "l'acte fondateur" de l'Orgue Bas-Rhinois du 19ème. Il y eut aussi

Kauffenheim et

Lauterbourg. Mais on ne connaît pas grand chose de la facture de Stieffell : les 3 orgues en question ont été maintes fois reconstruits.

Période d'activité en Alsace : 1768 à 1789.

Le printemps du Romantisme (1810-1860)

Le printemps du Romantisme (1810-1860)

Wasserbourg (Valentin Rinkenbach, 1834)

Après la Révolution, calamiteuse pour le parc, mais aussi pour les facteurs et la compétence, l'Orgue fit preuve d'une incroyable résilience, pour finalement vivre un renouveau incroyable. Les merveilles de l'époque "romantique" ont été rendues possibles grâce à des progrès techniques et sociaux. L'orgue devient souvent la seule source de musique offerte à certaines communautés, et le facteur devient l'équivalent, l'accordoir en main, de l'écrivain public. L'orgue romantique est un orgue "grand public".

Après la Révolution, en Alsace, l'orgue conquiert les campagnes, et s'ouvre à nouveau aux autres influences, en particulier germaniques. Il est vrai que l'orgue classique français ne pouvait pas résister indéfiniment aux Germains sur le "limen" ! On construisait des instruments de taille modeste, abordables, mais de très grande qualité (c'est au moins vrai pour les orgues qui parvinrent jusqu'à nous). Avec des techniques héritées de l'orgue classique, mais avec des idées neuves, des sonorités plus larges furent construits ces orgues dits "de transition". Transition vers l'orgue romantique bien sûr : un instrument plus dynamique (changeant d'intensité plus facilement), expressif, aux registrations plus variées

Sauer

Il faut commencer à aborder la période post-révolutionnaire par les Sauer. Conrad Sauer (1735-1802), l'ancien contremaître de Josias Silbermann, reprit l'atelier de Strasbourg, car les héritiers familiaux étaient partis ou reconvertis dans la facture de piano. Jean Conrad (1775-1828) prit la suite de son père (

Eckbolsheim), et il y eut même une troisième génération, en la personne de Théodore (1806-?) (

Waldhambach). Ce dernier quitta l'Alsace vers 1834 et mourut après 1863. Il ne sut probablement pas prendre le "virage" déterminant de la facture d'orgue vers le romantisme. Un orgue marquant des Sauer, construit par Jean Conrad et son fils ensemble, est celui d'

Ingwiller.

Période d'activité en Alsace : 1786 à 1834.

George Wegmann

L'entretien des orgues Silbermann échut, après le départ de Théodore Sauer, à George Wegmann (1805-?), son ancien contremaître. Sans avoir été un génie, il n'était probablement pas l'incapable décrit par Pie Meyer-Siat : la qualité de la facture relevée à

Fegersheim a permis de réhabiliter ce facteur, qui fut peut-être surtout malchanceux, ou trop ambitieux.

Période d'activité en Alsace : 1835 à 1852.

Wetzel

Martin

Wetzel (1794-1887) est également situé dans la "ligne de succession" (technique) des Silbermann : il avait travaillé chez Sauer (de 1818 à 1827), mais quitta la maison sûrement parce qu'il ne s'entendait pas avec Théodore. Il fut chargé, après le départ de Wegmann, de l'entretien des orgues Silbermann à Strasbourg. De leur entretien, mais aussi de pas mal d'opérations de transformation, d'ailleurs (mais à l'époque, on appelait cela "amélioration"). Martin fut le fondateur d'une dynastie de facteurs qui dura jusqu'au 20 ème siècle. Ses deux fils, que l'on désigne souvent par "les frères Wetzel", travaillèrent ensemble de 1864 à 1874 : Emile (1822-1910), qui travailla ensuite seul à Bergheim (de 1874 à sa mort), et Charles (1828-1902). Ce dernier s'associa par la suite avec son fils Edgar (1865-1945). Cette association dura de 1890 jusqu'en 1902. Il s'établirent à St Pierre en 1897. Après la mort de son père, Edgard retourna à Strasbourg où y effectua des travaux jusqu'en 1945. Martin Wetzel et ses fils sont en quelque sort les "Verschneider" alsaciens : spécialisés dans les petits instruments "de qualité pour les campagnes" (sans aucun caractère péjoratif, au contraire) il amenèrent l'art du "petit orgue" (1 clavier, généralement à fleur de tribune avec console latérale) à des sommets inégalés.

Période d'activité en Alsace : 1828 à 1945.

Stiehr

Michel

Stiehr (1750-1829) est le "pater familias". Les Stiehr, alliés aux Mockers (avec, en premier, Xavier Mockers (1780-1861) fondèrent plusieurs entreprises de facture d'orgues : celle de Michel et de ses fils Joseph, Ferdinand et Xavier, puis en 1860 Stiehr-Mockers, et la maison Stiehr Frères.

Période d'activité en Alsace : ~1769 à 1926.

Callinet

Dans le Haut-Rhin, ce sont les Callinet qui ont su bénéficier du marché de l'orgue "de campagne". Les Callinet de Rouffach, par rapport à la maison Bas-Rhinoise Stiehr, se distinguent sûrement par une plus grande maîtrise technique. On sait que les ateliers de Seltz hésitaient à ajouter un clavier, et que les trois manuels étaient leur limite (tout en était souvent très exigeants pour le dos et les épaules de leurs organistes...). Mais à Rouffach, le quatre-claviers n'était pas un problème. François (01/10/1754 - 21/05/1820) est officiellement le fondateur, mais on ne sait finalement pas grand-chose de sa facture. Et le peu qu'on en sait laisse parfois perplexe. Pour Pie Meyer-Siat, dont la thèse, consacrée aux Callinet a sorti cette maison de l'oubli (pour lui donner brusquement une notoriété exceptionnelle), la messe est dite : les Callinet sont des génies, Joseph (15/11/1795 - 13/07/1857, l'aîné de François) un saint. Point barre. Du coup, les "prédécesseurs", comme Joseph Rabiny et François Callinet étaient donc nécessairement aussi des génies. Sauf que de nombreux éléments "subsistants" ont un peu vite été attribués à ces "prédécesseurs". Des éléments (sommiers, tuyauteries) qui avaient évolué et avaient été maintes fois amendés. Reste que Joseph et son frère Claude-Ignace (12/06/1803 - 24/07/1874) sont les auteurs d'instruments absolument exceptionnels, dont l'authenticité n'est pas en doute, et qui prouvent que la maison de Rouffach était l'une des meilleurs de France à cette époque. Aristide Cavaillé-Coll, après avoir rencontré Joseph à

Lutter, avait bien cerné à la fois les spécificités du marché alsacien et la qualité de la production des Callinet. Il n'a jamais rencontré Claude-Ignace, quelque part le "fils prodigue". Mais il aurait probablement été enthousiasmé par ses idées sur la facture d'orgue. Et ses Flûtes. Claude-Ignace, moins conservateur que son frère, donc un peu moins "alsacien", a osé se libérer des chaînes hérités de la facture classique. Ce faisant, il s'est attiré l'ire de son frère, de ses clients... et, bien plus tard, de Meyer-Siat, qui lui reprocha son approche progressiste et ses irrespectueux coups de canif aux dogmes ! S'il faut à tout prix le "ranger" dans un style, Claude-Ignace Callinet, à bien des égards, n'est pas un pré-romantique. C'est un facteur romantique.

Période d'activité en Alsace : 1798 à ~1884.

Verschneider

L'orgue alsacien doit beaucoup aux

Verschneider. Etablis en Moselle, ils s'étaient spécialités dans la construction de petits instruments de grande qualité, abordables même pour les petites localités. Après 1837, ils se tournèrent vers une facture pré-romantique parisienne (issue de chez Abbey), qu'ils contribuèrent à diffuser en Alsace. Ils inspirèrent de nombreux facteurs alsaciens. On trouvera sur la page dédiée aux

Verschneider une liste de leurs travaux alsaciens.

Période d'activité en Alsace : 1822 à 1888.

Rinkenbach

A Ammerschwihr, la tradition Dubois / Bergäntzel était perpétuée par plusieurs facteurs liés par de forts liens familiaux. L'un d'eux se distingua assez rapidement : Valentin

Rinkenbach (14/02/1795-01/08/1862). On trouvera sur la page qui lui est consacrée l'histoire de ce "Verschneider" alsacien, celle de ses fils Valentin II (04/01/1831 - 15/05/1870) et Charles (29/10/1834 - 26/09/1869), ainsi que l'essor de la maison d'Ammerschwihr, qui allait passer d'un petit atelier local dans l'ombre des Callinet (au début du 19ème) à la talentueuse entreprise que l'on connaît dans le dernier quart du 19ème.

Période d'activité en Alsace : 1827 à 1867.

Geib

Johann Georg Geib était installé à Sarrebrück. Il est probablement l'auteur du magnifique buffet aujourd'hui à

Harskirchen. Son neveu Louis (1759-1827) travailla en Alsace au cours de l'immédiat après-révolution. Si son œuvre ne fut pas pérenne, il laissa une influence déterminante dans la définition du style de buffets Alsacien du 19ème. C'est à lui que l'on commanda en 1814 deux buffets pour y loger l'orgue Silbermann de Strasbourg,

St-Nicolas. Il n'est pas certain que le buffet "actuel" de ce malheureux instrument soit encore celui de Geib, mais, s'il l'était, cela ferait de Geib le précurseur des "buffets-caisse" (voir

Sermersheim), avec pratiquement 15 ans d'avance.

Période d'activité en Alsace : 1802 à 1826.

Antoine Herbuté

Antoine Herbuté (1797-1880), se lança dans la facture d'orgues vers 1829 depuis Marckolsheim, où il était aubergiste. Motivé mais pratiquement autodidacte (il a vraisemblablement été formé par Joseph Chaxel, dont il a peut être "repris" les ateliers) l'évocation de ses travaux s'accompagnent vite d'une liste de contentieux, voir de procès. Il fut complètement discrédité en Alsace en deux décennies, et émigra en Suisse vers 1851, où il forma Bernard Tschanun. Il forma aussi son fils Joseph (1827-?) qui travailla à

Durrenentzen en 1836. Herbuté bénéficia par la suite de l'intérêt que lui porta Pie Meyer-Siat : il écrivit son histoire, comme s'il avait été un "grand" de la facture d'orgues. Du coup, certains de ses instruments ont été rénovés avec beaucoup de moyens. Il n'est pas à exclure qu'ils n'ont peut-être jamais été meilleurs qu'aujourd'hui...

Période d'activité en Alsace : 1829 à ~1851.

François Ignace Hérisé

François Ignace François Ignace Hérisé (19/12/1805 - 15/03/1856) bénéficia du même phénomène qu'Antoine Herbuté. Ce curieux facteur autodidacte parvint, à force d'enthousiasme débordant, à convaincre quelques clients. Mais il y a loin entre la planche a dessiner et l'établi... C'est Valentin Rinkenbach qui dut terminer la plupart de ses orgues. A la fin du 20ème, le Rémy Mahler se prit de passion pour Hérisé, mit son talent au service de sa mémoire, et rénova de bien belle façon ses deux orgues survivants : à

Kruth et

Ungersheim.

Période d'activité en Alsace : 1838 à 1844.

Adam Blum

Originaire d'Alsace, Adam Blum était un "itinérant", auteur d'une dizaine de réparations en Alsace et dans les Vosges. Il ne semble pas avoir construit d'orgue neuf.

Période d'activité en Alsace : 1832 à 1868.

Franz

Les Franz ont œuvré dans le sud de l'Alsace et en Suisse. Cette famille de facteurs d'orgues, dont le patronyme s'écrit indifféremment "Franz" ou "Frantz" selon les sources, était originaire d'Irtièmont (Liesberg, CH). L'entreprise semble avoir été fondée par Joseph I (? - 24/07/1791 à Liesberg), celui qui fit affaire avec le couvent de Mariastein pour un instrument conséquent et plein de personnalité (on dit qu'il influença plus tard Valentin Rinkenbach). Jean I (29/08/1769 à Liesberg – 21/11/1830 à Wolschwiller) s'est installé à

Wolschwiller peu après 1810 pour adresser le marché sundgauvien. Jean Antoine (Anton) (~1792 - 27/04/1850 à Sondersdorf), fut d'abord instituteur à Sondersdorf (à l'origine un prétexte pour tenir l'orgue), mais vint rejoindre l'atelier Franz en 1838 (quand on s'aperçut, au bout de 10 ans, qu'avec un brevet "du 3 ème degré" seulement, il n'avait pas la qualification pour être instituteur). Il fit venir, et travailla essentiellement avec son frère Joseph II (~1788 - ?). Jean II (~1810 à Liesberg - ?), le fils de Jean I, s'installa plus tard à Cernay.

Chaxel

Blaise Chaxel (1765-1843), né à Fraize et établi en 1792 à Herbolzheim, forma trois de ses fils à la facture d'orgues. (François) Joseph (1797-1858) est né (et décédé) à Herbolzheim. Il s'établit à Benfeld entre 1821 et 1829, date à laquelle il retourna chez son père ; Antoine Herbuté aurait plus ou moins pris sa suite à Marckolsheim. Chaxel s'orthographie parfois "Schaxel". Bernd Sultzmann a inventorié environ 300 travaux menés par la dynastie Schaxel. En Alsace, il y eut au moins 4 orgues neufs, et 3 existent encore (

St-Pierre-Bois,

Bischwiller et surtout

Altenach).

Période d'activité en Alsace : 1792 à ~1829.

Jean Nicolas Jeanpierre

Jean Nicolas Jeanpierre (25/05/1811-01/10/1873) était le fils de Jean Baptiste Jeanpierre (~1785-?), horloger de formation, mais qui pratiquait aussi la facture d'orgues (on le vit travailler à

Dessenheim), comme probablement son frère (Jean Nicolas aussi) et leur grand-père : la tradition fait remonter la création de l'entreprise Jeanpierre à 1750. En 1866, Jean Nicolas construisit un orgue pour

Natzwiller

Jean Fickinger

De Jean Fickinger on ne connaît qu'un orgue neuf - qui n'a pas été conservé - à

Murbach.

Johann Fridolin Burger

Johann Fridolin Burger (1791-1874) a construit son premier orgue connu à Mariastein. Celui de

Kembs était le deuxième, et il n'en demandait vraiment pas cher. Mais cela traîna : l'instrument, qui devait être terminé pour juin 1838, n'était toujours pas commencé en 1840 : Burger voulait et attendait une avance... Il apprit le métier à ses trois fils.

Stanislas et Meinrad Burger

On a gardé trace de Joseph Stanislas et de Joseph Meindrad (1825-1903), qui tentèrent ensemble de s'installer à Paris. En 1852, ils étaient établis à Laufon (CH), et vinrent à

Muespach pour poser un orgue neuf de 28 registres. Ils revinrent s'installer dans le Sundgau vers 1865 : on les trouve travaillant ensemble à

Ligsdorf en 1866 et à

en 1870.

Stanislas Burger

Joseph Stanislas travailla à

Meyenheim en 1867, puis il acquit une très mauvaise réputation : en 1872, le curé de

Feldbach le traita de "Pfuscher".

Meinrad Burger

Du Romantisme à la Belle époque (1860-1918)

Du Romantisme à la Belle époque (1860-1918)

Barr, église protestante.

(Stiehr-Mockers, 1852)

En Alsace, le pré-romantisme dura... longtemps. Le marché était tellement actif, en raison de la demande d'orgues "de campagne" (parfois deux par localité) que les facteurs alsaciens (Stiehr, Joseph Callinet, les frères Wetzel), endormis sur leurs lauriers, ont continué jusqu'en 1880 à construire des orgues comme en 1830.

Nous faisons ici référence à une époque romantique "étendue", à dessein sans s'arrêter à la date de 1870. Cette dernière date est très présente dans la littérature : présentée comme un moment de rupture, elle est à l'origine de pas mal de confusions. On imagine qu'il s'agissait - pour des auteurs ayant connu la seconde Guerre mondiale - de séparer l'orgue "romantique allemand" de l'orgue romantique "alsacien" (hérité de l'époque dite de transition 1810-1850). Sauf que... beaucoup d'orgues construits après 1870 en Alsace sont directement inspirés de ceux de Cavaillé-Coll ou de Merklin. Heinrich Koulen "chef de file" de l'orgue allemand en alsace de 1872 à 1895, avait été formé par Merklin. En fait, ce qui semble avoir réellement changé en 1870, c'est les moyens financiers et humains mis à la disposition du monde de l'orgue alsacien - et de la musique en général. Avec un vrai répertoire, et des organistes de mieux en mieux formés et conseillés, des concessions telles que le clavier unique ou - pire - un pédalier à l'étendue trop limitée devenaient inacceptables.

Une importante contribution à l'esthétique romantique alsacienne vient, évidemment, des facteurs "historiques" locaux, généralement étiquetés de "transition", mais qui sont bel et bien "romantiques". La maison Stiehr-Mockers construisait, vers 1850, des orgues romantiques. Claude-Ignace Callinet n'avait pas en tête un orgue "de transition". Et le fait que Martin Rinckenbach, formé chez Cavaillé-Coll et Haas, reprenne la maison d'Ammerschwihr et commence ses activités vers 1870 n'est pas vraiment une conséquence de la transformation de l'Alsace en Reichsland. Pour de nombreuses raisons, la période s'ouvrant après 1870 fut extrêmement féconde, et constitue l'aboutissement d'une évolution lancée dès 1820.

Martin Rinckenbach

Martin

Martin Rinckenbach (1834 - 23/01/1917) a sûrement été le facteur d'orgues alsacien le plus talentueux, toutes époques confondues. On trouvera sur les pages consacrées à cette maison la liste des ouvrages. S'il n'est pas aujourd'hui le plus célèbre, c'est que le monde de l'Orgue était enfermé, dans la seconde moitié du 20ème siècle dans une pensée unique qui stipulait que tout orgue valable datait du 18ème (ou en reprenait les techniques). De plus, actif à partir des années 1870 et jusqu'en 1917, il ne pouvait être bien considéré par des auteurs cherchant délibérément à discréditer la période allemande (1870-1918).

Martin Rinckenbach a repris la maison d'Ammerschwihr que son oncle Valentin Rinkenbach ('k', pas 'ck') avait su faire prospérer. Il n'était pas destiné à devenir un "patron" : c'est la disparition prématurée des deux fils de Valentin qui a transféré les responsabilités sur sa personne. Bénéficiant du coup d'une certaine liberté, Martin Rinckenbach construisit des orgues romantiques "français". Tout le contraire d'un opportuniste qui aurait cherché à faire "du germanique" pour s'attirer les bonnes grâce des nouveaux décideurs. Ce fut fait avant tant de talent qu'il sut faire aimer ce style aux décideurs, qui, de fait, étaient loin d'être sectaires.

Ce qu'il y a de bien avec le partage et la diversité, c'est qu'elles produisent des bénéfices de chaque côté. Bientôt épaulé par son fils Joseph (22/05/1876 - 04/09/1949), Martin enrichit ses instruments du meilleurs de la facture germanique. Pas par "convenance" (fayottage), mais parce qu'il avait été convaincu. Jusqu'en 1917, maison d'Ammerschwihr construisit des orgues qui échappent aux étiquettes. Ce n'est ni une "synthèse" ni un mélange de genre, mais le produit naturel d'une évolution et d'échanges incessants : les instruments en totale harmonie avec leur "éco-système" : architectes, clergé, musiciens, public. Le rêve de Schweitzer avait déjà eu lieu : l'Orgue alsacien échappait, pour quelques décennies, à une logique commerciale.

Dès la fin du 1er conflit mondial, Joseph adopta des couleurs qu'on peut qualifier de "néo-classiques" après coup. Mais il y a aussi du "néo-romantique" là-dedans (batterie d'anches complète au récit expressif de Scherwiller) ! L'élan ne s'essouffla que dans les années 1930 : la musique d'église n'avait plus les moyens de la période allemande, et la "logique commerciale" avait pris le dessus. Restent 60 ans de magie (1870-1930), qui produisirent un patrimoine dont on n'a pas fini de découvrir la richesse.

Période d'activité en Alsace : 1869 à 1914.

Aristide Cavaillé-Coll

Aristide Cavaillé-Coll n'a construit qu'un orgue pour l'Alsace (

Mulhouse), mais ses successeurs, Charles Mutin en particulier, ont contribué de façon non négligeable. Dans les années 1860 à 1890, on aimait beaucoup les orgues "parisiens" ! on trouvera sur la page spécifique les orgues alsaciens de Cavaillerou et (surtout) de Charles Mutin.

Période d'activité en Alsace : 1860 à 1925.

Joseph Merklin

A l'articulation des styles romantiques et symphoniques,

Joseph Merklin (1819-1905), "facteur d'orgues a Paris et à Bruxelles" a construit 16 orgues pour l'Alsace. (Et deux autres ont été amenés par la suite.) On a souvent interprété le choix de Merklin, vers 1880, comme un "acte de patriotisme" de l'Alsace devenue allemande. Sauf que, à y regarder de près, les conseillers allemands étaient favorables à cette diversité : ce fut un acte d'ouverture culturelle, à coup sûr, mais sûrement pas un acte militant, et encore moins "protestataire". Un argument de poids dans ce sens : 8 Merklin alsaciens ont été fournis avant 1870 ! En effet, Joseph Merklin est né le 17/02/1819 à Oberhausen, dans le pays de Bade, en Allemagne. Il acquit la nationalité Française après la guerre de 1870. Il posa son dernier (et plus grad) instrument à

Obernai en 1882.

Période d'activité en Alsace : 1860 à 1882.

Eberhard Friedrich Walcker

Eberhard Friedrich Walcker est le personnage le plus marquant de l'histoire de la facture d'orgues en EUrope. Le Patron. Le Boss. La prestigieuse maison de Ludwigsburg posa 26 orgues (plus deux provisoires) en Alsace. 10 ont été détruits ou éliminés, 6 ont été gravement altérés par la mode "néo-baroque". Restent 10 instruments, autant de précieux témoins de la facture romantique ou symphonique allemande entre 1857 et 1913. Les "figures" de ce patrimoine sont les deux grands instruments de Strasbourg

Strasbourg et l'

Koenigshoffen, St-Paul, et deux orgues restaurés à

Saverne et à

Soultz-sous-Forêts. Sans oublier le petit bijou de

Breuschwickersheim.

Période d'activité en Alsace : 1857 à 1923 .

Berger

Les Berger ont pris la suite des

Callinet à Rouffach :

- François Antoine, de 1856 à 1883,

- Joseph Antoine, de 1883 à 1911,

- Alfred, de 1911 à 1940. On doit à ce dernier un orgue fort intéressant à

Winkel.

[PMSCALL:p49]

Ibach

L'Alsace n'a pas gardé d'orgue Ibach, firme allemande de Wuppertal (Barmen), connue pour ses Havanes (lire : orgues posés à la Havane) et autres instruments conçus pour l'exportation lointaine (comme l'Afrique du sud ou San Francisco). Apparemment, les seuls orgues Ibach d'Alsace ont été des instruments d'étude, commandés par des institutions : l'école normale de

Colmar (opus 163, 165 et 166) et celle de

Strasbourg (l'opus 152, et l'un des précédents y a probablement été emménagé). L'un des petits orgues (de Strasbourg ou de Colmar - il est difficile de les suivre avec précision - fut déménagé en 1882 à

Haguenau

("Knaben Besserungs und Erziehungsanstalt"), puis en 1925 à

Neudorf

St-Léon. Il fut agrandi à deux manuels par Roethinger à l'occasion du dernier déménagement, et il en reste une photo. Le tout fut - évidemment - impitoyablement éliminé en 1971, puisque ce n'était pas du "classique français". C'est ainsi que l'on perdit le seul et unique Ibach d'Alsace restant.

La liste Ibach cite aussi "Lampertheim" (1865), mais il s'agit du Lampertheim allemand, situé un peu au nord de Mannheim. La maison Ibach n'a plus construit d'orgue après 1890 environ (se concentrant sur la facture de pianos), et ses archives ont brûlé lors du bombardement de Wuppertal au cours de la seconde guerre mondiale.

Georg Friedrich Steinmeyer

Georg Friedrich Steinmeyer est un des facteurs majeurs qui ont contribué au romantisme allemand. La maison d'Oettingen construisit en 1876 le magnifique instrument offert par la Bavière à

Froeschwiller. Malheureusement, l'instrument fut gravement altéré en 1961. Comme beaucoup d'orgues "cadeaux", il ne fut donc pas conservé avec l'attention et le respect qu'il méritait. (La confrontation initiale avec des problèmes paraissant insolubles - rencontrée lors de tous les projets que l'on doit promouvoir et financer - est peut-être le ferment indispensable à une bonne tenue dans le temps ? (Voir à ce sujet

Andlau ou

Koenigshoffen)

Jacquot-Jeanpierre

En 1863, Nicolas Théodore Jacquot, lui aussi facteur d'orgues, devint le gendre de Jean Nicolas Jeanpierre. Il reprit plus tard l'entreprise, qui prit alors le nom de Jacquot-Jeanpierre.

L'époque symphonique

Mulhouse, St-Joseph.

(Martin Rinckenbach, 1887)

Les facteurs "historiques" ont soudain soumis à une rude concurrence venue de Paris ou - surtout - de l'Allemagne "de l'intérieur". Mais c'est surtout l'époque d'une prodigieuse divrsité : nouveaux venus (Heinrich Koulen, Franz Xaver Kriess) ou alsaciens motivés par le nouvel élan donné à la culture musicale locale (Martin Rinckenbach), tous vont rivaliser pour enfin doter l'Alsace d'orgues capables de jouer le nouveau répertoire.

Martin et Joseph Rinckenbach

Martin et Joseph, associés, on créé un nouveau style à partir de 1899. Précurseur du post-symphonisme, il tire avant tout parti des progrès technique de la facture d'orgues (transmissions, console) pour mettre l'orgue au service de l'organiste, et permettre à ce dernier de se consacrer entièrement à sa musique.

Heinrich Koulen

Heinrich Koulen (1845-1919) restera, malgré la campagne de discrédit menée par les historiens de la fin du 20ème siècle, un des facteurs les plus doués. Il quitta l'Alsace en 1895, après l'avoir dotée de nombreux instruments romantiques particulièrement novateurs, originaux et attachants. Il avait transmis son savoir, entre 1881 et 1889 à un facteur déterminant dans l'orgue alsacien : Edmond-Alexandre Roethinger (1866-1953). Au début, l'élève connut, comme le "maître", pas mal de déboires avec les transmissions pneumatiques. Mais en 1914 à Erstein, Roethinger, l'élève de Koulen, devint le porte-drapeau de la Réforme alsacienne de l'orgue. Pratiquement tous les facteurs d'orgues alsaciens du 20 ème siècle ont été formés chez Roethinger (Georges Schwenkedel, Ernest Muhleisen, Jean-Georges Koenig, Alfred Kern) ou par ceux qui y ont travaillé. Ils sont donc tous, quelque part, des héritiers de Koulen.

Période d'activité en Alsace : 1874 à 1897.

Franz Xaver Kriess

La maison fondée

Franz Xaver Kriess, installée à Molsheim, n'a pas toujours eu bonne presse. Pendant longtemps, on retint contre elle transformations d'orgues classiques. En oubliant que, dans ce cas, ce sont les commanditaires qu'il faut blâmer, non les facteurs, pour lesquels survivre, c'est obéir. La maison Kriess a plutôt mal fini, avec des critères de qualité fort discutables après les années 1940. La mort de Gessner (1919), "protecteur" de Kriess n'y est peut-être pas étrangère. La littérature ne s'est que fort peu intéressée cette maison. La liste des travaux Kriess, parue dans Caecilia 1924 et reprise dans l'ouvrage de Médard Barth cite 40 orgues neufs (de Strasbourg, Notre-Dame des Mineurs, 1886 à Niederbetschdorf) et 33 reconstructions. Mais certains des orgues construits à Molsheim apportent de bien belles surprises :

Flexbourg par exemple, ou une visite permet de considérer d'un autre oeil la maison de Molsheim, et de réhabiliter son fondateur Franz Xaver Kriess.

Période d'activité en Alsace : 1886 à 1986.

Gebrüder Link

Les facteurs "allemands" les plus prolifiques durant la période 1896-1916 furent les frères Link, de Giengen-an-der-Brenz. On recense 37 opus, dont 35 orgues neufs, la plupart d'une dixaine de jeux ou moins. Les survivants sont des petits bijoux, harmonisés de façon remarquable, et pleins de poésie. Malheureusement, leur style très affirmé n'était plus du tout à la mode dans les années 1970-2000, et, en ce temps là, on n'avait aucun scrupule à détruite ou altérer ce qui n'était plus à la mode. Ces instruments furent la plupart victimes de "baroquisations" d'autant plus regrettables qu'elles leur ont fait perdre l'accès à leur répertoire de prédilection, et que le résultat n'est toujours pas l'idéal pour jouer Couperin... Il faut souhaiter qu'ils bénéficient un jour d'une campagne cohérente de restaurations. On ne trouvera sur la page spécifique les opus alsaciens des

Gebrüder Link.

Période d'activité en Alsace : 1896 à 1916.

Dalstein-Haerpfer

La maison

Dalstein-Haerpfer de Boulay a beaucoup travillé en Alsace, grâce au soutien d'Albert Schweitzer, mais surtout grâce à la qualité de ses réalisations.

Période d'activité en Alsace : 1886 à 1939.

Weigle

L'oeuvre laissée par la maison Weigle a aussi été victime de l'implacable vague "néo-baroque". Sur les 6 opus posés par Weigle, 2 ou 3 ont survécu (fortement modifiés), et le chef d'oeuvre de

Strasbourg ne retrouvera pas de si tôt sa voix de Stentor : on a cru comprendre que là-bas, le 12/01/2014, on est reparti pour quelques années de purgatoire électronique...

Période d'activité en Alsace : 1886 à 1900.

Voit

Les instruments fort attachants de

Steige,

Montreux-Vieux ou

Morsbronn-les-Bains ont été posés par la maison

Voit. Il y eut 6 orgue en tout (5 neufs ; celui de l'église protestante de Metzeral a été détruit en 1915, celui de Breitenbach a été remplacé en 1970, tout comme celui de Lièpvre dont il ne reste rien), dont certains pas mal conservés.

Période d'activité en Alsace : 1872 à 1899.

Aloïse Lorentz

Aloïse Lorentz (1858-1910) était établi à Souffelweyersheim (où il construisit une chapelle). Il fit surtout des réparations, et un orgue (presque) neuf en 1905 : l'instrument du collège Foch à

Haguenau. C'était surtout un grand horloger : il a réalisé une réplique de l'horloge astronomique de Strasbourg, qui se trouve toujours au musée du Vatican.

Période d'activité en Alsace : 1895 à 1908.

Friedrich Goll

L'influence suisse sur la facture alsacienne est incontestable. (Les Franz, mais aussi

Martin Rinckenbach.) La maison Goll, de Lucerne, a réalisé le superbe instrument de

Hundsbach. Et, en 1907, l'église

St-Fridolin de

Mulhouse acquit l'orgue de Friedrich Goll, 1892, venant de Delle (90). Cet instrument a été reconstruit en 1960.

Le Post-symphonisme (1918-1939)

Le Post-symphonisme (1918-1939)

Mutzig (Georges Schwenkedel, 1931).

En raison de l'influence particulière d'Emile Rupp et d'Albert Schweitzer, qui ont ouvré dès la fin du 19ème pour définir des instrument plus polyvalents et adpatés à la polyphonie "contrapunctique", ce premier tiers du 20ème siècle a été, en Alsace, très spécifique et a produit des orgues originaux et de très grande valeur. Les (f)acteurs sont Joseph Rinckenbach, Georges Schwenkedel, Edmond-Alexandre Roethinger.

Si, depuis Ammerschwihr, Joseph Rinckenbach reste le maître absolu de l'esthétique post-symphonique en Alsace (grace à la qualité de ses instruments), c'est Edmond-Alexandre Rothinger, l' "héritier" de Heinrich Koulen qui fut le facteur marquant de la première moitié du 20ème, au moins commercialement. Installé à Schiltigheim puis Strasbourg, saura s'imposer, dans les traces des Dalstein-Haerpfer, pour donner corps à la Réforme alsacienne de l'Orgue.

Pourquoi le "néo-classique" fut-il si spécifique en Alsace ? Certainement en raison de la Réforme alsacienne de l'Orgue qui le préséda. Cela commença par vouloir faire évoluer l'orgue romantique afin qu'il soit plus à l'aise dans la polyphonie. Il s'agissait d'adapter les compositions et d'équilibrer les tessitures. En redécouvrant l'authenticité d'orgues du 18ème quasiment intacts, Schweitzer remarqua qu'un monde était à redécouvrir. Reste que c'est l'exécution de Bach qui était le modèle, et que les instruments d'André Silbermann qui servirent "d'accroche", de pur style classique français (même s'ils étaient dotés d'une pédale plus fournie et plus adaptée), n'étaient pas non plus l'idéal pour Bach...) Mais Schweitzer réalisa l'ampleur du mouvement à apporter, qui dépassait de loin quelques aménagements de compositions. Quant à Rupp, son "retour aux sources", il ne visait pas Thierry mais plutôt Cavaillé-Coll... En cela, l'esprit "néo-classique" commença à s'affirmer dès les premières années eu 20ème siècle, fort sutilement. Il "suivit les règles" seulement dans les années 1950, avec Max Roethinger.

Joseph Rinckenbach

Joseph Rinckenbach, le fils de Martin, est le facteur le plus représentatif du post-symphonisme alsacien. Vu que c'est un peu lui qui l'a inventé. Il continua de réaliser des instruments d'exception jusqu'en 1930 a, en tant qu'artiste, et sans accorder beaucoup d'attention aux contraintes économiques. Après deux faillites, il cessa peu a peu ses activités, mais laisse un patrimoine extraordinaire.

Période d'activité en Alsace : 1917 à 1931.

Edmond-Alexandre Roethinger

Fondée dès 1893 suite au départ d'Heinrich Koulen, la maison Roethinger connut son essor, en construisant de remarquables instrument post-symphoniques. Les débuts furent difficiles :

Edmond-Alexandre Roethinger (1866-1953) connut des déboires avec ses transmissions et n'avait pas encore tous les appuis nécessaires. Mais rapidement, il devint le porte-drapeau de la réforme alsacienne de l'Orgue. A

Erstein, Roethinger "doubla" Dalstein-Haerpfer. Les années 20 et 30 représentèrent l'apogée. Tant que le "paterfamilias" était là (il pris sa retraite en 1943), la maison strasbourgeoise pouvait rester fidèle à un style "néo-classique" tout particulier. Après la mort de son fondateur, l'entrerpise ne sut pas (ou ne voulut toujours pas) prendre le "virage" du néo-baroque, et resta dans un néo-classique, cette fois de convention. Les facteurs "en vue" furent rapidement des "anciens" de chez Roethinger. La vieille maison connut un long déclin, et, même si elle produisit encore quelques instruments remarquables (

Schiltigheim), elle finit par s'éteindre en 1969.

Période d'activité en Alsace : 1893 à 1969.

Zann

Jean? Zann était installé à Bischeim. En 1925, son entreprise devint une fabrique de pianos (Archives commerciales de la France, 28/01/1925, p. 223)

Georges Schwenkedel

(Jean-)

Georges Schwenkedel (17/09/1885 - 03/03/1958) restera une des "figures" de l'Orgue alsacien. Né à Laichingen (D, entre Stuttgart et Ulm), formé chez Weigle, Klais (Bonn), Walcker (Ludwigsburg) et Goll (Luzern), il est entré chez Roethinger en 1921 : il y resta seulement 3 ans. Après un court passage chez Zann à Bischheim (1924), il fonda son entreprise en 1924 à Koenigshoffen (1 chemin du Cuivre). Il portait, paraît-il, une blouse blanche en accordant les orgues. Même s'il a effectivement chez Roethinger (ce qui ne fait pas mentir l'affirmation constatan que tous les facteurs alsaciens du 20ème sont issus de l' "école" Roethinger), sa formation initiale était déjà affirmée, et il resta le plus "indépendant" des facteurs de l'époque. De 1924 à 1939, Georges Schwenkedel construisit plus de 70 orgues très personnels, bien loin des canons du néo-classique. Ses instruments ont logtemps été occultés par ceux de son fils (plus néo-baroques, donc mieux considérés à la fin du 20ème), et bon nombre sont aujourd'hui en fort mauvais état, voire injouables (

Aubure,

Rimbach-près-Guebwiller,

Strasbourg, couvent de Marie-Réparatrice).

Période d'activité en Alsace : 1924 à 1957.

Henri Vondrasek

Le phénomène "néo-classique" fut à la fois spécifique, précoce et tardif en Alsace. En fait, on peut dire qu'il a à peine existé... Henri Vondrasek construisit des orgues réellement néo-classiques. Et il fut le pionnier du retour à la traction mécanique. (Voir

Graufthal.) Vondrasek fut à l'origine de l'installation de la maison Koenig à Sarre-Union.

Moessmer

Les frères Moessmer étaient installés à Sélestat en 1880, et on ne leur connait qu'un orgue neuf, aujourd'hui à

Sélestat, Ste-Foy, construit essentiellement avec des éléments achetés chez Rinckenbach. Matthaeus Moessmer partit pour Versailles en 1883. Son frère Augustin travailla alors pour la maison Rinckenbach à Ammerschwihr.

Période d'activité en Alsace : 1872 à ~1883.

Jacob Zimmermann

L'Alsace doit à Jacob Zimmermann (1860-1939), de Bâle, quelques très beaux orgues, et sûrement un peu de l'influence suisse qui a contribué à enrichir l'orgue alsacien au début du 20ème. En 1894, il y eut le bel instrument de

Jettingen, suivi (vers 1898) de celui de

Michelbach-le-Haut. En 1901, il y eut un petit orgue our les Bénédictines d'

Ottmarsheim : cet orgue se trouve aujourd'hui à

Dolleren, où on lui supprima sa console pour placer un "orgue" électronique... Egalement de 1901 date l'orgue de

Franken. En 1903, Zimmermann dota

Attenschwiller d'un nouvel orgue, logé dans un buffet plus ancien ; il fut malheureusement totalement perdu entre 1972 et 1975, quand Christian Guerrier y construisit un néo-baroque en "récupérant" les tuyaux Zimmermann.

Georg Stahlhuth

Il n'y a qu'un Stahlhuth en Alsace, celui d'

Ottmarsheim (1912, installé en 1930).

Adrian Spamann

Le Mosellan Adrian Spamann a construit une demi-douzaine d'orgues en Alsace, le premier étant celui de

Hirschland, sur la page duquel on pourra trouver plus de détails.

les frères Mürkens

Même s'il ne reste rien d'eux, on peut se souvenir que les frères Mürkens ont été victime d'une "sale affaire" en 1929. Joseph Mürkens, s'était établit avec son frère Guillaume à Montigny-lès-Metz dans les années 1925. Bien qu'innocentés par la Justice (car dotés d'un alibi solide), les frères Mürkens furent victimes des mauvaises langues : essentiellement germanophones et installés depuis 4 ans seulement, on leur refusa ensuite toute affaire. Ils firent faillite et disparurent en 1930. Ils avaient probablement été formés par Klais à Bonn (D). Leur Opus 8, à

Siewiller, fut le seul alsacien (1928).

François Didier

François Didier (10/03/1894 - 05/06/1939) hérita de son père, après la guerre de 1914-1918, d'une entreprise assez mal en point. Il s'associa avec Joseph Voegtle, qui lui fit faux-bond en se mettant à son compte. Didier s'installa alors à Nancy, mais dut cesser son activité trois ans plus tard, en Décembre 1930. Son fonds fut repris par la maison Jacquot. Il prit sa retraite à Metz, où il mourut en Juin 1939. En Alsace, il construisit un orgue pour

Thierenbach (qui fut par la suite deux fois reconstruit).

Un court épisode Néo-classique (1940-1960)

Un court épisode Néo-classique (1940-1960)

Rossfeld (Max Roethinger, 1952)

Avec un post-symphonisme aussi prolifique, le néo-classique alsacien n'est finalement pas très étendu. C'est surtout la maison Roethinger qui a construit beaucoup d'instruments que l'on peut qualifier de "néo-classiques". C'est aussi une époque où très peu de facteurs non-alsaciens avaient accès au marché d'entre Vosges et Rhin.

Max Roethinger

C'est sûrement Max et André Roethinger qui sont les facteurs les plus représentatifs du néo-classique alsacien, avec des instrument emblématiques comme le

Sacré-Coeur de

Mulhouse.

Jean Lapresté

Jean Lapresté (né le 05/04/1889 à Versailles) fut le successeur de Joseph Rinckenbach en Alsace. Lapresté a travaillé chez Cavaillé-Coll de 1910 à sa mobilisation en 1914. Il y retourna à 1921, jusqu'en 1930, quand il racheta la prestigieuse maison d'Ammerschwihr, malheureusement victime de finances calamiteuses. (Notons que c'est aussi en 1930 que Pleyel a repris la maison Cavaillé-Coll.) En 1940, à la démobilisation, Lapresté fut expulsé d'Alsace. Quand aux ateliers d'Ammerschwihr, ils furent totalement anéantis en décembre 1945 lors de la bataille dite de la "poche de Colmar". Il fut par la suite expert, et présida le Groupement national professionnel des facteurs d'orgues. Il ne disposa donc que de 18 ans pour perpétuer la tradition Rinckenbach, dans un contexte plutôt tourné vers le néo-classique. Dans son CV, il déclare avoir

"construit personnellement dans sa manufacture d'Alsace, 16 instruments ont un de 48 jeux, un de 43 jeux, un de 44 jeux et un de 50 jeux". En Alsace, il nous reste de Laresté la superbe console de

Cernay et une bonne part du joli petit orgue de l'hôpital Pasteur de

Colmar.

[CVLapreste]

Adolphe Blanarsch

Adolphe Blanarsch (1888-1953) était d'origine autrichienne : il est né à Bladowitz (Tchèquie). Il s'installa en Moselle, où il rejoignit Franz Staudt à Puttelange vers 1903. Il y était spécialiste des transmissions, et y fit son chemin, puisqu'il devint contremaître en 1913, année de son mariage avec Marie Berg. Naturalisé Français en 1919, Blanarsch fut attiré par l'Alsace. Il travailla d'abord pour Edmond-Alexandre Roethinger, puis s'installa à son compte à Bischheim en 1924. Blanarsch, grâce à ses affinités Mosellanes, travailla beaucoup en Lorraine (une quinzaine de travaux importants).

En 1930, il déménagea son atelier à Neudorf (au numéro 30 de la rue de la Grossau), et reconstruisit l'orgue de

Beinheim. En 1931, aidé de son ancien patron Franz Staudt, il pneumatisa l'orgue Stiehr, 1791, de

Herrlisheim près de Bischwiller (il n'en reste rien : l'orgue a été détruit en Janvier 1945). La même année, il transforma l'orgue Roethinger de

Gumbrechtshoffen, St-Barthélémy. Il reconstruisit le malheureux orgue Stiehr, 1827, de

Truchtersheim (1932), qui ne s'en remit pas (il fut remplacé en 1966.) En 1933, ce fut la reconstruction de l'orgue de

Ribeauvillé, qui fut probablement son travail le plus marquant en Alsace. En 1936, Blanarsch construisit un orgue neuf à l'église catholique de

Gries. Cet instrument a été altéré en 1976, et finalement remplacé en 1987. En 1937, Blanarsch démonta l'orgue Stiehr de

Mertzwiller pour le mettre à l'abri ; mais ce ne fut pas une réussite, puisque la majeure partie de ses éléments ont été dispersés. Son travail à

Marienthal ne permit pas d'arranger la malheureuse transformation effectuée par Roethinger sur l'orgue Stiehr de 1872.

L'atelier déménagea à nouveau en 1937, cette fois pour à Illkirch. Puis il y eut un orgue neuf à

Ohnheim (1938), et il reconstruisit la même année l'orgue de

Gundershoffen En 1939, Blanarsch entreprit la reconstruction de l'orgue de

Kuttolsheim. Mais le travail fut achevé par Frédéric Haerpfer.