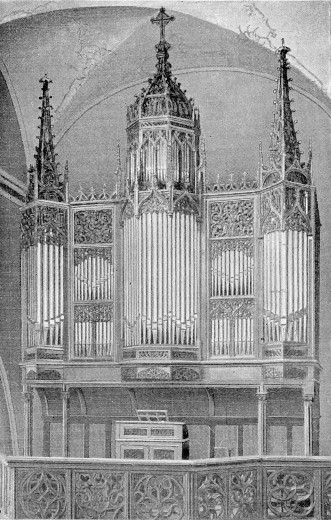

Zillisheim, l'orgue Rinckenbach dans son buffet Klem

Zillisheim, l'orgue Rinckenbach dans son buffet Klem, avec ses tuyaux de façade authentiques.

Toutes les photos de la page sont de Roland Lopes, 23/05/2006.

Il s'agit de l'opus 95 de Martin et Joseph Rinckenbach, qui date de 1906. Malheureusement, cet orgue d'exception a été "baroquisé" en 1955, mais il occupe toujours une place à part dans l'histoire et l'évolution de l'orgue alsacien, sûrement en raison de sa destination spécifique.

Le "Petit Séminaire" de Zillisheim a été fondé le 26/10/1869 pour remplacer celui de Lachapelle-sous-Rougemont, qui était devenu difficile d'accès. Le fait nous rappelle qu'au 19ème, les voies ferrées étaient devenues très structurantes pour toutes les institutions. Zillisheim était un site "à la campagne", mais tout près de la gare d'une grande ville. La conception des bâtiments est due au curé Sébastien Meyer, qui agissait en maître d’œuvre, et à l'architecte Jean-Baptiste Schacre.

La superbe chapelle est de style néo-roman. L'évêché était d'ailleurs clairement contre : une certaine forme de "minimalisme" sévissait déjà en 1870 ! Mais le curé Sébastien Meyer tint bon ; il fit poursuivre les travaux selon les plans originaux. La chapelle a été achevée en 1871, un peu après son décès. Son projet fut rapidement couronné de succès, et Zillisheim devint un centre spirituel et éducatif incontournable en Alsace. Aujourd'hui, cet ensemble est occupé par le collège épiscopal de Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception.

Historique

Un premier orgue a été installé vers 1870 dans l'église neuve (1869). L'instrument, datant des années 1860, venait du petit-séminaire de Lachapelle-sous-Rougemont. [IHOA] [Barth]

Certes doté d'un seul manuel, il avait une belle composition, de taille limitée mais au moins sans jeu saugrenu :

De 1874 à 1880, le collège de Zillisheim a été fermé par les autorités. On avait donc plus besoin d'orgue durant cette période. Ensuite, entre 10 et 20 sœurs de la congrégation du Très-Saint-Sauveur officiaient à Zillisheim, ce qui donne une idée de la liturgie pratiquée dans la chapelle.

Historique

Un orgue à l'apogée du style symphonique

L'opus 95 de Martin et Joseph Rinckenbach a été construit en 1906, et logé dans un superbe buffet éclectique de Théophile Klem. [IHOA]

En 1917, les tuyaux de façade ont été déposés, mais pas pour être réquisitionnés (ils étaient en zinc dès l'origine, et ce métal n'intéressait pas les autorités) : c'était juste pour les préserver en cas de bombardement de l'église. Ils reprirent leur place vers 1919, si bien que la magnifique façade de cet orgue est authentique ! [SBraillon]

Il y aurait eu de "petites transformations" entre 1924 et 1929.

L'orgue a été entretenu en 1945 par Ernest Muhleisen. [IHOA]

Voici la composition notée en 1953 par la maison Schwenkedel :

L'esthétique, spécifique, est à la fois issue du post-romantisme français (Quintaton, Voix céleste, Flûte harmonique) et du Spätromantik (Doppelflöte, Gemshorn). Mais elle hérite surtout d'une tradition purement alsacienne. Musicalement, cet instrument de 1906 appartient à la fois aux mondes de Reger et de Widor. Et déjà à celui de Louis Vierne : en 1906, ses deux premières symphonies étaient déjà écrites. Les Vingt-quatre Pièces en style libre devaient être en gestation. 1906, malheureusement, est aussi pour Louis Vierne l'année de l'accident qui faillit lui coûter une jambe.

Cette extraordinaire composition, fort probablement d'origine - à part peut-être 2 jeux - mérite quelques commentaires :

- Sept fonds de 8' au grand-orgue ! Dont un Quintaton et une Flûte double. (Les Vosges et la Forêt-noire.) C'est là la quintessence de ce style : tous ces somptueux 8' sont différents, et s'allient dans un chœur qui donne tout son sens à l'expression "orgue symphonique". On peut comparer à l'orgue de St-Hippolyte, qui procède de la même logique, mais sur 3 manuels.

- Pas d'anche au grand-orgue, ni même à la pédale. C'est au récit de porter à la fois la Trompette et le Basson-Hautbois. Ceci, peut-être, parce qu'il s'agissait de l'orgue d'un collège épiscopal, peu destiné aux interprétations théâtrales et aux tuttis telluriques. Ici, les harmoniques s'expriment tout en finesse, par des mélanges de jeux. Cet instrument n'est pas là pour frimer ou pour épater la galerie, mais pour élaborer des registrations subtiles au service de la liturgie et de la quête du sacré.

- La pédale est fondée sur une Gambe 16', et dispose d'un Violoncelle 8'. C'est un orgue alsacien. L'instrument dispose d'ailleurs de tous les "marqueurs" du style post-romantique alsacien, à l'exception du Cornet de grand-orgue. Ces Gambes de Rinckenbach sont de vraies petits anches, et permettent de sa passer d'une anche 16' à la pédale, qui serait - à nouveau - vraiment trop "explicite".

- Le récit porte - on l'a vu - les deux seules anches de la composition, qui sont donc toutes expressives. Il y a trois fonds de 8', plus la Voix céleste. Et pas de Principal. En fait, les seuls principaux de l'orgue sont la Montre 8' du grand-orgue et sa "Mixture de couronnement", laquelle n'intervient que quand le reste est déjà sorti.

- De plus, cette composition, on ne peut pas la deviner ! Même en connaissant le nombre de jeux à chaque clavier et la démarche adoptée à Ammerschwihr pour élaborer les plans sonores, il y a toujours un "facteur surprise". Ici, il est très marqué, et c'est probablement dû au fait qu'il ne s'agit pas d'un orgue de paroisse. Ni de concert. C'est réellement un instrument unique : l'apogée d'un romantisme tardif, abouti, visant moins les effusions que la quête de la spiritualité.

La catastrophe de 1955

Hélas, en 1955, au début de la "période noire" de la facture d'orgues, Curt Schwenkedel se livra a une des plus radicales "baroquisations", qui ont été commises à l'époque. [IHOA]

Rappelons que Georges Schwenkedel, le fondateur de la maison, a pris sa retraite la même année. Il n'est donc probablement pas intervenu sur ce dossier, et cela peut expliquer bien des choses.

Ce fut particulièrement violent : comme les facteurs d'orgues étaient devenus incompétents en matière de transmission pneumatique, ils prétendaient qu'il fallait absolument les remplacer. Ici comme en de nombreux autres endroits, la traction a été électrifiée, ce qui fut aussi inutile que nuisible.

Mais le pire fut la perte de nombreux jeux romantiques - les plus beaux, comme si on avait fait exprès. Donc de ce qui constituai l'ADN de l'instrument : la forêt de 8'.

Dans les années 50 déjà, la connaissance de l'orgue romantique avait tellement baissé qu'on ne se posait même plus de questions sur le bien-fondé de ces remplacements de jeux. Et pourtant, un jeu de 8 pieds, c'est grand, c'est coûteux, ça a une très grande valeur. Comment peut-on avoir l'idée de remplacer un 8' par une vulgaire Doublette 2' ? Ailleurs, on a d'ailleurs clairement vu surgir des considérations mercantiles, genre récupérer les matériaux. (C'est arrivé à de nombreuses reprises : pour "recouper" une Gambe et en faire un 2', il n'y a pas vraiment besoin de payer le facteur : si on ne récupère pas les "chutes", il est déjà rétribué...). En d'autres endroits, une Mixture de 3 rangs était "éclatée" sur 3 chapes, pour donner 3 "Mutations", et le précieux contenu de deux chapes-victimes servait à "se payer sur la bête".

De fait, il ne s'agissait pas simplement de "baroquisations", mais de "banalisations" : on ôtait aux orgues ce qui faisait leur spécificité, pour les rendre compatibles avec la "cuisine internationale". En clair, ils devaient tous se ressembler, enfermés dans le schéma d'une soit-disante "structure saine" développée lors de fumeuses élucubrations. Certains avaient même défini les pourcentages que devaient respecter le nombre des jeux dans les différentes catégories ! Les orgues romantiques victimes de ces mutilations perdaient ainsi leur spécificité et leur intérêt pour devenir quelconques.

En 1955, il n'était déjà plus question que de "Maîtres anciens" et de "Retour aux sources". (Quelles sources ?) Et cela se faisait au détriment de l'orgue symphonique alsacien, celui qui avait été patiemment élaboré et mûri entre 1857 et 1914. En 1955, déjà, on savait tout mieux que les autres, on se permettait de démolir ce qu'on ne comprenait pas, juste parce que ce n'était "pas comme il faut". Malheureusement, cela continue aujourd'hui, quand certains discréditent notre patrimoine ("Votre orgue ne vaut rien ; il serait très cher à réparer") pour placer leur camelote d'occase récupérée on ne sait où "en Europe", là où - bien sûr - personne n'en veut plus.

Comment en est-on arrivé là ?

Curt Schwenkedel, on le sait, était un facteur doué, l'un des meilleurs, l'héritier d'une entreprise dont on mesure aujourd'hui à peine la portée de l'œuvre produite entre 1924 à 1954. L'un des plus compétents, aussi. Il sera plus tard l'auteur d'instruments d'exception, comme les orgues de choeur de Masevaux et de la collégiale St-Martin de Colmar. A nouveau, ce ne sont pas les facteurs qui sont à blâmer pour ces errements. On peut peut-être reprocher à Curt Schwenkedel d'avoir vraiment trop pris Marcussen (en fait Sybrand Zachariassen) comme "avatar", alors que l'héritage de son père Georges est finalement au moins aussi riche... Mais l'adhésion aux "fausses bonnes idées" était inévitable. C'était ça ou fermer boutique et licencier ses employés. La faute n'incombe pas plus aux commanditaires, qui n'étaient pas décideurs. La responsabilité, finalement, est entièrement portée par le "petit monde de l'orgue" enfermé dans sa "pensée unique" formulée par quelques caciques et un second cercle de fayots. Ils sont responsables du désastreux congrès "international" de facture d'orgues de 1959, "justifiant" les pires démolitions au profit d'une "parisianisation" de l'orgue alsacien. Et il y a eu des suiveurs extrêmement zélés, car abonder dans leur sens était lucratif... L'adhésion aux dogmes rapportait des éloges et la reconnaissance (verbale) de ce petit monde englué dans le snobisme et l'entrisme, qui méprisait les organistes "du dimanche", les commanditaires, et surtout le public.

Les détails du projet originel de transformation de l'orgue de Zillisheim illustrent factuellement la démarche :

- Au grand-orgue : remplacement du Quintaton 8' par un 2'2/3, de la Viole d'amour 8' par un 2', de la Gambe 8' par un Prestant, de la Dulciane par une Tierce et de la Mixture 2'2/3 par une Fourniture 1'1/3.

- Au récit expressif : remplacement de la Flûte harmonique par une Cymbale 3 rgs (!), de la Flûte traverse 4' par un Principal 4', du Nasard par un Larigot 1'1/3 et du Basson-Hautbois par un Cromorne.

- A la pédale : remplacement du Violoncelle 8' (le jeu le plus alsacien de tous !) par un 4'.

Or, ce n'est pas exactement ce qui a été réalisé : on est allé encore plus loin, avec deux Cymbales (! Une pour taper sur l'autre ?), le Cromorne au grand-orgue et la Doublette au récit, qui, privé de Voix céleste, cessait de l'être pour devenir un mauvais positif intérieur. Aucune Gambe au grand-orgue, ni au "récit" ! Quelqu'un a donc clairement fait de la surenchère, et "cherché à en rajouter". Ces projets étaient incrémentaux, probablement suite à des revues avec quelque expert complètement hors-sol.

Le buffet

Le somptueux buffet éclectique de Théophile Klem fait beaucoup penser à celui du couvent de la Providence à Ribeauvillé (bien sûr avant que ce dernier n'ait été épouvantablement défiguré en 1966).

L'opus 100 de la maison Rinckenbach, à Ribeauvillé, avant 1966.

L'opus 100 de la maison Rinckenbach, à Ribeauvillé, avant 1966.Les deux buffets ont la même architecture : trois tourelles, dont la centrale - à deux étages - est la plus grande, et deux plates-faces à deux étages.

A Ribeauvillé, la tourelle centrale est en relief, et surmontée d'un grand clocheton constituant le deuxième étage (avec de petits tuyaux). A Zillisheim, elle est plate, l'étage du haut est triple, et surmonté d'un tympan avec une rose sculptée.

A Ribeauvillé, les tourelles latérales sont en tiers-point, alors qu'à Zillisheim elles sont prismatiques sur la base d'un demi-hexagone, et surmontées d'un petit clocheton.

Les plate-faces sont doubles à l'étage inférieur à Ribeauvillé ; c'est à l'étage supérieur à Zillisheim.

Et à Zillisheim, seules les tourelles latérales sont en encorbellement.

L'ornementation est néo-gothique (et néo-renaissance) à Ribeauvillé. Le buffet de Zillisheim fusionne des éléments néo-gothiques (galeries) et néo-romans (arcs plein-cintre).

Caractéristiques instrumentales

La console de l'opus 95 de Martin et Joseph Rinckenbach.

La console de l'opus 95 de Martin et Joseph Rinckenbach.Console indépendante face à la nef, fermée par un rideau coulissant, du "type Le Hohwald" (où ce modèle semble être apparu la première fois en 1905 ; il est marqué par l'appel des jeux par dominos, mais les tirants reviendront sur les consoles Rinckenbach en 1912).

Malheureusement électrifiée en 1955.

Bien que la traction ait été électrifiée en 1955, ce sont toujours les sommiers à membranes qui sont présents dans l'orgue.

![]() Sources et bibliographie :

Sources et bibliographie :

- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 227a-b

- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 2, p. 503

-

[RLopes] Roland Lopes : e-mail du 23/05/2006.

Photos du 23/05/2006

- [SchwenkedelDO] C. Schwenkedel : "'Descriptions d'orgues', aux Archives Municipales de Strasbourg (189 Z 96)", vol. 3, p. 3066

-

[SBraillon] Sébastien Braillon : e-mail du 16/08/2002.

Données historiques et techniques.

-

[Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 394-395

Bischöfl. Kolleg: - Bis 1906 diente eine alte O., die in den 60er J. des 19. Jh. im Kleinen Seminar von Lachapelle gebraucht war. Diese O. hatte 10 Reg., 1 Clav., Ped. - Im J. 1906 neue O. von Josef Rinckenbach, mit 24 Reg., 2 Clav., Ped. O.-Buffet von Klem in Colmar. Aug. GÖHLINGER, Die O. des bischöfl. Kollegs in Z., in: Caecilia 1929, 113 f.

-

[Mathias] F.X. Mathias : "Compte rendu du Congrès d'orgue tenu à l'Université de Strasbourg, 5-8 mai 1932.", éditions Sostralib, p. 66

250. (Petit Séminaire) Rinckenbach, 24 Jeux, 2 Clav., Péd., sommier à boursettes, traction tub., soufflerie électr.

![]() Localisation :

Localisation :