Burnhaupt-le-Haut, l'orgue Georges Schwenkedel, 1932.

Burnhaupt-le-Haut, l'orgue Georges Schwenkedel, 1932.La maison Schwenkedel de Strasbourg-Koenigshoffen est presque aussi connue que les établissements Roethinger : c'est l'une des principales manufactures d'orgues alsaciennes du 20ème siècle. Sa notoriété est surtout due à l'accueil fait aux orgues néo-baroques de Curt par les publications spécialisées entre 1960 et 1975. Au cours de cette période, la maison Schwenkedel était vraiment "en phase" avec la mode, et recueillait toutes les louanges dévolues aux "bons élèves". Mais la maison Schwenkedel présente un autre visage, beaucoup plus méconnu, et encore plus passionnant. De 1924 à 1955, Georges, le père de Curt, organier visionnaire et doué, résistait à sa façon au le mouvement "néo-classique", qui voulait transformer tous les orgues en de grandes machines "à tout jouer". Georges Schwenkedel avait un style à lui. Il l'exprima, on le verra, dès ses premiers opus ; même si ses orgues ont évolué, n'a jamais changé ses "fondamentaux", en 30 ans. Il était fidèle aux principes structurants de l'orgue romantique : harmonisations toutes progressives, privilégiant les mélanges et la dynamique, présence de fondamentales, consoles confortables dotées d'accessoires facilitant la registration et la communication avec d'autres exécutants, compositions "orchestrales" permettant des registrations originales. Et idéaux pour l'improvisation.

L'entreprise fonctionna de 1924 à 1975. Ce n'est donc pas une institution séculaire. Mais son bilan est considérable : il nous fait considérer d'un oeil nouveau ces années 1920-30, dont la plupart des aspects sont méconnus. Une époque fascinante et terrifiante à la fois, où l'Europe, traumatisée par le premier conflit mondial, connaissait une sorte de désinhibition qui lui fit concevoir à la fois le meilleur et le pire. Le pire finit par l'emporter, et la seconde moitié du 20ème siècle considéra que toutes les créations de "l'entre-deux-guerres" étaient responsables de l'inacceptable. Et l'Alsace, en plus, renia sa période Allemande (1871-1918)... comme si elle avait quoi que ce soit à voir avec l'Occupation de 39-45. Ce n'est qu'avec le 21ème siècle naissant que l'on a retrouvé le courage de regarder la première moitié du 20ème, en la considérant non comme la période d'incubation d'un mal mortel, mais celle où les survivants d'un monde miné par les nationalismes ont imaginé, chacun dans son domaine, des solutions novatrices.

(Jean-)Georges Schwenkedel (17/09/1885 - 03/03/1958)

Georges Schwenkedel est né à Laichingen (D, entre Stuttgart et Ulm) en 1885. Il reçu sa formation initiale en Allemagne et en Suisse, chez Weigle, Klais (Bonn), Walcker (Ludwigsburg) et Goll (Luzern). C'est donc en tant que facteur d'orgue déjà accompli qu'il entra chez Roethinger, en 1921. Bien que ce fut la maison alsacienne "la plus en vue" à l'époque, il n'y resta pas longtemps : dès 1924, il rejoignit Zann à Bischheim. Mais il souhaitait avant tout se mettre à son compte, chose qu'il fit la même année, lorsqu'il fonda son entreprise à Koenigshoffen (1 chemin du Cuivre).

Georges, qui portait toujours une blouse blanche lorsqu'il s'affairait dans les orgues, avait acquis une vision très personnelle du "néo-classicisme". Sensibilisé aux arguments esthétiques avancés par la Réforme alsacienne de l'Orgue (Emile Rupp, promus par Albert Schweitzer et "mis en tuyaux" par Roethinger), il affirma son style dès les premiers opus, en pratiquant une évolution du romantisme très personnelle. [JMStusssi] [MGiroud]

Curt (Kurt) Schwenkedel (15/05/1914 - 10/1988)

Son fils Curt est né à Luzern (CH), probablement quand son père travaillait chez Goll, ce qui tend à faire croire que Georges y est resté assez longtemps. Curt effectua tout naturellement sa formation initiale chez son père, puis alla se perfectionner chez Gonzalez (Châtillon) et Metzler (Zurich). [MGiroud]

Pour situer le style, en 1933, Metzler construisit le très néo-classique orgue de l'église réformée de Maur (CH) (II/P 19+3j, grand-orgue fondé sur un Quintaton 16' doté de trois 8' puis une Mixture 5-6 rangs, récit expressif avec Trompette harmonique, Sesquialtera et Cymbale, Basson 16' comme seule anche de pédale). Dès 1958, Metzler acheva l'orgue de la cathédrale de Schaffhausen (III/P 45j, positif de dos, Trompette en chamade, Rauschpfeife 6 rangs et Mixture de pédale).

Curt était un fort bon musicien, qui fut élève au Conservatoire de Strasbourg, où il obtint un prix en 1935. Et il n'était pas seulement attiré par la musique d'orgue, puisqu'il assistait régulièrement au festival de Bayreuth... en camping. [JMStusssi] [MGiroud]

Curt accéda à la Maîtrise de facture d'orgues en 1957, une année avant la mort de son père. Il prit alors la direction de la maison strasbourgeoise, en la tournant rapidement vers des couleurs "néo-baroques". [MGiroud]

Curt Schwenkedel considérait Georges Lhôte comme son successeur potentiel. Le plus grand instrument construit par Curt 1963 se trouve à Toul (1963-66 IV/P 63 j.), et son "rayonnement géographique" est évidemment bien plus étendu que celui de son père. La maison Schwenkedel a fermé ses portes en 1974, suite à de graves difficultés financières, après avoir livré environ 200 opus (160 en 1960).

D'Aspach (1924) à Reiningue (1932) : l'apogée du post-romantisme

D'Aspach (1924) à Reiningue (1932) : l'apogée du post-romantisme

On a trouvé la trace d'un premier travail de Georges Schwenkedel dès 1923, pour le compte de Roethinger à Neudorf, St-Aloyse : c'est lui qui a harmonisé l'instrument reconstruit sur la base du Koulen 1888 (pour lequel la transmission Schmoele-Mols avait donné du fil à retordre, dans tous les sens de l'expression). Un article publié par "Caecilia" en 1923, présente Schwenkedel, ce nouvel acteur de l'orgue alsacien, comme "formé en Suisse française".

1924 : Aspach (région d'Altkirch), St-Laurent

1924 : Aspach (région d'Altkirch), St-Laurent

Instrument actuel.

Georges Schwenkedel construisit cet instrument (II/P 17j) pour le compte de Zann (qui ferma son entreprise en 1925). C'est pourquoi certaines sources lui refusent son numéro d'opus 1 (c'est en quelque sorte l'opus 0). Malheureusement, cet orgue historique est aujourd'hui abandonné, victime d'une chose électronique. [IHOA:p28a,227a] [ITOA:2p11]

1925 : Heiligenstein (région de Barr), St-Jean-Baptiste

1925 : Heiligenstein (région de Barr), St-Jean-Baptiste

Endommagé par faits de guerre en novembre 1944. Remplacé par Georges Emile Walther (1960).

Cet instrument est parfois appelé "Opus 1" (peut-être parce que celui d'Aspach a été construit par Schwenkedel pour le compte de Zann). Daté de 1925, il a été construit après Aspach, par Schwenkedel qui s'était mis à son compte. C'est donc le premier orgue de la maison, et le deuxième instrument neuf de Georges Schwenkedel. Seuls des éléments de soufflerie semblent avoir été conservés. [IHOA:p75a] [ITOA:3p250] [PMSSTIEHR:p440-1]

1926 : Cernay, Eglise protestante Orgue de tribune

1926 : Cernay, Eglise protestante Orgue de tribune

Instrument actuel.

Cet instrument est aujourd'hui muet, mais à l'évidence de grande qualité. Ce qui n'a pas été emporté ou écrasé en 1976 est dans un très bel état de conservation, et en témoigne sans laisser de doute. Ce grand instrument de louange, silencieux et blessé, a conservé toute sa dignité et son aura. Il n'est pas mort. Il est tout à fait permis de rêver d'entendre à nouveau, un jour, sa Flûte harmonique et ses autres jeux chanter comme en 1926. [IHOA:p45b] [ITOA:2p69] [PMSLINK:p242] [MerklinJurine:p1,22] [PMSSTIEHR:p421,425] [Barth:p171]

1926 : Bantzenheim (région d'Illzach), St-Michel

1926 : Bantzenheim (région d'Illzach), St-Michel

Remplacé par Christian Guerrier (1982).

Après avoir fait affaire avec des facteurs un peu "atypiques" (Rabiny, Herbuté), la localité s'adressa à un "grand" de la facture d'orgue, même s'il était assurément dans sa jeunesse. On ne connaît plus grand-chose de cet instrument, issu de la tradition Roethinger / Koulen. Des éléments du buffet précédent furent repris, et l'exigeante composition impliquait d'une belle maîtrise, tant du point de vue des sommiers que de la transmission. En 1982, la tuyauterie a été "reprise" pour construire un orgue neuf, recoupée et bien sûr complètement réharmonisée. Les bouches arquées de la Soubasse sont un souvenir émouvant de l'orgue Schwenkedel de la belle époque. [IHOA:p31a] [ITOA:2p21] [PMSAEA69:p230-1]

En juin 1926, Schwenkedel avait proposé un orgue neuf de 8 jeux à Eberbach. Mais on préféra demander à Jules Besserer de greffer un second clavier à l'orgue de salon alors utilisé. Peu de conséquences pour nous : l'instrument a été détruit en 1945. Toujours en 1926, il y eut un travail d'envergure à Haguenau, église protestante.

1926 : Baldenheim (région de Marckolsheim), Eglise protestante

1926 : Baldenheim (région de Marckolsheim), Eglise protestante

Détruit par faits de guerre en 1945. Remplacé par Georges Schwenkedel (1948).

L'affaire avait été plus ou moins conclue alors que Schwenkedel travaillait encore chez Zann. L'opus 5 de 13 jeux a été détruit durant la guerre de 1939-1945. Il y eut ensuite un second orgue Georges Schwenkedel, posé en 1948 (l'opus 90). Doté 9 jeux seulement, il fut démonté, et déménagé à Wolfisheim (i.e. l'actuelle église protestante). Mais il n'y a jamais été remonté. [IHOA:p30a] [ITOA:3p19]

1926 : Andolsheim, Eglise protestante

1926 : Andolsheim, Eglise protestante

Remplacé par Christian Guerrier (1980).

L'opus 7 avait été logé dans un buffet Bergäntzel, élargi pour l'occasion. Les années 80 crurent qu'il était de leur devoir de le démolir pour y construire un simili-baroque bien comme-il-faut. Cela ne rendit en rien l'orgue Bergäntzel, et le Schwenkedel fut à son tour perdu. [IHOA:p27a] [ITOA:2p9]

L'opus 8 était en fait un travail sur l'orgue J.A. Silbermann/ C. Sauer/ M. Wetzel / Dalstein Haerpfer de Strasbourg. Peut-être pas ce que Schwenkedel fit de mieux ; mais l'accès aux tribunes prestigieuses était bien sûr un élément déterminant pour les carrières des facteurs.

1927 : Walheim (région d'Altkirch), St-Martin

1927 : Walheim (région d'Altkirch), St-Martin

Remplacé par Christian Guerrier (1972).

Il ne restait pas grand chose du petit orgue Callinet 1848 après les pillages de la 1ère guerre mondiale. Aussi, ce fut en fait un orgue neuf que Georges Schwenkedel livra ici. Mais l'instrument était malheureusement logé dans le buffet Callinet... et il n'en fallut pas plus pour le condamner, plus tard, à la "restauration" (comprendre : destruction et remplacement de la partie instrumentale par du néo-baroque mécanique neuf) (1972). L'inventaire de 1986 commente pudiquement le sinistre : "Tuyauterie : de récupération de Schwenkedel, retaillée et réharmonisée". Dans les années 2010, il était question d'un projet pour rendre à Walheim un orgue de qualité. Malheureusement, il est peu probable qu'on puisse rêver d'y revoir un instrument égalant en charme et en poésie de l'opus 9 de Georges Schwenkedel. (On sait bien qu'à défaut de "Silbermann", Callinet est plus "vendeur" que Schwenkedel, au moins pour quelques années encore. On fera donc probablement du "simili-Callinet", c'est à la mode.) Mais ne désespérons pas trop vite : on a connu de belles surprises. [IHOA:p214b] [ITOA:2p471]

1927 : Munster, Eglise protestante

1927 : Munster, Eglise protestante

Remplacé par Curt Schwenkedel (1954).

L'opus 10 était la reconstruction d'un orgue Walcker qui avait été démonté pendant la première Guerre mondiale et stocké (on sait ce que cela signifie) à Colmar, puis Illkirch. Après la quasi reconstruction de l'édifice, on trouva... un plafond sous les voûtes, et, en clair, plus de place pour l'orgue. Les architectes qui se moquent du patrimoine, c'est malheureusement très courant. Georges Schwenkedel réussit tout de même (et grâce à la pneumatique, il faut le souligner) à construire un instrument post-symphonique remarquable (encore assez proche de Walcker ; il était doté d'une Harmonica 8' au récit). Il a malheureusement été fortement altéré en 1954 par Curt Schwenkedel, puis été remplacé. [IHOA:p122a] [ITOA:2p293-4] [YMParisAlsace:p65-7] [AORM:p20] [PMSCALL:p352] [PMSSTIEHR:p645-9] [Barth:p270]

1927 : Oberhoffen-sur-Moder (région de Bischwiller), Eglise lutherienne St-Michel

1927 : Oberhoffen-sur-Moder (région de Bischwiller), Eglise lutherienne St-Michel

Détruit par faits de guerre, avec l'église, fin 1944. Remplacé par Ernest Muhleisen (1956).

La composition de l'opus 11 (parfois 10), disparu, est connue. Lui aussi était doté d'une Harmonica 8' au récit. Cela prouve l'attachement qu'avait Schwenkedel pour la facture romantique germanique. Il est fort dommage que cet instrument, qui semble très original, ait été perdu. [IHOA:p132a] [ITOA:4p462]

1928 : Largitzen (région de Hirsingue), St-Georges

1928 : Largitzen (région de Hirsingue), St-Georges

Instrument actuel.

Une photo d'Édouard Schloesslen à la console de son orgue en 2013. L'opus 12 est un instrument très attachant, à la personnalité forte, et un merveilleux instrument de musique. Il a, de plus, une grande valeur historique : c'est le seul survivant jouable de la production de Schwenkedel entre 1926 et Metzeral (opus 21) : deux autres existent encore mais sont muets ; tous les autres ont été victimes soit des guerres soit de la mode "néo-baroque" (ou de la désinformation qui sévissait au sujet des transmissions pneumatiques). Celui d'Aspach-le-Haut (opus 16) devait beaucoup lui ressembler (pour éviter toute confusion : il ne s'agit pas d'Aspach "tout court" - près d'Altkirch). Les deux instruments ont eu une genèse commune, et c'est à Largitzen qu'il faut aller pour imaginer comment sonnait l'orgue d'Aspach-le-Haut. [IHOA:p98b] [ITOA:2p208] [Barth:p244] [PMSCALL:p364]

1928 : Rimbach-Zell (région de Guebwiller), Sts-Pierre-et-Paul

1928 : Rimbach-Zell (région de Guebwiller), Sts-Pierre-et-Paul

Remplacé par Fischer+Krämer (vers 1990).

Le numéro d'opus (15) était partagé avec l'orgue construit pour le couvent du Neuenberg. En 1986, il était encore presque authentique, avec une magnifique composition symphonique. La partie instrumentale a été remplacée, "avec réemploi d'une partie de la tuyauterie précédente". Depuis, l'instrument n'a plus qu'un manuel et une composition standardisée qui est à la fois désespérante, et absurde dans le contexte. [IHOA:p149a] [ITOA:2p372] [SchwenkedelAB:1p28] [SchwenkedelNB:1926-1927,1927-1929p1530,1622-5] [Schwenkedel1934:p2] [PMSCALL:p296-7] [Mathias:p61] [Barth:p309-310]

Remplacé par Ernest Muhleisen (1964), déménagé à Griesbach-le-Bastberg, église protestante.

La maison Muhleisen s'est toujours efforcée de ne pas démolir les orgues du passé : l'orgue Schwenkedel qu'il fallait remplacer en 1964 a été transféré à Griesbach-le-Bastberg. Malheureusement, il a finalement été tellement modifié (Cymbale, mutations...) qu'on peut parler de reconstruction, et l'instrument post-romantique paraît tout de même définitivement perdu. Le numéro d'opus (15) était partagé avec celui de Rimbach-Zell. [Schwenkedel1931:p2] [Schwenkedel1934:p2] [SchwenkedelAB:1p27] [SchwenkedelNB:1p44] [IHOA:p67a,85a] [ITOA:3p289] [ITOA:3p79] [Barth:p204,230]

1928 : Aspach-le-Haut (région de Thann), St-Barthélemy

1928 : Aspach-le-Haut (région de Thann), St-Barthélemy

Remplacé par Christian Guerrier (1980).

L'opus 16 a été conçu en même temps que celui de Largitzen (opus 12) : il était prévu que les deux instruments soient semblables. Celui-ci a eu moins de chance : endommagé durant la seconde guerre mondiale, il a été réparé par Curt Schwenkedel en 1954. L'instrument avait alors 26 jeux sur 2 claviers de 56 notes et une pédale de 30. En 1980, Christian Guerrier construisit un orgue neuf dans le buffet de 1928, en "recyclant" bon nombre de jeux Schwenkedel, qui constituèrent l'essentiel de la tuyauterie. Le bilan est sans appel : il suffit de comparer les deux compositions. [IHOA:p28b] [ITOA:2p13] [Barth:p142]

1929 : Illfurth (région d'Altkirch), St-Martin

1929 : Illfurth (région d'Altkirch), St-Martin

Remplacé par Christian Guerrier (1971).

La magnifique buffet Callinet du lieu a abrité l'opus 19 de Schwenkedel. Mais, sûrement parce qu'il ne "s'accordait pas au buffet", on décida de le remplacer en 1970. Bilan de l'opération : une partie instrumentale avec Cymbale 2-3 rangs et Sesquialtera qui, objectivement, "s'accorde" encore moins au buffet... Quant à la console "pragmatique années 70" qui surgit de ce magnifique buffet, elle fait vraiment peine à voir, et on se demande bien avec quoi elle s'accorde. [IHOA:p83a] [ITOA:2p176]

En 1928, il y eut une quasi-reconstruction de l'orgue Sauer d'Eckbolsheim, mais ce travail ne semble pas avoir été considéré comme un orgue neuf. De toutes façons, l'instrument a été "re-silbermanisé" depuis.

1929 : Metzeral (région de Munster), Eglise protestante

1929 : Metzeral (région de Munster), Eglise protestante

Instrument actuel.

Ce bel opus 21, ainsi que celui de Largitzen (et ce qui reste de l'orgue du couvent du Neuenberg) sont les seuls témoins jouables parmi les 22 premiers orgues neufs construits par Schwenkedel. Deux existent encore, mais sont actuellement muets. Tous les autres ont été détruits. L'instrument de Metzeral est logé dans un buffet "Art nouveau" (Jugendstil) qui lui sied à merveille. [IHOA:p111b] [ITOA:2p239]

1929 : Bernwiller (région de Cernay), St-Jean

1929 : Bernwiller (région de Cernay), St-Jean

Instrument actuel.

Bernwiller a su garder son bel orgue Schwenkedel (opus 23), qui est logé dans un buffet néo-classique de Gudtmann et Ruthmann de Logelbach ; l'instrument a même été relevé en 2013. On y trouve plusieurs jeux très particuliers de Georges Schwenkedel, avec leur dénomination spécifique. (Musiziergedeckt, Nachthörnlein, Harpe éolienne...) [IHOA:p35b] [ITOA:2p33] [Barth:p151]

1929 : Hartmannswiller (région de Soultz-Haut-Rhin), St-Blaise

1929 : Hartmannswiller (région de Soultz-Haut-Rhin), St-Blaise

Instrument actuel.

Malgré le lourd tribut payé aux guerres, on trouve dans la patrie d'Augustin Zeiger un orgue d'une importance historique considérable : l'opus 24, qui a été gardé entièrement authentique. Il a bénéficié d'un relevage en 2013 par Sébastien Fohrer. Ici, c'est un buffet "néo-renaissance" qui a été choisi. [IHOA:p74a] [ITOA:2p142] [Barth:p215-6] [PMSCALL:p48,158-9] [FJungk:p6]

De 1929 date aussi la reconstruction (sur deux claviers) du petit orgue Wetzel de Traenheim (sans numéro d'opus). Dans les années 70, on ne se posait pas de question sur la qualité des instruments "à bout de souffle" (lire : à entretenir). On "mécanisait". L'orgue actuel n'est certes pas mauvais, mais il est loin d'avoir la poésie et le charme d'un de ces Schwenkedel du début des années 1930. Et ce n'est plus non plus un Wetzel.

1930 : Bisel (région de Hirsingue), St-Colomban

1930 : Bisel (région de Hirsingue), St-Colomban

Instrument actuel.

Bisel, 1930 : l'opus 25 fut muni d'un positif de dos ! Il eut un tel succès que Seppois-le-Bas (opus 28), Durlinsdorf (opus 40), Spechbach-le-Bas (opus 41) et Reiningue (opus 46) voulurent un instrument analogue. C'est une façon toute particulière d'aborder le néo-classique : le positif de dos est joué sur le même manuel que le récit, et, pour que l'édifice sonore ne soit pas "écrasé" par ce clavier, il est composé tout en finesse, avec 4 jeux seulement (à Bisel et Seppois : Quintaton 8', Montre 4', Cor de nuit 2', le tout est complété par un Cromorne). Ces quatre instruments sont absolument remarquables, à bien des points de vue. Plus tard, beaucoup ont essayé de les imiter (généralement sans succès, car tombant dans le piège de remplir le positif de "petits jeux"). [IHOA:p39b] [ITOA:2p42] [PMSRHW:p79]

1930 : Leimbach (région de Thann), St-Blaise

1930 : Leimbach (région de Thann), St-Blaise

Remplacé par Christian Guerrier (1981).

Seul le buffet (Boehm) de l'opus 26 existe encore. Il fut endommagé en 1941, réparé par Curt Schwenkedel en 1961, et finalement remplacé en 1981 (par un orgue à son tour remplacé dès 1999). [IHOA:p100b] [ITOA:2p217] [Barth:p245] [Caecilia:2001-02p30-1] [AORM:01/2002p9-10]

L'orgue qui se trouve actuellement à Mulhouse, Ste-Jeanne-d'Arc est parfois attribué à Schwenkedel. Toutefois, il vient d'Illzach (institut des aveugles) et ne semble pas avoir été modifié par Schwenkedel au point de pouvoir être considéré comme un orgue neuf. Le mystère de sa provenance exacte mériterait d'être élucidé, car il a l'ait d'être un instrument très intéressant.

1930 : Seppois-le-Bas (région de Hirsingue), St-Maurice

1930 : Seppois-le-Bas (région de Hirsingue), St-Maurice

Instrument actuel.

L'opus 28 est le deuxième de la "tétralogie" Schwenkedel avec positif de dos : les autres sont Bisel (1930), Durlinsdorf (1932) et Reiningue (1932). Un instrument remarquable, sur le plan historique, esthétique (le somptueux buffet de Rudmann et Guthmann), et surtout musical. [IHOA:p172b] [ITOA:2p418] [PMSRHW:p144-6] [Barth:p78,339]

1931 : Rimbach-près-Guebwiller (région de Guebwiller), Eglise de l'Epiphanie

1931 : Rimbach-près-Guebwiller (région de Guebwiller), Eglise de l'Epiphanie

Instrument actuel.

Nous plaçons ici (bien que l'inventaire technique le date de 1936) le malheureux opus 31, aujourd'hui à l'abandon. [IHOA:p148b] [ITOA:2p370] [Barth:p309] [PMSCALL:p281]

1931 : Siegen (région de Seltz), St-Laurent

1931 : Siegen (région de Seltz), St-Laurent

Remplacé par René Schwartz (1973).

L'histoire de l'orgue de Siegen est particulièrement triste : perdre un orgue post-romantique pour le voir remplacé par un instrument "néo-baroque" de qualité est parfois acceptable, mais là... La console fut retirée dans les années 1960 pour laisser place à un harmonium (l'orgue était probablement muet parce que les membranes, qui sont des pièces d'usure, n'avaient jamais été remplacées). En 1973, toujours au lieu de remplacer ces membranes, on se lança dans une dispendieuse "ré-mécanisation". Il faut bien avouer que le résultat, après 1973, est totalement désespérant... [IHOA:p174a] [ITOA:4p636] [AMS189Z95:1929-1932p1389-90] [AMS189Z94:1p1198] [PMSSTIEHR:p712-3] [Barth:p341]

1931 : Sondernach (région de Munster), Eglise protestante

1931 : Sondernach (région de Munster), Eglise protestante

Instrument actuel.

Cet instrument a été récemment (2013) relevé. Son buffet est clairement néo-gothique (c'est l'un des derniers), le rendant fort différent de ses contemporains de style néo-classique ou néo-renaissance à tourelles semi-hexagonales. L'instrument parait malheureusement avoir été endommagé en 1983 (Cymbale au grand-orgue). [IHOA:p175a] [ITOA:2p423]

1931 : Manspach (région de Dannemarie), St-Léger

1931 : Manspach (région de Dannemarie), St-Léger

Instrument actuel.

Dans son magnifique buffet néo-renaissance, l'opus 34 est resté totalement authentique. Les tourelles hexagonales seront revues à Steinbach ou à Rimbach-près-Guebwiller, mais ici, le buffet est doté d'une partie centrale pyramidale fort originale. Spillflöte au grand-orgue, Aeoline, Nachthörnlein et Trompette harmonique au récit : voici les belles années 30 ! [IHOA:p171a] [ITOA:2p231] [Barth:p112,323]

En 1931 commença à s'opérer un changement profond le monde de la facture alsacienne, comme l'illustre le projet pour renouveler l'orgue de Mutzig. Quatre facteurs étaient en lice

- - Roethinger, appuyé par Martin Mathias, expert de l'évêché,

- - Joseph Rinckenbach, pour qui les affaires allaient déjà très mal,

- - Franz Heinrich Kriess (qui n'était plus soutenu par Adolph Gessner depuis 1919),

- - et Georges Schwenkedel.

1931 : Mutzig (région de Molsheim), St-Maurice

1931 : Mutzig (région de Molsheim), St-Maurice

Instrument actuel.

L'opus 35 est l'une des merveilles de l'orgue alsacien. Un des seuls 3-claviers (III/P 34+4j) de Georges Schwenkedel, qui "éclaire" d'un jour nouveau ses compositions plus réduites. Le positif (intérieur) est néo-classique, et le Cornet complet, décomposable, est l'élément constitutif (en plus des principaux) du grand-orgue. Pour la composante "romantique française" : Hautbois, Trompette harmonique et Clairon au récit (plus un Plein-jeu). Pour la partie post-romantique : Trompette au grand-orgue, Cymbale-tierce, Flûte conique. [IHOA:p124a] [ITOA:3p411] [PMSCS68:p27] [PMSAM81:p88-102] [PMSSTIEHR:p127-8] [Barth:p62,187,405]

1931 : Orbey (région de Lapoutroie), Les Basses-Huttes, Ste-Catherine

1931 : Orbey (région de Lapoutroie), Les Basses-Huttes, Ste-Catherine

Instrument actuel.

Autre exemple de collaboration entre Schwenkedel et la maison Rudmann et Guthmann. L'opus 36 n'a pas de Spillflöte, mais un Cornet progressif. [IHOA:p138a] [ITOA:2p326] [Barth:p77,292] [Rupp:p332]

1931 : Grentzingen (région de Hirsingue), St-Martin-de-Tours

1931 : Grentzingen (région de Hirsingue), St-Martin-de-Tours

Instrument actuel.

Partie instrumentale classée Monument Historique (17/11/2015).

L'opus 37 est logé dans un buffet provenant de l'ancien couvent de Luppach. Au récit, Musiziergedackt 4', Ocarina 2' et Trompette harmonique sont au programme, mais pas de Spillflöte au grand-orgue. La pédale comporte un Gros Nasard. [IHOA:p66b] [ITOA:2p126] [PMSSUND1985:p205-14] [Barth:p203]

1931 : Strasbourg, Eglise luthérienne de la Croix

1931 : Strasbourg, Eglise luthérienne de la Croix

Instrument actuel.

L'opus 38 (II/P 11+5j) présente la particularité d'avoir un grand-orgue composé autour d'un Cornet de 3 rangs complet et décomposable. La boîte expressive est en façade. [IHOA:p190b] [ITOA:4p691]

1932 : Neuhof (région de Strasbourg), Eglise protestante du Stockfeld

1932 : Neuhof (région de Strasbourg), Eglise protestante du Stockfeld

Instrument actuel.

L'opus 42 est la reconstruction d'un instrument monté par un certain Beerhalter, 1894, qui était lui-même la reconstruction d'un Martin Wetzel de 1854. En 1929, on disait l'orgue complètement vermoulu et prêt à s'effondrer tout entier. Schwenkedel réussit toutefois à réutiliser des jeux Wetzel. L'instrument a été relevé en 1993. [IHOA:p194b] [ITOA:4p724]

En 1931, il y eut des reconstructions à Huttendorf et Wittersdorf (pas de numéro d'Opus).

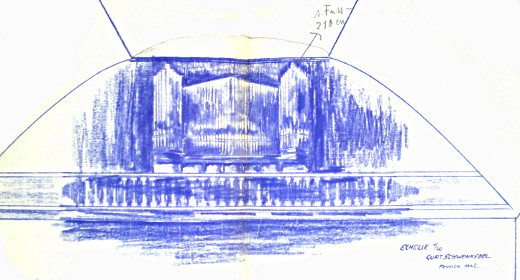

1932 : Burnhaupt-le-Haut (région de Cernay), St-Boniface

1932 : Burnhaupt-le-Haut (région de Cernay), St-Boniface

Instrument actuel.

Partie instrumentale classée Monument Historique (18/12/1992).

La "star" des orgues Schwenkedel, et, avec Reiningue, probablement l'apogée de la grande maison strasbourgeoise. C'est un peu ce qu'Erstein est à Roethinger : une profession de foi organistique, qui, lorsqu'on la reçoit, donne envie de (re-)découvrir les autres. Ces orgues ne sont absolument pas néo-classiques (c'est même tout le contraire) : ils représentent une évolution spécifique du romantisme. [IHOA:p44b] [ITOA:2p64-5] [Barth:p168] [AORM:p15-6] [PMSCALL:p323-5]

1932 : Offwiller (région de Niederbronn-les-Bains), Eglise protestante

1932 : Offwiller (région de Niederbronn-les-Bains), Eglise protestante

Remplacé par Ernest Muhleisen (1958).

L'opus 39 était la reconstruction sur deux manuels (et évidemment en pneumatique) d'un petit orgue Stiehr-Mockers qui avait déjà "beaucoup vécu". Le Pays de Hanau eut beaucoup à souffrir des guerres, et, en 1945, l'orgue a été gravement endommagé lors d'un bombardement (la mutilation du buffet a parfois été injustement attribuée à Schwenkedel, mais c'est un fait de guerre, et pas une opération volontaire.) En 1957-58, la partie instrumentale a été reconstruite par Ernest Muhleisen. Les sommiers (qui avaient été exposés à l'eau) ont dû être remplacés. Il était temps de repartir sur des bases saines, et Offwiller donna au début du 21ème siècle une des rares occasions de créer un instrument neuf. [IHOA:p137a] [ITOA:4p474-5]

1932 : Durlinsdorf (région de Ferrette), Sts-Pierre-et-Paul

1932 : Durlinsdorf (région de Ferrette), Sts-Pierre-et-Paul

Instrument actuel.

Le troisième de la fameuse "tétralogie" des orgues Georges Schwenkedel à positif de dos (commencée à Bisel et Seppois-le-Bas, et qui se poursuivra à Reiningue). Cet opus 40 est légèrement différent de ses prédécesseurs et s'apparente fortement à celui de Reiningue. [IHOA:p53b] [ITOA:2p99] [Barth:p183]

1932 : Spechbach-le-Bas (région d'Altkirch), St-Augustin

1932 : Spechbach-le-Bas (région d'Altkirch), St-Augustin

Instrument actuel.

Ce n'est pas Georges Schwenkedel qui fut à l'origine de la disparition de l'orgue Callinet du lieu (dont le buffet abrite l'orgue actuel), mais bel et bien les réquisitions (et pillages) de la première Guerre mondiale. Le fait que le positif de dos ait été conservé est cohérent avec la pensée de Georges Schwenkedel (Bisel, Seppois-le-Bas, Durlinsdorf, Reiningue), qui, décidément, était un visionnaire. Le positif de dos de Spechbach fut d'ailleurs composé comme celui du fameux quatuor, sans "petits jeux" écrasants. L'orgue de Spechbach est un précieux témoin de cette approche originale du mouvement néo-classique. Espérons qu'il ne se trouvera jamais personne pour oser imposer de remplacer ce petit bijou par du "simili-Callinet" ! (Rappelons-le, il n'y a pas un seul tuyau Callinet dans cet orgue, qui est juste une merveille des années 30.) [IHOA:p178a] [ITOA:2p433]

1932 : Reiningue (région de Wittenheim), St-Laurent et St-Romain

1932 : Reiningue (région de Wittenheim), St-Laurent et St-Romain

Instrument actuel.

La redécouverte de l'oeuvre de Georges Schwenkedel doit beaucoup à Marie-Ange Leurent et Éric Lebrun, qui inaugurèrent l'orgue de Reiningue en 2004 après le relevage exemplaire mené par Richard Dott. Ils y enregistrèrent aussi un disque comprenant des oeuvres de Mozart, William Boyce et J.S. Bach. C'est le quatrième d'une "tétralogie" d'orgues avec positif de dos, les trois autres étant Bisel, Seppois-le-Bas et Durlinsdorf. Ces quatre positifs de dos spécifiques n'ont rien à voir avec leurs analogues néo-classiques : ils sont composés de 4 jeux seulement : un Bourdon ou un Quintaton 8', un Principal 4', un 2' doux (Cor de nuit ou Occarina, c'est à dire Flûte conique) et un Cromorne. Pas de quoi "écraser" le reste comme dans la quasi-totalité des orgues néo-classiques munis d'un positif de dos. Ils sont joués sur le second clavier (celui du récit), et ces orgues à "3-claviers" (du point de vue des plans sonores) n'en ont que 2 à la console. Le positif de dos de la "tétralogie" de Schwenkedel trouve probablement sa source dans l'aspect des buffets, mais s'inspire plutôt (paradoxalement) des Fernwerk, ces claviers placés dans une tour ou un transept pour donner un effet d'éloignement. Nous avons ici un Fernwerk "à l'envers", c'est-à-dire offrant à quelques jeux une proximité surprenante avec l'auditoire. [IHOA:p144b] [ITOA:2p349-50] [OrgueEnAlsace:p17]

En 1932, Georges Schwenkedel reconstruisit le curieux orgue Stiehr tardif (1875, mais doté d'un positif de dos !) de Weitbruch. Il conserva les sommiers du grand-orgue et de la pédale, et préserva autant que possible le matériel Stiehr... tant et si bien que son travail fut éliminé en 1976. Adieu, récit expressif avec Voix céleste, Flûte traversière et Trompette en boîte, qu'on avait jugé inutiles en 1875, utiles en 1932, inutiles en 1972... Pourquoi ne peut-on pas tout simplement laisser en place ce qui est réussi, plutôt que de "coller aux modes" ?

De Reiningue (1932) à la retraite de Georges (1955) : la difficile résistance au néo-classique

De Reiningue (1932) à la retraite de Georges (1955) : la difficile résistance au néo-classique

1933 : Luemschwiller (région d'Altkirch), St-Christophe

1933 : Luemschwiller (région d'Altkirch), St-Christophe

Instrument actuel.

Dans son superbe buffet néo-classique, l'opus 44 est un autre digne représentant de cette magnifique lignée d'orgues post-romantiques. Le buffet, construit en style néo-classique est bien de 1932. L'inauguration eut lieu le 28/05/1933, et on peut lire que Curt, le fils de Georges Schwenkedel joua à cette occasion la Toccata en Ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Cet instrument est resté authentique. [IHOA:p105b] [ITOA:2p225] [PMSRHW:p23-7] [Barth:p248]

1933 : Pfaffenheim (région de Rouffach), St-Martin

1933 : Pfaffenheim (région de Rouffach), St-Martin

Remplacé par Hubert Brayé (2015).

L'opus 47 était la reconstruction d'un orgue des frères Callinet, 1839, démonté, fortement modifié et remonté en 1894, et dégradé en 1917. En 1931, Georges Schwenkedel nota la composition pour le réparer, mais au cours des 2 années suivantes, on se décida pour un orgue neuf, à loger dans le "buffet-coffre". La partie instrumentale a été classée en 2000 (!), et la suite ne fait donc pratiquement aucun doute... [IHOA:p140b] [ITOA:2p337] [PMSCALL:p178-9] [PMSAEABUSSY:p151,147-66]

1933 : Cannes (06) St-Honorat

1933 : Cannes (06) St-HonoratSchwenkedel ne travaillait pas qu'en Alsace. L'opus 48 fut un orgue pour Cannes. En 1965, il fut transféré en tribune (et dépouillé du buffet qu'il avait fort probablement à l'origine). [OrguesPACA]

1933 : Courtavon (région de Ferrette), Sts-Jacques-et-Christophe

1933 : Courtavon (région de Ferrette), Sts-Jacques-et-Christophe

Instrument actuel.

L'opus 49 est la reconstruction d'un Wetzel de 1865 (qui avait un petit positif de dos). Malheureusement, plutôt que d'entretenir le bel orgue Schwenkedel, quelqu'un (probablement à qui on avait seriné que "le pneumatique ne vaut rien", qu'il faut "le reconstruire en mécanique" ou encore qu'il "est impossible à réparer") décida d'acheter une chose électronique. Depuis, des projets ont été imaginés (y-compris le retour d'un positif de dos), mais ne semblent pas avoir été concrétisés. Il faut espérer que, tout simplement, on parvienne un jour à relever l'orgue Schwenkedel : Flûte harmonique 8', Trompette harmonique et Cromorne au récit (Cor anglais au grand-orgue !), Gros Nasard à la pédale, cet instrument a tout pour faire rêver. [IHOA:p49b] [ITOA:2p92] [PMSRHW:p196] [PCHR:p396]

1934 : Elsenheim (région de Marckolsheim), St-Jacques Majeur

1934 : Elsenheim (région de Marckolsheim), St-Jacques Majeur

Détruit par faits de guerre en 1934. Remplacé par Curt Schwenkedel (1959).

On ne sait pas grand-chose de l'opus 51, si ce n'est qu'il fut achevé en 1934, avait 20 jeux, et occupait probablement le buffet de l'orgue précédent (Callinet/Wetzel). Il fut détruit en 1945. [IHOA:p56a] [ITOA:3p152] [PMSRHW:p237-42] [PMSAEA69:p164-169]

Le numéro d'opus 52 fut attribué à une opération de déménagement/modification de l'orgue Stiehr vendu par Offendorf (entreposé à Eckbolsheim) et installé à Saulxures. Probablement pas ce que Schwenkedel fit de mieux...

1934 : Strasbourg, Couvent des Dominicains

1934 : Strasbourg, Couvent des Dominicains

Instrument actuel.

Inscrit autour de la rosace située au fond de la tribune, cet instrument est resté authentique. Curt Schwenkedel y fit en 1947 une adjonction originale : deux jeux situés dans le choeur (deux Flûtes), constituant un "Fernwerk", et joués depuis le 1er clavier. Ces deux jeux ont toutefois été débranchés depuis. [Vogeleis:p59,204,619,641-2] [Barth:p353] [IHOA:p186a] [ITOA:4p689-90]

1933 : Steinbach (région de Cernay), St-Morand

1933 : Steinbach (région de Cernay), St-Morand

Instrument actuel.

Cet instrument a malheureusement été fortement dénaturé et réharmonisé en 1964, et ne peut être considéré comme un orgue de Georges Schwenkedel authentique. Il fut relevé en 2001, mais malheureusement la réparation des errements de 1964 n'était pas au programme. [IHOA:p178b-9a] [ITOA:2p437]

1934 : Osthouse (région d'Erstein), St-Barthélemy

1934 : Osthouse (région d'Erstein), St-Barthélemy

Remplacé par Yves Koenig (1993).

Il s'agissait de reconstruire sur deux manuels un petit Martin Wetzel (1855) qui avait déjà été transformé par Franz Xaver Kriess. L'instrument a été à nouveau reconstruit par la suite, et il ne reste rien de l'opus 54 de Schwenkedel. [IHOA:p139a] [HOIE:p256-7] [PMSRHW:p217] [ITOA:4p484] [Caecilia:1994-3p30]

1934 : Schoenbourg (région de la Petite-Pierre), Eglise protestante

1934 : Schoenbourg (région de la Petite-Pierre), Eglise protestante

Remplacé par Gaston Kern (1987).

Le petit (II/P 12j) orgue de Schoenbourg n'occupait pas de buffet ancien (c'était le premier orgue du lieu), et il était doté d'une jolie composition romantique. Mais, étant "pneumatique", on n'avait pas besoin d'autre prétexte, dans les années 80, pour le remplacer, à grands frais, par un orgue "mécanique". L'opus 55 est donc définitivement perdu. [IHOA:p168a] [ITOA:4p613]

1934 : Strasbourg, Chapelle protestante de l'hôpital civil

1934 : Strasbourg, Chapelle protestante de l'hôpital civil

Remplacé par Gaston Kern (1974).

L'opus 56 consistait à reconstruire sur 2 manuels un orgue Koulen / Dalstein-Haerpfer. Il n'en reste rien. [IHOA:p188a-b] [ITOA:4p694] [PMSRHW:p227]

1935 : Flaxlanden (région de Mulhouse), St-Sébastien

1935 : Flaxlanden (région de Mulhouse), St-Sébastien

Instrument actuel.

L'instrument actuel est traditionnellement attribué aux Verschneider, mais c'est plutôt un (très beau) Schwenkedel. L'opus 57 a été relevé en 1995 par Christian Guerrier. [IHOA:p60b] [ITOA:2p114] [AORM:p22-3] [PMSAS84:p187-93] [PMSSTIEHR:p739] [PMSAS82:p224]

1934 : Burnhaupt-le-Bas (région de Cernay), Sts-Pierre-et-Paul

1934 : Burnhaupt-le-Bas (région de Cernay), Sts-Pierre-et-Paul

Instrument actuel.

Le buffet est cette fois de la maison Brutschi. De 1968 à 1981, on utilisa principalement un curieux orgue de choeur, puis le "grand" fut redécouvert et relevé. Quatre 8' au grand-orgue, Occarina, "Grosse" Flûte harmonique 8', Trompette solo au récit, II/I 16' 8' 4', Plein-jeu 3 rangs en boîte, Quinte 5"1/3 à la pédale : c'est un digne représentant de ce style inimitable. [IHOA:p44b] [ITOA:2p62]

1930 : Hirtzbach (région de Hirsingue), St-Maurice

1930 : Hirtzbach (région de Hirsingue), St-Maurice

Instrument actuel.

Longtemps muet, cet instrument qui a fort probablement un énorme potentiel semble avoir retrouvé un avenir. Un appel d'offres très prometteur a été lancé. C'est l'un des projets les plus enthousiasmants actuellement en cours en Alsace. Hirtzbach (III/34) est l'un des seuls 3-claviers de Georges Schwenkedel. [IHOA:p78b] [ITOA:2p158] [Barth:p78,223] [PMSCALL:p170-2] [Masevaux1963:p57-60]

1935 : Rombach-le-Franc (région de Ste-Marie-aux-Mines), Ste-Rosalie

1935 : Rombach-le-Franc (région de Ste-Marie-aux-Mines), Ste-Rosalie

Instrument actuel.

Cet instrument, placé à fleur de tribune, a été relevé en 2009. Le Cornet (complet et de 3 rangs) est au récit ; pas de Mixture. Il est doté d'une magnifique console en bois naturellement marbré, et des dominos (ainsi qu'une disposition) "façon Burnhaupt". Cornet complet au récit, Quinte 5'1/3 à la pédale. [IHOA:p151b] [ITOA:2p380] [PMSCALL:p320-1] [Barth:p312]

1936 : Brumath, Eglise protestante

1936 : Brumath, Eglise protestante

Remplacé par Haerpfer-Erman (1988).

Qu'elle est belle, la console (conservée à la tribune) de l'opus 61 ! Cet instrument devait être exceptionnel, à la fois par la qualité de ses timbres (l'essentiel de Stiehr ayant été conservé), par ses innombrables possibilités, et la puissance de ses 31 jeux dédoublés par les octaves graves et aiguës. La partie instrumentale a été classée par arrêté du 08/05/1973. Entre 1986 et 1987, l'orgue a été restauré dans son état d'origine (Stiehr, 1810, avec au moins une Cymbale et pas mal de notes de pédale en plus) par la Manufacture Haerpfer de Boulay, suivant les préconisations de la Commission Supérieure des Monuments Historiques. [IHOA:p43b] [ITOA:3p88-9]

1936 : Gertwiller (région de Barr), Eglise protestante

1936 : Gertwiller (région de Barr), Eglise protestante

Remplacé par Antoine Bois (2001).

L'opus 64 était la reconstruction d'un petit orgue Stiehr déjà modifié par Joseph Stiehr lui-même puis par Robert Weibel. L'instrument fut par la suite re-reconstruit. [IHOA:p64b] [ITOA:3p196] [PMSSTIEHR:p233-6]

1936 : Saverne, Chapelle de l'Hôtital civil

1936 : Saverne, Chapelle de l'Hôtital civil

Instrument actuel.

Le petit opus 65 est plus néo-classique qu'à l'habitude (Tierce au récit). [IHOA:p164b] [ITOA:4p587] [SchwenkedelAB:1p85] [SchwenkedelNB:1932-1939p4322-3] [Mathias:p49] [Barth:p329]

1936 : Blotzheim (région de Huningue), Couvent des Spiritains

1936 : Blotzheim (région de Huningue), Couvent des Spiritains

Instrument actuel.

Voici un "mini-Schwenkedel" (I/P 4j), mais pour lequel rien n'a été réalisé "au rabais". L'instrument est logé dans un magnifique buffet en noyer, richement décoré de sculptures. La façade est en étain, et le manuel, constitué de jeux de 68 notes, permet de faire usage d'octaves aiguës réelles. Clavier de 56 notes et deux jeux expressifs, la pédale dispose d'un jeu propre (Soubasse). [IHOA:p40b] [ITOA:2p48] [PMSSUND1981:p182]

1936 : Valdoie (90)

1936 : Valdoie (90)On trouve à Valdoie un orgue Schwenkedel, qui a malheureusement été très bricolé en 1964, et nécessiterait un relevage complet. Console de type "Burnhaupt-le-Haut". Cet opus franc-comtois est doté d'un Euphone à anches libres. La composition paraît avoir été fortement "néo-baroquisée" (ce qui expliquerait son quasi-abandon par la suite) :

1936 : Thonon-les-Bains (74) (Vongy), Notre-Dame du Léman

1936 : Thonon-les-Bains (74) (Vongy), Notre-Dame du LémanL'édifice est absolument exceptionnel, avec des ogives rappelant un peu Gaudi. L'orgue Schwenkedel a été béni le 11/11/1936. MMK y toucha malheureusement en 1965, ce qui lui coûta sa console. Un autre entretien a été mené par Micolle & Valentin (Villeurbanne) en 1989. Cornet au récit (avec le Jeu de Tierce) et basse acoustique de 32' sont au programme. Quelques jours après sa ré-inauguration, l'orgue échappa de peu à l'incendie qui détruisit la toiture de l'église (21/01/1990). Bâché pendant presque un an, il a été remis en voix, et c'est aujourd'hui Olivier Bernard qui l'entretient (Villeurbanne). [AmisLeman] [Wikipedia]

Après cela, il faut espérer que plus personne, jamais, nulle part, n'osera dire qu'une transmission pneumatique est moins robuste qu'une mécanique...

1937 : Molsheim, Eglise protestante

1937 : Molsheim, Eglise protestante

Instrument actuel.

L'opus 66 existe encore. Il est jouable et offre encore les chamantes couleurs sonores élaborées par son créateur. Mais il est à l'abandon. Gageons que, comme ailleurs, quelqu'un a oublié de dire que les membranes des sommiers pneumatiques sont des pièces d'usure que l'on doit remplacer tous les 30 ans. [ITOA:3p392] [IHOA:p115a]

1937 : Ligsdorf (région de Ferrette), St-Georges

1937 : Ligsdorf (région de Ferrette), St-Georges

Remplacé par Christian Guerrier (1998).

Il ne reste de cet instrument (opus 68) que de beaux éléments de la tuyauterie de l'orgue actuel, reconstruit par Christian Guerrier en 1998. [IHOA:p103a] [ITOA:2p222] [Caecilia:1999-2p27] [PMSSUND1983:p142-6]

1939 : Jebsheim (région d'Andolsheim), Eglise protestante

1939 : Jebsheim (région d'Andolsheim), Eglise protestante

Détruit par faits de guerre en 1945. Remplacé par Curt Schwenkedel (1957).

L'opus 70 avait 12 jeux, et était logé dans un buffet de Jean-Daniel Cräner, 1741. Après sa destruction en 1945, cet instrument fut remplacé par l'opus 134 de la maison Schwenkedel (sans buffet du tout). [IHOA:p87a] [ITOA:2p182] [PMSRHW:p207] [AS1975:p142-8]

1940 : Nice (6) Ste-Jeanne-d'Arc

1940 : Nice (6) Ste-Jeanne-d'ArcCet instrument a été agrandi en 1950 par la maison MMK, puis livré à Gonzalez qui l'a "croisé" avec le Harrisson de l'église anglicane en 1968. [OrguesPACA]

1941 : Oberbronn (région de Niederbronn-les-Bains), St-Etienne

1941 : Oberbronn (région de Niederbronn-les-Bains), St-Etienne

Instrument actuel.

Livré pendant la guerre, cet opus 73 est resté authentique. La traction est électrique, et il y a une curiosité : le 16' manuel est au récit, et pas au grand-orgue. [IHOA:p130b] [ITOA:4p453]

1942 : Niedersteinbach (région de Wissembourg), St-Gall

1942 : Niedersteinbach (région de Wissembourg), St-Gall

Instrument actuel.

Pour un orgue construit à cette époque, l'opus 74 a plutôt fier allure. Pas de 16' manuel malgré l'accouplement en octaves graves (II/P 12j). Voix céleste, Quintaton 4', Trompette au récit : pas une ombre de néo-classique. Ni emprunt, ni extension. Ce qui en fait un instrument "années 40", c'est surtout la transmission électrique et l'absence de buffet. Pour faire oublier cette contrainte imposée par les années "minimalistes", on s'amuse avec les lignes dessinées par les tuyaux. Ici, cette disposition est plutôt réussie. On la retrouvera à Bartenheim. [IHOA:p129a] [ITOA:3p445] [PMSSTIEHR:p532]

1942 : Strasbourg, Cité de la Musique Salle 3-27

1942 : Strasbourg, Cité de la Musique Salle 3-27

Disparu. Remplacé par Marcel Garnier (1977).

Le conservatoire de Strasbourg a été muni d'une bonne dizaine d'orgues au cours de son histoire. Le grand orgue néo-baroque de la salle de concert de la place de la république n'était pas le premier Schwenkedel : un mystérieux petit instrument de 3 jeux sur 2 manuels a été construit pendant la guerre, et a rapidement disparu ensuite ; c'était l'opus 76. [SchwenkedelAB:2p1251] [IHOA:p184b-5a]

Le travail pour Bettlach, assurément pas l'un des plus glorieux effectués par la maison de Strasbourg-Koenigshoffen, consistait à ajouter un récit (en gardant le positif de dos) à l'orgue Joseph Callinet, 1844, du lieu. La transmission fut électrifiée... car le récit et le positif devaient partager le même clavier à la console (II+I/P 29j). Ce n'était assurément pas une bonne idée. La traction de l'opus 79 tomba en panne le jour de l'inauguration (30/05/1943), et l'orgue Callinet eut un bien triste centenaire. Il fallut attendre 1989 pour lui redonner sa cohérence.

1942 : La Robertsau (région de Strasbourg), Chapelle du cimetière Grand orgue

1942 : La Robertsau (région de Strasbourg), Chapelle du cimetière Grand orgue

Instrument actuel.

L'opus 80 est à transmission mécanique, et il est vraiment très spécifique, l'orgue et la console étant placés dans un local surplombant et attenant à la chapelle. Le son passe dans le sanctuaire par une baie. L'effet délivré à la console est assez quelconque, mais, en bas, on découvre toute la qualité de l'harmonisation de cet instrument. C'est un "orgue d'enterrements", certes, mais il est très réussi et d'une grande valeur. D'ailleurs, les funérailles ne méritent-elle pas des composantes de grande valeur ? Est-il digne, en ces moments, de présenter aux familles un "electrium" synthétique surmonté de fleurs artificielles ? [IHOA:p185a] [ITOA:4p681]

1943 : Mertzwiller (région de Niederbronn-les-Bains), St-Michel

1943 : Mertzwiller (région de Niederbronn-les-Bains), St-Michel

Remplacé par Gaston Kern (2001).

A Mertzwiller, on trouve un très bel orgue de 2001 ; l'instrument qui l'a précédé était attribué à Stiehr/Schwenkedel. Il y avait effectivement un orgue Stiehr dans l'ancienne église. En 1937, on décida d'agrandir l'édifice, mais malheureusement, ce n'était vraiment pas le moment... L'orgue Stiehr a été démonté par Adolphe Blanarsch et la nouvelle église inaugurée sans orgue le 29/05/1939. Les pièces de l'orgue Stiehr ont été entreposées et plus ou moins cachées pour échapper à d'éventuelles réquisitions. Dans la tourmente, une bonne partie fut perdue. C'est le cas du buffet Stiehr (en chêne, évidemment) : personne ne sait ce qu'il est devenu. De 1942 à 1944, Georges Schwenkedel construisit un orgue neuf (son opus 86) en réutilisant deux sommiers de Stiehr, ainsi que presque toute la tuyauterie du grand-orgue. L'orgue fut livré... en caisses. Après une première installation partielle, les sommiers ont été endommagés lors de l'offensive de Janvier 1945. L'orgue ne fut évidemment réparé et achevé qu'après la fin des hostilités. Il fonctionna à Pâques 1946, et fut béni à la Pentecôte de la même année. C'était un grand instrument (II/P 33j), constitué de deux corps séparés (la tribune est étroite en son centre en raison de la présence de la maçonnerie du clocher), sans réel buffet, mais probablement plein de possibilités. On préféra, en 2001, construire un orgue neuf. [IHOA:p111a] [ITOA:3p375] [PMSSTIEHR:p346]

1944 : Huningue, Christ-Roi

1944 : Huningue, Christ-Roi

Remplacé par Pierre Bois (1991).

Il s'agit d'une grande machine (II/P 38+2j), résolument néo-classique. Claviers de 5 octaves, transmission électrique. Le positif de dos est un grand Cornet décomposé de 6 rangs, auquel vient s'ajouter un Salicional et un Cromorne. Voix céleste et Cymbale au récit, Cornet à la pédale. Le numéro d'opus (81) semble être partagé avec l'orgue d'Orbey. [IHOA:p82a] [ITOA:2p171] [PMSCALL:p300] [AHuningue95:p35-9]

1945 : Orbey (région de Lapoutroie), St-Urbain

1945 : Orbey (région de Lapoutroie), St-Urbain

Remplacé par Antoine Bois (1998).

Ce travail - assurément pas un orgue neuf - était l'agrandissement d'un orgue Stiehr "tardif" (1869). Le numéro d'opus (81) semble être partagé avec Huningue. Il s'agissait d'ajouter 7 jeux au récit, de passer la pédale à 25 à 30 notes (sommiers neufs), ajouter les tirasses, et doter le grand-orgue d'une machine Barker. La nouvelle console était indépendante (face à la nef), avec des claviers de 56 notes (mais seulement 54 parlantes) une mécanique à équerres et un tirage des jeux pneumatique (pour offrir des combinaisons et un crescendo). La composition, bien sûr, était néo-classique, mais probablement plus par "héritage du passé" que par volonté de suivre la mode. En 1988 et 1998, Antoine Bois reconstruisit à nouveau l'instrument, pour se rapprocher de l'esthétique de 1869 (II/P 30j). [IHOA:p138a] [ITOA:2p325] [PMSLINK:p228-9] [PMSSTIEHR:p621-4]

Le travail pour Sierentz en 1946 reçut pour numéro d'opus (82). Il s'agissait d'ajouter un clavier à cet orgue qui n'en avait qu'un. L'orgue a été reconstruit en 2014.

En 1946, il y eut aussi un travail à Ottwiller.

1947 : Neudorf (région de Strasbourg), Foyer protestant

1947 : Neudorf (région de Strasbourg), Foyer protestant

Orgue disparu.

L'opus 89 a disparu dans les années 2000. L'édifice a été transformé en hôtel. [IHOA:p194a] [ITOA:4p721] [PMSRHW:p227]

1948 : Baldenheim (région de Marckolsheim), Eglise protestante

1948 : Baldenheim (région de Marckolsheim), Eglise protestante

Disparu à Wolfisheim. Remplacé par Muhleisen (1964).

Pour remplacer l'opus 5 de 13 jeux (1926) détruit durant la guerre de 1939-1945, il y eut ici un second orgue Georges Schwenkedel, posé en 1948, l'opus 90. Doté 9 jeux seulement, il fut démonté et déménagé à Wolfisheim (i.e. l'actuelle église protestante). Mais il n'y a jamais été remonté, et a disparu. [IHOA:p30a] [ITOA:3p19]

1947 : Fislis (région de Ferrette), St-Léger

1947 : Fislis (région de Ferrette), St-Léger

Instrument actuel.

L'opus 93 est la reconstruction d'un orgue de Valentin Rinkenbach dont des tuyaux en bois étaient vermoulus. [IHOA:p60b] [ITOA:2p113] [PMSRHW:p118-9] [PMSSUND1985:p221]

1947 : Illzach, Eglise protestante

1947 : Illzach, Eglise protestante

Remplacé par Hubert Brayé (2005).

De nombreuses maisons ont conservé le numéro d'opus 100 pour un instrument exceptionnel (en prenant pour cela quelques libertés avec la chronologie). Ce ne fut pas le cas pour Schwenkedel (qui atteint ce chiffre, il est vrai, dans l'immédiat après-guerre où les projets réellement valorisants n'étaient pas légion). Le numéro d'opus 100 fut donc donné à cette "pragmatique" transformation d'un orgue Dalstein-Haerpfer. Sûrement pas la meilleure réalisation sortie des ateliers de Koenigshoffen. L'instrument a, depuis, été remanié à deux reprises. [IHOA:p84a-b] [ITOA:2p178]

1948 : Uberach (région de Niederbronn-les-Bains), St-Wendelin

1948 : Uberach (région de Niederbronn-les-Bains), St-Wendelin

Remplacé par Gaston Kern (1992).

Ce travail (partageant le numéro d'opus 94 avec l'orgue de Bourtzwiller) consistait à reconstruire le petit orgue Stiehr qui était venu en 1871 de Marienthal. A ce propos, il s'avère que Schwenkedel était l'un de ceux qui respectait le plus les instruments anciens dans ce genre d'opérations. Appelé pour ajouter un récit et une console indépendante en 1946, il trouva beaucoup de tuyaux neufs, mais une composition globalement respectée. Les travaux demandés furent les suivants : réalisation d'un récit expressif de 9 jeux, en y plaçant la Gambe 8', la Flûte 4' et la Doublette de Stiehr. Le "manuel", devenu grand-orgue, perdit les 3 jeux précédents, ainsi que sa Trompette. Une console indépendante fut posée, en transformant la mécanique du clavier et de la pédale (équerres). Le récit, neuf, était pneumatique, sur sommiers à cônes. Les tuyaux qui n'étaient pas de Stiehr (essentiellement des basses, et la façade) ont été refaits, et la pédale logiquement complétée de 18 à 30 notes. Georges Schwenkedel était sûrement l'un des moins radicaux lors de ce que l'on appela plus tard les "pneumatisations", et donc l'un de ceux qui respectaient le plus les instruments anciens. C'est grâce à cela que l'orgue d'Uberach est encore un vrai Stiehr, depuis son retour à la traction mécanique en 1993. Il n'a d'ailleurs de nouveau plus qu'un manuel. [IHOA:p207b] [ITOA:4p794] [PMSCS61:p61-2] [PMSSTIEHR:p330-1] [SchwenkedelNB:1946-1953p4569-71] [Marienthal1962:p6,25] [Caecilia:1993-4p30] [Barth:p368-369]

1948 : Niederbronn-les-Bains, Eglise protestante

1948 : Niederbronn-les-Bains, Eglise protestante

Remplacé par Alfred Kern (1970).

L'opus 95 était la reconstruction de l'orgue Louis Geib, 1807 / Heinrich Koulen, 1886 du lieu (les sommiers et la console étaient de Koulen). La composition, très néo-classique, proposait un grand Cornet au grand-orgue, et pas moins de 7 rangs de Mixtures aux claviers. Le récit était doté d'un Cornet décomposé de 6 rangs, avec Larigot. Le tout fut à nouveau reconstruit dans l'esprit "néo-baroque" en 1970. [IHOA:p127a] [ITOA:3p433-4] [PMSSTIEHR:p611] [HOIE:p184-5] [PMSCS61:p62] [PMSCS65:p21] [HIOB:p285]

En 1948, Schwenkedel travailla à Village-Neuf, essentiellement pour électrifier la traction installée par Besserer en 1924.

1949 : Bartenheim (région de Sierentz), St-Georges

1949 : Bartenheim (région de Sierentz), St-Georges

Instrument actuel.

Pour remplacer son orgue Martin et Joseph Rinckenbach détruit lors de l'incendie de l'église le 21/07/1934, Bartenheim dut attendre l'après-guerre. Georges Schwenkedel posa en 1949 un bel orgue obéissant aux critères esthétiques de l'époque. Le résultat fut un instrument de qualité, sûrement bien au-dessus de la moyenne des instruments de l'immédiat après-guerre. Il fut modifié en 1980 : au grand-orgue, le Salicional a été remplacé par une Doublette et le Cor anglais par une Trompette, au récit, le Basson/Hautbois par une Voix humaine. [IHOA:p32a] [ITOA:2p22-3]

1949 : Strasbourg, St-Jean

1949 : Strasbourg, St-Jean

Remplacé par Curt Schwenkedel (1967).

Il s'agissait d'un orgue temporaire. [IHOA:p189b-189a] [ITOA:4p695-6] [LORGUE:138p46-9] [PMSAEA85:p231-2] [PMSCS72:p23-4] [CMAVS98:p108-12] [ArchSilb:p513-4] [Rupp:p333-4] [Mathias:p34] [Barth:p355,434b-435a]

1950 : Bourtzwiller (région de Mulhouse), St-Antoine

1950 : Bourtzwiller (région de Mulhouse), St-Antoine

Instrument actuel.

C'est un grand instrument (III/P 40j) résolument néo-classique, et qu'on ne peut pas qualifier d'authentique. [IHOA:p42a] [ITOA:2p268]

1950 : Friedolsheim (région de Hochfelden), St-Denis

1950 : Friedolsheim (région de Hochfelden), St-Denis

Remplacé.

L'opus 95 fut reçu le 12/03/1950 par Fernand Rich. Nous ne reviendrons pas ici sur cette nouvelle et désolante page noire de l'orgue alsacien (2018). Pour faire simple, la tuyauterie a été vendue (une aubaine pour l'acheteur, sûrement conscient de sa valeur), le reste du cadavre est, semble-t-il, toujours sur place. Cet orgue authentiquement alsacien, discrédité par les experts, a été "remplacé" par une chose "nordique" de récupération. L'Alsace sert à présent pour le "recyclage" de l'Europe. [IHOA:p62a] [ITOA:3p182]

1951 : Thann, Temple réformé

1951 : Thann, Temple réformé

Instrument actuel.

Voici l'époque des dernières concessions de Schwenkedel au néo-classicisme : la Trompette est à présent au grand-orgue, le "récit" est doté, comme seule anche, d'un Cromorne "diamètre unique" et de Mutations (coniques : Nasard et Tierce). Ce second manuel, même s'il est expressif et donc intérieur, est donc plutôt un positif. Cette évolution continuera pour faire de ces claviers des "Brustwerks" (positifs pectoraux) expressifs, puisque, pratiquement dépourvus de jeux graves, ils sont de dimensions réduites et peuvent donc être placés juste au-dessus de la console. Il n'y a plus de 16' manuel, une Cymbale au second clavier, et, surtout, plus aucun jeu harmonique. Pour l'anche 16' de pédale, Schwenkedel a adopté une solution voisine des fameux "Tuba 16'" de Koulen. L'opus 104 a été fort bien préservé. [IHOA:p205b] [ITOA:2p451] [PMSWEG:p290]

En 1951, il y eut aussi des travaux à l'orgue Roethinger de Mulhouse.

1952 : Reiningue (région de Wittenheim), Abbaye de l'Oelenberg Grand orgue

1952 : Reiningue (région de Wittenheim), Abbaye de l'Oelenberg Grand orgue

Instrument actuel.

L'opus 105 est une pure merveille, dans un cadre exceptionnel. C'est un orgue qui fait aimer les orgues. [ITOA:2p351] [Orgelbauerei1909:p12-4] [Barth:p289-90] [IHOA:p136a]

1952 : Neuf-Brisach, St-Louis

1952 : Neuf-Brisach, St-Louis

Remplacé par Alfred Kern (1982), déménagé à Colmar, Ste-Marie.

L'opus 108 été déménagé à Colmar, Ste-Marie en 1982. [LR1907:p83] [IHOA:p125a] [ITOA:2, 4p300, 728] [ArchSilb:p90, 277, 318] [ArsOrgani:31/2p90-93] [PMSBUSSY:p149-151] [Barth:p274] [PMSBERGANTZEL:p259 et planche avant 228]

1953 : Still (région de Molsheim), Institut des aveugles

1953 : Still (région de Molsheim), Institut des aveugles

En 1953, Schwenkedel livra deux orgues pour l'institut des aveugles. Le premier, l'opus 102 fut un petit (II/4) orgue d'exercice. [IHOA:p180b] [ITOA:4p653]

1953 : Still (région de Molsheim), Institut des aveugles

1953 : Still (région de Molsheim), Institut des aveugles

Le second orgue livré à l'institut des aveugles était une machine tout à fait extraordinaire. L'opus 104, inauguré le 31/05/1954 constitua en 1986 l'une des pages les plus surprenantes de l'inventaire des orgues d'Alsace. C'était une tentative pour aller "jusqu'au bout" de la logique des emprunts et extensions. Un "Grand cornet X" (10 rangs), côtoyait un Cornet V, un Cornettino IV, une Rauschpfeife IV, un Carillon III, une Sesquialtera II, une Spillflöte II, une Rauschquinte II et un Terzian II... On disposait en fait d'un certain nombre de rang, que les diverses combinaisons associaient comme prévu par la théorie. Evidemment, les différents rangs ne pouvaient pas être harmonisés de façon spécifique pour chaque type de Mixture ainsi assemblée. C'était donc plus un cas d'école - une machine d'enseignement - qu'un orgue opérationnel de 61 jeux.

Le projet était dû à l'abbé Raymond Geredis. Dans don article, il précise que "l'instrument [a été] spécialement conçu pour l'école de musique spécialisée pour Aveugles", qu'un Clairon est prévu au Grand-orgue, un Principal 2' et une Mixture à la Pédale, et que "tout ce qui pouvait servir de l'orgue précédent de la maison Rinckenbach a été réutilisé". Schwenkedel, même lorsqu'il musardait et tâtait du surréaliste (ce qui est quand même un peu le cas ici), ne pouvait s'empêcher de bien faire. Et on pourrait croire qu'une pareille machine doit être très fragile. En fait, cet orgue fournit de bons et loyaux services durant 50 ans, quand la Musique tenait une place importante à l'Institut. Il était joué par Antoine Heusser. Depuis 1995, l'orgue de Still était muet. Il fut repris par l'Association Musicale du Saulnois, qui projette de le remonter dans l'église de Bellange (près de Château-Salins). L'orgue Schwenkedel devrait être utilisé dans le cadre d'un festival et d'une école de musique. Tant mieux pour Château-Salins, tant pis pour l'Alsace, qui a perdu un bel élément de son patrimoine. [IHOA:p180b] [ITOA:4p653]

1953 : Biesheim (région de Neuf-Brisach), St-Jean-Baptiste

1953 : Biesheim (région de Neuf-Brisach), St-Jean-Baptiste

Instrument actuel.

Cet orgue, reçu le 22/11/1953, est une création assez exceptionnelle, qui peut être considéré comme un certain aboutissement de l'esthétique néo-classique. Il ne manque pratiquement rien à l'opus 111 (Voix céleste, Flûte octaviante, Basson 16', Trompette et Hautbois au récit, mais aussi Trompette et Fourniture 4 rgs au grand-orgue, et batterie d'anches complète à la pédale), et il donne accès à la quasi-totalité du répertoire pour orgue. Console de type "Burnhaupt", mais électrique. (Et donc avec un voltmètre !) [IHOA:p36b] [ITOA:2p38] [PMSRHW:p19-20]

1954 : Benfeld, St-Laurent

1954 : Benfeld, St-Laurent

Instrument actuel.

L'opus 103 est radicalement différent de celui de Still. Il y a 29 jeux réels (III/P 29+4j), et, fait révélateur, il est dépourvu d'accouplements à l'octave (bien que la transmission électrique l'aurait permis). L'instrument contient beaucoup de tuyaux de l'instrument de Joseph Rinckenbach, qui fut malheureusement endommagé pendant la deuxième guerre mondiale. [IHOA:p33b-4a] [ITOA:3p29] [PMSSTIEHR:p534-9] [PMSDBO1974:p132] [Barth:p148-9]

1952 : Neufrange (67), institut St-Joseph

1952 : Neufrange (67), institut St-JosephL'opus 114 était plutôt d'un orgue d'occasion. Il a été construit sur la base des sommiers de l'orgue Martin et Joseph Rinckenbach de Still (institut des aveugles). Six jeux de l'opus 129 de la maison d'Ammerschwihr ont été réutilisés (Montre, Prestant et Fourniture du grand-orgue, Bourdon 8' du récit, Soubasse et Flûte 8' de la pédale). Huit jeux neufs et un d'occasion ont servi au complément. Le pauvre instrument, certes pas "homogène" mais ayant au moins l'intérêt de former un tout cohérent, fut littéralement massacré dans les années 1970 par greffe d'une console d'occasion, et l'introduction de tout un fatras de Sesquialtera, Cymbale, Larigot, etc... La pauvre chose mutilée trouva refuge en 2002 à Metz-Queleu, mais n'a bien sûr plus aucun intérêt historique... sauf sa triste histoire, et son joli buffet. [IOLMO:Mo-Sap1518-21]

1954 : Horbourg-Wihr (région d'Andolsheim), Eglise de l'Assomption de la B.V.M.

1954 : Horbourg-Wihr (région d'Andolsheim), Eglise de l'Assomption de la B.V.M.

Instrument actuel.

L'opus 116 est un exercice de style : aller jusqu'au bout de la logique des emprunts et extensions (II/P 4+24j), un peu comme à l'institut des aveugles de Still. [IHOA:p81a] [ITOA:2p164]

1954 : Weitbruch (région de Haguenau), St-Gall

1954 : Weitbruch (région de Haguenau), St-Gall

Instrument actuel.

L'opus 118 concerna d'importants travaux sur un orgue Xavier Stiehr (1872) que Kriess avait doté d'une transmission pneumatique en 1924. [IHOA:p217b] [ITOA:4p833]

1954 : Uttenhoffen (région de Niederbronn-les-Bains), Eglise protestante

1954 : Uttenhoffen (région de Niederbronn-les-Bains), Eglise protestante

Instrument actuel.

L'église d'Uttenhoffen est réputée être la plus petite d'Alsace. Alsace oblige, elle est quand même dotée d'un orgue. Un orgue avec deux manuels et une "pédale indépendante", comme le soulignait parfois l'Orgue parisien de la fin 19ème, s'étonnant qu'on puisse trouver une chose pareille "en province". L'orgue de la plus petite église d'Alsace dispose aussi d'un jeu de 16'. C'est l'opus 120 de Georges Schwenkedel, qui a été construit en 1954, pour remplacer un premier orgue détruit par la guerre. [IHOA:p209a] [ITOA:4p802]

1954 : Strasbourg, Eglise réformée du Bouclier

1954 : Strasbourg, Eglise réformée du Bouclier

Remplacé par Alfred Wild (1988).

La maison Schwenkedel a pratiquement reconstruit cet orgue Link... car il fallait absolument "de l'électrique". A l'opposé de certains facteurs qui ont apposé leur plaque sur des instruments à peine modifiés, la plaque d'adresse stipulait fort modestement : "Electrification réharmonisation - G. SCHWENKEDEL et FILS - Année 1954". Avec le recul, certainement pas ce que la maison Schwenkedel a fait de mieux...

1955 : Aubure (région de Ste-Marie-aux-Mines), St-Jacques Majeur

1955 : Aubure (région de Ste-Marie-aux-Mines), St-Jacques Majeur

Instrument actuel. Remplacé par une chose élctronique.

L'orgue d'Aubure existe toujours (numéro d'opus, 113, partagé avec la clinique Ste-Barbe à Strasbourg). C'est un grand positif de dos en balustrade de la tribune. Mais, dans la région de Ste-Marie-aux-Mine si riche en orgues, Aubure fait exception : on y a cédé, en 2003, à la facilité et aux sirènes du "numérique". [IHOA:p29a] [ITOA:2p15] [PMSCALL:p151] [SchwenkedelNB:1932-1939p4267] [SchwenkedelDO:1,3,5p2805,3124,3399] [Mathias:p69] [Barth:p138,142]

1955 : Strasbourg, Clinique Ste-Barbe

1955 : Strasbourg, Clinique Ste-Barbe

Orgue disparu vers 2000.

Le numéro d'opus (opus 113) confirme que cette reconstruction (avec une traction électrique) de l'orgue Koulen 1891 était considérée comme la création d'un orgue neuf. Il est vrai qu'on est passé de II/8 à II/P 18j. Ce fut, dit-on, le dernier travail de Georges Schwenkedel. [IHOA:p182b] [ITOA:4p658]

En 1955 eut lieu un des rares travaux fortement critiquables imputables à la maison Schwenkedel, à Zillisheim (église du collège épiscopal) : la quasi-destruction de l'opus 95 de Martin et Joseph Rinckenbach.

Il était temps de faire des choix. La maison Schwenkedel avait porté haut les couleurs d'un post-romantisme poétique et coloré, direct héritier des conseils de Schweitzer et de Rupp. Georges avait courageusement proposé une approche originale du néo-classique, plus proche des vallées de la Suisse que des sirènes de "l'orgue nordique" (une chose mal définie, mais qui devait être géniale, vu que les tous autres avaient l'air de savoir ce que c'est). Il prit sa retraite, sûrement rassuré par les perspectives d'un marché florissant. Il ne savait pas qu'avec l'accélération délirante des "30 glorieuses", il ne restait à l'entreprise qu'il avait créée que 20 ans à vivre... mais quelles 20 années !

De Sand (1955) à Mulhouse, St Fridolin (1961) : le néo-classique et les premiers néo-baroques

De Sand (1955) à Mulhouse, St Fridolin (1961) : le néo-classique et les premiers néo-baroques

La situation pour Curt Schwenkedel était schématiquement la suivante : 10 ans après la fin du conflit, la maison Rinckenbach d'Ammerschwihr, le "concurrent naturel" avait disparu. Joseph Rinckenbach, en manque de successeur et surtout de réseaux dans cette "France moderne", avait fini par s'épuiser. Dans le Haut-Rhin, Christian Guerrier connaissait un franc succès, malgré son approche "pragmatique" de la mécanique (ce n'était pas grave : à l'époque, du moment que c'était mécanique, c'était génial). A Strasbourg, la maison Muhleisen avait 10 ans, et pratiquait un retour au techniques du 18ème plein de sincérité, vu qu'Ernest avait eu une révélation en renouvelant l'orgue de l'église protestante St-Pierre-le-Jeune à Strasbourg. Mais sans jamais tomber dans l'excès. A Sarre-Union, Jean-Georges Koenig aussi pratiquait la transmission mécanique avec sincérité : il y était parfaitement à l'aise. Alfred Kern, après des débuts un peu surprenants (opus 1 à Strasbourg, 1957), allait bientôt révéler l'étendue de son talent, mais en 55, ceci n'était pas connu. Il n'y avait donc qu'une solution viable pour Curt Schwenkedel : le néo-baroque "poussé" (Marcussen/Zachariassen ; ou Jürgen Ahrend qui en 1954 posa son Opus 1), déjà pratiqué avec zèle.

Le style néo-baroque était prêt : il restait à obtenir l'adhésion des "petits" organistes et du public. (On verra qu'on décida par la suite de s'en passer.)

Curt, dans son atelier, avait encore besoin de 3 à 5 ans pour affirmer un style et constituer ses réseaux, mais il savait probablement déjà où il allait. S'ouvre alors une période de transition, où Curt est au pouvoir, et Georges à la retraite, mais toujours là.

1955 : Sand (région de Benfeld), St-Martin

1955 : Sand (région de Benfeld), St-Martin

Instrument actuel.

Cet orgue fut donc a priori construit sans Georges. La reconstruction d'un orgue Stiehr endommagé durant le conflit mondial fut l'opus 124 de la maison de Koenigshoffen ; l'inauguration eut lieu le 30/01/1955. La plaque d'adresse porte l'année de construction : 1954. Georges Schwenkedel avait estimé que le buffet Stiehr était récupérable. Mais les "marottes" des années 50 faisaient encore loi, l'instrument resta dépourvu buffet. Il est complètement néo-classique. [IHOA:p162b] [ITOA:4p572] [PMSSTIEHR:p601-4] [PMSSTIEHR75:p362]

1954 : Munster, Eglise protestante

1954 : Munster, Eglise protestante

Remplacé par Georges Frédéric Walther (1985).

De 1954 date la malheureuse transformation de l'Opus 10 de Georges (1927) par Curt Schwenkedel. Pour y ajouter un positif de dos... Le tout a été reconstruit par la maison Muhleisen, en 1985, en mécanique, mais en échappant à la tyrannie du néo-baroque alors omniprésent ; ce qui a finalement donné un des instruments les plus marquants de la région, bien qu'il soit affublé d'un Larigot. [IHOA:p122a] [ITOA:2p293-4] [YMParisAlsace:p65-7] [AORM:p20] [PMSCALL:p352] [PMSSTIEHR:p645-9] [Barth:p270]

1954 : Palaiseau (91) N.D. De Pitié

1954 : Palaiseau (91) N.D. De PitiéIl s'agit d' un ancien orgue de salon, l'opus 125 (II/P 11+14j), construit pour Jean-Marie Brouet, le directeur de l'usine Arthur Martin de Révin (Ardennes). Après les quelques années d'errance caractéristique de l'histoire des orgues de salon, l'instrument fut installé à Puteaux, où il fut inauguré lors de la fête de la musique de l'an 2000. [Deondino]

1955 : Algolsheim (région de Neuf-Brisach), Eglise protestante

1955 : Algolsheim (région de Neuf-Brisach), Eglise protestante

Instrument actuel.

L'opus 126 est encore résolument néo-classique (Trompette et Tierce au récit, deux accouplements à l'octave). [IHOA:p24b] [ITOA:2p1]

1955 : Chalampe (région d'Illzach), St-Wendelin

1955 : Chalampe (région d'Illzach), St-Wendelin

Instrument actuel.

Emprunts et extensions sont encore au programme pour l'opus 128 : le grand-orgue et la pédale ne sont constitués que de deux rangs : l'un de Principaux, commençant au 8', et de 80 notes, produit la Montre, le Prestant et la Doublette. L'autre est constitué de Flûtes, commençant au 16' (coniques dans les dessus), de 80 notes aussi. Il produit la Soubasse, le Bourdon et la Flûte. [IHOA:p46a] [ITOA:2p70] [SchwenkedelAB:2p1306]

1956 : Mietesheim (région de Niederbronn-les-Bains), Eglise mixte

1956 : Mietesheim (région de Niederbronn-les-Bains), Eglise mixte

Instrument actuel.

Les sommiers sont toujours à cônes, électriques, mais l'opus 123 est muni d'un positif de dos. C'est la disparition des récits expressifs qui s'amorce ici. [IHOA:p112b] [ITOA:3p376]

1956 : Holtzwihr (région d'Andolsheim), St-Martin

1956 : Holtzwihr (région d'Andolsheim), St-Martin

Instrument actuel.

L'opus 130 a fait l'objet de choix audacieux. Il est en fait constitué de deux orgues : la partie principale est placée en nid d'hirondelle. C'est un 2 claviers / pédalier avec récit expressif, dont l'expression est commandée pneumatiquement. Un orgue de choeur, indépendant, est situé au-dessus de l'entrée de la chapelle ; il peut être joué depuis la console du grand (sur le clavier du bas et le pédalier). [IHOA:p81a] [ITOA:2p161-2] [PMSBERGANTZEL:p247-8] [Barth:p226]

1956 : Sarralbe (57), église luthérienne

1956 : Sarralbe (57), église luthérienneC'est la reconstruction d'un orgue d'Adrian Spamann. La tuyauterie est de Schwenkedel (commandée chez Laukhuff) et les sommiers de Spamann. [IOLMO:Mo-Sap1881-2]

1856 : Penne-d'Agenais (47)

1856 : Penne-d'Agenais (47)La basilique Notre-Dame de Peyragude abrite un petit orgue Schwenkedel (I 11j) disposé en tribune. La tuyauterie est disposée hors buffet, mais le soubassement est soigné, et comprend même des culots de tourelles. [OrguesAquitaine]

1957 : Grussenheim (région d'Andolsheim), Ste-Croix

1957 : Grussenheim (région d'Andolsheim), Ste-Croix

Instrument actuel.

L'opus 122 aussi, est encore complètement néo-classique. [LORGUE:1959-4, n°92p128] [IHOA:p67b] [ITOA:2p127]

1957 : Wickerschwihr (région d'Andolsheim), St-Jacques Majeur

1957 : Wickerschwihr (région d'Andolsheim), St-Jacques Majeur

Instrument actuel.

Avec l'opus 132 Curt Schwenkedel fit sa première tentative d'harmonisation "à Plein-vent", qui connut un fort succès dans les années 1960. L'instrument a donc déjà sa place dans l'histoire de la facture d'orgues ! Construit autour d'une structure en béton en forme de chevalet, l'instrument est en quelque sorte l'expression ultime du refus du buffet. [IHOA:p219b] [ITOA:2p481] [Marienthal1962:p26]

1957 : Jebsheim (région d'Andolsheim), Eglise protestante

1957 : Jebsheim (région d'Andolsheim), Eglise protestante

Instrument actuel.

L'opus 134 remplace l'opus 70 détruit pendant la guerre. Pas de buffet, la traction est électrique et le second clavier est expressif et porte la Trompette (mais il est totalement dépourvu de jeux romantiques). [IHOA:p87a] [ITOA:2p182] [PMSRHW:p207] [AS1975:p142-8]

1957 : Dornach (région de Mulhouse), Ste-Thérèse

1957 : Dornach (région de Mulhouse), Ste-Thérèse

Instrument actuel.

L'opus 135 reçut l'un des premier jeux "Italiens" (un Principal de large taille, idéal pour commencer Frescobaldi ; d'où son nom), qui seront très à la mode dans les années 1960. Le reste est néo-classique, avec une batterie d'anches complète au récit... mais la Trompette peut être empruntée au grand-orgue. [IHOA:p52b] [ITOA:2p271]

1957 : Witternheim (région de Benfeld), St-Sébastien

1957 : Witternheim (région de Benfeld), St-Sébastien

Instrument actuel.

Pour l'opus 137, pas de "Principal italien", mais une Flûte 4' conique. Or, le "Gemshorn 4'", c'est une couleur qui rappelle le début du siècle. [IHOA:p224b,29b] [ITOA:4p877] [PMSSTIEHR:p696-7,715] [Barth:p114,391,427]

1957 : Colmar, Hôpital départemental

1957 : Colmar, Hôpital départemental

Instrument actuel.

Laurent Steinmetz a laissé en 1984 une inscription dans cet orgue, indiquant que c'est déjà lui qui l'avait harmonisé en 1957. [IHOA:p48a] [SchwenkedelDO:4p3221,3245-6]

1957 : Sausheim (région d'Illzach), St-Laurent

1957 : Sausheim (région d'Illzach), St-Laurent

Remplacé par Georges Frédéric Walther (2005).

Ce grand (III/P 25+7j) instrument existe toujours (en tribune). On y trouve un Principal italien 8'. Son entretien étant devenu problématique, et on préféra (avec succès) s'orienter vers la construction d'un orgue neuf, placé dans le chœur. Mais la grande chose néo-classique est toujours là, avec sa Flûte 16' en vue. Personne n'a eu le coeur de la démonter. Heureusement. C'est une jolie sculpture muette, et, qui sait, dans quelques années... [IHOA:p164a] [ITOA:2p413]

1957 : Hombourg (région d'Illzach), St-Nicolas

1957 : Hombourg (région d'Illzach), St-Nicolas

Instrument actuel.

La nature exacte de cette transformation reste à cerner. Mais la plaque Schwenkedel a été apposée à la console.

En 1957, il y eut aussi une intervention à Hagenthal-le-Bas. Un petit orgue Schwenkedel fut aussi installé à Haguenau, mais il était probablement déjà d'occasion.

1958 : Friesen (région de Hirsingue), Sts-Pierre-et-Paul

1958 : Friesen (région de Hirsingue), Sts-Pierre-et-Paul

Remplacé par Ivo et Boris Garnier (2012).

L'opus 127 (120 selon certaines sources) a été démonté en 2012. Sa console (accompagnée, comme elle est électrique, d'éléments de la transmission) devrait prochainement reprendre du service, en servant à redonner vie à l'orgue d'Altkirch, St-Morand. [IHOA:p62a] [ITOA:2p119] [Barth:p196]

1958 : Bischoffsheim (région de Rosheim), Couvent des Rédemptoristes

1958 : Bischoffsheim (région de Rosheim), Couvent des Rédemptoristes

Instrument actuel.

Parmi les souvenirs laissés par une pratique quasi-hebdomadaire de cet instrument pendant plusieurs années (fin des années 1990) figure celui de claviers couverts de rosée en hiver (due à l'humidité du lieu) ; le fait de savoir que la transmission est électrique donne quelques sueurs froides (qui elles-même ne contribuent pas à faire évoluer l'hygrométrie dans le bon sens). Craintes infondées, toutefois. Les autres souvenirs son bons : c'est un petit instrument très attachant, auquel il ne manque vraiment qu'un buffet. Mais bon, il est né sans... [LORGUE:1959-4, n°92p128] [IHOA:p37b,215a] [ITOA:3p58] [PMSCS68:p23-9] [PMSCALL:p90,92] [PMSSTIEHR:p442-3] [Barth:p154]

1958 : Schirrhein (région de Bischwiller), St-Nicolas

1958 : Schirrhein (région de Bischwiller), St-Nicolas

Remplacé par Yves Koenig (1996).

On pourrait penser que cet opus 141 (qui est encore un "dommages de guerre") était "à bout" dans les années 1990 (selon l'expression consacrée). Ce serait mal connaître la qualité des orgues Schwenkedel : en 1995, lors de la fourniture d'un orgue neuf pour Schirrhein, le Schwenkedel a été revendu à Ploëmel, dans le Morbihan. Il y coule des jours heureux, et se trouve particulièrement mis en valeur. Le déménagement et le remontage ont été effectués par Bernard Andrault, avec le concours de l'Association des Amis de l'Orgue de Ploëmel. Il a été inauguré le 03/06/1996 par Christine Riskine-Guiguen, qui y a même enregistré un CD. [Caecilia:1996/4p29-30] [IHOA:p167a-b] [ITOA:4p606]

1958 : Lutterbach (région de Wittenheim), Sacré-Coeur

1958 : Lutterbach (région de Wittenheim), Sacré-Coeur

Instrument actuel.