Cernay, église protestante, l'Opus 2 de Georges Schwenkedel,

Cernay, église protestante, l'Opus 2 de Georges Schwenkedel,le 11/10/2014.

L'édifice est assez exceptionnel, tant par son architecture que son ambiance (et son acoustique). La tour le rend immédiatement identifiable, et ses autres originalités sont un charmant aspect "Europe du nord", une grande et lumineuse baie vitrée surplombant la tribune, et la "salle d'orgue" qui lui fait face. Le premier lieu de culte protestant à Cernay fut une maison prêtée par une famille juive. On put ensuite construire un temple, rue de la Croix : il fut inauguré le 17/12/1843. En 1904, le Pasteur Schoen offrit un terrain (l'emplacement du temple actuel) sur lequel s'éleva bientôt un édifice neuf (1906). Après la première Guerre mondiale, il n'en resta que la tour, et il fallut entièrement le reconstruire, ce qui fut fait pratiquement à l'identique. Bien qu'inauguré le 12/07/1925 l'édifice actuel doit donc ses plans à celui de 1906, et cela explique peut-être la chaleureuse ambiance "belle époque" de l'ensemble. Pour le doter d'un orgue, on s'adressa à un jeune facteur très prometteur : Georges Schwenkedel. Il fournit ce qui était déjà le troisième orgue du lieu. Car l'histoire des orgues du temple de Cernay est fort riche, et commence dès 1843.

1843

Historique

Un orgue est attesté dans le premier temple de Cernay, dès sa construction, puisqu'il a été inauguré le même jour que l'édifice, le 17/12/1843. Pie Meyer-Siat émet l'hypothèse que son auteur ait été Bernhard Merklin. [IHOA] [PMSLINK] [PMSSTIEHR] [Barth]

La famille Merklin d'Oberhausen (D) a fait son entrée dans l'histoire de la facture d'orgues grâce à Franz Joseph (1788-1857), menuisier de formation, qui apprit son nouveau métier (à 32 ans !) chez Stephan Just. Son fils Joseph est "notre" Merklin français ("Paris et Lyon"), le plus grand concurrent de Cavaillé-Coll et un des principaux inspirateurs de la facture d'orgue symphonique européenne. Bernhard Merklin (19/05/1808-1867), lui, était un petit-cousin du fondateur. Il obtint sa licence en 1842, après 17 ans de pratique du métier (!) (chez les Merklin, on devait préférer l'expérience à la précocité). Ses premiers orgues neufs semblent dater de 1854, au moment où il ouvrit sa filiale à Mulhouse. L'orgue de Cernay était donc un précurseur, à moins qu'il n'ait été construit pour le compte de Franz Joseph. Ni les travaux de Michel Jurine, ni ceux de Bern Sulzmann ne citent Cernay dans la liste des travaux des maisons Merklin d'Oberhausen et Fribourg. [MerklinJurine]

Mais à Riquewihr en 1852, c'est bien l'orgue de Cernay ("Sennheim") qui a servi de référence pour Bernhard Merklin auprès du maire Preiss. C'est confirmé par une lettre de B. Merklin au maire, datée du 24/06/1852. Le projet pour Riquewihr fut sans suite (dans un premier temps, le préfet refusa son accord, et quand il le donna, c'est B. Merklin qui refusa), mais la jolie composition caractéristique des débuts du romantisme peut donner une bonne idée de ce que fut probablement l'orgue de Cernay :

Ce qui est remarquable, c'est que Joseph Stiehr réalisa pour Riquewihr en 1853 exactement la composition proposée par B. Merklin. Et renonça donc a son habituel Cornet.

L'édifice a été démoli en 1907. L'orgue a donc probablement été installé ailleurs. [WikiProtestants]

Historique

Pour le nouvel édifice, achevé en 1906, c'est à la maison Gebrüder Link que l'on demanda de fournir un orgue neuf, qui fut leur opus 432. On ne sait pas grand chose de cet instrument, seulement qu'il avait 13 jeux. [IHOA] [PMSLINK]

Contemporain et de taille comparable à ceux de Merkwiller-Pechelbronn (opus 423, 11 jeux) Scharrachbergheim-Irmstett (opus 446, 12 jeux), il devait beaucoup leur ressembler. Le style des Link étant plutôt bien établi, on peut même avancer l'hypothèse d'une composition (la Mixture pouvait être au grand-orgue) :

Cet orgue a été détruit, par faits de guerre, vers 1916. [IHOA]

La bataille dite du Hartmanswillerkopf ne laissa rien de l'opus 432 des frères Link. Le pasteur Paul Kopp a raconté l'histoire, particulièrement poignante, de la communauté protestante à cette époque : comment le conflit fit irruption dans les vies, ce jour de Noël 1914 (!), puis l'évacuation, et, au retour en 1918, le désolant spectacle des ruines. De l'église protestante, il ne restait que la tour. [WikiProtestants] [PMSLINK]

Historique

C'est en 1926 que Georges Schwenkedel posa ici son opus 2. [IHOA] [PMSLINK]

Pour situer le contexte, il faut se rappeler que l'on avait souhaité reconstruire l'édifice à l'identique. On peut donc estimer que pour l'orgue, l'idée générale était de retrouver un instrument analogue a celui qui avait été perdu pendant le conflit. D'autre part, la "Société coopérative pour la reconstruction des églises en Haute-Alsace" qui participait au financement devait opérer de façon analogue aux assurances modernes. La base dut être une composition sur 13 jeux, légèrement complétée par de probables contributions supplémentaires, qui ont permis de passer à 15.

Ce qui est frappant, c'est que, même 20 ans après, la composition livrée par Schwenkedel ne s'écarte pas beaucoup des compositions des frères Link, auteurs de l'orgue à remplacer (voir l'hypothèse ci-dessus). Les seules vraies différences sont des compléments logiques : le Bourdon 16' au grand orgue et la Trompette harmonique au récit. Cette dernière est assurément plus "française", et cette "différence" entre 1906 et 1926 ne peut étonner personne.

Le grand-orgue est avant tout un "clavier maître" ; il porte les Principaux et les deux Bourdons fondamentaux. La Mixture, au récit, est grave (2'2/3) et directement inscrite dans la tradition romantique. Schwenkedel n'a pas osé y inclure une Tierce. L'ossature du récit est constituée, comme il se doit, des trois fonds de 8' : un Principal (étroit), un Salicional (qui a vraiment l'air d'une Gambe), et une grande Flûte 8' (ici harmonique). La Trompette harmonique, démultipliée par les accouplements à l'octave (II/I 16' et II/I 4') devient pratiquement une batterie d'anches complète au récit, conférant une dynamique qui devait être impressionnante.

Il y a deux originalités : la fameuse Doublette à 2 rangs, et les 2 jeux de pédale empruntés au récit (Salicional et Flûte pastorale). On a donc une pédale expressive !

Reste la "signature" de Schwenkedel : le Cor des Alpes (Gemshorn ; déjà Stiehr l'appelait parfois ainsi), et la Flûte pastorale, qui est un Bourdon 4'. Ils sont complétés par une Flûte 2' (Flageolet). Schwenkedel aimait beaucoup les Flûtes, et leur donnait des noms recherchés et poétiques. En montrant "Cor des Alpes" et "Flûte pastorale" à la console, on annonce clairement la couleur à l'organiste.

En 1947, Georges Schwenkedel revint réparer son instrument. [ITOA]

En 1976, une partie de la tuyauterie fut retirée de l'orgue. [IHOA] [ITOA]

C'était à l'occasion de la construction de l'orgue de choeur. L'inventaire technique des orgues d'Alsace rapporte que, malheureusement une partie de la tuyauterie de ce magnifique instrument servit à construire l'orgue de chœur.

Toutefois, en essayant de rapprocher ce qui manque de l'orgue de tribune de ce qui se trouve dans l'orgue de chœur, on se rend compte que la réalité doit avoir été un peu plus complexe.

Cernay, église protestante, les deux orgues.

Cernay, église protestante, les deux orgues.Cette image est vraiment l'occasion de d'approfondir le fait qu'il y a réellement deux types d'orgues, complémentaires, et indissociables.

L'orgue "classique" (ici à droite) est inspiré des instruments du 18ème, et il est étagé verticalement. Il joue à fond la proximité avec son auditoire (quand il est logé en tribune, il est doté d'un positif de dos en balustrade pour servir d' "avant-poste" sonore). Il est conçu pour diriger et encadrer la musique ; c'est le berger des notes. L'équivalent musical de la chaire qui se trouve à sa droite.

L'orgue "romantique" (dans son local semi-ouvert, qui ménage à la fois sa pudeur et son sens du partage) a été conçu au 19ème. Il s'épanouit horizontalement, d'avant en arrière et de gauche à droite. Il sait s'éloigner de l'auditoire, poussé par d'une sorte de mysticisme refusant toute approche "évidente" du sacré. Il veut apprivoiser l'assemblée, qui, au début, ne devrait même pas savoir d'où viennent ses sons. Apportant autant de questions musicales que de réponses, orgue romantique s'exprime par la dynamique et les contrastes. L'orgue romantique propose, accompagne la réflexion, expérimente et commente ; il ne dirige pas.

L'orgue classique s'exprime avec une certaine économie de moyens. Tout y est plus simple, rassurant. Mais aussi plus exigeant pour l'organiste : une traction mécanique nécessite un toucher très rigoureux pour que l'instrument s'exprime avec plénitude (la différence entre un amateur et un professionnel est évidente dès les premières notes). Son entretien est plus simple, et il supporte assez bien un rendez-vous semestriel manqué avec le facteur.

L'orgue romantique est plus exigeant pour son propriétaire et son facteur. Il comporte des "pièces d'usure" (membranes) qu'il faut remplacer tous les 20-30 ans (l'occasion de mobiliser des volontaires et de rendre, le temps d'une saturnale, l'orgue à son public). Plus grand et plus compliqué, il nécessite beaucoup de souplesse lors de sa conception, et il est donc souvent plus spécifique, et adapté à son environnement ; donc moins "standardisé". Les organistes, eux, doivent se familiariser avec les nombreuses commandes à la console (expression, crescendo, accouplements à l'octave, combinaisons) qui ne sont absolument pas des "accessoires", dans le sens où leur usage est fondamental pour permettre à l'instrument d'exprimer tout son potentiel. Une fois ces étapes franchies, apportant à chaque fois les bienfaits de l'effort valorisé (à la communauté et à ses organistes), l'orgue romantique est celui de la liberté et de la création.

A droite et en avant, nous avons donc la musique "révélée", enseignée et encadrée. On y progresse en suivant l'exemple. A gauche et en retrait, nous avons la musique "méditée", imaginée, qui fait face à la crainte inspirée par la prise de conscience de sa propre liberté. On y progresse en sacrifiant ses acquis antérieurs. Complémentaires, et indissociables.

Le buffet

Le buffet "Jugenstill".

Le buffet "Jugenstill".C'est la déclinaison "Art nouveau" d'une structure assez commune en Alsace, qui remonte au début du 19ème (var par exemple Eckbolsheim, Johann-Conrad Sauer, 1811, ou, encore plus parlant, le buffet de grand-orgue à Ingwiller). La tendance était d'augmenter le nombre de tuyaux dans les tourelles (jusqu'à 9, au lieu des 5 permis par l'orgue classique) et de donner beaucoup plus d'ampleur à la partie centrale, qui cesse d'être une "tourelle". Ici, deux tourelles de 9 tuyaux en cadrent un grand élément central construit sur un trapèze (pour s'excuser de comporter des lignes droites, peu appréciées de l'Art nouveau, il porte une rangée de tuyaux décrivant une grande parabole). Seul le soubassement comporte des boiseries. Les tourelles sont munies de culots avec des cannelures et un ornement floral horizontal (fort original). La partie trapézoïdale donne aussi l'occasion de placer des motifs floraux et deux demi-rosaces.

La façade est parlante (tuyaux de la Montre 8', Fa# en montre au centre de la tourelle latérale droite). Il y a 9 tuyaux dans les deux tourelles latérales, 3 sur chaque partie horizontale des "plate-faces", 6 sur leur partie oblique, et l'élément central en parabole comporte 21 tuyaux (soit 57 en tout).

L'impact dans le tuyau donnant le Sol grave (au centre de la tourelle de gauche) a donné lieu à une petite légende locale : ce serait un éclat d'obus (1939-1945) qui aurait traversé l'édifice pour se loger là. Toutefois, on n'a jamais trouvé le "point d'entrée". Notons qu'en zoomant sur les photos, on se rend compte que l'impact a réellement été causé de haut en bas, car le métal est replié vers le base. Ceci est peu compatible avec un "accident d'échelle". Le mystère reste donc entier.

Caractéristiques instrumentales

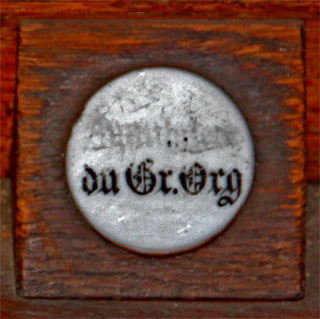

Console latérale accolée au flanc gauche du buffet, fermée par un rideau coulissant. Tirage des jeux par dominos placés en ligne au-dessus du second clavier. Les noms des jeux figurent sur des porcelaines rondes au centre des dominos, munies d'un liséré doré. Ils sont écrits en Gothique, en vert pour la pédale, en rouge pour le récit, en noir pour le grand-orgue et les accouplements. Les 27 dominos sont numérotés (sauf le premier) dans leur partie inférieure, de 1 à 26. Il y a 4 dominos inutilisés (pour des extensions futures ?) : le "domino 0" tout à gauche côté pédale, et trois du côtés droit : les 22, 23 et 26 (ils ne sont donc pas dans l'ordre de la ligne : deux jeux étaient prévus pour se placer avant le Prestant (donc en 8'), et un après la Doublette (une anche ?).

Voici l'ordre et l'orthographe précise :

[Domino sans porcelaine ni numéro], pédale (vert) : 1:"Flûte pastorale 4'", 2:"Salicional 8'", 3:"Basse d'Echo 16'", 4:"Sousbasse 16'", tirasses (noir) : 5:"Gr.Org. à la Péd.", "6:Récit à la Péd.", récit (rouge) : 7:"Trompette harm. 8'", 8:"Plein jeux 2 2/3' 4 rangs", 9:"Flageolet 2'", 10:"Flûte pastoral 4'", 11:"Cor des Alpes 4'", 12:"Voix céleste 8'", 13:"Salicional 8'", 14:"Flûte harm. 8'", 15:"Montre Violon 8'", accouplements et grand-orgue (noir) : 16:"Récit au Gr.Org à l'oct.gr.", 17:"Récit au Gr.Org", 18:"Récit au Gr.Org. à l'oct.aig.", 19:"Bourdon 16'", 20:"Montre 8'", 21:"Bourdon 8'", 24:"Prestant", 25:"Doublette 2' 2rangs", 22 [blanche], 23 [pas de porcelaine], 26 [blanche].

Claviers blancs, à joues galbées. Le pédalier, prévu pour 30 marches, a disparu. Commande de l'expression du récit et du crescendo par pédales-bascules situées au-dessus de la deuxième octave du pédalier. Elles sont repérées par de grandes porcelaines blanches, rondes : "Expression du récit" (en Gothique mais en Français !) et "Crescendo". Contrôle du crescendo par cadran linéaire bordé de bakélite blanche, et repéré par "0" à gauche, une flèche, et "Volles Werk" à droite (ce sont les seuls mots en allemand de la console : la plaque faisait peut-être partie d'un stock plus ancien ou a été achetée chez un sous-traitant sans "customisation"). Elle est cassée à droite au niveau des vis. Le cadran est situé au centre et en haut de la console, ce qui témoigne de l'importance donnée à cette fonction. Programmation de la combinaison libre par picots à tirer et accrocher, de couleur marron et placés au-dessus du domino correspondant. Appel et retrait de la combinaison libre par deux pistons situés sous le premier clavier et au centre, repérés par des porcelaines blanches "Comb. libre" et "Annul. Comb. libre". Il y a trois pédales-cuillers à accrocher, en bois munis d'une plaque de protection métallique : la commande du trémolo du récit (à droite des pédales-bacules), l'appel grand-orgue (à gauche ; porcelaine partiellement effacée "Annulateur du Gr.Org") et une troisième, plus à gauche, dont la porcelaine est effacée, mais qui doit probablement servir à sélectionner et retirer la registration par la pédale de crescendo.

La ligne supérieure de la porcelaine de l'annulateur grand-orgue est effacée, mais un traitement numérique sur la photo l'a révélée.

La ligne supérieure de la porcelaine de l'annulateur grand-orgue est effacée, mais un traitement numérique sur la photo l'a révélée.Cela n'a par contre rien donné sur la porcelaine de gauche, qui est restée totalement blanche.

Pas de plaque d'adresse.

Le dessin de cette console sera pratiquement entièrement repris par la suite à Bernwiller (1929), et même, bien plus tard, par exemple à Courtavon (1933).

Sommiers à membranes, diatoniques pour les manuels. Ceux du grand-orgue sont en avant, derrière la façade, et ceux du récit à l'arrière, au même niveau. Les volets de la boîte ont disparu. Sommier de pédale chromatique , placé contre le flanc droit du buffet (à l'opposé de la console), en contrebas. Il y a 2 rangées de 15 notes celle des graves (C-d) étant contre la cloison, basses au fond, la seconde (dis-f') se place devant, aigus au fond.

Le sommier du grand-orgue, côté gauche (Cis? - l'orgue a l'air "retourné").

Le sommier du grand-orgue, côté gauche (Cis? - l'orgue a l'air "retourné").La façade est à gauche, et à droite se trouve le passage entre le grand-orgue et le récit. La console se trouve vers le haut de l'image.

Ordre des chapes depuis la façade, donc de gauche à la droite :

Montre, Prestant, Bourdon 16', Bourdon 8', Doublette à 2 rangs. Quatre tuyaux de Principaux sont encore là.

On distingue à gauche les moteurs pneumatiques et les postages de la façade. Cette dernière est entièrement parlante.

Le sommier du récit, côté droit (C ?).

Le sommier du récit, côté droit (C ?).Ordre des chapes du mur vers l'avant : Voix céleste, Cor des Alpes 4' (Bourdon à calottes mobiles),

Geigenprincipal, Flûte pastorale 4', Flûte harmonique 8', Salicional 8', Fourniture 4 rgs, Flageolet, Trompette.

Comme on le voit, ce sont surtout les petits tuyaux qui ont disparu.

D'autres, malheureusement, ont été écrasés, comme ces quatre notes de la grande Flûte harmonique 8'.

A leur droite, un tuyau de Principal a eu plus de chance, puisque la zone de la bouche a été épargnée.

A leur gauche, quelques petits tuyaux (bouchés) de la Flûte pastorale 4'.

A droite de l'image, la "fosse" où se loge la pédale.

Les sommiers sont dans un très bon état de conservation (les membranes seraient évidemment à renouveler).

Une vue du soubassement, auquel on accède par une ouverture placée à côté de la commande du soufflet,

Une vue du soubassement, auquel on accède par une ouverture placée à côté de la commande du soufflet,à gauche de la console, au fond.

Nous sommes donc ici sous l'orgue, et voyons les sommiers à membranes de leur face opposée à celle où se trouvent les tuyaux.

A gauche, le levier du système de pompage manuel.

En bas, les briques de lest du réservoir.

Un grand réservoir plis parallèle, logé dans le soubassement, et lesté de briques emballées dans du papier (une habitude que Schwenkedel garda longtemps). Système d'alimentation manuel par pompe à bras (1 levier) situé à gauche de la console. Il ne fonctionne plus et ne permet pas de soulever le réservoir : l'instrument est donc totalement muet. Un ventilateur électrique avait été installé au rez-de-chaussée, juste sous l'orgue. Ce ventilateur a été retiré il y a quelques années. Il était commandé par un grand interrupteur à bascule.

Façade en zinc, munie d'écussons rapportés en plein cintre. Salicional à écusson ogival, avec freins harmoniques. Principaux intérieurs et Flûte harmonique à aplatissages. Il y a aussi quelques tuyaux avec un écusson rapporté en plein cintre (Prestant ?). Entailles de timbre systématiques. Bourdon (Flûte pastorale 4') à calottes mobiles.

La tuyauterie restante est de belle facture, sans oxydation, mais beaucoup de tuyaux ont été très abîmés. Aucune trace des deux Bourdons 16' et de la Trompette harmonique, dont il ne reste pas un seul tuyau.

Cet instrument est aujourd'hui muet, mais il est de grande qualité. Ce qui n'a pas été emporté ou écrasé est dans un très bel état de conservation, et en témoigne sans laisser de doute. L'écoute des autres instruments de Georges Schwenkedel qui ont été bien entretenus permet d'imaginer la merveille que devait être cet orgue post-romantique, et qu'il pourrait redevenir. En fait, les éléments qui manquent sont le pédalier, les jalousies de la boîte expressive, et une bonne moitié de la tuyauterie (surtout des petits tuyaux). Les deux premiers sont aisément remplaçables. La tuyauterie pourrait être entièrement restituée, car les faux-sommiers et les râteliers sont là. On sait, de plus, comment Georges Schwenkedel harmonisait les jeux qui ont disparu. Et, ce qui serait irremplaçable est bel et bien toujours en place : les sommiers, la console et la transmission pneumatique (3 éléments qu'il serait à peu près impossible de reconstruire aujourd'hui, qui sont donc d'une inestimable valeur, et ici en excellent état). Le grand instrument de louange, silencieux et blessé, a conservé toute sa dignité et son aura. Il n'est pas mort. Il est tout à fait permis de rêver d'entendre à nouveau, un jour, sa Flûte harmonique et ses autres jeux chanter comme en 1926.

![]() Webographie :

Webographie :

![]() Sources et bibliographie :

Sources et bibliographie :

-

[Visite] "Visite sur place", 11/10/2014

Remerciements à Mr le Pasteur Frédéric Wennagel et à Mathieu Freyburger.

- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 45b

- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 2, p. 69

- [PMSLINK] Pie Meyer-Siat : "Die Arbeiten der Firma Gebrüder Link (Giegen/Brenz) im Elsass", in "Mundus Organorum, Festschrift Walter Supper", éditions Merseburger, Berlin, 1978, p. 242

- [MerklinJurine] Michel Jurine : "Joseph MERKLIN facteur d'orgues européen", éditions Association Cavaillé-Coll /Klincksieck, p. 1,22

- [PMSSTIEHR] Pie Meyer-Siat : "Stiehr-Mockers, facteurs d'orgues", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 20., éditions de la société Haguenau, 1972-73, p. 421,425

-

[Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 171

"1 Clav." est une erreur, comme la date de 1947, qui concerne une réparation.

![]() Localisation :

Localisation :