Saint-Bernard, l'orgue Roethinger.

Saint-Bernard, l'orgue Roethinger.Toutes les photos sont de Martin Foisset, 13/10/2018

Les deux localités d'Enschingen et de Brinighoffen ont fusionné en 1972, et pris le nom de Saint-Bernard. La paroisse (unique pour les deux villages) avait été fondée dès 1857. Dès l'achèvement de la nouvelle l'église, en 1927 (la ligne de front passait par ici en 1915), Edmond-Alexandre Roethinger y posa son opus 92. C'est un instrument post-symphonique complété par les idées issues de la Réforme alsacienne de l'orgue, et celles du néo-classicisme naissant.

Historique

Un premier orgue a été posé à Enschingen-Brinighoffen (dans l'église de 1846) en 1861 par Jean-Frédéric II Verschneider, de Puttelange. [IHOA] [PMSSUND1982]

Le devis/traité est daté du 19/11/1860, et comporte pas moins de 13 chapes vides, à garnir par la suite. Avec les 13 jeux à réaliser, cela représentait un orgue à 26 jeux :

L'orgue Verschneider a été reçu le 04/04/1862 par Jean Chrysostome Dietrich (que l'on retrouve à Burnhaupt-le-Haut, Rimbach-Zell, Eglingen, Balschwiller ou Zimmersheim) et les maires des deux communes. [PMSSUND1982]

L'instrument a sûrement été complété, avant 1892, car lors de l'enquête-inventaire, cette année là, il fut répondu que l'orgue avait "37 registres". Ce n'était pas possible, vu qu'il n'y avait que 26 chapes, mais peut s'agir d'une coquille pour "27". (Ce qui serait juste si l'orgue a été complété, vu que la coupure en basse+dessus de l'anche manuelle constituait un registre supplémentaire). [Barth]

L'orgue Verschneider fut totalement détruit, avec son édifice, le 24/10/1915. [IHOA] [PMSSUND1982]

Historique

En 1927 (dès l'achèvement de la nouvelle église), Edmond-Alexandre Roethinger posa un instrument entièrement neuf, de 18 jeux. [IHOA] [PMSSUND1982] [Barth]

Comme souvent, Roethinger avait été recommandé (par lettre du 19/11/1925) par Martin Mathias, organiste à la cathédrale de Strasbourg. [PMSSUND1982]

Les chemins menant à l'esthétique "néo-classique" ont été nombreux. Si tous s'accordaient pour pratiquer une part de "retour aux sources" (18ème), la façon de définir et d'intégrer cette "part" dans un orgue post-romantique était affaire d'imagination. L'approche n'avait pas encore été "durcie" par les théoriciens, ce qui laissait aux facteurs une grande liberté. Roethinger, qui avait adhéré dès le début à la Réforme alsacienne de l'orgue voulue par Emile Rupp et Albert Schweitzer, était bien placé. Pour lui, il s'agissait souvent de ramener des Mutations dans les compositions. Ici, on a droit à une Quinte-Flûte au récit, et un Larigot, qui tient le rôle d'un petit plein-jeu. Les anches restent très romantiques, car Roethinger était plutôt de culture germanique, même s'il place ici la Trompette au récit. Enfin, une couleur "néo-classique" vient tout simplement de l'accouplement à l'octave aiguë, qui aussi une idée forte du post-symphonisme.

On ne peut donc pas considérer que cet instrument soit issu de l'esthétique néo-classique. Il s'agit plutôt d'une approche originale et alternative à celle qui a été théorisée par la suite, et qui parvint à son apogée avant 1939. Ce post-romantisme, spécifique à l'Alsace, a été pratiqué non seulement par Roethinger, mais par Joseph Rinckenbach (dans une version enracinée dans la tradition alsacienne), et Georges Schwenkedel (dans une version plus imaginative et progressiste).

On peut comparer la composition de l'instrument avec celle du projet de Georges Schwenkedel élaboré en 1928 pour la localité voisine de Luemschwiller, ou celle de l'orgue Joseph Rinckenbach d'Eglingen : les différences illustrent parfaitement les spécificités des trois facteurs alsaciens. Roethinger a livré ici un instrument très inspiré par le romantisme germanique, parce que c'était ce que l'on attendait de lui.

Le buffet

Ce buffet, néo-classique, comporte deux tourelles latérales à entablements et culots, mais la partie centrale est plate et dessine un arc. Deux plates-faces retombantes séparent ces éléments. L'ornementation est constituée de claire-voies, ainsi que de jouées et de couronnements pour les tourelles ; ces sculptures sont très ajourées.

La claire-voie centrale porte deux têtes d'angelots.

Caractéristiques instrumentales

La console indépendante.

La console indépendante.Console indépendante dos à la nef, fermée par un rideau coulissant. L'intérieur est en acajou. Tirage des jeux par dominos à porcelaines, placés en ligne (sans espace entre les plans sonores) au-dessus du second clavier. Les porcelaines ont un fond blanc pour le grand-orgue, rose pour le récit, et jaune pour la pédale.

Claviers blancs à frontons biseautés. Commande des tirasses et accouplements par pédales-cuillers à accrocher, en bois recouvert de métal, et repérées par des porcelaines rondes, séparées en diagonale et colorées selon le code de couleur des plans sonores. De gauche à droite : "PÉDALE / RÉCIT", "PÉDALE / GRAND ORGUE", "OCTAVES AIGUËS RÉCIT / GRAND ORGUE", "OCTAVES GRAVES RÉCIT / GRAND ORGUE", "RÉCIT / GRAND ORGUE". Vient ensuite la pédale basculante de commande de la boîte "EXPRESSION RÉCIT", puis la pédale-cuiller commandant le trémolo du récit.

Commande des combinaisons fixes par pistons, situés au centre sous le premier clavier : "P", "MF", "F", "GRAND JEU", "PLEIN JEU", et "A" pour l'annulateur, qui est jaune alors que les autres sont blancs.

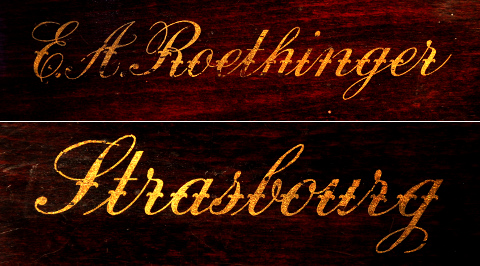

Plaque d'adresse constituée de deux inscriptions en lettres dorées, de part et d'autre des dominos. A gauche :

Et à droite :

Pneumatique tubulaire (notes et jeux).

Sommiers à cônes.

Sommiers du grand-orgue diatoniques en "M" (basses aux extrémités).

La pédale est logée sur les côtés, orthogonalement à la façade. Elle est chromatique, avec les basses au fond, l'octave grave est à gauche, et le reste à droite.

Une vue sur le sommier gauche du grand-orgue.

Une vue sur le sommier gauche du grand-orgue.La façade est à gauche, le récit à droite.

De gauche à droite : la Montre, le Prestant, la Gambe,

le Dolce, le Bourdon 8' et le Quintaton 16'.

Une vue sur le sommier gauche du récit.

Une vue sur le sommier gauche du récit.Les jalousies de la boîte (hors champ) sont en bas à gauche,

et le mur du fond en haut à droite. De gauche à droite :

la Trompette, le Larigot, le Flageolet, le Nasard, la Flûte 4', la Voix céleste,

le Salicional, la Montre-Viole 8' et la Flûte harmonique 8'.

A la pédale, la Gambe 8' est en avant, la Soubasse au milieu, et la Contrebasse contre les flancs.

L'Alsace a pratiqué une facture très spécifique dans les années 1920-1930, quand le monde de l'orgue aborda la période ultérieurement appelée "néo-classique". Roethinger propose ici une esthétique "post-symphonique" fortement ancrée dans le romantisme allemand : par des fonds larges et fournis, ou l'harmonisation des Gambes. C'est ainsi qu'il se démarquait de ses deux principaux concurrents dans le Haut-Rhin à l'époque : Joseph Rinckenbach et Georges Schwenkedel.

Cet instrument se distingue par un Larigot, au récit, qui est issu d'une décomposition d'un Plein-jeu. Le succès ultérieur de ce jeu (dans un contexte certes différent) fait de Roethinger un vrai visionnaire en 1927. L'orgue de Saint-Bernard ne constitue pas un "essai" isolé, puisque l'on trouvait la même logique à Morschwiller-le-Bas (1924) ou Marlenheim (1925). Notons que ces trois Larigots "post-symphoniques" n'ont rien à voir avec les Larigots "de combat" de l'époque néo-baroque (qui, eux, n'ont pour le coup rien à voir avec cette esthétique).

Mais au-delà des éléments "théoriques" liés à l'évolution de la facture d'orgues, c'est par la qualité et l'originalité de son harmonisation que l'orgue de Saint-Bernard se révèle être un instrument assez exceptionnel.

![]() Sources et bibliographie :

Sources et bibliographie :

-

[Visite] "Visite sur place", 13/10/2018

Remerciements à Thierry Futsch.

-

[MFoisset] Martin Foisset : e-mail du 17/10/2018.

Photos du 13/10/2018 et données techniques.

-

[YMerlin] Yannick Merlin : e-mail du 29/11/2003.

Photo de 2003.

-

[IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 56b

Sous "Enschingen-Brinighoffen".

- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 2, p. 395

-

[Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 188

Sous "Enschingen-Brinighoffen". 37 registres en 1892, ce n'est pas possible ; ce devait être 26 jeux / 27 registres si l'orgue Verschneider avait été complété

- [PMSSUND1982] Pie Meyer-Siat : "Etudes organologiques", in "Annuaire de la Société d'Histoire Sundgauvienne", 1982, p. 219-22

![]() Localisation :

Localisation :