L'orgue Rinckenbach/Schwenkedel/Braillon de Lutterbach,

L'orgue Rinckenbach/Schwenkedel/Braillon de Lutterbach,le 16/08/2023.

Le projet de construire un Sacré-Coeur à Lutterbach a été initié à la fin du 19ème siècle. Le curé Jean Baptiste Ackermann, bien décidé à donner à l'Alsace son "Montmartre", mobilisa toutes les ressources disponibles. Il fit produire des plans par l'architecte Heinrich Haning. Il y en eut plusieurs versions, et la finale est due à Alexandre Louvat, de Mulhouse. Les travaux débutèrent en juillet 1905, et la bénédiction du nouvel édifice eut lieu le 02/09/1907. Mais l'histoire des orges de Lutterbach est encore plus ancienne.

1772

Historique

Un premier orgue avait été placé dans l'ancienne église St-Martin en 1772 par Johann Baptist Hättich. [IHOA]

On connaît le nom de l'organiste au début de la Révolution (en 1790) : Barthelemy Zolger. Et aussi juste après (en 1825) : François Zolger. [IHOA]

Historique

Le 23/02/1862 fut inauguré un orgue Georges et Nicolas Verschneider de 30 jeux. [IHOA]

En 1894, cet instrument a été réparé par Joseph Antoine Berger [IHOA] .

Bien sûr, pour le nouveau Sacré-Coeur de Lutterbach, c'est un orgue neuf qui était prévu.

Historique

Le 14/03/1909, a été inauguré l'orgue Martin et Joseph Rinckenbach de la nouvelle église de Lutterbach. [IHOA] [Lutterbach1958]

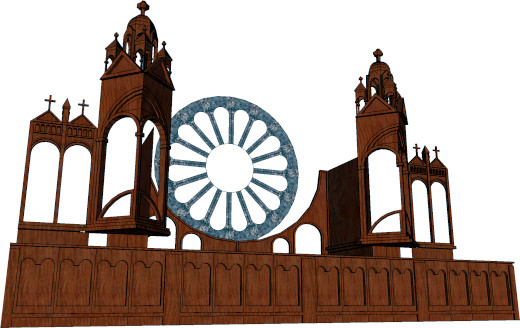

L'orgue Martin et Joseph Rinckenbach de Lutterbach,

L'orgue Martin et Joseph Rinckenbach de Lutterbach,dans son buffet de la maison Boehm.

Un grand instrument post-symphonique

Avec 36 jeux, c'était un des plus grands instruments livrés par la célèbre maison d'Ammerschwihr. Il était contemporain d'une des merveilles de l'orgue alsacien : celui de Sentheim (opus 115), qui, bien que plus petit (II/P 20j), donne une bonne idée de ce que pouvait être l'orgue de Lutterbach.

On connaît la composition d'origine, car elle a été relevée par Georges Schwenkedel les 25/11/1931 et 21/10/1932. Il y avait 36 jeux : 12 jeux au grand-orgue (dont une Clarinette !), 17 au récit, et 7 à la pédale. Mais pas de Voix humaine.

Un récit épique

C'était donc un instrument avec un très grand récit. 36 jeux sont normalement distribués sur 3 claviers. Mais une certaine réticence à augmenter le nombre de claviers est aussi une caractéristique alsacienne. Dans les grands 2-claviers de la maison Rinckenbach (Scherwiller par exemple), on trouve généralement un récit "qui a mangé son positif". (Dans le sens qu'il contient aussi des jeux de positif, comme l'Unda-maris, et se comporte un peu comme un positif et un récit accouplés.) Ici, la Clarinette, jeu d'anche normalement destiné au positif, est au grand-orgue. Cela suggère que l'on pouvait aussi concevoir, dans certaines combinaisons, le premier clavier comme le positif.

Image issue d'un modèle 3D du buffet de Boehm.

Image issue d'un modèle 3D du buffet de Boehm.La statue centrale n'y est pas représentée.

A chaque orgue sa surprise

Une fois de plus, Martin et Joseph Rinckenbach signent un instrument clairement inscrit dans la tradition organistique alsacienne, avec plusieurs de ses traits caractéristiques : la Flûte ouverte 8' au grand-orgue, l'anche de 16' du récit bassonnante, la priorité du récit sur le grand-orgue pour les anches, l'évocation d'un Cornet (même si c'était sûrement plus une Mixture-tierce), et l'irremplaçable Violoncelle de pédale. A tout cela, il est d'usage d'ajouter... une surprise : ici, la Clarinette au grand-orgue. Cela confirme qu'il est impossible de deviner la composition d'un orgue Rinckenbach avec seulement sa date et son nombre de jeux. Chaque instrument avait sa spécificité, et c'est clairement un fait-exprès.

Il y a deux Quintatons, et celui de 8', avec la Clarinette, évoque fortement "Gargouilles et chimères". Cette pièce a été publiée qu'en 1927, et il est clair que ce style d'orgues est directement à l'origine de ce répertoire. En fait, il ne manquait à cet orgue que deux choses : un troisième clavier et une Voix humaine. Et peut-être une pédale montant au fa (f').

Réception et inauguration

L'orgue a été reçu le 11/03/1909 par François-Xavier Mathias, Marie-Joseph Erb, Henri Wiltberger, Huber (a priori, Louis Huber, Guebwiller, Notre-Dame) et Ehret (Lutterbach). L'orgue a été inauguré le 14/03/1909. [Lutterbach1958] [NAlsacien]

Il y a deux articles de presse, l'un relatant la réception, l'autre l'inauguration. Le second, daté du 14 mars, est assez conséquent. On y apprend que le discours de rigueur a été confié à une "figure" de la prédication alsacienne : Nicolas Delsor. Celui-ci était alors curé à Marlenheim. C'était un polémiste, un homme politique, et un orateur de premier plan. Si bien qu'on aurait pu s'attendre à une prédication originale et intéressante. Hélas, on apprend qu'il infligea à son auditoire... une n-ième réflexion sur la signification de l'orgue à l'église, sa place dans la liturgie, et tout ça. C'était bien la peine d'aller chercher le fondateur de l'Ami Hebdo ("Volksfreund"), celui qui a siégé au Reichstag, puis qui fut sénateur du Bas-Rhin de 1920 à sa mort en 1927 ! D'autant que l'auteur de l'article se sent du coup obligé de consacrer une bonne moitié de son article au discours de Delsor, et aux éloges de rigueur. Pas un mot sur les pièces d'orgue : on apprend juste que, dans la partie chantée, il y avait "Tu es Petrus" (Haller) et le "Grosser Gott" "unter voller Orgelbegleitung" (accompagné par l'orgue sur le tutti), ce dont on se doutait fortement, vu que leur absence aurait probablement eu le même retentissement que celle du Beau Danube Bleu au Neujahrkonzert. [DKuntz]

Ensuite, l'article donne des chiffres : il annonce d'abord qu'il y a 11 jeux au grand orgue et 17 au récit. Puis, quelques lignes plus loin, 12 au grand orgue, 17 au récit et 7 à la pédale. Puis qu'il y en a 36 en tout. On va jusqu'à nous donner le nombre de jeux à bouche ("Labialstimmen") : 30. Pour les jeux d'anches, prudence... pour ne pas courir le risque qu'un lecteur fasse la somme pour vérifier, l'auteur dit seulement que le nombre de jeux d'anches... ben c'est les autres ("übrigen"). C'était sage, vu qu'il y en avait 7, et pas 6. (L'orgue comptait 29 jeux à bouche ; 29+7=36) (Et, oui, la Clarinette était bien à anches, car sinon, plus tard, Schwenkedel aurait noté qu'elle était "labiale".) [DKuntz]

Puis l'article devient plus intéressant. On devine d'ailleurs que c'est Henri Wiltberger, qui, en pédagogue affirmé, a servi d'attaché de presse. On apprend en quelques lignes que la transmission était pneumatique, qu'il y avait un annulateur grand-orgue (I/I), un annulateur d'anches, une combinaison libre, et 6 "Drückknöpfe" (pistons de combinaisons). Et que la soufflerie était munie d'un ventilateur mu par un moteur électrique. La console, surtout, reçoit des éloges : elle est décrite comme très confortable... et qu'on peut tout y allumer et tout éteindre. [DKuntz]

L'auteur de cet article n'est pas connu, mais il est probable que ce soit l'abbé Haay, vicaire et bras droit d'Ackermann, a souvent été sa "plume" pour la presse locale. [DKuntz]

Dans la 'plaquette Wiltberger'

L'instrument figure aussi dans la "plaquette Wiltberger" de 1909, destinée à assurer la promotion de la maison d'Ammerchwihr. On y apprend que c'est Joseph Rinckenbach lui-même qui est l'auteur de la composition, et que la pédale d'expression du récit commandait aussi le crescendo, lorsque celui-ci était activé. [Orgelbauerei1909]

"Lutterbach bei Mülhausen i. Els. Am 11. März d. J. (1909) wurde in der hiesigen neuen Herz-Jesu-Kirche die von der Firma Rinckenbach in Ammerschweier erbaute Orgel durch die Herren Erb und Mathias-Strassburg und Musikdirektor Wiltberger-Colmar abgenommen. Das Werk umfasst 36 klingende Register, verteilt auf zwei Manuale und Pedal. Die Disposition wurde von Herrn Rincken-bach selbst entworfen. Das Manual im Schwellkasten ist mit 17 Stimmen besetzt, während das 1. Manual deren nur 12 aufweist."

"Diese Verteilung ist nach dem Gutachten der oben genannten Herren insofern „eine künsterliche“ zu nennen, als sich eine imposant wirkende Steigerung zum vollen Werk gestalten lässt, ohne den Klangcharakter zu verändern. Die Orgel zeichnet sich aus durch Weichheit, Andacht erweckende Erhabenheit und überwältigende Fülle einerseits, charakteristische Klangwirkungen und effektvolle Registermischungen beim Solo- und Triopiel anderseits. Das Pedal is rund und füllend und verdankt seine durchgreifende Wirkung seiner freien Lage und ungehinderten Tonentfaltung. Die Spielart der Manuale und des Pedals ist leicht (Röhren-Pneumatik), die Ansprache sehr genau und präzis. Der Schwelltritt dient gleichzeitig als Register-schweller durch Einstellen eines Druckknopfes. Die Windbe-dienung ist sehr gleichmässig und konstant, das äussere Arrangement des Spieltisches sehr bequem. Die Gegner der Röhrenpneumatik können sich an der Lutterbacher neuen Orgel davon überzeugen, dass die erhobenen Vorwürfe nicht berechtigt sind."

La Voix humaine

Le 25/11/1931, Georges Schwenkedel visita l'orgue, dans le but de procéder à un nettoyage. Mais des transformations étaient aussi évoquées : [SchwenkedelNB]

- Ajouter une Voix humaine au récit, avec sa propre boîte expressive et son propre trémolo, commandée à la console par une pédale à bascule supplémentaire.

- Remplacer la Dulciane (I) par un Dolce.

- Et... remplacer la Clarinette (I) par... une Quinte 2'2/3.

Mettre un Dolce au grand-orgue était on-ne-peut-plus inscrit dans la tradition Rinckenbach. Curieusement, cela consistait à sur-rinckenbachiser l'instrument. On est quand même en droit de se dire que remplacer une Dulciane par un Dolce, ça n'allait pas faire une grande différence... En tous cas pas transfigurer l'instrument. Surtout que, si cette Dulciane déplaisait à Schwenkedel, ce grand harmoniste aurait tout à fait eu les moyens de la ré-harmoniser sans la remplacer.

Pour la Voix humaine, évidemment, c'était autre chose. Après-guerre, l'absence de cette expression très populaire du futur style néo-classique était criante. Tout le monde aimait son côté insolite et quand même très musical. C'était devenu un jeu important pour la maison d'Ammerschwihr, car il s'alliait idéalement au reste : on se souvient, par exemple, le la Voix humaine doublement expressive de Ingersheim (1919).

Par contre, on ne peut que s'étonner de l'idée saugrenue consistant à remplacer la Clarinette par une Quinte. L'auteur de cette fausse-bonne-idée semble pourtant bien être Georges Schwenkedel lui-même, et il l'argumenta ainsi dans son devis : elle était pas belle. ("der sehr unschönen Clarinette.")

Les Clarinettes, déjà, n'étaient plus à la mode ! Ce jeu était-il trop symphonique ? Cela explique d'ailleurs que pour "vendre" une Clarinette, on devait l'appeler "Cromorne". De quoi changer le commentaire du commentateur de "Ah ? Une Clarinette ?" en "Oh ! Un Cromorne !" Mais ici, on est au-delà de la rhétorique, car c'est carrément une Mutation qui allait prendre sa place.

De fait, Schwenkedel présenta au curé Stöcklin un devis en ce sens, daté du 01/12/1931.

Un Fernwerk !

Schwenkedel était à Lutterbach le 21/10/1932 ; il nota à nouveau la composition d'origine, et, comme à son habitude, les perspectives pour la suite. Cette fois, la nature du projet d'agrandissement avait une toute autre portée : console à 3 claviers, et... un Fernwerk de 10-12 jeux ! [SchwenkedelNB]

Cela devait donc être la réponse de Georges Schwenkedel à son grand concurrent Edmond-Alexandre Roethinger, et en particulier à ses deux merveilles de Dornach, St-Barthélemy (1932) et Bischheim, St-Laurent (1933, certes pas encore tout à fait achevé, mais dont le retentissement devait être considérable).

Finalement, c'est le devis du 01/12/1931 qui fut partiellement réalisé en 1932 : relevage complet avec remplacement des membranes, remplacement de la Clarinette par une Quinte (plus probablement une grosse Quinte 5'1/3), et Voix-humaine avec sa propre expression et son propre trémolo. Le remplacement de la Dulciane par un Dolce (C-f en zinc, le reste en étain) n'a pas été effectué : la composition relevée en 1948 comporte bien une Dulciane.

Ce qui est révélateur, c'est que des marches du pédalier devaient être remplacées, par suite d'usure : en 30 ans, l'orgue avait été énormément utilisé. Et le seul dysfonctionnement était un accouplement à réparer. Le reste fonctionnait donc parfaitement après 30 ans d'usage intensif. Voilà pour le cliché de la soit-disante fragilité de la traction pneumatique. [AMS189Z40]

On le met où, le troisième clavier ?

Dans un nouveau devis, daté du 08/11/1932, Georges Schwenkedel détailla son projet pour passer à 3-claviers et 43 jeux. [AMS189Z40]

Ce devis, d'ailleurs, était considéré comme une alternative à celui du 01/12/1931, et pas comme un complément, car il en reprend tous les postes (en particulier le relevage). Le troisième clavier ne devait finalement pas être un Fernwerk, mais un plus conventionnel positif expressif :

Surprise : le clavier de ce positif positif expressif ne devait pas être au milieu (comme le voudrait l'orgue symphonique français), mais en 3ème position, donc au-dessus du récit.

Cette disposition ajoute une pièce au mystère de l'inversion des claviers du Hortus deliciarium de l'orgue alsacien, à Strasbourg, St-Jean. Retrouver cette disposition semble indiquer que quelqu'un, au début du 20ème siècle, militait pour une disposition "grand-orgue" / "récit" / "positif". Vu le caractère récurrent de la chose, il nous faut donc verser un aphorisme de plus à notre définition l'orgue alsacien, peut-être un peu plus humble que les autres : "En Alsace, avec trois claviers, on ne sait pas trop où mettre le troisième."

Les Mutations ajoutées vont curieusement au récit, et pas au positif, et c'est donc bien au récit que l'on allait trouver le fameux Jeu de Tierce (Cornet décomposé) dont toute le monde commençait à rêver. Proposer ces jeux au récit était un très mauvais message envoyé au monde de l'orgue d'après-guerre, car beaucoup de récits allaient être défigurés par le remplacement des beaux jeux romantiques par des rangs de Mixtures prélevés de-ci de-là, et qu'on appelait "Nasard", "Tierce" ou "Quarte"...

Les deux Quintatons sont toujours là. (En 1932, "Gargouilles et chimères" était évidemment déjà devenue virale sur Youtube.) Mais il n'y a plus la grande Mixture au grand-orgue : on y préfère un Cornet 5 rangs, en partie neuf, et il y a un Plein-jeu au récit, donc expressif. On devine que ces deux jeux devaient être réalisés pour partie avec les tuyaux de la grande Mixture de 1909. Les 3 jeux prévus par le premier devis sont quand même appelés "neu", et la Quinte change de nom pour devenir un "Nasard".

Finalement, cette déclinaison du style néo-classique ajoute des choses, mais n'en enlève pas beaucoup. Quelques Mutations sont ajoutées, la Clarinette devient un Cromorne, la Mixture passe au récit ; mais les fondements de l'orgue romantique sont toujours là, très affirmés. Le premier clavier conserve cinq fonds de 8', et les Flûte harmoniques sont toujours là.

Bien entendu, il fallait remplacer la console.

Ce projet ne fut jamais réalisé. Et il est fort dommage que la composition du projet de Schwenkedel avec un Fernwerk ne nous soit pas parvenue.

Le logo de la maison Schwenkedel en 1934 : l'usine et l'artisan.

Le logo de la maison Schwenkedel en 1934 : l'usine et l'artisan.L'hiver 44

L'orgue Rinckenbach a été gravement endommagé par des tirs d'artillerie, après le 21/11/1944. Et comme les violents combats se poursuivirent jusqu'au 20 janvier 1945, toute mesure conservatoire destinée à protéger l'orgue des intempéries était exclue. [Lutterbach1958]

Historique

En 1958, Curt Schwenkedel posa un orgue neuf, en ré-employant de nombreux jeux ainsi que le soubassement du buffet de l'orgue Rinckenabch. [IHOA]

L'estimation de dégâts

L'orgue de 1909 avait été endommagé. Peut-être par les dégâts directs, mais surtout, on s'en doute, par les conditions climatiques à l'intérieur d'un édifice qui n'était plus "clos et couvert". Etait-il réparable ? Oui. L'inventaire de Schwenkedel est là pour le prouver. Mais le magnifique buffet de Boehm était néo-roman, un style ouvertement décrié et honni par par les experts-esthètes des années 1950. (Cela faisait vieux, cela faisait allemand, et surtout ce n'était pas assez minimaliste.) Comment justifier le coût d'une réparation d'un buffet alors qu'une autorité patentée expliquait en hochant la tête que les "buffets sont inutiles" ? Le minimalisme, après tout, est un snobisme qui se vend bien, car il n'est pas cher.

Un premier devis de la maison Schwenkedel est daté du 11/02/1948, et intitulé "La reconstruction des grandes orgues sinistrées de l'église de Lutterbach Haut-Rhin". On y trouve d'abord l'ancienne composition des jeux (celle de 1932, donc avec Voix humaine et sans Clarinette.) On relève que la Quinte ayant remplacé la Clarinette (au grand-orgue) était en 5'1/3. Et que la Dulciane était toujours là.

Les choses se gâtent une première fois avec un nouveau projet de composition sur 3 claviers, cette fois bien moins distingué que le projet de 1932, avec Sesquialtera au récit et Cymbale au positif. La mode "nordico-quelque chose" commençait à s'imposer... Ce qui est surtout intéressant avec ce projet, c'est qu'il indique que seuls les jeux du positif et le Principal 4' du récit devaient être neufs : tous les autres étaient donc parfaitement réparables et utilisables. On apprend même que la boîte expressive du récit devait être employée, ce qui exclut qu'il y ait eu trop de dégâts au second clavier. Même s'il est clairement stipulé que la traction sera électrique (et du coup la console neuve), et que les sommiers du nouveau positif seront neufs, on précise que les sommiers du grand-orgue et du récit seront réutilisés... puis que même le buffet pourra être ré-utilisé ! L'orgue Rinckenbach n'était donc pas si "sinistré" que ça... En tous cas, il était parfaitement réparable. Ce projet consistait clairement à essayer de "faire passer" sur l'effort de reconstruction un projet de 3-claviers qui n'avait pas pu être réalisé en 1932, puis à mettre le tout "au goût du jour". Il faut noter que ce 3ème clavier était un positif intérieur, sûrement destiné à être placé en position centrale, sous la rosace (comme l'indique une lettre de Schwenkedel datée du 08/11/1951).

Heureusement, l'architecte Théo Eisenbraun avait recadré les choses avec le curé Winninger : le 12/04/1948, ce dernier écrivit à Schwenkedel qu'il allait falloir clairement spécifier ce que l'on répare parce que c'est abîmé, et ce qu'on remplace ou ajoute parce qu'on a envie de le changer.

Le 16/06/1948, donc 4 jours plus tard, Schwenkedel répondit au curé Winninger avec un nouveau devis "destiné pour les dommages de guerre", et assorti d'une drôle de pirouette : "Nous vous faisons remarquer, que nous avons proposé pour la reconstruction le même nombre de jeux, comme dans l'ancien instrument, avec la seule différence que dans le nouveau projet les jeux sont répartis sur 3 claviers, 1 pédalier, qu'au lieu sur 2 et 1. Ce changement présente des frais supplémentaires des frs. 160.000.- que nous avons déduits du premier devis, et qui pratiquement seront à la charge de la paroisse." Pour les changements de jeux, pas de détails : il allait donc toujours être possible de se faire payer des Sesquialeteras en déclarant les Gambes "irrécupérables"... Mais le projet allait durer 10 ans.

Dommages de guerre

Voilà donc clairement l'histoire d'un orgue "dommage de guerre", au sens qu'il a été payé par des budgets très spécifiques. L'expression a souvent été mal utilisée, de façon péjorative et en insinuant que ces orgues ont été conçus trop vite et réalisés avec des matériaux de piètre qualité. Un cliché qui, une fois de plus, vole en éclats : la documentation relatant sa conception (révisions, changements de plans, adjonctions...) prouve qu'on y a passé beaucoup de temps, et accordé beaucoup d'attention. Car on était conscient de l'enjeu, et du fait que ces reconstructions allaient marquer l'avenir de la facture et de la musique d'orgue. Et, pour les matériaux, ce qui est surtout vrai, c'est qu'on a cherché à les diversifier. Pour ce qui est sonore, la façon est souvent beaucoup plus importante que la matière.

Les orgues "dommages de guerre" n'ont rien de ces machines "provisoires" comme voulaient les présenter des gens surtout intéressés par leur remplacement ultérieur. Les moyens considérables alloués à la reconstruction ont permis de réaliser des idées neuves. Il s'est d'ailleurs passé exactement la même chose après le premier conflit mondial.

Pourcentages

Lors de ces "reconstructions", le pouvoir était détenu par le Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme (MRU), qui a ensuite changé de nom pour devenir Ministère de la Reconstruction et du Logement (MRL) puis Ministère de la Construction (MC). L'autorité, elle, on ne sait pas trop qui la détenait, au moins au début. Mais il était évident que la gouvernance d'une telle masse d'argent était fondamentale, face aux prévisibles convoitises et dérives. Les fonctionnaires devaient suivre des règles bien précises. Et on leur avait confié une arme redoutable : le Pourcentage. Il y avait des orgues détruits à 20 ou à 70%. Reste à savoir ce qu'est un "pourcentage de destruction". Un instrument dont la soufflerie l'a été (soufflée) est bien sûr inutilisable : est-il détruit à 100 % ? Non. Donc, ce n'est pas l'impact sur l'usage qui compte. Alors intervenait la notion de "Valeur de remplacement" : dans cet exemple, on demandait un devis pour reconstruire la soufflerie, on divisait son montant par l'estimation de la construction d'un orgue neuf équivalent, et on multipliait par 100 parce qu'on avait écouté à l'école. Par exemple, si la soufflerie allait coûter 15% du prix d'un orgue neuf, l'orgue en question était endommagé à 15%. Logique.

Reste que cette "valeur de remplacement" n'était en aucun cas une estimation de la valeur de l'instrument endommagé, et que, oui, même si ça convenait à tout le monde, on avait divisé une rhapsodie par des ratons laveurs. Des ratons laveurs turbulents, d'ailleurs, car la "Valeur de remplacement" de l'orgue de Lutterbach avait été fixée en 1939 à 422.940 F., puis s'établissait en 1953 à 10.573.500 F... Or, cette estimation était critique, car la "valeur de réparation" (valeur de remplacement multipliée par le pourcentage de destruction) ne pouvait pas être dépassée dans le cadre du remboursement par le MRL.

Les experts ne sont pas des monteurs

L.P. Bigenwald, "Expertises préalables et après Sinistres et Accidents", "ingénieur-conseil expert assermenté près la cour d'appel et les tribunaux d'Alsace-Lorraine", expert du parquet, "agréé d'administrations et attitré de compagnies d'assurance", autorisa Schwenkedel à démonter de l'orgue Rinckenbach le 27/09/1948. Et voulait savoir quand ses "monteurs seront sur les lieux". (Alors qu'il aurait été plus sage d'envoyer des démonteurs.)

Le 03/12/1948, suite à un devis de Schwenkedel, l'orgue est déclaré endommagé à environ 45%. Environ.

Le logo de la maison Schwenkedel en 1949.

Le logo de la maison Schwenkedel en 1949.Dans un premier temps, le Curé Winninger de Lutterbach était surtout préoccupé par son harmonium de remplacement. Il en fallait un nouveau (ce qui sous-entend qu'il y en avait déjà un, mais qui avait été endommagé). Parmi ses courriers (09/02/1949), on le voit demander, alors qu'on lui avait fourni un transformateur 220V/110V pour alimenter le moteur, qu'on lui envoie aussi un redresseur pour transformer le 110V alternatif en 110V continu... Là, on se dit que cette reconstruction va être longue, très longue.

Les choses se gâtent au printemps 1951 : pour la réunion de la "Commission d'Art Sacré", le 10 mai, le Curé Winninger demande un devis mis à jour avec le "surplus" pour le positif. Et comme on avait demandé des dessins à la maison Brutschi, on devine que cette fois, ce positif devait être de dos. Ces dessins se firent attendre longtemps, et la maison Brutschi, a qui on doit pourtant tant de merveilles, finit par livrer... un rectangle !

Deux devis

Deux nouveaux devis Schwenkedel sont datés de février 1954. Le premier, du 10/02/1954, concerne la réparation de l'orgue de 1909 : réparation des jeux endommagés, reprise des sommiers du grand-orgue et du récit, mais aussi du buffet et même de la soufflerie. Les tuyaux abîmés devaient être réparés si possible, ou remplacés, leur matériaux étant récupérés pour alléger la facture. La traction devait être électrifiée.

Le niveau des dégâts que l'on déduit de ce devis est finalement très restreint. Avaient souffert : la façade, le sommier de pédale, ainsi que - au moins en partie - les jeux suivants, que Schwenkedel note "à remplacer" et pas "à réparer" : la Montre et le Prestant, la Dulciane (qui était donc encore là!), la Quinte, la Doublette, la Fourniture et la Trompette du grand-orgue, l'Eolienne, le Piccolo, le Nasard, le Cornettino, le Basson, le Clairon et la fameuse Voix humaine du récit, ainsi et la Bombarde de pédale. Mais cela ne signifiait pas du tout que ces jeux avaient été très endommagés : seulement qu'on avait décidé de les remplacer. Les 45% étaient sûrement pertinents, et comprenaient même sûrement une marge pour "les surprises qu'on trouvera au démontage".

Devis II

Le 17/02/1954 (une semaine après) arrive le "vrai" devis, noté "II". A partir de là, il devient clair que ce que l'on voulait, c'est éliminer le passé "germanique", et passer à du baroque "français", avec des mixtures qui crient et des anches qui griffent.

Cette fois, on allait avoir droit à 39 jeux réels, 6 par extension, 1 emprunt, 3 clavier, et un pédalier de 32 notes. L'emprunt, c'était la Bombarde que l'on pouvait jouer au grand-orgue (donc, a priori avec un complément). Sur le devis, un Clairon de grand-orgue est ajouté à la main, pour constituer une batterie complète, qui jouxterait 8 rangs de Mixtures (5 de Fourniture 1'1/3 et 3 de Cymbale 1'). Un positif de dos était composé de façon on ne peut plus "classique" : Montre, Jeu de Tierce (cornet décomposé), Cymbale (i.e. une deuxième), Cromorne. Le récit devait être privé de ses Flûtes harmoniques (!). La pédale devait être un modèle "à extensions", avec 3 rangs (ouvert, bouché, anches) pour faire les Flûte de 16', 8', 4', les Bourdons de 16', 10'2/3 et 8', et une batterie d'anches.

Et surtout, tout à coup, on n'allait plus réparer le buffet ! Et pour faire passer les "réels perfectionnements" de ce devis numéro II, il allait falloir un peu aménager les faits...

Dans un courrier du 16/03/1954, Bigenwald, à qui on a soutenu de façon bien candide que "Ah bah, tiens, finalement, l'orgue n'avait pas été endommagé à 45% mais à 70%", recadre l'affaire : il ne faut pas confondre "réparation" et "remplacement". Il voulait voir les devis correspondant aux réparations menant de 45% à 70%. Et qu'il faudra présenter les factures correspondantes, pour être sûr qu'il ne s'agissait pas d'adjonctions ou d'améliorations. Et surtout, il ne veut pas se faire piquer ses pourcentages : "Nous ne pouvons donc pas simplement dire que nous prenons en chiffres ronds 70% de la valeur à neuf, car pour trouver ce chiffre, il faut l'avoir calculé."

Bigenwald explique alors à Schwenkedel comment présenter les choses pour arriver quand même à ces 70%. Et il précise : "Il ne faut pas comprendre dans "l'indemnité" la transformation représentant une amélioration et un agrandissement de l'orgue, car un contrôle ultérieur est possible."

Ce n'était donc pas si simple de se faire payer des Larigots sur le dos de Gambes "irréparables". On devait accepter de payer un peu. Mais il y a une autre confusion : quand Bigenwald parlait de deux devis, ceux-ci devaient concerner le même projet : un devis pour ce qui est réparé, un autre pour la liste des courses des Experts en Orgues. Or, les devis Schwenkedel concernaient deux projets bien différents : une quasi-restauration de l'orgue de 1909, et un orgue quasi-neuf à la mode.

Le 19/03/1954, Bigenwald confirme à Schwenkedel que l'on présentera la chose comme une réparation (!) (Nous sommes tous d'accord, il fait super beau ; passez-moi le parapluie car je suis trempé) : "Nous sommes entièrement d'accord avec vous à considérer la reconstruction des orgues comme réparation, nous ne voyons d'ailleurs pas comment présenter la chose autrement. Nous pensons que le mieux, pour l'établissement de tout le dossier [est que] vous vous mettiez en relation avec M. l'Abbé GEREDIS qui a été chargé officiellement par M. le Curé de Lutterbach pour la reconstruction des orgues."

Là, les dés étaient jetés. Avec une incroyable communication : "tout le monde est d'accord : c'est bien une réparation ; destinée à construire un orgue neuf." Le 21/09/1957, Schwenkedel rédigea nouveau projet, moins détallé - on sent que la lassitude gagne - mais plus radical. Avec une Fourniture de pédale : c'est vrai qu'elle manquait, celle-là. (Pour couvrir le cas où les tirasses tombent en panne ?) Il y avait aussi une page de compositions de Mixtures, destinée à combler d'extase quelque expert. Aussi, le projet est déclaré par Schwenkedel comme "définitif", soit par entrain, soit parce que vraiment, la lassitude avait gagné. Et une entreprise ne vit pas uniquement en produisant des devis.

Rappelons que 1958, c'est l'année du décès de Georges Schwenkedel (le 3 mars), le fondateur de la maison, et le facteur virtuose, inspiré et visionnaire que l'on connaît. Son fils Curt était déjà parfaitement formé, et voulait clairement "faire autre chose" ; sa carrière solo allait être tirée par les "dommages de guerre". On peut voir à Strasbourg, St-Jean un exemple analogue.

Du 17/02/1958 (quelques mois après le "projet définitif") est datée la "composition définitive". Qui est effectivement celle qui fut réalisée.

Est-il exagéré de voir du chauvinisme, de l'ostracisme culturel, voir une certaine forme de xénophobie dans cette destruction d'un orgue parfaitement réparable issu de la période allemande de l'Alsace ? Non. Dans la plaquette de 1958, c'est non seulement avoué, mais "assumé" : "Le sanctuaire de Lutterbach possède ainsi avec cet instrument, un beau spécimen de la facture française, en remplacement de celui qui fut sinistré."

Ce qui est effrayant, c'est l'aplomb avec lequel on justifie l'élimination d'une œuvre alsacienne remarquable au profit d'une standardisation directement issue d'une connaissance lacunaire de l'histoire de l'orgue. Un orgue "parisiano-nordique" fantasmé, approximatif. Car quoi de plus "français" qu'une Flûte harmonique ? Alors, quand on n'est pas à l'aise avec un sujet, l'essentiel est d'être catégorique, et de faire passer pour ridicule toute forme de critique : l'article de la plaquette de 1958, signé Raymond Gérédis, est encombré de parti-pris et de préjugés que le lecteur est sommé d'admettre. Par exemple, après avoir déclaré que la traction de l'orgue d'origine était (évidemment) pneumatique, on trouve un inepte "Il va sans dire que nous aurions préféré la traction mécanique""... "Il va sans dire" ? Non ! Il ne va pas "sans dire" : où sont les arguments ?

Ces diktats des "Experts réalisateurs agréés" (comme ils se présentaient eux-mêmes) ont causé tant de dégâts à notre patrimoine durant la seconde moitié du 20ème siècle ! Autre exemple : au moment de donner la belle composition de l'orgue Rinckenbach : "Nous donnons à titre d'information la disposition des anciennes orgues, afin de permettre la comparaison avec la disposition nouvelle, qui, sans aucun doute, représente un réel perfectionnement." "A titre d'information", "sans aucun doute"... quelle condescendance... Et encore faudrait-il définir "réel perfectionnement", et ne pas confondre avec "marotte destinée à assurer son adoubement par les promoteurs de la Cuisine Internationale". La comparaison, aujourd'hui, plutôt que de démontrer des "perfectionnements", illustre tragiquement la décadence de l'orgue alsacien dans les années 50-60.

Ce n'est bien sûr pas une personne en particulier qu'il faut blâmer : à Lutterbach comme ailleurs, l'Expert pensait sûrement sincèrement faire au mieux. C'est le milieu de l'orgue, rendu délétère par l'entrisme et le fayotage, qui avait abouti à cette pensée unique et à ces diktats.

Voici Sainte Cécile, avec sa palme et son orgue portatif.

Voici Sainte Cécile, avec sa palme et son orgue portatif.Si j'ai bien compris son hagiographie, et en la simplifiant un peu, elle est devenue Patronne des musiciens

parce qu'elle a refusé qu'on joue la Danse des Canards à son mariage.

Ça fait du sens.

Notons qu'elle se tient devant l'orgue ; elle ne regarde pas l'instrument, mais le public.

Elle fait irrésistiblement penser à sa représentation à Bischheim.

Le message est clair : on peut faire de la musique pour soi, pour ses proches, pour ses professeurs,

pour les critiques, les commentateurs... mais celle qui compte vraiment est celle offerte au public.

Car les orgues sont des instruments très particuliers, vu que c'est le public qui les paye.

L'orgue Schwenkedel a été inauguré le 05/10/1958 par Jean Giroud. [Lutterbach1958]

Outrageusement modifié, cet instrument ne mettait pas en valeur les éléments restants de 1909. On avait supprimé l'essentiel de ce qui faisait son charme, à commencer par ses Flûtes harmoniques et son somptueux buffet, et les éléments exigés par la mode "baroque" pouvaient difficilement être exploités en l'état. Il n'y avait même pas de charpente au grand-orgue (partie droite) : les jeux étaient disposés comme les plantes d'un potager. La genèse chaotique de cet instrument, dont les tâtonnements s'étalèrent de 1948 à 1958, explique sûrement son caractère inachevé. Et dès 1960, il devait "faire vieux".

Il y eut des réparations, par Christian Guerrier, une en 1990, l'autre en 2008. [ITOA] [JGUhlrich]

Ensuite, l'orgue fut, de façon peu surprenante, plus ou moins abandonné. En 2012, il n'était plus utilisé du tout. [JGUhlrich]

Renouveau

L'instrument a été quasi-reconstruit en 2020-2021 par Sébastien Braillon. [Visite]

Conséquence de son histoire (en particulier sa genèse faite de tâtonnements, mais aussi l'absence de mise en valeur de certaines éléments anciens), l'orgue de 1958 avait un potentiel considérable, mais finalement peu utilisé. Son architecture et la disposition interne des jeux révélaient certains "expédients" qui sautaient aux yeux. (Conséquence probable d'un "Bon, mais maintenant, on arrête de discuter, et on laisse comme ça...") Des éléments sonores, par exemple, étaient placés trop bas pour sonner.

L'orgue en construction (mars 2021).

L'orgue en construction (mars 2021).La vue est prise entre les deux buffets, vers celui de droite, abritant le grand-orgue.

Les anches de pédale, faisant "rideau", ne sont pas placées.

A l'avant plan, les petits-jeux du grand-orgue.

Dans le corps droit, les sommiers principaux du grand-orgue, et, au-dessus,

quatre tuyaux de Bourdon "en chamade".

L'instrument est sorti transfiguré de l'opération de 2020. Une opération faite en profondeur, car ce sont les "fondamentaux" qui ont été revus : charpente (avec la participation du menuisier Christian Moser, de Galfingue), restructuration de la tribune, disposition des éléments sonores. Un orgue, ce sont d'abord des éléments très pragmatiques : il faut que ce soit stable et bien alimenté. D'ailleurs, ce sont toujours les poumons de l'orgue de 1909 qui sont aujourd'hui en usage.

L'orgue reconstruit par Sébastien Braillon a été béni par le chanoine Bernard Xibaut le 06/06/2021, avec son créateur aux claviers. Le concert inaugural a eu lieu 20/06, Pascal Reber (Strasbourg, cathédrale) proposant un programme consacré à Bach et à l'école d'orgue française du 20ème siècle. [Visite]

Le buffet

La proue droite du vaisseau musical.

La proue droite du vaisseau musical.Même dans le silence du sanctuaire désert, on n'est pas tout à fait tranquille

en se tenant devant, tant la chose à l'air d'être prête à bondir.

Noter, en bas à gauche, la frise en arcs ornant le haut du soubassement.

Les deux faces intérieures du soubassement sont ornées de frises en arcs. A la jonctions de ces arcs, il y a des petits pendentifs sculptés (de 6 à 8 cm), figurant des têtes. Elles sont toutes différentes, et si typées qu'il est clair qu'elles représentent probablement des visages connus par le sculpteur. Il existe d'autres exemples où l'art religieux s'inspire des "contemporains locaux" pour incarner, par exemple une scène de foule. Le côté "private joke" nous est à présent inaccessible, mais on peut imaginer que l'on trouve ici quelque instituteur, président de conseil de fabrique, un de ces enquiquinants organistes qui n'arrêtent pas de poser des questions en visitant le chantier, ou même le Patron.

Aussi, ne s'étonnera-t-on pas trop de trouver Bernard Aubertin représenté ici.

Aussi, ne s'étonnera-t-on pas trop de trouver Bernard Aubertin représenté ici.Enfin, si, on devrait, puisque cette partie du buffet date de 1909.

Certaines choses, bien sûr, résistent au cadre strict de l'espace-temps.

Sur la cloison frontale, au centre, derrière la console, se trouve une inscription sculptée :

durch

Unterschtiften

der

Pfarrkunder.

A.D.1908.

Caractéristiques instrumentales

Un orgue fermement décidé à aborder le répertoire de Prætorius à Escaich

Un orgue fermement décidé à aborder le répertoire de Prætorius à Escaichse doit d'avoir une console vraiment à la hauteur !

Ce n'est peut-être pas la plus belle, ni la plus grande, ni celle qui a le plus de boutons,

mais certainement une des mieux conçues.

Console indépendante dos à la nef, fermée par un rideau coulissant, placée au centre de la tribune. Tirage des jeux par langues de chat, placées sur les flancs inclinés, à droite et à gauche des claviers, sur deux niveaux. A gauche : le positif (en bas, lettres vertes) et le récit (en haut, lettres rouges) ; à droite : la pédale (en bas, lettres bleues) et le grand-orgue (en haut, lettres noires). (Le Plein-jeu du positif est situé sur la ligne du récit, et la Bombarde du I sur la ligne de la pédale, mais le code de couleur empêche la confusion.) La Voix humaine s'appelle par un domino.) Au-dessus de chaque jeu, il y a deux picots qu'on peut tirer pour programmer l'une ou l'autre des combinaisons libres (la rouge en bas, et la verte au-dessus).

Comme c'est clairement un orgue de récital ou d'improvisation, il y a une double commande des accouplements/tirasses et des aides de registrations. Sous le premier clavier, on trouve les poussoirs suivants : "III/II", "II/I", "III/I", "III/P.", "II/P.", "I/P.". Après un espace : "C.B. II" (combinaison libre verte), "C.B. I" (combinaison libre rouge), "J.M." ("Jeux à Mains", activant la registration manuelle), puis les combinaisons fixes : "CH.GR." (chant grégorien), I, II, III, IV, "TT." (tutti).

Au pied, les pédales-cuillers à accrocher son recouvertes de métal gaufré. De gauche à droite : "III/II", "II/I", "III/I", "III/P.", "II/P.", "I/P.". A leur droite, la pédale basculante de l'expression du récit ("EXPR. RECIT."), puis celle du crescendo général ("CRESCENDO"). Du côté droit, les autres pédales-cuillers, sur deux niveaux, en quinconce en bas : "ANCHES G.O.", "ANCHES POS.", "ANCHES REC.", "ANCHES PED." ; en haut : "MIXTURES G.O.", "MIXTURES POS." "MIXTURES REC."

Bien qu'ils ne disposent pas d'une langue de chat, les accouplements et tirasses sont quand même programmables dans les combinaisons libres. Cela se fait par un groupe de deux fois 6 picots rouges et verts, disposés au centre au-dessus du troisième clavier, et repérés par une plaque noire à lettres blanches : "III/II 8'", "II/I 8'", "III/I 8'", "III/P. 8'", "II/P. 8'", "I/P. 8'". A leur droite, il y a des dominos pour les accouplements à l'octave : "III/P 4'", "III/I 4'", "III/I 16'". Puis le domino commandant la Voix humaine, et enfin le domino du trémolo. A part ce dernier, tous les dominos sont aussi muni d'un couple de picots pour les programmer dans les combinaisons libres.

Cadran linéaire pour le crescendo, noir à lettres blanches, placé au-dessus de la joue droite du troisième clavier, et gradué de 0 à 15. Un petit indicateur triangulaire se déplace dans une fente de la plaque.

Voltmètre, placé au-dessus de la joue gauche du troisième clavier. Il est gradué de 0 à 15 Volts, et, enthousiaste, indique "à fond" (>15 V) quand l'orgue est en marche. (C'est vrai que pour les Litanies d'Alain, il faut au moins ça.)

Plaque d'adresse noire à lettres blanches, placée au centre entre le premier et le deuxième clavier, et disant :

G. SCHWENKEDEL & FILS

STRASBOURG-KOENIGSHOFFEN

OPUS 143 1958

La plaque d'adresse Schwenkedel à Lutterbach.

La plaque d'adresse Schwenkedel à Lutterbach.Sommiers à cônes. La boîte expressive du récit est à gauche, le grand-orgue au centre (i.e. devant la rosace ; petits jeux) et à droite. La tuyauterie de pédale réalise des "cloisons".

Le réservoir principal est situé en bas, devant la rosace. Il date de 1909.

Il y a plusieurs provenances : une grande partie date de 1958 (en particulier tout ce qui est en cuivre), et une autre de 1909, comme le magnifique Basson/Hautbois (poinçonné Basson/Musette). Il semble aussi y avoir des éléments plus anciens (Bourdon du grand-orgue).

La partie centrale du grand-orgue.

La partie centrale du grand-orgue.Ces deux sommiers diatoniques en M portent les "petits jeux" du grand-orgue.

Ils sont placés en hauteur et au centre,

devant la rosace (à la quelle on tourne ici le dos).

En haut à droite, le dos de la console.

La partie principale du grand-orgue, dans la moitié droite du buffet.

La partie principale du grand-orgue, dans la moitié droite du buffet.Les anches en cuivre suivent le chemin de l'ancienne cloison du buffet.

Le grand-orgue a été muni d'une charpente, ce qui a permis de disposer les tuyaux de façon plus efficace.

Ainsi, certains tuyaux de Bourdon sont placés horizontalement. (En haut et au centre.)

Le récit expressif est logé dans la moitié gauche du buffet.

Le récit expressif est logé dans la moitié gauche du buffet.Les jalousies ici visibles s'ouvrent vers l'avant (il y en a aussi vers le centre de la tribune).

Le Basson-Hautbois, poinçonné "BASSON-MUSETTE",

Le Basson-Hautbois, poinçonné "BASSON-MUSETTE",en spotted, provient de l'orgue Rinckenbach de 1909.

Et voilà la nouvelle star de cette composition : la Voix Humaine !

Et voilà la nouvelle star de cette composition : la Voix Humaine !Elle est finalement arrivée, après 65 lettres au Père-Noël.

C'était à la fois le jeu le plus logique à ajouter et le plus attendu.

("Ah, il ne manque qu'une Voix humaine..."),

mais surtout, elle rapproche l'orgue sa tradition Rinckenbach originelle,

même s'il n'y en avait pas dans l'orgue de 1909.

On ne voit pas une grande différence si on s'arrête à la lecture de la composition (OK, à part la Voix humaine...), mais l'orgue a été revu du plancher aux entailles de timbre. La nouvelle harmonisation permet de retrouver certaines des sonorités de l'orgue de 1909, et le répertoire adressable est immense.

L'instrument est toujours néo-classique, mais cette fois sans dogmatisme. Ce style, en Alsace, couvre 5 bonnes décennies, entre les premières approches de la maison Dalstein-Haerpfer implémentant les idées d'Albert Schweitzer (1905), la période "Doublette et Cornet" de Joseph Rinckenbach (1920), la "Réforme Alsacienne de l'Orgue appliquée" d'Edmond-Alexandre Roethinger, puis et celle, révolutionnaire et encore peu documentée de Georges Schwenkedel à partir de 1930. Il y a donc plusieurs "sensibilités" néo-classiques.

Ici, ce n'est pas un néo-classique qui regrette de ne pas être néo-baroque, de s'être arrêté en chemin. C'est au contraire une recherche d'équilibre, qui veut garder l'héritage symphonique tout en offrant des plans plus Principalisants et des Mutations. On ne sait pas si l'orgue de 2020 est moins "français" qu'en 1958, mais il est à coup sûr plus abouti, plus équilibré, et plus alsacien.

![]() Activités culturelles :

Activités culturelles :

- 20/06/2021 : Concert inaugural par Pascal Reber

- 03/10/2021 : Concert de Julien Weinzaepflen

- 21/09/2024 : Présentation de l'orgue lors des Journées du patrimoine

- 10/10/2023 : Récital orgue et voix, avec Emmanuelle Fruchard (mezzo-soprano)

![]() Sources et bibliographie :

Sources et bibliographie :

-

[Visite] "Visite sur place", 14/05/2021,16/08/2023

Remerciements à Sébastien Braillon.

-

[DKuntz] e-mail du 24-25/09/2012,04/10/2012.

Extraits de la chronique Ackermann, données historiques, carte postale montrant l'orgue dans son buffet Boehm.

-

[JBrun] Jonathan Brun : e-mail du 30/05/2020.

Photos des 11-12/05/2020, lors du démontage, et nouvelles de l'instrument.

-

[JGUhlrich] Jean-Georges Uhlrich : e-mail du 16/12/2012.

Photos de 12/2012 et nouvelles de l'instrument.

- [Orgelbauerei1909] H. Wiltberger & varia : "Orgelbauerei M. J. Rinckenbach Ammerschweier", p. 17-18

- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 106a

- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 2, p. 227

-

[SchwenkedelAB] G. Schwenkedel : "'Arbeitsbücher' Schwenkedel, aux Archives Municipales de Strasbourg (189 Z 94)", vol. 2

Sur la page correspondante à l'opus 143, ne figure que le titre : "Lutterbach", pour le reste, elle est blanche.

-

[AMS189Z40] G. et C. Schwenkedel : "Archives Schwenkedel, aux Archives Municipales de Strasbourg (189 Z 40)"

Le dossier "Lutterbach" fait plus d'une centaine de pages. Il est constitué de notes, projets, devis et de courriers couvrant la période de 1931 à 1962.

-

[SchwenkedelNB] G. et C. Schwenkedel : "'Notizbücher' Schwenkedel, aux Archives Municipales de Strasbourg (189 Z 95)"

1929-1932/DSCN1446.JPG, 1932-1939/DSCN4215.JPG, 1932-1939/DSCN4216.JPG, 1946-1953/DSCN4619.JPG

-

[Lutterbach1958] ""La Basilique du Sacré-Coeur de Lutterbach et ses Grandes orgues". Plaquette éditée à l'occasion de la reconstruction des orgues en 1958", p. 19-22

La plaquette note 38 jeux à l'origine, mais c'est 36. Elle semble avoir oublié l'opération de 1931. Surtout, elle est d'un parti-pris extrême.

- [PMSSUND1987] Pie Meyer-Siat : "Etudes organologiques", in "Annuaire de la Société d'Histoire Sundgauvienne", 1987, p. 261

-

[Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 250-251

LUTTERBACH, Kt. Mulhouse. - Schulmeister Zolger, bezeugt 1808, war noch Gemeindeschreiber, und bezog als, Sakristan u. Organist 1819: 418 Fr., Neuregelung der Besoldung. Die O., die er bediente, war in der 1761 erbauten Kirche erst 1776 aufgestellt worden. Vgl. M. Josef WÜRTZ, Geschichte von Lutterbach, Rixheim 1913, 309 u. 359. - Im J. 1859 bewilligte die Gde f. d. Anschaffung einer neuen O. einen Kredit von 12.000 Fr.; mit deren Bau wurde Verschneider beauftragt. WÜRTZ 355. - Abbruch u. Neuaufbau derselben O., doch modernisiert von Berger (Rufach) 1886. Vfr. 29 (1886), 190.Die neue, 1908 geweihte Herz-Jesu-Kirche (Basilika) - erhielt eine O. von Rinckenbach, mit Röhrenpneumatik, Kombinationen u. Verkoppelungen. Hauptwerk 12 Reg., Schwellwerk 17 Reg., u. Pedal 7 Reg. Orgelgehäuse, hergestellt von der Firma Böhm in Mülhausen. WÜRTZ 370. - O. von Riinckenbach, 1909, mit 36 Reg., 2 Clav., Liste Rinckenbach. - O.-Abnahme 11. III. 1909 durch Erb u. X. Mathias, beide in Strassbg, u. Musikdirektor Wiltberger (Colmar), O. mit 2 Clav., u. Ped. Die O. « zeichnet sich aus durch Weichheit, andachterweckende Erhabenheit u. überwältigende Fülle einerseits, charakteristische Klangwirkungen und effektvolle Registermischungen ... andererseits ». WILTBERGER S. 17 f. - 1958: neue O. von Schwenkedel, 48 Reg., 3 Clav., Ped. Ueber diese neue O. siehe: La Basilique de L. et ses grandes Orgues, Colmar 1958.

![]() Localisation :

Localisation :