Ingersheim, l'orgue Joseph Rinckenbach de 1920.

Ingersheim, l'orgue Joseph Rinckenbach de 1920.Les photos sont de Martin Foisset, 25/09/2021.

L'orgue d'Ingersheim tient une place particulière dans l'histoire de l'orgue alsacien. Construit dans l'immédiat après-guerre, il marque, avec son presque contemporain de Scherwiller, une étape cruciale de l'évolution du style alsacien vers des couleurs que l'on a plus tard appelées "néo-classiques". Par chance, ces deux instruments nous sont parvenus dans un état d'authenticité remarquable. Ce sont des livres ouverts racontant la facture d'orgues. Et surtout de somptueux instruments de musique.

Historique

On sait qu'il y a eu un orgue dans l'église romane d'Ingerhseim dès 1709, car un forgeron a posé une porte à la tribune (le 05/05) et fourni des clous pour un buffet, monté par le menuisier Guillaume Ketzy. Il s'agissait donc fort probablement d'un instrument neuf. On n'a aucune idée de la provenance de la partie instrumentale. On déduit des interventions ultérieures que la pédale n'avait qu'une octave (13 notes). L'église a été reconstruite en 1766, et la tribune pourvue d'un orgue (sûrement le précédent) entre 1770 et 1773. [Ingersheim1997]

La présence de cet orgue (ou d'un successeur) est à nouveau attestée à Ingersheim en 1788, car l'instrument nécessitait des réparations. En 1823, c'était encore pire : l'orgue était "hors d'état de servir", et confié à un facteur "qui se trouve sur les lieux", donc probablement un itinérant. [IHOA] [Ingersheim1997]

Coupe de l'édifice montrant l'ancien orgue.

Coupe de l'édifice montrant l'ancien orgue.Un dessin en coupe de l'église, réalisé avant 1914, montre l'ancienne tribune et l'ancien orgue. La première constatation est que ce dessin ne paraît pas représenter un orgue de 30 jeux. Le buffet fait un peu penser à celui de Weiterswiller (Johann Georg Rohrer, 1712). Mais on observe également qu'il n'y a pas de positif de dos (et le plan de coupe ne paraît pas passer entre celui-ci et le grand-buffet, sinon on ne verrait pas la rambarde de la tribune). Or, il y avait bien un positif de dos (postiche) à Ingersheim avant 1945, que l'on a logiquement attribué à l'orgue précédent. Le dessin n'est donc peut-être pas très fidèle.

On connaît le nom de l'organiste en 1825 : Jacques Schwindenhammer. Son remplaçant, nommé en 1835, s'appelait Beyerlein. Le vieil orgue fut réparé en 1831 par Joseph Callinet, et la pédale portée de 13 à 18 notes. Valentin Rinkenbach avait également été consulté, et a produit un devis donnant des détails techniques sur l'instrument. Il avait 30 jeux juste avant 1831, car le coût de l'harmonisation, chiffrée à 10 Frs par jeu, s'établissait à 300 Frs. Il était prévu d'y ajouter une Trompette de pédale ("Bombarde 8'"). Il fallut encore faire des réparations en 1861 et 1862, et l'instrument a probablement été démonté à l'occasion des travaux d'agrandissement de l'église en 1886. Avant la première Guerre Mondiale, c'est Joseph Rinckenbach qui en avait l'entretien. [IHOA] [Ingersheim1997]

En août 1914, l'église d'Ingersheim a été bombardée. Certains disent que c'était le fait de l'artillerie allemande, d'autres qu'il s'agissait de l'artillerie des Chasseurs Alpins. Quoiqu'il en soit, l'ancien orgue a été détruit ce jour-là. [IHOA] [Ingersheim1997]

Joseph Rinckenbach en récupéra les débris, et fut chargé de voir si on pouvait le réparer. Mais il fut incorporé en 1915, et, en attendant son retour, on plaça à l'église l'harmonium de l'instituteur Klaeyle. [IHOA] [Ingersheim1997]

Historique

A la fin du conflit, le curé Brunissen reprit contact avec Joseph Rinckenbach. Un premier devis est daté du 12/01/1919, et concerne bien entendu la construction d'un orgue neuf : l'obus était entré par le plafond et avait éclaté juste au-dessus de l'instrument. Il n'y avait de récupérable que le soufflet, qui avait été protégé car placé sous le sommier. L'orgue neuf devait disposer de 32 jeux. Joseph Rinckenbach acheva son instrument en 1920. [IHOA] [ITOA] [Ingersheim1997]

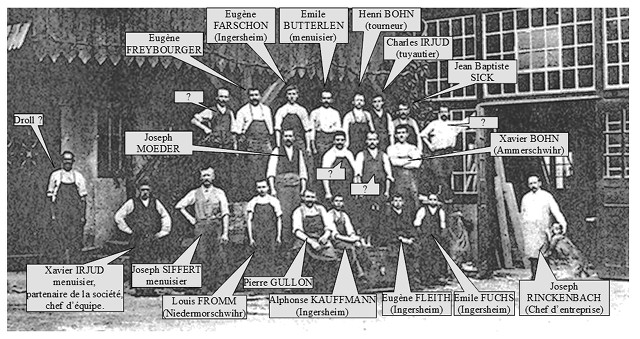

A l'occasion la rédaction de la plaquette sur l'orgue d'Ingersheim, Maurice Boesch a pu identifier la plupart des collaborateurs de la maison Rinckenbach vers 1914, sur un tirage appartenant à la famille Fromm d'une photo prise dans la cour de l'atelier.

Au moins trois collaborateurs de la maison d'Ammerschwihr étant d'Ingersheim, il n'est pas étonnant que l'on se soit adressé à Joseph Rinckenbach. Notons que le père de Joseph, Martin (décédé en 1917) ne figure pas sur la photo.

Un orgue fondateur d'un style

Les orgues d'Ingersheim, de Scherwiller et de Hindisheim sont fondateurs d'un style. Il donc assez difficile de les comparer à des "canons" du genre, puisqu'ils constituent justement ce "canon". Leurs caractéristiques fondamentales sont les suivantes :

- Des instruments issus de la tradition de Martin Rinckenbach, c'est-à-dire symphoniques, fortement inspirés du romantisme français, et réalisés avec des techniques de facture plutôt germaniques. Le mot "inspiré" sous-entend une évolution, mais certains éléments ne sont pas négociables : Gambe et Flûte ouverte 8' au grand-orgue, les trois Flûtes harmoniques, la Voix céleste, ou le Violoncelle de pédale.

- Cette solide base romantique est complétée par quelques (2 ou 3) jeux plutôt "18ème". Une tendance qu'on appellera plus tard "néo-classique", mais qui, en 1919 était plutôt le prolongement de la Réforme alsacienne de l'orgue. Joseph Rinckenbach, durant l'interruption forcée de sa production lors du conflit, a clairement développé des idées nouvelles. Après 1918 s'ouvre sa période "Cornet et Doublette", car on retrouve ces jeux au grand-orgue. Ce Cornet est vraiment disposé comme un Cornet classique : c'est un dessus, posté en hauteur, et très sonore. Il y a aussi un Nasard, et on sait que Joseph Rinckenbach y tenait : à Russ en 1929, il complèta son orgue de 1914 avec un Nasard.

- Cette composante néo-classique s'affirme aussi - et surtout - grâce aux accouplements à l'octave, en particulier celui en 4' ("II/I 4'"). Ils sont absolument fondamentaux : les retirer à un tel instrument (comme cela a malheureusement été fait ailleurs) lui enlève tout son caractère. L'accouplement à l'octave permet de jouer le récit une octave plus haut, à partir du grand-orgue. Les 8' deviennent des 4', l'Octavin un 1', et la Mixture prend un caractère classique. Notons que le 1' est un plafond absolu pour ces orgues. (Le g''' en 1' est le plus petit tuyau de l'orgue).

- La Mixture passe au récit (pour bénéficier de l'expression et des accouplements à l'octave) et prend le nom de "Plein-jeu". On n'y met plus de tierce.

- Une console très ergonomique, donc indépendante, avec des aides à la registration.

- L'usage exclusif de sommiers à membranes ou à cônes (donc un chemin de vent "par jeu" et pas "par note"), les seuls en mesure de réaliser l'harmonisation recherchée. Un tel orgue est tout simplement inconcevable avec des sommiers à gravures.

- Tout ceci est complété par une ou deux caractéristiques "uniques". Elles sont destinées à donner une identité propre à chaque instrument, mais aussi à faire évoluer le style.

Il s'agit donc ici d'un orgue appartenant à un style post-symphonique spécifiquement alsacien. Il a une importance historique considérable.

Le papier à entête de la maison Rinckenbach

Le papier à entête de la maison Rinckenbachen 1919, utilisé pour le devis de l'orgue d'Ingersheim.

La Voix humaine doublement expressive

A Ingersheim, une des caractéristiques "uniques" concerne la Voix humaine. Ce jeu d'anches à résonateur court est d'origine classique, mais a continué d'être construit à l'époque romantique, où on le trouve plutôt au récit, car l'expression lui est très bénéfique. Il est destiné à être joué avec un tremblant.

Une attention toute particulière était donnée à ces jeux "de détail". Il y a une Voix humaine à Diebling (57, 1920), et on la retrouve à Scherwiller (1921) et Hindisheim (1922). Il y en avait une dans le malheureux orgue de Steinbourg (1922, démoli en 1992 pour être remplacé par un instrument "mécanique" avec cannibalisation de la belle tuyauterie) : c'était même un cadeau de Rinckenbach. Il y en avait bien sûr une à Thann (1923), mais aussi à Saales (1923 aussi). A Altkirch (1924) et Rosheim (1925), qui sont des 3-claviers, elle est au positif (expressif). Il y en a une à Wuenheim (1925, 25 jeux), et aussi dans l'orgue du Bonhomme (1928). Et bien sûr à Cernay (1928).

La Voix humaine était donc un "must" à partir d'une vingtaine de jeux. Ce qui rend celle d'Ingersheim si spécifique, c'est qu'elle est logée dans un compartiment isolé, avec le Bourdon 8'. Ce compartiment, inclus dans le récit, pouvait être ouvert ou fermé (le système est malheureusement aujourd'hui déposé) par la même commande que la boîte expressive. Un fil et des poulies en soulevaient le couvercle de façon synchronisée à la position des jalousies.

L'intervention de F.X. Mathias

On le sait, François-Xavier Mathias était un personnage d'une grande culture, mais aussi très complexe. Ses contributions ne sont jamais stéréotypées, et peuvent parfois même être très surprenantes. Début février 1919, quand le curé Brunissen lui demanda ce qu'il pensait du projet de Rinckenbach (32 jeux), sa réponse a été que "pour un orgue de campagne je tiens à avouer que cet instrument paraît un peu grand". Il conseille de supprimer le Bourdon 8', la Flûte à cheminée et la Doublette du grand-orgue (!), le Bourdon 8', la Fugara 4' et... la Voix humaine du récit, ainsi que le Bourdon 16' et la Basse 8' de la pédale. Au sujet de la fameuse Voix Humaine, il précise : "Pour la campagne, la voix humaine est un objet de luxe ou bien on s'en sert trop souvent, alors ce registre devient ridicule."

François-Xavier Mathias

François-Xavier MathiasMathias se montre donc très condescendant. Même méprisant, puisqu'il insinue que les organistes de la "campagne" n'ont aucun goût, au moins en matière de Voix humaines... Bref, le "luxe" ne sied pas aux paysans endimanchés. Sur le fond, on comprend mal les "économies" préconisées pour Ingersheim : perdre les deux Bourdons manuels et la Flûte 8' de pédale ne paraît pas du tout être une bonne idée. Et il n'a pas compris que la Doublette (avec le Cornet) constituait un parti-pris esthétique (de fait, ce fut même un acte fondateur). Ni que la Fugara 4' est justement LE jeu qui colore de façon spécifique les récits de ces instruments. Joseph Rinckenbach avait bien 10 ans d'avance sur les autres facteurs, et Mathias, sur ce coup-là, au moins le double de retard... De même, il n'a pas compris que la Voix humaine constituait un élément fondamental de motivation pour l'acquisition de cet instrument : le "Parfum dépensé" de la Passion selon St-Matthieu, en quelque sorte. Et enfin, sur le plan technique, il n'a pas réalisé que le Bourdon 16' de la pédale est aussi celui du grand-orgue, et qu'on ne peut donc pas le supprimer comme ça...

Mathias a donc réellement traité cette affaire "pour la campagne" avec une grande désinvolture. Sans vouloir enlever quoi que ce soit à l'action de Mathias tout au long de sa carrière au bénéfice de l'orgue alsacien, il faut bien avouer que sur ce coup-là, ce n'était pas l'usage de la Voix humaine qui était ridicule.

On croit toutefois deviner ce qu'il le chagrinait vraiment. Dans le même courrier, il affirme que l'orgue amputé comme il le propose "sera beau et même très brillant, puisque vous aurez à peu près la même disposition que l'orgue de la cathédrale, l'orgue de choeur, augmenté même de 3 registres. Par ces changements vous épargnerez une affaire de 3800 frs, ce qui est assez considérable pour votre commune". Voilà le vrai problème : que des gens de la campagne puissent avoir mieux que le choeur de la cathédrale ! C'était donc un "plafond de verre" pour les Paysans, qui, bien sûr, sont affublés d'un condescendant cliché voulant qu'ils soient incultes, fauchés et/ou près de leurs sous. Selon lui, il n'est donc pas raisonnable d'investir trop de ressources dans la culture à la campagne ; surtout que cela peut faire de l'ombre au prestige des villes.

Heureusement, l'histoire de l'orgue en Alsace est un démenti cinglant à ces clichés. On peut même affirmer que l'orgue alsacien s'est surtout développé à la campagnes et dans les vallées (voir Husseren-Wesserling, 1857). Les grandes villes, plombées par la politique et l'ego des "grands" organistes, ont pour leur part souffert d'un réel atavisme. Pendant qu'à la "campagne" se développait une culture organistique florissante, les villes passaient leur temps à trafiquer et "améliorer" leurs Silbermanns... En Alsace, les orgues, c'est comme les tartes flambées : ce n'est pas en ville qu'on trouve les meilleures.

Heureusement aussi, en 1919 à Ingersheim, on connaissait la meilleure façon de gérer les experts : les ignorer. C'est donc bien l'orgue complet qui fut commandé le 02/09/1919 par le président du conseil de fabrique J.B. Thomann.

Les organistes

On connaît le nom de quelques organistes de cet instrument : jusqu'en 1928, c'était le directeur de l'école, Mr Pierrot. Il était apprécié, puisqu'une fête de reconnaissance a été organisée à l'occasion de son départ. Il a été remplacé par Mr Ackermann. En 1937, c'est encore le directeur de l'école, Eugène Rosfelder, qui devint organiste. Durant le conflit mondial, Lucie Ursch (née Schuster) effectua des remplacements, puis assura le service de 1947 à 1954. [Ingersheim1997]

L'instrument a été légèrement endommagé le 16/12/1944. [IHOA] [Ingersheim1997]

Après guerre

En mai 1945, l'architecte expert, Robert Lutz a noté des dégâts dus à des éclats d'obus, des chutes de décombres et des infiltrations d'eau. Le menuisier Eugène Farschon (c'était à l'évidence l'ancien employé de Rinckenbach), fit quelques réparations de fortune. C'est probablement à la même époque que la tribune a été agrandie, et le positif postiche retiré. [IHOA] [Ingersheim1997]

Les réparations ont été menées fin 1949 par Pierre Huguin, de Champ-le-Duc. [Ingersheim1997]

Il y eut un relevage en 1997, mené par Christian Guerrier, de Willer. L'expertise avait été confiée à René Kientzi. [Caecilia] [Ingersheim1997]

A cette occasion, l'historique de l'orgue a été retracé par Maurice Boesch, assisté de René Kientzi. [Ingersheim1997]

On sait que les maisons Richard Dott et Muhleisen ont également soumissionné. (Il y eut 6 réponses, car pas moins de 11 entreprises avaient été contactées !) Au fil des délibérations, on apprend que "Au vu des critères 'officiels', notre orgue n'est pas encore considéré comme 'historique'. Il n'est pas assez vieux.". [Ingersheim1997]

Eh oui, les critères "officiels" constituent de fait un réel problème. Pour de nombreux intervenants - à commencer bien sûr par les incompétents - un orgue n'a de valeur que s'il est "vieux". Il est clair, à la lecture des comptes-rendus des années 90, que pas grand monde, même à Ingersheim, n'était conscient de l'immense valeur historique de cet orgue. On frémit même en apprenant que son "électrification" (qui lui aurait enlevé toute authenticité) avait été envisagée...

L'inauguration a eu lieu le 09/03/1997. Une affiche de l'événement est conservée sur un montant du soubassement, à côté de la porte d'accès à l'intérieur de l'orgue. Elle rappelle que le concert a été donné par Henri Sattler (orgue), Marc Hodapp, Julien Piazzon et Jean-Nicolas Henner (Trompette), ainsi que Nicole Schwerer (soprano) ; œuvres de J.S. Bach, Mozart, Schubert, Liszt, Mendelssohn, L. Vierne, Manfredini et J. Rivier.

Cet historique très court explique que cet instrument nous soit parvenu totalement authentique. Il n'a jamais subi d'altération, à part la suppression de l'expression double de sa Voix humaine, qui serait aisément reconstituable. [Visite]

Le buffet

Le corps gauche du buffet abrite le grand-orgue.

Le corps gauche du buffet abrite le grand-orgue.En bas à droite, les sièges pliables. Ceux-ci semblent constituer une tradition

déjà ancienne à Ingersheim, puisque les comptes de la fabrique notent

déjà l'acqusition de sièges de ce type en 1932.

Le buffet est de style néo-classique. Il est en deux parties reliées par un élément central concave. Les corps principaux sont constitués d'une tourelle ronde à entablement et de deux plates-faces retombantes. Elles font penser à celles du Hohwald (1905). Les deux grands corps sont dotés de deux plates-faces sur leur côté interne à la tribune, et de couronnements finement sculptés et ajourés.

Cette architecture permet de dégager la baie arrière de la tribune. C'est un des nombreux avantages de la traction pneumatique. Le grand-orgue est à gauche, le récit à droite, et la pédale au fond, basses sur les deux côtés.

La façade du positif de dos de l'ancien instrument avait été disposée à fleur de tribune, devant la console. (Il s'agissait de la disposition de l'ancienne tribune, d'avant 1945, plus petite que l'actuelle.)

Caractéristiques instrumentales

La console indépendante.

La console indépendante.Console indépendante dos à la nef, fermée par un rideau coulissant, placée au centre et devant les deux buffets. Tirage des jeux par dominos placés au-dessus du deuxième clavier, sans séparation entre les plans sonores. Les dominos sont munis de porcelaines de couleur blanche pour le grand-orgue, rose pour le récit, et bleu-ciel pour la pédale. Sur les porcelaines, le nom des jeux ne porte pas le symbole "pieds" (ex: "Bombarde 16") sauf deux du grand-orgue : "Bourdon 16'" et "Montre 8'". Claviers blancs, les deux à frontons biseautés.

Commande des accouplements et tirasses par taquets (manuels) à accrocher (en "L", comme les pédales habituelles, mais beaucoup plus petites, comme à Muespach), en fer forgé. Ils sont placés sous le premier clavier, à gauche, et repérés par des porcelaines rondes disposées au-dessous : "II-I o.a." (II/I 4'), "II-I o.g." (II/I 16'), "II-P" (II/P), "I-P" (I/P), "G.O." (I/I) et "II-I" (II/I). Ces porcelaines sont blanches et non bicolores comme à Muespach.

Commande des combinaisons fixes par 7 pistons blancs, situés sous le premier clavier, du côté droit, et repérés par de petites porcelaines rondes placées en dessous : "PP.", "P.", "MF.", "F.", "FF.", "Tutti", et "0." pour l'annulateur. Puis vient le piston d'appel du crescendo "Cresc.". Il n'y a pas d'indicateur de crescendo (comme à Scherwiller ou Hindisheim).

Il n'y a que trois commandes à pied : les deux grandes pédales basculantes pour l'expression du récit ("Expression") et le crescendo ("General-crescendo") et la pédale à accrocher, en fer forgé piqué, du trémolo récit ("Tremolo"). Pas de combinaison libre.

Plaque d'adresse située au centre, au-dessus du second clavier et sous les dominos, en laiton incrusté sur fond noir, et disant :

Manuf.re de Grandes Orgues

AMMERSCHWIHR (Ht RHIN)

La plaque Rinckenbach à Ingersheim

La plaque Rinckenbach à IngersheimIl n'y a pas de numéro d'opus. A priori, il s'agit de l'opus 151 de la maison d'Ammerschwihr. (Le 152 correspondait au malheureux orgue de Heidwiller, et le 153, c'est Scherwiller.)

Banc dont les flancs très galbés sont percés d'un grand trilobe ajouré dans la partie basse. Il est caractéristique de la production de Rinckenbach de 1912 à 1923, et succède au modèle "lyre et trilobes" (1904-1912).

L'intégralité de cette magnifique console semble d'origine.

Sommiers à membranes, d'origine. Deux sommiers chromatiques pour le grand-orgue, disposés dans le corps gauche du buffet, orthogonalement à la façade, aigus vers l'avant. Celui des "grands jeux" est disposé contre le flanc. Le Cornet est posté en hauteur sur deux petits sommiers. Le récit est diatonique, et placé dans le corps droit, également orthogonalement à la façade. Voix humaine et Bourdon 8' sont isolés. La pédale est diatonique, et logée le long du mur du fond de la tribune, en "M" (basses sur les côtés).

Il y a deux réservoirs à plis parallèles : l'un sous le grand-orgue et l'autre entre les sommiers de pédale. Le ventilateur est placé dans un caisson, dans la partie latérale de la tribune à gauche de l'orgue.

Une partie de le tuyauterie du grand-orgue,

Une partie de le tuyauterie du grand-orgue,dans le corps gauche du buffet. Le revers de la façade est à gauche.

C'est le sommier des "grands jeux" (8' et plus).

De bas (accès) en haut (fond/flanc gauche) :

la Trompette 8', le (dessus du) Bourdon 16' à cheminées,

la Gambe 8', le Salicional 8', la Flûte 8' ouverte et en bois,

et tout au fond la Montre 8' avec ses entailles de timbre.

Le sommier des "petits jeux" du grand-orgue

Le sommier des "petits jeux" du grand-orgueest parallèle au précédent (dont on aperçoit l'extrémité tout à gauche,

au bout de la passerelle qui les sépare).

La vue est tournée de 90° par rapport à la précédente, mais au même endroit.

On tourne donc le dos à la façade.

En haut, le fond de la tribune, avec l'oculus et le Cornet

que l'on verra en gros plan sur la vue suivante.

Ce sont ici les basses des "petits jeux" (les tuyaux ne sont donc pas

si petits que cela). De gauche (passerelle) à droite (centre le l'orgue) :

la Doublette, le Nasard, la Flûte 4', le Principal 4',

et le Bourdon 8', en bois.

Le Cornet posté

Le grand dessus de Cornet posté est la "signature" de cette esthétique post-symphonique. Historiquement, le Cornet est un jeu populaire en Alsace, qui a conservé ses lettres de noblesse durant tout le 19ème siècle. Même à l'époque romantique, il figure à certains des plus beaux instruments, comme ceux de Joseph Merklin et de Martin Rinckenbach. Placé en hauteur comme un Cornet du 18ème, il reprend la même architecture et le même ambitus (il commence au troisième do) ; mais les techniques de facture utilisées sont différentes. Les tuyaux graves sont poinçonnés : "CORNET BOURDON 8 C", "CORNET OCTAV 4 C", "CORNET QUINT 2 2/3 C", "CORNET OCTAV 2 C", "CORNET TERZ 1 3/5 C". Les rangs ouverts sont munis d'encoches d'accord. Les biseaux ont des dents, nombreuses, régulières et marquées. Il n'est donc ni accordé ni harmonisé comme un Cornet classique.

Une moitié du Cornet du grand-orgue.

Une moitié du Cornet du grand-orgue.La vue est prise après avoir avancé de deux pas vers le fond

par rapport à la précédente. En haut à droite, la baie du fond de la tribune.

Derrière, de grands tuyaux de la pédale,

avec en particulier la Bombarde et ses résonateurs coniques en spotted.

Le Cornet lui-même est constitué de 5 rangs (de bas en haut :

1'3/5 (tierce), 2', 2'2/3 (quinte), 4' (octave) et 8', à cheminée.

Il y a ici 16 notes (sur les 32 que comporte le jeu : c'est un dessus c'-g'''),

l'autre partie étant de l'autre côté, contre la façade du corps gauche du buffet.

Les tubulures ondulant sous le sommier servent à la commande

(par dépression) : ce ne sont pas des "postages" qui amènent le vent.

Il s'agit d'un petit sommier indépendant, alimenté en vent

par le tuyau cylindrique en bas à gauche.

On distingue les encoches d'accord sur les 4 rangs ouverts.

On retrouve l'extrémité du Cornet

On retrouve l'extrémité du Corneten bas à gauche. La vue montre la partie droite de la tuyauterie de pédale,

et, en haut à droite, la boîte expressive du récit.

En dessous, il y a la porte d'accès aménagée dans le flanc droit du buffet.

De gauche (mur du fond) à droite (avant et accès) :

la Contrebasse 16', la Flûte 8', la Soubasse 16',

le Bourdon 16' (plus étroit que la Soubasse), le Violoncelle 8',

et la grande Bombarde 16', dont les tuyaux sont métalliques.

La tuyauterie du récit. Le flanc droit de l'orgue est à gauche,

La tuyauterie du récit. Le flanc droit de l'orgue est à gauche,et les jalousies à droite. Ordre des chapes :

(hors champ) le Quintaton 16', la Voix céleste, le Principal 8', le Gemshorn 8',

(à gauche) la Gambe 8', la grande Flûte 8', la Flûte octaviante 4',

la Fugara 4', l'Octavin 2', le Plein-jeu à 4 rangs,

la Trompette, et le Basson/Hautbois.

Le tuyau exposé

A l'intérieur du grand-orgue (donc du côté gauche du buffet), juste derrière la tourelle, le tuyau "F" (premier Fa) de la Montre est "exposé" pour être mis en valeur. C'est un tuyau écussonné, prévu pour être mis en façade. Evidemment, c'est totalement invisible de l'extérieur de l'orgue. Il s'agit bien d'une fantaisie de facteur, à une époque où on pouvait encore se les permettre. Cela démontre surtout le soin et l'intérêt porté lors de la réalisation des instruments. Ce n'est d'ailleurs pas une facétie isolée : il y a déjà eu un tuyau "en vedette" à Bourbach-le-Haut (1910), et ils sont deux à Stosswihr-Ampfersbach (1927).

Le "tuyau star".

Le "tuyau star".A gauche, le revers de la tourelle.

En bas à droite, les aigus de la

Trompette du grand-orgue.

Et il faut noter que ce tuyau "star" est en zinc (c'est d'ailleurs le seule de l'instrument). Le zinc n'est donc absolument pas un "pis aller" comme on a tenté de nous le présenter depuis quelques décennies. Au contraire, il apparaît ici comme novateur. Est-il nécessaire de préciser qu'il sonne absolument comme les autres, et, depuis la console, si on ne sait pas, il est impossible de trouver lequel c'est ?

La photo de Michel Chapuis

Autre curiosité à ne pas rater en cas de visite à la tribune d'Ingersheim : il y a, accrochée à un des flancs, une photo montrant Michel Chapuis à la console de l'orgue. Elle est datée du 09/04/2005. On y voit le Maître jouer au grand-orgue avec la main droite, et, avec la gauche, changer la registration. La photo permettrait éventuellement de déterminer quels sont les dominos enfoncés et les autres, mais comme elle a été prise au moment d'un changement de la registration, on ne peut pas être sûr qu'elle soit complète.

Enfin, il faut noter que sous la lampe de la console, il y avait 2 belles partitions : un recueil de F.X. Mathias (celui-là même qui avait avancé qu'un orgue plus petit aurait suffi aux "campagnards"... prouvant par là qu'à Ingersheim, on n'est pas rancunier), et un recueil de Dubois (Théodore, pas Vincent...) probablement en édition originale (Leduc).

La Voix humaine, dans son compartiment

La Voix humaine, dans son compartimentqu'elle partage avec le Bourdon 8' du récit (derrière elle).

On ne va pas bouder son plaisir : c'est une des merveilles de l'orgue alsacien. Dix fois plus beau que des instruments cent fois plus connus, encensés un peu par habitude, parce que bien "vieux" et bien nés, et rigoureusement "classés". Car l'orgue alsacien se découvre et se mérite. Son histoire ne s'est pas arrêtée en 1783, et encore moins en 1870. C'est même à partir de 1871 qu'il a pris son réel essor, et les années 1920 constituent une étape cruciale dans l'élaboration de ce style. Un style post-symphonique flamboyant, dynamique, coloré, toujours prêt à séduire et étonner le public.

Après cet orgue, Joseph Rinckenbach eut encore une douzaine d'années de carrière, marquées par de magnifiques succès (Cernay, Uffholtz...) et des échecs cuisants (Paris, St-Eustache). C'était un facteur d'orgues visionnaire et virtuose, mais un piètre politicien, et un financier désastreux.

Il n'était pas le seul à explorer ces chemins fondateurs du style post-symphonique alsacien : Edmond-Alexandre Roethinger, après Erstein (1914), s'y lança aussi, fort différemment, et en y joignant un succès économique. Et puis, alors même que Rinckenbach s'enfonçait dans les difficultés financières, arriva un "nouveau", encore méconnu et qui n'a pas fini de nous surprendre : Georges Schwenkedel.

Inscrit dans cette évolution, et donnant les clés pour la comprendre, l'orgue d'Ingersheim est avant tout un instrument unique, particulièrement abouti et attachant.

![]() Sources et bibliographie :

Sources et bibliographie :

-

[Visite] "Visite sur place", 25/09/2021

Remerciements à Michel Erdinger.

-

[MFoisset] Martin Foisset : e-mail du 01/10/2021,02/10/2021.Document "Ingersheim- 25-09-2021.docx"

Photos du 25/09/2021 et données techniques.

- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 84b

- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 2, p. 179

- [Ingersheim1997] ""L'orgue de l'église Saint Barthélémy". Numéro spécial des "Chroniques d'Ingersheim" édité à l'occasion de la restauration de 1997"

- [Caecilia] "Caecilia, Revue de musique liturgique du diocèse d'Alsace", éditions Union Sainte Cécile, vol. 1997-3, p. 31

![]() Localisation :

Localisation :