Strasbourg, St-Jean, l'orgue Schwenkedel, le 01/02/2004.

Strasbourg, St-Jean, l'orgue Schwenkedel, le 01/02/2004.Strasbourg, St-Jean, c'est la paroisse où exerça un des plus grands musiciens alsaciens : Marie-Joseph Erb. C'était un compositeur, un concertiste, et bien sûr un enseignant, un grand pédagogue. Son influence fut considérable : c'était un des plus grands musiciens de "l'entre-deux guerres". Il fit construire pour l'église St-Jean un orgue de légende, issu des ateliers de Martin et Joseph Rinckenbach en 1902. Mais à cette date, l'histoire était déjà longue :

Historique

Il y avait un lieu de culte à cet endroit dès le 15ème siècle, un établissement des sœurs de St-Marc. La présence d'un orgue est attestée en 1520 par celle de son organiste, appelé Balthasar Stolz. Après 1686, l'édifice sera connu sous le nom de "St-Marc des Johannites" ou "Commanderie St-Jean". [IHOA]

avant 1700

Historique

Un peu avant 1700, le frère lai d'Ebersmunster posa un orgue de choeur. [IHOA] [PMSAEA85]

C'était un des trois positifs construits par ce facteur que Jean-André Silbermann cite dans ses archives : Ebersmunster, Sélestat (1701), et celui de la Commanderie St-Jean. [ArchSilb]

1721

Historique

En 1721, c'est Joseph Waltrin qui construisit un petit orgue neuf. Il en assura l'entretien jusqu'à sa mort en 1747. On devine qu'il fut employé plus par charité qu'en raison de son talent. [IHOA] [PMSAEA85]

Historique

En 1763, c'est Jean-André Silbermann qui posa un orgue neuf, de 27 jeux avec 3 claviers. [IHOA]

L'église a été confisquée par les Révolutionnaires, et transformée en dépôt d'armes. L'orgue fut transféré à l'église protestante d'Illkirch-Graffenstaden (à l'époque mixte) en 1795. Totalement inadapté, beaucoup trop encombrant, le moins qu'on puisse dire est que ce Silbermann ne donna pas satisfaction : il suscita pétitions et controverses. Il reprit la route, cette fois pour la Konkordienkirche de Mannheim, où il fut détruit, par faits de guerre, en 1943. [IHOA] [PMSAEA85]

Historique

Après la Révolution, l'église s'appelle "St-Jean et St-Marc". ("Jean" était Saint-Jean-Baptiste, ce qui n'est pas évident dans le contexte où on a retiré les Johannites.) On sait qu'il y avait un "très petit" orgue provisoire en 1819. [IHOA]

Car il y avait un projet pour acquérir un orgue neuf, mais la situation était compliquée, en raison des spoliations : l'orgue des Johannites avait été volé par la Révolution, mais l'église était à présent une paroisse... Les comptes paroissiaux de 1821 font remarquer que "l'église a été privée par la Révolution de ses orgues, et que depuis seulement deux ans, nous avons acheté par le secours des fidèles un très petit jeu d'orgues pour quelques cent francs ; mais ce n'est comme rien dans notre église qui est, après la Cathédrale, la plus grande et la plus belle de la ville ; ainsi elle devrait aussi avoir un jeu d'orgue proportionné à un si bel édifice ; il est constant, et ce n'est que trop vrai, que notre paroisse est la plus pauvre de toutes les autres, et par ce motif, nos paroissiens ne peuvent pas fournir grand-chose à cause de l'indigence". [PMSCS72]

Historique

En 1825, Michel Stiehr construisit un orgue neuf à un seul manuel. [IHOA]

C'est fin 1847 ou début 1848 que l'orgue a été muni d'un positif de dos, et il est établi que le travail a été fait par la maison Stiehr. [CMAVS98]

En effet, de 1843 à 1859, la paroisse bénéficia d'un curé très dynamique : Louis Hebenstreit. Il est vrai que la formulation du projet est un peu difficile à comprendre : "[projet] tendant à faire établir un nouveau jeux d'orgue à l'orgue actuellement existant dans l'église de la paroisse". En octobre 1857, le financement étant assuré, on peut enfin passer commande à la maison Stiehr. [CMAVS98]

Ensuite, les choses vivotèrent pendant des décennies, avec quelques modifications à l'orgue Stiehr, puisqu'il fut finalement doté d'un positif de dos. La maison Wetzel répara les dégâts de la guerre de 1870, et Heinrich Koulen y travailla, dit-on. (Ce qui est sûrement juste, car cet orgue a été un moment doté d'une anche libre de pédale en 16'.) Puis la situation changea, et prit une toute autre envergure, grâce à un homme d’exception.

Marie-Georges Erb, le père de Marie-Joseph Erb (1858-1944) était déjà organiste à St-Jean. Sa mère, Anne-Marie, était aussi musicienne. Marie-Joseph commença sa formation à Strasbourg, et la poursuivit à partir de 1874 à l'école Niedermeyer, à Paris. Il fut élève d'Eugène Gigout, Camille Saint-Saens, et Gustave Lefèvre. Mais qu'il soit permis d'imaginer que son professeur le plus important resta Anne-Marie, qui, forcément, lui enseigna ses premières notes.

En 1880, au lieu d'accepter un poste d'enseignant qui lui était offert dans la prestigieuse école parisienne, il préféra revenir en Alsace pour succéder à son père. Il devint un infatigable promoteur de la musique post-romantique française en Alsace. En 1883, le voici organiste à Sélestat et enseignant. En 1884, il participa à la création de la revue "Caecilia". Il fut plus tard également membre du fameux "Cercle Saint Léonard" de Charles Spindler. Une rencontre avec Franz Liszt, toujours en 1884, semble l'avoir beaucoup inspiré. En 1890, il retourna à Strasbourg, reprit son poste à St-Jean, et fut aussi organiste à la Synagogue. Il composa beaucoup, et lança le projet d'un orgue grandiose pour St-Jean.

En 1901, l'orgue Stiehr (très transformé) fut vendu à St-Joseph de Koenigshoffen. (Où, pour être honnête, on n'en voulait pas trop.) Il y fut reconstruit dès 1915. [IHOA]

Historique

C'est de 1902 que date l'opus 62 de Martin et Joseph Rinckenbach (III/P 36j). C'était l'une des une des "7 Merveilles" du monde de l'orgue alsacien. [IHOA] [Rupp] [ASchwenkedel]

L'Hortus deliciarum de l'orgue

Comme beaucoup de Merveilles, elle n'existe plus. Une sorte d'Hortus deliciarum de l'orgue, en fait. Un instrument de référence, le seul Rinckenbach de Strasbourg (alors que la maison d'Ammerschihr triomphait dans toute l'Alsace). C'est bien entendu Erb qui reçut en 1902 le fabuleux instrument qu'il avait voulu et contribué à élaborer. Sa "Missa Solemnis de St-Jean Baptiste" y fut créée en 1910.

On a l'habitude de dire que sa formation parisienne de Marie-Joseph Erba entravé son avancement. Une fois de plus, c'est faux ou déformé : en 1910, il devint professeur au conservatoire de Strasbourg (orgue, composition, puis en 1913 théorie et piano). (Même si ce fut à sa 3ème tentative.) Erb participa activement à de nombreux projets d'orgues, parfois en collaboration avec Albert Schweitzer (Palais des fêtes).

Sur mesure

Il faut donc se souvenir qu'il s'agit d'un orgue "sur mesure", issu d'une carte blanche offerte à un grand musicien. Un peu comme le grand Stiehr de Barr pour Jean-Frédéric Wenning (1852), ou le Roethinger d'Erstein pour Victor Dusch (1914).

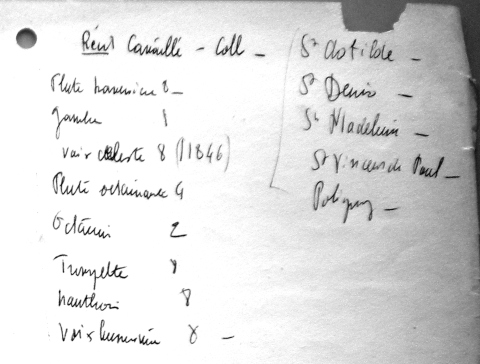

La conception de l'instrument a commencé en 1899. Voici la composition de l'Hortus deliciarium de l'orgue, sur la base de celle publiée par Rupp, et corrigée par le relevé de Georges Schwenkedel en 1931 :

Emile Rupp décrit et commente l'instrument dans son ouvrage "Die Entwicklungsgeschichte der Orgelbaukunst" en 1929. (Donc avec du recul.) :

"Diese Disposition ist typisches Musterbeispiel für jenen Übergangsstil, wie er sich durch die Doppelwirkung französischer une Reformebewegung, namentilich für katholische Kirchen herausgebildet hatte." ("Cette composition est un exemple-type du style en évolution qui s'est affirmé dans les églises catholiques à travers la double influence française et du mouvement de réforme [allemande] de l'orgue." [Rupp]

En évoquant un "exemple-type", Rupp confirme que cet instrument (dont la conception avait déjà presque 30 ans) a fait école. La phrase suggère qu'il le considère comme un orgue "pré-réforme" (ou avant que celle-ci fut aboutie). Et il estime de plus qu'il s'agissait d'un orgue "catholique". On peut interpréter la chose comme "Plus adapté à commenter la liturgie qu'à accompagner le chant d'une foule" ou tout simplement "Süddeutsch", donc issu de l'Allemagne catholique. Notons que Rupp ne parle pas de "synthèse" (de styles), mais d'une création nourrie d'une double culture.

On peut se demander si le relevé n'a pas inversé le positif et le récit : curieusement, la Clarinette est au récit et le Basson/Hautbois au positif. De même, la Trompette expressive est au positif. Et le grand (10 jeux) est le positif, alors que celui qui est censé être le récit n'en a que 7. (Par contre, l'Unda maris est à sa place au positif, et c'est bien le positif qui est fondé en 16'.) Mais cette disposition est correcte : en 1931, le II (positif) était bien celui de 10 jeux, fondé sur le Quintaton 16', hébergeant la Trompette et le Basson-Hautbois. Et c'est vraiment le III (récit), de 7 jeux, qui portait la Clarinette.

Trompette et Mixture au grand-orgue, deux claviers expressifs, 5 Fonds de 8' au grand-orgue, Flûte harmonique 8' : c'est un "vrai 16'" nourri à la fois des influences romantiques françaises et (sud-)allemandes. L'anche 16' manuelle est un Basson, et pas une Bombarde. C'est surtout un orgue très alsacien, avec ses deux Gambes de pédale, sa Voix céleste et ses deux jeux "historiques" au grand-orgue (Doublette et Cornet, ce dernier ne faisant pas semblant, vu qu'il était de Dubois). A la fois le récit et le positif étaient dotés de trémolos. Comme souvent, dans le style, la seule anche de pédale est en 16', car on prévoit l'entrée des tirasses avant elle, et il n'y a donc pas besoin d'anche 8'. Et pas l'ombre d'un Clairon, même dans une composition de cette importance. Les accouplements à l'octave du positif sur le grand-orgue figurent sur la composition relevée par Schwenkedel, mais avec un '?'.

Autre surprise : la pédale de 32 notes, allant jusqu'au Sol. Cette étendue a été relevée en 1931, et il est fort peu probable que 2 notes aient été ajoutées entre 1902 et 1931, puisqu'il n'y eut pas d'opération d'envergure. [ASchwenkedel]

D'après les devis ultérieurs, on sait que le grand-orgue était réparti en hauteur sur deux sommiers : Oberlade I avec 8 jeux, et Unterlade I, avec 5. [ASchwenkedel]

8 et 5 correspondrait bien à une répartition par hauteur des tuyaux : {P16, B16, M8, F8, G8, D8, Bas16, T8} en haut et {B8, O4, D2, Cornet, Mix} en bas.

Ce qui est très révélateur, c'est que sur les 205 orgues construits par Martin et Joseph Rinckenbach, ce soit le seul qui ait été posé à Strasbourg. Cela illustre le fait que Strasbourg vivait (vit ?) culturellement en autarcie, isolée du reste de l'Alsace (peuplée de gens sympathiques, qui font du vin). Et encore, cet unique opus de la maison d'Ammerschwihr est dû à l'exceptionnelle ouverture culturelle de Marie-Joseph Erb. Il est quand même édifiant de comparer l'orgue de St-Jean (1902) avec celui de St-Louis, qui n'a été construit que 7 ans plus tôt.

Les tuyaux de façade ont été réquisitionnés par les autorités le 10/07/1917. [IHOA]

En 1926, Joseph Rinckenbach répara les dégâts. Ce fut vraisemblablement la dernière intervention de Rinckenbach sur son orgue. [IHOA]

Le concert de Joseph Bonnet

En février 1926, la presse locale fait écho d'un concert donné à St-Jean par Joseph Bonnet (Paris, St-Eustache), avec le concours de la chorale de St-Jean. Le journal "Strassburger neueste Nachrichten" rappelle que l'instrument a été construit par la maison Rinckenbach, qui s'est récemment illustrée par la construction de l'orgue d'Altkirch (que l'article considère comme bien supérieur, puis que doté d'une transmission électrique !). Le programme était en quatre parties, la première étant la triple fugue en Mib de J.S. Bach. La deuxième était consacrée au 17ème et 18ème siècles, avec des pièces de musique française du 17ème, la fugue en Ut M de D. Buxtehude (a priori BuxWV 174), la chaconne en Sol m de Louis Couperin, le Grand Jeu de Pierre Du Mage, une Tierce en taille de Grigny, "Sœur Monique" de Couperin, "Basse et Dessus de Trompette" de Clérambault. La troisième partie était consacré à César Franck : Pastorale et Pièce Héroïque. En quatrième partie, le Prélude de Gustave Samazeuilh (on ne précise pas qui tenait la partie solo), "Introduction et allegro moderato" de Guy Ropartz (dédié à J. Bonnet), "Psaume-prélude N°2" de Herbert Howells, puis l'Alleluia (dédié à J. Bonnet) de M.J. Erb. (Donc a priori extrait de l'Opus 90.) La chorale interpréta le Sanctus de la "Missa Papae Marceilli" (de Palestrina, sous-entendu), dirigé "de façon pas toujours énergique" (!) par l'abbé Schmidlin. [StrassburgerNN] [NAlsacien]

Erb a su préparer sa succession : un de ses élèves au conservatoire, Joseph Kuntz, devint lui aussi une "figure" de l'orgue alsacien. Associé aux activités d'Erb depuis au moins 1924, Kuntz jouait régulièrement à St-Jean, même s'il n'en devint officiellement organiste qu'en 1943.

La transformation de 1937

En 1937, Georges Schwenkedel électrifia la traction, remplaça la console, et ajouta 3 jeux. [ASchwenkdel]

Schwenkedel passa voir l'orgue le 03/09/1931, et en nota la composition (a priori celle de 1902, figurant ci-dessus) : on se rend compte que Rupp avait oublié le Bourdon 16' du grand-orgue. Un jeu diffère, au récit : en 1931, pas d'Orchesterflöte 4', mais une Wienerflöte 8'. Sur le relevé de Schwenkedel, figure une remarque mystérieuse : "Anordnung wie Mutzig" ("Disposition comme à Mutzig"). Cela peut signifier que l'orgue de St-Jean avait - comme l'orgue Schwenkedel tout neuf de Mutzig - le positif (diatonique) de chaque côté du grand-orgue, la pédale derrière, et le récit tout au fond.

Directement sur la feuille où il avait relevé la composition, Georges Schwenkedel nota les modification qu'il souhaitait apporter. Il voulait le rendre plus conventionnel : échanger positif et récit, envoyer le Basson 16' (I) au (nouveau) récit, et renforcer le (nouveau) positif avec un Diapason 8' et un Cornet. Sans surprise, cela continua par un projet de transformation. [ASchwenkedel]

Les archives Schwenkedel ont conservé trois devis de 1931 et 1932 (19/11/1931, 10/12/1931, 26/04/1932 décrivant pratiquement le projet réalisé, sûrement en 1937), et un projet du 13/02/1937, qui vint à exécution. [ASchwenkedel]

- Le projet du 19/11/1931 :

- I reste à 13 jeux, mais -Basson 16' (passant au II) et +Clairon 4' (neuf)

- II est renommé "Récit expressif", et passe de 10 à 13 jeux : -Q16 (passant au III), -GP8, +Diapason 8 (neuf), +Nasard (neuf), +Cornet de récit (neuf)

- III est renommé "Positif expressif", reste à 7 jeux : -VH8 (passant au II), - Gemshorn 4, +Q16 (venant de II), +VH8 du III et +Basson 16 de I, +F4 (ou F8, selon ce qu'il y avait ; il devait y avoir les deux Flûtes 8' et 4')

- La pédale reste à 6 jeux et inchangée.

Le Cornet de récit devait être très Schwenkedelien : progressif (4-6 rangs), avec 7ième sur les trois rangs ! (2'2/3, 2', 1'3/5, 1'1/7 partout, 4' sur C-h et 8' sur C-H).

- Les devis du 19/11/1931 et du 10/12/1931 détaillent la console : I/I, II/I, III/I, III/II, I/P, I/P, III/P II/I 16' et 4', I/I 16', jeux à mains, 2 combinaisons libres, 2 trémolos (pédales), P/MF/F/FF/Tutti, annulateur anches (pédale), crescendo par pédale avec indicateur, 2 expressions. Accouplements par pédales, combinaisons par poussoirs. On apprend aussi que l'extension du positif expressif (III, sic), a priori les 3 chapes à ajouter, se fera sur la droite du buffet.

- Le projet du 13/02/1937 propose le renouvellement de la traction et de la console, mais seulement l'ajout d'un Diapason 8' et un Cornet de récit plus conventionnel (5 rgs) (pas de Nasard). Le Nasard, et le Clairon 4' (I) furent toutefois finalement posés.

On relit ses classiques

On trouve pas mal de brouillons et de notes dans le dossier de l'orgue de St-Jean des archives Schwenkedel. L'une de ces notes est vraiment parlante :

"Ah, tu vois ? J'savais bien !"

"Ah, tu vois ? J'savais bien !"Cette mise-aux-normes façon avenue du Maine ne coûta que deux jeux d'origine : le Geigenprincipal et le Gemshorn 4'. Mais l'instrument rationalisé était beaucoup moins original (et la rationalisation avait eu ses limites puisque le récit était le II et le positif le III, et donc le premier commentaire de tout organiste visiteur devait être "Oh ? Ah, pasque le.... Ah, ok...") :

La fin d'une époque ; la fin d'un monde

L'orgue Rinckenbach complété par Georges Schwenkedel fut anéanti, avec l'édifice, lors du bombardement du 25/09/1944. (Pour certaines sources le 11/08, d'autres le 25/08, mais les sources de l'immédiat après-guère donnent bien septembre.) [IHOA]

Le 25/08 semble être une simple coquille. L'orgue Rinckenbach de St-Jean a été détruit le même jour que le Mutin (1922) de l'ancien conservatoire.

Il y eut trois bombardements de Strasbourg :

- Celui du 06/09/1943 (les avions revenaient d'un raid sur les usines Bosch de Stuttgart) toucha Neudorf ; les habitants furent totalement surpris, car une pareille attaque était jugée inconcevable.

- Le 11/08/1944 (place Gutemberg, tour Klotz de la cathédrale, palais des Rohan, Ancienne douane).

- Et le 25/09/1944 (Lingolsheim, Ostwald, St-Jean, Conservatoire au Palais du Rhin). Parmi les victimes figurent de nombreuses Strasbourgeoises obligées par l'occupant à creuser des tranchées antichars.

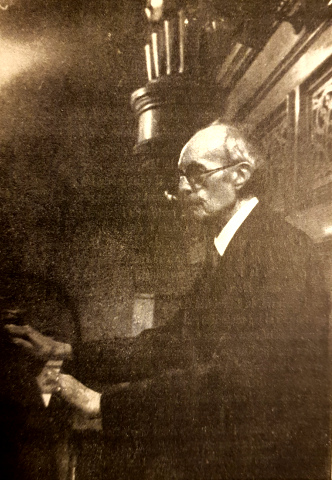

Marie-Joseph Erb a lui aussi quitté ce monde en 1944. Le 9 juillet, à Andlau, où il était en "convalescence" ; donc avant "son" orgue. Une plaque commémorative, placée à l'église St-Jean, le montre de profil, avec l'inscription "Marie Joseph Erb 1858 1944 Compositeur Organiste en l'église St Jean" :

La plaque honorant Marie-Joseph Erb à St-Jean.

La plaque honorant Marie-Joseph Erb à St-Jean.La sculpture est de René Hetzel (comme la stèle de son monument funéraire).

La plaque a été inaugurée le 12/10/1969.

Pour se consoler, on peut se dire que si les bombes étaient tombées un peu au sud-est (c'est à dire dans l'Ill), il se serait quand même trouvé un expert/promoteur pour massacrer ou supprimer cet orgue, quelque part entre 1960 et aujourd'hui ("Votre orgue ne vaut rien, puisqu'il est électro-pneumatique"). Au moins, le grand Rinckenbach de Strasbourg a péri debout, entier (à 2 jeux près), et sans Larigot.

Comment sonnait-il ?

L'Hortus deliciarum a ses calques. Nous avons mieux que ça : le Rinckenbach de St-Hippolyte (1908). Conçu un peu différemment (une Mixture au positif, c'est loin d'être anecdotique), on pourrait quand même y évoquer de façon très fiable la musique qu'on entendait à St-Jean entre 1902 et 1944. Malheureusement, l'instrument de St-Hippolyte - finalement l'orgue alsacien actuel le plus important de tous - est aujourd'hui muet, tout entretien lui étant refusé pour des raisons qui défient l'entendement. On peut aussi s'en faire une idée à Cernay, en se souvenant que c'était un deux-claviers à l'origine.

A quoi ressemblait-il ?

Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous n'avons jamais retrouvé de photo ou de dessin montrant le buffet de cet orgue. Dans son rapport d'analyse des dégâts, Schwenkedel note : "Une photo de l'orgue n'est pas en notre possession". Mais il précise : "buffet en chêne massif et richement pourvu de sculptures". Le seul indice visuel reste une photo de Marie-Joseph Erb à sa console, prise en 1943, et qui en montre un peu le soubassement et le bas d'une tourelle, dotée d'au moins 7 tuyaux.

Marie-Joseph Erb à St-Jean, en 1943.

Marie-Joseph Erb à St-Jean, en 1943.Historique

En 1949, dans l'église provisoire, Georges Schwenkedel installa son opus 95. [ASchwenkedel]

Cet édifice provisoire avait été construit perpendiculairement à l'église historique, au niveau de son chœur. Il donnait au nord sur la rue Kuhn (et son adresse était 3, rue Kuhn). La construction a commencé dès 1946 et la consécration est datée du 09/11/1947. (Un dessin de Robert Gall illustre une carte commémorant sa bénédiction : il montre l'église provisoire devant les ruines. C'est vraiment ce qu'on appelle "mettre les choses en perspective".) Le plan, dû à Emile Hug, est celui d'une basilique romaine classique à 3 nefs (les deux latérales plus petites), avec une couverture en 4 pentes, et toutes les baies constituées d'arcs en plein-cintre. Elles étaient volontiers associées deux par deux pour évoquer les fenêtres géminées. Il y avait 8 travées. Son style était donc en quelque sorte du néo-néo-roman. Evidemment, l'ensemble était très sobre, et extérieurement dépouillé de tout ornement, à l'exception d'une croix sommitale. On peut se dire que cette église provisoire était vraiment plus belle que de nombreux édifices "définitifs" issus des fameux "gestes architecturaux". Il existe des photos de l'intérieur, mais... dirigées vers le chœur.

Les archives Schwenkedel conservent un plan de la tribune, un carré d'un peu plus de 9m de côté. L'orgue devait se trouver au fond de la tribune, à 70cm du mur nord, sur environ 9m2. [ASchwenkedel]

Joseph Kuntz a participé à l'élaboration de l'orgue, daté du 01/03/1948 (construction). Il figure sur la "page jaune" des références que la maison Schwenkedel donnait à ses clients. Une page de son "Arbeitbuch" n°2 lui est également consacrée, et en donne la composition. Il y avait eu une première version moins ambitieuse, de 11 jeux, avec 4 extensions et 3 emprunts. Finalement, on opta pour un II/P 19 jeux, mais avec une console à 3 claviers. Pour un orgue temporaire, il y avait pas mal de matos :

Néo-classique absolu

C'était un peu la réponse à la question "Comment jouer toute la littérature d'orgue avec 19 jeux ?". Donc le Graal du néo-classique. Voir autant d'inventivité investie dans un orgue provisoire, cela donne à réfléchir...

Il n'y avait qu'un "vrai" jeu de pédale, donnant deux registres. Les deux autres étaient des emprunts du récit (donc expressifs.)

Le "mini-grand-orgue" est caractéristique d'une tendance consistant à considérer ce manuel comme un clavier de commande. Dans une évolution ultime, le premier clavier ne porte plus que les Principaux, le reste étant au récit, pour pouvoir être démultiplié par les accouplements à l'octave et bénéficier de l'expression. Cela ne devait pas satisfaire tout le monde, puisqu'un devis supplémentaire, daté du 29/01/1949, propose de renforcer le grand-orgue par une Fourniture (4 rangs 2') et un dessus de Cornet 5 rangs. Ces deux jeux devaient être placés sur un sommier spécial, au-dessus du grand-orgue. (Comme à Mutzig, qui, décidément, est LA référence en matière d'architecture.) [ASchwenkedel]

Pokémon ?

Il est curieux, pour un orgue temporaire, d'être aussi évolutif, et doté d'un 3ème clavier sans jeu. (D'ailleurs, dans les premières versions du projet, c'est le II qui était prévu sans jeu.) C'est parce que cet orgue provisoire devait évoluer pour devenir le définitif ! Un devis complémentaire, daté du 11/11/1946, confirme cela : "[...] il sera construit une CONSOLE de 3 claviers, et 1 pédalier, avec toutes les installations [...] qui pourra servir plus tard, sans aucune transformation pour le nouvel orgue de 3 claviers prévu pour l'église définitive". Puis : "Il en est de même pour tout le reste de l'instrument, les registres et sommiers actuels, ont été disposés et composés de façon à ce que toute l'installation pourra servir pour le nouvel instrument." Notons aussi que les premiers plans de l'orgue de 1967 ("définitif") montrent clairement une console indépendante. [ASchwenkedel]

Clavicules ?

La console était munie de dominos, avec des commandes à pied pour les accouplements à l'unisson et les appels. Les languettes permettant de programmer la combinaison libre étaient appelées "clavicules" au devis. [ASchwenkedel]

Son côté néo-classique extrême convenait encore, avant 1956, mais ensuite, avec Chapuis, évidemment... Il n'a pas été possible de trouver ce qu'il est devenu. Une grande partie a dû être intégrée dans l'orgue "définitif". On le trouvera sûrement dans la section "Bonnes idées, sauf que..." du paradis des orgues. Dans ce cas, on ne pourra pas le cacher longtemps à Erb et à Rupp, et là, ça va barder. Mais bon, les orgues sont aussi un peu faits pour ça.

Historique

Le grand quatre-claviers actuel a été inauguré le 29/11/1967, et on le doit à Curt Schwenkedel. [IHOA]

Le dossier des archives Schwenkedel concernant cet orgue compte dans les 60 pages, avec les évolutions du projet, les devis, les croquis, et ses improbables compostions de Mixtures, avec 11 reprises. Et des brouillons ! Ces derniers, finalement, sont les plus révélateurs, avec leurs ratures, leur côté "fièvre créatrice". Ils laissent entrevoir l'énorme quantité de travail consacrée à ce projet. Ce n'est pas "Tiens, on pourrait faire ça !", mais "On a essayé tout le reste, et il faut faire ça." L'orgue de St-Jean est l'aboutissement de mois de réflexion, caractéristiques d'un art qui se remet profondément en question.

Le positif intérieur (non expressif) est tantôt appelé "Solo" (version résistants), tantôt "Brustwerk" (version progressistes). (Mais jamais positif intérieur.)

Un orgue qui ne trompe pas

Dans l'un des étapes de sa conception, il était prévu de placer des "trompes de pédale" (buffets latéraux séparés, comme à Marienthal, à Seltz, à l'ancien conservatoire, ou comme Roethinger le fit à Schiltigheim). Mais l'architecte avait placé des baies exactement où il ne fallait pas... Du coup les buffets de pédale sont à l'arrière, de part et d'autre du récit. Visuellement, on ne perçoit que 2 plans sonores sur les 5, ce qui est fort dommage. [ASchwenkedel]

Cornets et Clusters

Comme le souligne l'article de Jean-Louis Coignet dans la revue "L'orgue", la "star" de cet instrument est le fabuleux Jeu de Tierce de 7 rangs, du positif intéri... au Solo. Quintaton 16', Bourdon conique 8', Flûte 4', Grosse Tierce 3'1/5, Nasard 2'2/3, Quarte 2', Tierce 1'3/5. Cela consiste d'ailleurs à tirer tous les jeux à bouche de ce plan sonore, ce qui indique qu'il a été conçu ainsi. [LORGUE]

Notons qu'il ne s'agit pas de la fondamentale en 16' et ses 6 premières harmoniques explicites, car la quinte 5'1/3 (que le Quintaton exprime déjà) et la septième 2'2/7 n'y figurent pas. La tierce 1'3/5 est déjà la 9ème harmonique du 16', et avant elle, il y aurait encore la neuvième 1'7/9.

Un peu plus loin, le même article souligne que "Dans le tutti [...] des accords de 3 ou 4 notes à la pédale n'écrasent pas le reste de l'instrument ; cette expérience constitue un test dont bien peu d'orgues sortent vainqueurs." Une illustration du contexte dans lequel les facteurs d'orgues devaient travailler dans les années 1960, et des "tests" utilisés pour évaluer leurs instruments. [LORGUE]

"Maître, peut-on jouer à 4 voix au pédalier ?

- Bien sûr, du moment qu'il n'y a pas de quinte parallèle. C'est d'ailleurs un test fort utile. Essayez donc !

- Maître, je crains ne pas avoir les bonnes chaussures."

L'orgue Curt Schwenkedel a été béni par Mgr Fischer, et inauguré le 25/06/1967 par Joseph Kuntz, avec la participation de la chorale paroissiale. Au programme, il y avait de nombreuses œuvres de Marie-Joseph Erb. [EFabre]

Caractéristiques instrumentales

Console en fenêtre frontale. Tirants de jeux de section ronde à pommeaux en bois foncé, disposés en deux fois cinq colonnes de part et d'autre des claviers, sur des panneaux tournés vers l'organiste. Les colonnes correspondent aux plans sonores. Les tirants de jeux peuvent être pivotés pour sélectionner le jeu dans la combinaison libre. Il sont munis d'une bande claire permettant de repérer leur position. Les tirants d'accessoires sont doubles. Claviers blancs. Double commande des accouplements et tirasses (programmables dans la combinaison). Au pied, les commandes se font par des champignons. Deux pédales basculantes commandent le crescendo général et l'expression du récit et de la Voix humaine du Solo.

Mécanique à balanciers. Le tirage des jeux est électrique.

Sommiers à gravures.

Cet instrument, considéré comme "contemporain" pendant des décennies, est brusquement devenu "un orgue d'avant" un peu après le début de ce siècle. On a entendu dire, à son sujet, pendant une présentation : "Il est ce qu'il est, mais sans lui, il n'y aurait pas les orgues modernes que l'on connaît !". Autrement dit, il aurait servi de brouillon, de marche-pied, de transition vers ses successeurs. Notons que l'étape esthétique suivante s'exprima dans le projet Schwenkedel de 1972 pour St-Maurice. Ce projet n'a pas vu le jour ; mais il est extrêmement révélateur. En fait, l'orgue se St-Jean représente l'évolution ultime de la facture néo-classique, avant qu'elle ne bascule dans la mono-culture dont elle ne sort plus depuis 40 ans, vu qu'on ne sait plus faire autre chose que des sommiers à gravures.

Alors, que dire de ce grand instrument qui eut la lourde tâche de succéder à un sommet de la facture d'orgues ? Déjà, il n'a pas son prédécesseur sur la conscience.

Il a une Unda maris au récit : on se demande où il est allé chercher ça. Ah oui, les claviers sont blancs. Un point. Bien sûr, il est harmonisé façon avion supersonique ("à plein-vent" disait-on). Mais ça passe plutôt bien dans l'acoustique, surtout dans un endroit où, forcément, on craint moins le Concorde que les B-17. Bien sûr, les biseaux dépourvus de dents confèrent à chaque note une entrée théâtrale et bruyante (on dit "la polyphonie est bien lisible"), si bien que son audition prolongée est fortement déconseillée. Et la Douçaine n'est ni l'une, ni l'autre. Mais...

Mais l'orgue Schwenkedel de St-Jean a fait rêver tant de jeunes organistes ! Tout le monde voulait le jouer, et il a été à l'origine de bon nombre de vocations. A Strasbourg, beaucoup de gens ont appris l'orgue un peu pour lui, dans l'espoir de le jouer. Il faut dire qu'on y était bien reçu.

Il y a 4 claviers.

On y allait avec les Petits Préludes et Fugues.

Ça faisait quand même un peu overkill.

Qu'il soit permis, quand on a été dans ce cas, de le trouver bien plus beau, bien plus inspirant, bien plus enthousiasmant que la plupart de ces successeurs, qui sont essentiellement des imitations d'orgues du 18ème ou post-classiques. Depuis 1967, on n'assume plus l'héritage de Erb, Rinckenbach, Roethinger, Schweitzer et Schwenkedel, car on imite au lieu de rêver.

![]() Sources et bibliographie :

Sources et bibliographie :

-

[VWeller] Victor Weller : e-mail du 14/02/2016,10/04/2020.Document "Orgue St Jean Strasbourg.docx,Données Techniques et historiques sur les orgues de St Jean de Strasbourg.docx"

Historique, avec des photos du de 2016 et 2020.

-

[EFabre] Emmanuel Fabre : e-mail du 17/10/2015.Document "OrgueStJean1-3.docx"

Historique de l'orgue

-

[FLechene] Franck Lechêne :

Photos du 09/05/2012

-

[APlatz] Alexis Platz : Document "stjean.doc", 21/08/2003

Composition, et photo de la console.

- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 189b-189a

- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 4, p. 695-6

-

[LORGUE] "L'orgue, technique, esthétique, histoire. Revue trimestrielle", vol. 138, p. 46-9

Article de Jean-Louis Coignet.

- [PMSAEA85] Pie Meyer-Siat : "Les Waltrin facteurs d'orgues", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 44., éditions de la société Haguenau, 1985, p. 231-2

-

[PMSCS72] Marc Schaefer : "L'orgue Silbermann de Marmoutier menacé en 1805", in "Pays d'Alsace ('Cahiers de Saverne')", vol 77., éditions Société d'histoire et d'archéologie de Saverne et environs, p. 23-4

Le titre est, à n'en point douter, un des premiers 'Clickbaits'. En fait, l'article concerne St-Jean.

- [CMAVS98] Claude Muller : "Louis Hebenstreit, curé de Saint-Jean à Strasbourg (1843 - 1859)", in "Annuaire de la Société des amis du Vieux Strasbourg", 1998, p. 108-12

- [ArchSilb] Marc Schaefer : "Das Silbermann Archiv", éditions Winterthur, 1994, p. 513-4

- [Rupp] Emile Rupp : "Die Entwicklungsgeschichte der Orgelbaukunst", éditions Verlagsansalt Benziger, Einsiedeln, 1929, p. 333-4

- [NAlsacien] "Der Elsässer / Le Nouvel Alsacien", 11/02/1926

- [StrassburgerNN] , 11/02/1926

-

[Mathias] F.X. Mathias : "Compte rendu du Congrès d'orgue tenu à l'Université de Strasbourg, 5-8 mai 1932.", éditions Sostralib, p. 34

4. Saint-Jean {S B I}, Frère Bénédictin de Munster en 1700; J. A. Silbermann 1762; J. Rinckenbach 1903, 36 Jeux, 3 Claviers, Pédale, à boursettes, tubulaire, électrique.

-

[Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 355,434b-435a

St. Johann. - O. eines Benediktinerbruders der Abtei Münster, 1700. Dann O. von J. A. Silbermann 1762. MATHIAS 34. - Diese O. wurde in der Revolution zuerst nach Illkirch, dann nach Mannheim verkauft, wo sie noch 1840 stand. Im J. 1829 erhielt die Kirche eine O. von Stiehr u. Mockers, mit 20 Reg., 2 Clav., Ped. LOBSTEIN 95. - Vergrösserung der O. 1878 durch Koulen. Deren Prüfung am 13. V. 78 durch Meyer, Organist an Jung St. Peter. Vfr. 21 (1878) 160 (Nr. 26. V. 78). - O. von Rinckenbach, 38 Reg., 2 Clav. Liste Rinckenbach, u. WILTBERGER. - Nach MATHIAS 34: J. Rinckenbach, 1903 (sie), 36 Reg., 3 Clav., Ped. - Prof. M. J. Erb, Organist an dieser Ki., bezeichnete am 15. V. 1909 die 1902 (sic) von M. u. Jos. Rinckenbach erb. O. « als ein Werk von höchst gediegener Bauart ». WILTBERGFR 19. - Prof. Erb täuschte sich wohl in der Datierung. Nur das J. 1900- 1901 kommt in Frage. Klöster vor 1520. - Zwei neue Zeugnisse, die uns Univ.-Prof. Francis Rapp in entgegenkommender Weise überliess, rücken die Orgelverhältnisse Strassburgs in ein viel helleres Licht, als es bislang schien. Aus Rechnungen des dortigen Frauenklosters St. Marx u. St. Johann O. Pr. erfahren wir für das J. 1520-1521, dass dem Organisten « von Johann Baptiste (24. VI.) an bitzMisericordia domini (= 2. Sonntag nach Ostern) » gegeben werde: 19 Sch. - « Von den beigen uff der orgelen zu schmieren gebsn : 9 Sch. 7 Pf. » - Für das Jahr 1522/1523 « dem orgeler dis jor : 3 Sch. 7 Sch., 6 Sch. ». - Für das Jahr 1524/1525 « geben hern (also ein Geistlicher) Nicolaus dem organisten zu den Augustinern zu orgelen : 5 Sch. ». Quelle: AAl Strasbourg, Spital 8090. Diese Angaben sind entnommen dem druckfertigen grossen Werk von Francis RAPP, La vie de l'Eglise dans le diocèse de Strasbourg à la fin du moyen-âge. - Wie St. Magdalena (1485) und St. Marx hatten wohl auch die anderen Dominikanerinnen-Klöster Strassburgs eine Orgel. Und wenn die Augustiner ebenfalls über ein solches Instrument verfügten, wird man die Vermutung, dass es auch bei den Deutschherren und vornehmen Johannitern, den Franziskanern, Wilhelmiten, Karmeliten und Pfarrkirchen der Stadt ähnlich bestellt war, kaum als unbegründet ansehen dürfen. Die Zahl der orgelbesitzenden Kirchen des Elsass lag vor der Reformation näher bei 70 als bei 60, wie wir eingangs annahmen.

![]() Localisation :

Localisation :