Scherwiller, l'orgue Joseph Rinckenbach, le 05/11/2011.

Scherwiller, l'orgue Joseph Rinckenbach, le 05/11/2011.Au coeur du vignoble alsacien, juste sous la silhouette du château de l'Ortenbourg, se trouve Scherwiller, avec ses nombreuses maisons à colombages des 18ème et 19ème siècles. Pour trouver l'église, il faut suivre l'Aubach et ses célèbres lavoirs, puis tourner en face du corps de garde (1670) et sa fière échauguette sculptée. L'édifice date de 1899 ; il est signé par les architectes Heinrich et Weigand, et consacré à Sts-Pierre-et-Paul. De style néo-gothique, et couronné d'une tour en grès rose ornée de grandes gargouilles, il remplace une église plus ancienne (1725) qui était devenue bien trop petite.

Conçu dans l'immédiat après-guerre, l'orgue Rinckenbach de Scherwiller appartient à une lignée d'instruments exceptionnels, qui se sont élevés quand les canons se sont abaissés. On peut comprendre que la population ressentait un urgent besoin d'entendre à nouveau de la musique, ne serait-ce que pour chasser de leurs oreilles les grondements de l'atroce conflit. Et il s'agissait évidemment d'un effort considérable pour les collectivités de l'époque ! Surmontant leurs innombrables deuils, manquant cruellement de ressources, et surtout des forces vives arrachées par la guerre, elles avaient déjà à leur charge l'immense tâche de reconstruction. Or, en 1919, il n'était pas question de se contenter de reconstruire. Au-delà de cette résilience déjà admirable, c'est bien un monde meilleur que les survivants du conflit avaient en tête.

Revenons juste avant le conflit : après avoir terminé l'orgue de Muespach fin juillet 1914, Joseph Rinckenbach avait entrepris la construction de l'orgue de Nousseviller-Saint-Nabor (57), qu'il parvint tout juste à livrer partiellement. Mais ce fut rapidement le blocus. Le "soldat" Rinckenbach, mobilisé peu après, fut finalement rappelé en Alsace pour se livrer à une triste besogne : démonter les tuyaux de façade (en étain) des orgues, pour les livrer aux autorités chargées de la réquisition. Triste emploi, pour un homme de l'art, que d'aider à détruire ce qu'il avait été formé à construire... Une fois la paix signée, Rinckenbach s'attacha à relancer la maison d'Ammerschwihr. Il acheva l'orgue de Nousseviller-Saint-Nabor en 1919 par la pose des deux jeux qui manquaient... et d'une façade. Et il y tourna une page : celle des orgues construits du vivant de son père Martin, mort en 1917. Les instruments suivants allaient être très différents : on peut imaginer que la "pause" forcée dans ses activités de facture d'orgues ont amené Rinckenbach à repenser de nombreux éléments esthétiques et techniques. Il avait des idées. Il les mit en oeuvre.

Après avoir construit l'orgue de Heidwiller (qui eut un destin fort malheureux sur lequel nous ne reviendrons pas ici), c'est surtout pour la Moselle que la maison d'Ammerschwihr recommença à travailler, et de bien belle façon : Bermering et Diebling. Le second, l'opus 150 de l'entreprise, construit en 1920, ne manque pas d'intérêt : dans sa magnifique boiserie due à Jean-Frédéric I Verschneider, il est resté absolument authentique, et annonce déjà des orgues qui vont sonner radicalement différemment qu'avant 1914 : Mixture au récit, Cornet et Doublette au grand-orgue, Trompette "solo" au récit avec le Hautbois, ainsi que la Voix humaine et l'incontournable Octavin. Bien sûr, l'orgue de l'ex-Reichsland retrouve les couleurs "françaises". Mais il s'agit moins d'un "mélange d'influences" que d'un style à part entière, avec ses "unités" et ses variations. A Diebling, la console est la même que celle qui sera construite pour Scherwiller. Juste avant ce dernier, qui nous intéresse ici, il y eut celui d'Ingersheim qui a, lui aussi, été remarquablement conservé : il confirme que les tendances discernables dans ces orgues sont le fruit d'une évolution soigneusement mûrie.

Historique

Le premier orgue de Scherwiller fut placé en juillet et août 1759 par Jean-André Silbermann dans l'ancienne église, qui avait été achevée en 1725. [IHOA] [Barth] [MSchaeferSilb] [ScherwillerBP00]

L'accord avait été conclu le 28/02/1759. Le petit orgue fut achevé dès la fin juillet de la même année, et aurait pu être prêt encore un peu plus tôt si un incendie, à la cathédrale de Strasbourg, n'avait pas mobilisé Silbermann pendant 2 jours. Voici la composition de l'instrument :

Cette composition est connue grâce aux devis que la maison Wetzel fournit en 1866 et 1869 pour l'entretien de l'orgue.

L'orgue Silbermann a peut-être été réparé en 1869 par les frères Wetzel. [PMSAS1978] [ScherwillerBP00]

En fait, il y eut un premier devis mi-1866. Il ne vint pas à exécution, mais il donne des renseignements sur la composition de l'orgue, puisqu'il propose de remplacer la Tierce par un Salicional, et le Cromorne par une Flûte traverse, ainsi que de poser une pédale indépendante (8' et 4'). La composition complète est donnée dans un second devis, daté du 26/03/1869 ; elle inclut l'étendue du clavier (mais pas celle du pédalier), et même le diapason : "ton de choeur" (donc a priori assez aigu). [PMSAS1978]

En fait, le travail de Wetzel de 1869 pourrait ne pas avoir non plus été exécuté. Ou alors, il n'a certainement pas donné satisfaction, car dès 1871, c'est à la maison Verschneider que l'on demanda d'intervenir. Comme on le verra plus loin, il est possible que ce fut une transformation d'envergure. [IHOA] [ScherwillerBP00]

En octobre 1899, la nouvelle église fut achevée (elle a été consacrée le 14/06/1900 par l'évêque de Strasbourg Charles Marbach). Le curé Maurice Feltz décida d'y réinstaller l'orgue Silbermann/Verschneider. Ce travail fut réalisé par Franz Xaver Kriess, de Molsheim. [IHOA] [PlaquetteEglise2009] [ScherwillerBP96] [ScherwillerBP00]

A Scherwiller, on disposait d'un avis éclairé sur les questions d'orgues : l'organiste de la cathédrale de Strasbourg, de 1883 à 1898 était natif de Scherwiller : c'était Albert Schwey. On le verra, ses successeurs à ce poste ont également participé. Quant au successeur de Maurice Feltz, le curé Antoine Debus (en faction à partir de mai 1908), il confirma que l'orgue devait être remplacé, relançant un projet initialement proposé par Schwey. [ScherwillerBP96] [ScherwillerBP00] [Cathedrale1925]

Albert Schwey (Scherwiller, 20/10/1856 - Scherwiller, 17/02/1898 ; il était le fils de François-Antoine Schwey et Marie-Anne Finance) a fait ses études au grand séminaire Strasbourg, et a été ordonné prêtre en 1882. Il succéda le 15/07/1883 à Alphonse Schaeffer au poste d'organiste de la cathédrale. Son successeur à ce poste prestigieux, en 1898, ne fut autre que François Xavier Mathias (qui, on le verra, reçut et inaugura l'orgue Rinckenbach de Scherwiller). Schwey, qui dirigeait aussi la chorale des séminaristes, a donc travaillé avec Franz Stockhausen, qui était alors maître de chapelle (Stockhausen fut directeur du conservatoire de Strasbourg de 1871 à 1907). Compositeur, Schwey a laissé une oeuvre, mais malheureusement entièrement manuscrite. [Cathedrale1925] [RMuller] [PMSAS1978]

Le 30/04/ 1917, les 31 tuyaux de façade en étain (52 kg) ont été réquisitionnés par les autorités. [IHOA] [ScherwillerBP96]

Beaucoup de données peuvent être dérivées des renseignements révélés par cette réquisition. D'abord, cela confirme que l'orgue originel était un tout petit instrument, et que s'il a été agrandi en 1871, c'est en profondeur. Le poids total de ses 31 tuyaux de façade n'excède en effet pas 52 kg. Ceci révèle aussi qu'à l'époque, on ignorait la provenance de l'instrument : en effet, les façades connues pour être de Silbermann étaient dispensées de réquisition en raison de leur intérêt historique. Enfin, le nombre impair de tuyaux indique que le buffet était à 3 tourelles : les petits orgues Silbermann à 2 tourelles/2 plates faces (Balbronn, Ottrott) avaient forcément un nombre pair de tuyaux de façade. Sur la version à 3 tourelles, on a un nombre impair de tuyaux de façade. La tourelle centrale n'était pas tri-lobée (cette dernière nécessitant trop de tuyaux pour parvenir à 31). Le dessin de Hessenheim nécessite lui aussi plus de tuyaux. On était donc probablement en présence d'un buffet structuré comme ceux de Hipsheim (1760), Blodelsheim (1779) ou Gries (1781) (3x5 + 2x8 = 31 tuyaux). Un peu plus ancien, l'orgue de Scherwiller n'était peut-être pas muni de la jonction entre les tourelles, en arrière-plan, qui constitue une évolution plutôt tardive de ce style. Du point de vue sonore, sa destination au culte catholique (caractérisée par la présence du Cromorne, et la part des Mixtures plus réduite que dans l'orgue "luthérien") laisse à penser qu'il devait beaucoup ressembler à l'orgue de Blodelsheim, mais sans Sifflet (qui est caractéristique des compositions d'après 1765, comme par exemple Châtenois).

Le buffet de Hipsheim, St-Ludan, probablement jumeau de celui du premier orgue de Scherwiller.

Le buffet de Hipsheim, St-Ludan, probablement jumeau de celui du premier orgue de Scherwiller.Le curé Antoine Debus a noté que l'ancien orgue de Scherwiller avait 16-18 registres lors de son remplacement. [ScherwillerBP00]

C'est donc effectivement bien plus que les 9 jeux (11 registres, puisque 2 étaient coupés en basse+dessus) originels. Même s'il avait été muni de 2 jeux de pédale dans les années 1860. Il est donc possible que l'instrument ait été profondément modifié, peut-être par l'adjonction d'un récit de 5 jeux, probablement lors des travaux de la maison Verschneider en 1871.

L'orgue fut repris par Joseph Rinckenbach en 1920, mais on ne sait pas ce qu'il est devenu. [Devis1919]

Historique

Le 10/07/1921 fut inauguré l'opus 153 de la maison d'Ammerschwihr, construit pour Scherwiller par Joseph Rinckenbach. [IHOA] [ITOA] [Barth] [ScherwillerBP96] [PMSAS1978]

On ne peut s'empêcher de penser qu'il était somme toute logique pour Scherwiller de s'adresser à un autre haut lieu de la viticulture... Mais la décision fut bien une affaire de musiciens. De fait, le projet d'un grand orgue avait été initié par Albert Schwey : il avait même déjà réussi à collecter quelques fonds. Le devis Rinckenbach, daté du 16/06/1919, fut approuvé par Martin Mathias (lui aussi organiste à la Cathédrale ; il avait succédé à F.X. Mathias en 1908) le 18/08/1919. L'accord fut conclu le 27/09/1919 : Scherwiller allait avoir son grand orgue. [Devis1919] [ScherwillerBP96]

Voici une transcription du devis de Joseph Rinckenbach.

Ce devis appelle quelques commentaires. Tout d'abord, sa réalisation a été assez fidèle : en le confrontant à l'orgue achevé, on ne trouve que quelques changements mineurs. Il y a par exemple seulement 3 combinaisons fixes (au lieu de 5 prévues), et quelques changements de matériaux pour les jeux (coupure bois/métal du Bourdon 16' manuel ; le Salicional, originellement prévu métallique, fut noté "construit en bois" sur le devis, puis tout de même réalisé en métal). L'Octavin et l'Unda-maris n'ont finalement que 56 notes (et non 68). Mais la Flûte octaviante 4' dispose de 3 octaves harmoniques (au lieu de 2 prévues). La Fourniture ne passe à 5 rangs qu'au deuxième Fa# (fis) (et non au deuxième Do). Il en résulte que le décompte des tuyaux est faux (d'au moins 30 unités, prouvant une fois de plus que ce type d'exercice est toujours voué à l'échec).

Quelques annotations manuscrites montrent l'étude d'alternatives pour le choix des matériaux (bois ou métal). C'est finalement une version proche du devis qui a été réalisée. La personne ayant annoté le devis devait avoir une culture "romantique allemande" très prononcée, et ne pas être très au fait ni des "nouveautés" de la tendance néo-classique qui se dessinait déjà, ni des composantes "Cavaillé-Coll" : il y a des points d'interrogation face aux jeux suivants : Nasard, Doublette, Cornet, Octavin, Bombarde 16', Clairon 4' et Flûte 4' de pédale.

Les commentaires ne sont pas nombreux, mais on apprend que la Soubasse est destinée "à l'accompagnement des jeux doux de l'orgue", et que l'on doit juger les qualités d'une harmonisation en estimant la "précision de tous les sons et un timbre caractéristique des différents jeux".

Le devis se présente avec sa liste de prix unitaires intégrée. L'offre globale est donc extrêmement détaillée, et résulte d'un calcul. Tout cela devait être de nature à mettre le client en confiance. Mais Rinckenbach n'était décidément pas doué pour les affaires : dans les années 1920, l'inflation était galopante, et ce devis ne prévoyant pas de mise à jour dut avoir des conséquences catastrophiques : au solde du payement, le Franc avait déjà perdu énormément de valeur. Il y eut 1200 Frs de plus-value, et 200 Frs de ristourne supplémentaire sur la reprise de l'ancien orgue, si bien que l'orgue ne coûta que 4% du prix initial... Du coup Rinckenbach y fut évidemment "de sa poche" sur cette affaire, son comptable Hanauer livrant par la suite une estimation fort alarmante. Pas étonnant que Rinckenbach fit deux fois faillite dans les années qui suivirent.

Pour le buffet, c'est la maison Klem, de Colmar, qui fut retenue. Le devis date du 30/06/1919 et a été approuvé le 29/08/1919. La pose de l'installation électrique fut confiée à la maison Neumayer, de Sélestat (il y avait dès l'origine un ventilateur électrique), tandis que la tribune était étayée par le forgeron local Bernard Frey. [ScherwillerBP96] [PMSAS1978]

Le devis pour le buffet, lui, fut mis à jour en raison de l'inflation (+30%). La maison Klem avait des financiers plus avisés que Rinckenbach !

Le devis de la maison Klem donne le prix du positif (11% du total). Pour le grand buffet, il détaille plusieurs postes : celui consacré à l'achat du bois lui-même (5,2 m3, représentant 30% du coût), le prix de sa façon (41%), des ornements (23%) ; vernissage, transport et pose représentent les 7% restants.

Le 13/01/1921, la maison Klem avait fourni le buffet à Rinckenbach, et le montage sur place put commencer en mars 1921. [ScherwillerBP96]

C'est le 10/07/1921 que l'instrument prit ses fonctions, au cours de l'office solennel de fête patronale Sts-Pierre-et-Paul. On avait d'ailleurs un peu retardé cette fête pour l'occasion... C'est François Auguste Goelhinger qui tenait les claviers. On joua la messe de Josef Gruber, et le grand orgue Rinckenbach entonna pour la première fois le "Tu es Petrus" (traditionnel aux fêtes patronales de Scherwiller). La première d'une longue série... [ScherwillerBP96] [PMSAS1978]

François Auguste Goelhinger (05/07/1877 - 10/06/1958), prêtre (ordonné en 1903), musicien et historien, est une autre "figure" de l'Orgue alsacien, et un illustre musicologue. Celui qui tenait occasionnellement l'orgue de Scherwiller (outre l'inauguration, ce fut le cas en 1932 pour la messe de prises de fonctions de Jean Frey) avait en effet fondé une école d'orgue à Colmar, où il était organiste à la collégiale St-Martin (sur le plus grand orgue jamais construit par les Rinckenbach). Il était aussi docteur en philosophie, en musicologie (auteur d'une thèse sur l'histoire du Clavicorde) et... en Français (université de Bâle). En tant qu'historien, il publia plusieurs ouvrages et biographies. Compositeur, il laissa quatre messes à 4 voix, et des motets à 4 voix mixtes. [RMuller]

Puis on procéda à une inauguration plus officielle, menée par François Xavier Mathias le 24/07/1921. Au programme : son oratorio eucharistique pour Sainte-Odile (op50), avec deux choeurs de dames. Comme souvent à l'époque, l'organiste à qui on confiait l'inauguration était aussi l'expert chargé de la réception des travaux... et de rédiger quelques commentaires élogieux s'il était satisfait du résultat. Mathias connaissait très bien les orgues Rinckenbach. Il écrivit : "[...] Chaque jeu porte exactement le timbre que lui assigne son nom, jusqu'à la nuance particulière de la facture française. C'est une vraie jouissance pour l'organiste de se servir de ces claviers, touches, boutons, pédales, etc... si clairement disposés et d'un accès facile". Peut-être craignant de rester un peu trop technique, il compléta par : "Nous n'avons qu'à féliciter, et la maison Rinckenbach et Cie qui a construit cet instrument, et la paroisse de Scherwiller qui dorénavant par les vagues harmonieuses qui en émanent, se sanctifie de jours en jours davantage, en chantant de jour en jour parfaitement la gloire du Très-Haut". [ScherwillerBP96] [PMSAS1978]

L'orgue, intégrant les principes élaborés au cours d'interruption des activités causée par la guerre, était une réussite (comme beaucoup de ses contemporains : celui de Hindisheim est là pour en témoigner).

Le "dépliant Lapresté", rédigé dans les années 1930, donne quelques informations complémentaires. L'orgue de Scherwiller y apparaît, sous le numéro 154, et bien avec 34 jeux. Sous le numéro 150 apparaît "OELENBERG, Eglise paroissiale, 18 jeux", le mot "Oelenberg" étant barré à la main. Rappelons qu'un premier orgue Rinckenbach, l'opus 77, (II/P 19j) avait été posé en 1904 à l'abbaye de l'Oelenberg, et que cet instrument y a été détruit par faits de guerre le 06/07/1915. Dans la plaquette Lapresté de 1939, apparaît encore "Reiningen H.R., Eglise paroissiale, 18 jeux". [DepliantLapreste] [PlaquetteRinckenbach1939]

Il est donc probable qu'il y ait eu un projet d'orgue neuf pour l'église paroissiale de Reiningue (et non pour l'Oelenberg), dont l'orgue a lui aussi été détruit durant la guerre (10/08/1914). Mais ce projet ne vint pas à exécution, l'opus 150 alla à Diebling, et c'est peut-être ce qui motiva la reprise par Rinckenbach de l'ancien orgue de Scherwiller : c'était pour l'installer à Reiningue à la place d'un instrument neuf. Mais l'édifice ne fut reconstruit qu'en 1923, achevé en 1924, et resta longtemps sans orgue du tout : ce n'est qu'en 1932 que Georges Schwenkedel y livra son opus 44.

Bien sûr, il fallut corriger quelques défauts de jeunesse (la qualité des matériaux disponibles juste après-guerre n'y était sûrement pas pour rien). Dès 1921, Joseph Rinckenbach dut changer le ventilateur électrique par un Meidinger plus puissant, et en 1922 et 1923, il corrigea des problèmes de transmission en remplaçant une partie des relais. [ScherwillerBP96] [PMSAS1978]

En 1931, Joseph Rinckenbach fit à nouveau des réparations, consécutives à des infiltrations d'eau qui avaient été causées par des travaux de toiture en 1930. [ScherwillerBP96]

Puis, comme en de nombreux endroits, sévit une calamité bien connue des facteurs d'orgues : le chauffage à air pulsé. En 1935, Franz Heinrich Kriess répara les dégâts. [IHOA] [ScherwillerBP96]

Dans les années 1950, on savait qu'un remplacement des membranes était à prévoir (entretien normal sur ce type d'instruments), mais le 13/11/1952, une violente tempête arracha la moitié du toit de la nef, et l'orgue fut à nouveau exposé aux intempéries. En 1958, ce fut Louis Blessig qui fut chargé des réparations. [IHOA] [ScherwillerBP96]

En juillet 1958, la presse relate que "Les travaux de l'orgue sont bientôt finis et l'éclat des notes retentira avec un nouvel éclat". L'instrument avait dû manquer... [ScherwillerBP96]

En 1973, l'instrument a été confié à la maison Schwenkedel. [IHOA]

Heureusement, contrairement aux habitudes de cette époque, rien ne fut altéré. L'orgue ne fut pas affublé de "petits jeux" ou de Mixtures aiguës qui étaient alors tant à la mode, et resta dans son état d'origine.

Trois facteurs avaient soumissionné pour ce relevage : Curt Schwenkedel, la maison Kriess de Molsheim, et Christian Guerrier. Suite à ces travaux, l'orgue a été inauguré le 17/11/1973, avec François Fuchs aux claviers (M. Frueh dirigeant la chorale). [ScherwillerBP96]

Par la suite, l'entretien fut effectué par la maison Steinmetz de Herrlisheim (ce qui était plutôt logique puisque les frères Steinmetz étaient des "anciens" de la maison Schwenkedel). En 1984, il firent un petit relevage. [ScherwillerBP96]

En 2006, fut achevé un relevage, effectué par la maison Daniel Kern. [JBDidier]

Les travaux avaient commencé en 2003. [RLopes]

Mais, de fait, depuis 2012, c'est la manufacture Dott, de Sélestat, qui entretient et accorde l'instrument, qui est donc resté entièrement authentique.

Le buffet

La tourelle centrale, sous le plafond lambrissé.

La tourelle centrale, sous le plafond lambrissé.Le buffet, en chêne (y-compris les parois latérales), a 6m20 de large sur près de 7m de haut. Il est l'oeuvre de la maison Klem, de Colmar, qui signa aussi une bonne partie du reste du mobilier de l'édifice (maître-autel et autels latéraux, boiseries du choeur, chaire, confessionnaux).

Sur un soubassement muni d'une frise ajourée de quadrilobes (interrompue par les culots des tourelles) sont disposées trois tourelles encadrant deux plates-faces.

Les tourelles latérales sont en tiers-point. Elles comportent 7 tuyaux. Chacune des deux faces est surmontée d'un gable à 6 crochets et un fleuron, ajouré d'un quadrilobe, puis d'une galerie constituée de trois niveaux de frises ajourées.

La tourelle centrale, la plus grande, est prismatique (la base est un demi-hexagone). Elle comporte 10 tuyaux (deux tuyaux centraux). Le couronnement de chacune des trois faces est traité comme ceux des tourelles latérales. Tous les tuyaux des tourelles parlent, et correspondent aux deux octaves graves de la Montre 8'.

Les deux plates-faces sont chacune constituées de deux groupes de 7 tuyaux (muets) séparés par des meneaux, placés sur une frise ajourée, et surmontées comme les tourelles d'un groupe de trois frises. Les claires-voies sont constituées de trois lobes. Les meneaux sont surmontés de trilobes non ajourés.

Tous les tuyaux de façade, en étain, sont munis d'un écusson rapporté.

Un positif de dos postiche complète l'ensemble : deux petites tourelles encadrent une plate-face triple rythmée par des meneaux.

Caractéristiques instrumentales

| C | fis | gis''' |

| - | 4' | 4' |

| 2'2/3 | 2'2/3 | 2'2/3 |

| 2' | 2' | 2' |

| 1'1/3 | 1'1/3 | - |

| 1' | 1' | - |

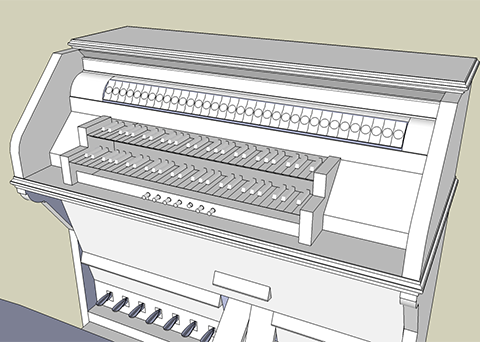

La console indépendante, le 09/08/2012.

La console indépendante, le 09/08/2012. Un relevé des cotes de la console est disponible dans le modèle "SketchUp" disponible ici.

Un relevé des cotes de la console est disponible dans le modèle "SketchUp" disponible ici.(Ne pas distribuer le modèle 3D, ni l'exploiter sans m'en informer ; il peut comporter des erreurs).

Console indépendante, frontale, dos à la nef, en chêne, fermée par un rideau coulissant. Tirage des jeux par dominos à porcelaines de couleur, placés en ligne au-dessus du second clavier. Les porcelaines sont à fond blanc pour le grand-orgue, bleu clair pour la pédale, et rose pour le récit. Accouplements commandés par pédales à accrocher verrouillant à gauche ; de gauche à droite : "Pedal octav koppel" (P/P 4'), "II-I o.a." (II/I 4'), "II-I o.g." (II/I 16'), "II-I", "II-P", "G.O." (I/I). Suivent les pédales basculantes de l'expression du récit et du crescendo. Commande du trémolo du récit par pédale à accrocher, verrouillant à droite. Programmation de la combinaison libre par tourillons blancs, situés au-dessus des dominos. Il n'est pas possible de programmer les accouplements. Commande des combinaisons et appel du crescendo par pistons blancs, placés sous le premier clavier. De gauche à droite : "P.", "F.", "Tutti", "O." (annulateur général : aucune registration n'est active), "Reg." ("jeu à mains", i.e. les dominos), "Comb." et "Cresc.". Claviers blancs. Plaque d'adresse située à droite, à hauteur du premier clavier, sur la partie inclinée, en laiton incrusté :

Manuf.re de Grandes Orgues

AMMERSCHWIHR (Ht RHIN)

La plaque d'adresse.

La plaque d'adresse.Pas de numéro d'opus. A priori, c'est l'opus 153 de la maison d'Ammerschwihr, mais les listes divergent sur la numérotation des d'opus après 1918 (et ne sont pas toujours d'accord avec les consoles quand celles-ci donnent le numéro d'opus).

La belle console est caractéristique de la production de Rinckenbach dans l'immédiat après-guerre. Elle est en fait mécanique pour les notes (elle agit sur des relais pneumatiques logés dans le buffet, juste derrière la façade, et au sol). C'est vrai même pour les accouplements et tirasses, qui sont réalisés dans la console. Du coup, contrairement à ce qui se passe sur de "vraies" console pneumatiques, accouplements et tirasses sont "transitifs" : I/P et II/I donne II/P (même quand cette dernière pédale n'est pas activée). C'est vrai aussi pour les accouplements à l'octave, mais pas pour celui de la pédale (P/P 4' et I/P ne donne pas I/P 4'). La commande de l'expression de la boîte est entièrement mécanique. Le tirage des jeux est pneumatique.

La transmission des notes est d'abord mécanique (y-compris les accouplements et tirasses). Des vergettes quittent la console sous le plancher, et rejoignent le buffet. Derrière la paroi du buffet se trouvent les relais pneumatiques principaux, commandés par les vergettes, et distribuant par des tubulures la traction aux sommiers. Le tirage des jeux est entièrement pneumatique.

Pour aider à cette visite de cet instrument, voici un schéma global, vu d'une position élevée, de l'avant. En rouge, l'espace dévolu au grand-orgue ; en marron, celui du récit, et en bleu, celui de la pédale :

Un schéma analogue montre l'instrument vu exactement de l'autre côté, "côté C" de l'arrière. Le réservoir est en vert. Le ventilateur et le réservoir principal, logés dans le clocher, sont hors champ.

Un schéma analogue montre l'instrument vu exactement de l'autre côté, "côté C" de l'arrière. Le réservoir est en vert. Le ventilateur et le réservoir principal, logés dans le clocher, sont hors champ.Sommiers à membranes, en pin, d'origine. Deux sommiers diatoniques divisés (avant-arrière) (et de nombreux postages) pour le grand-orgue. Grand cornet posté. Deux sommiers diatoniques pour la pédale. Deux sommiers chromatiques pour le récit, eux aussi divisés en avant-arrière (selon une technique courante chez Joseph Rinckenbach). Les deux demi-sommiers sont reliés par le dessous par des tubes, note à note.

Le grand-orgue

Vue sur la tuyauterie du grand-orgue (09/08/2012), plus précisément la moitié avant gauche ("côté Cis", car on y trouve les tuyaux du Do# grave - généralement, c'est la moitié droite, mais pas ici) : la photo est prise depuis le centre de l'orgue vers le côté gauche (quand on regarde l'instrument en face). Tout à gauche se trouve la façade du buffet. Les tuyaux des plates-faces sont seulement décoratifs, mais celui logé dans la tourelle parle. Sur le sommier se trouve tout d'abord, à gauche, la Montre 8' ; 24 tuyaux de celle-ci se trouvant en façade des tourelles, il en reste 32 (les plus aigus) "sur le vent". 16 sont ici, les 16 autres de l'autre côté. Le Bourdon 16' vient ensuite : les 13 tuyaux aigus visibles (donc 26 en tout) sont métalliques et à cheminée ; ensuite, les tuyaux sont en bois. Au centre du dispositif se trouve la "star" du grand-orgue, la grande Flûte de concert, toute en bois. Vient ensuite le Salicional, avec ses entailles d'accord (la fente rejoint le haut du tuyau). Le dernier jeu avant la passerelle est la Gambe : elle dispose d'entailles de timbre, c'est-à-dire des fenêtres rectangulaires dans la partie haute du tuyau, mais qui ne s'ouvrent pas sur le sommet.

Vue sur la tuyauterie du grand-orgue (09/08/2012), plus précisément la moitié avant gauche ("côté Cis", car on y trouve les tuyaux du Do# grave - généralement, c'est la moitié droite, mais pas ici) : la photo est prise depuis le centre de l'orgue vers le côté gauche (quand on regarde l'instrument en face). Tout à gauche se trouve la façade du buffet. Les tuyaux des plates-faces sont seulement décoratifs, mais celui logé dans la tourelle parle. Sur le sommier se trouve tout d'abord, à gauche, la Montre 8' ; 24 tuyaux de celle-ci se trouvant en façade des tourelles, il en reste 32 (les plus aigus) "sur le vent". 16 sont ici, les 16 autres de l'autre côté. Le Bourdon 16' vient ensuite : les 13 tuyaux aigus visibles (donc 26 en tout) sont métalliques et à cheminée ; ensuite, les tuyaux sont en bois. Au centre du dispositif se trouve la "star" du grand-orgue, la grande Flûte de concert, toute en bois. Vient ensuite le Salicional, avec ses entailles d'accord (la fente rejoint le haut du tuyau). Le dernier jeu avant la passerelle est la Gambe : elle dispose d'entailles de timbre, c'est-à-dire des fenêtres rectangulaires dans la partie haute du tuyau, mais qui ne s'ouvrent pas sur le sommet. Suite de la tuyauterie du grand-orgue, cette fois la partie arrière (toujours la moitié gauche). Le Basson est en avant (pour pouvoir facilement être accordé), avec ses grands corps coniques ; on distingue les entailles de timbre, à quelques centimètres du sommet. Le Prestant 4', juste derrière, a l'air tout petit. Le Bourdon 8', qui vient ensuite, est bouché par des calottes "mobiles" (rapportées et non soudées) ; il a des tuyaux de la même longueur que le Prestant (qui, lui , est ouvert), mais bien plus gros ; il y a 19 tuyaux métalliques (et 19 autres de l'autre côté, ce qui donne 38 tuyaux aigus (à partir du le deuxième Fa#, "fis") ; les basses sont en bois, bouchées par des tampons : il y en a 9 de ce côté (ce qui fait 18 en tout, soit toutes les notes graves jusqu'au deuxième fa ; en tout 18+38=56 notes du clavier. Vient ensuite le Nasard, puis la Doublette (minuscule mais très sonore); Vient enfin, surélevé, le Cornet, dont chaque note est produite par 5 tuyaux (la fondamentale, l'octave, la quinte, la superoctave et la tierce) ; il ne commence qu'au troisième Do, comme c'est l'usage. Les tuyaux que l'on aperçoit plus en arrière appartiennent à la pédale.

Suite de la tuyauterie du grand-orgue, cette fois la partie arrière (toujours la moitié gauche). Le Basson est en avant (pour pouvoir facilement être accordé), avec ses grands corps coniques ; on distingue les entailles de timbre, à quelques centimètres du sommet. Le Prestant 4', juste derrière, a l'air tout petit. Le Bourdon 8', qui vient ensuite, est bouché par des calottes "mobiles" (rapportées et non soudées) ; il a des tuyaux de la même longueur que le Prestant (qui, lui , est ouvert), mais bien plus gros ; il y a 19 tuyaux métalliques (et 19 autres de l'autre côté, ce qui donne 38 tuyaux aigus (à partir du le deuxième Fa#, "fis") ; les basses sont en bois, bouchées par des tampons : il y en a 9 de ce côté (ce qui fait 18 en tout, soit toutes les notes graves jusqu'au deuxième fa ; en tout 18+38=56 notes du clavier. Vient ensuite le Nasard, puis la Doublette (minuscule mais très sonore); Vient enfin, surélevé, le Cornet, dont chaque note est produite par 5 tuyaux (la fondamentale, l'octave, la quinte, la superoctave et la tierce) ; il ne commence qu'au troisième Do, comme c'est l'usage. Les tuyaux que l'on aperçoit plus en arrière appartiennent à la pédale. L'arrière de la tourelle centrale, avec les "postages" des tuyaux de Montre. La longue boîte en bois renferme les relais pneumatiques. Elle est alimentée en vent par le grand conduit blanc central, et les commandes arrivent par les tubulures (verticales). Un postage horizontal fournit le vent au tuyau, posé sur une pièce gravée cubique.

L'arrière de la tourelle centrale, avec les "postages" des tuyaux de Montre. La longue boîte en bois renferme les relais pneumatiques. Elle est alimentée en vent par le grand conduit blanc central, et les commandes arrivent par les tubulures (verticales). Un postage horizontal fournit le vent au tuyau, posé sur une pièce gravée cubique.Ordre des chapes du grand-orgue (de la façade vers le fond):

Montre 8'

Bourdon 16'

Flûte de concert (les basses occupent 2 rangées

Salicional

Gambe, puis vient la passerelle.

De l'autre côté de la passerelle : Basson

Prestant

Bourdon 8'

Nasard

Doublette

dessus de Cornet posté.

Le récit

Vue sur la tuyauterie du récit (09/08/2012). Il s'agit de la moitié arrière, cette fois côté droit ("C", car elle contient les tuyaux du Do grave). Contre le mur du fond (montrant les anciennes décorations de l'église, comme c'est souvent le cas !) se trouve le Quintaton, avec ses tuyaux étroits et bouchés). Vient ensuite la Voix céleste, puis le Principal 8', l'Unda-maris (elle présente 2 rangées de tuyaux, sauf dans son octave grave, contrairement à la Voix céleste, qui n'a pas d'octave grave du tout, et qui n'a qu'un rang : elle est faite pour jouer avec la Gambe). Viennent ensuite les "grandes" anches : la Bombarde 16', la Trompette, puis le Basson/Hautbois, avec ses résonateurs caractéristiques, plus évasés dans la partie supérieure.

Vue sur la tuyauterie du récit (09/08/2012). Il s'agit de la moitié arrière, cette fois côté droit ("C", car elle contient les tuyaux du Do grave). Contre le mur du fond (montrant les anciennes décorations de l'église, comme c'est souvent le cas !) se trouve le Quintaton, avec ses tuyaux étroits et bouchés). Vient ensuite la Voix céleste, puis le Principal 8', l'Unda-maris (elle présente 2 rangées de tuyaux, sauf dans son octave grave, contrairement à la Voix céleste, qui n'a pas d'octave grave du tout, et qui n'a qu'un rang : elle est faite pour jouer avec la Gambe). Viennent ensuite les "grandes" anches : la Bombarde 16', la Trompette, puis le Basson/Hautbois, avec ses résonateurs caractéristiques, plus évasés dans la partie supérieure. Voici le côté avant. Juste devant la passerelle se trouve (sur deux rangées bien sûr) la Voix humaine, dont les résonateurs sont très courts, et partiellement fermés d'un opercule. Vient ensuite la Clairon (conique), puis les nombreux rangs de la Fourniture. L'Octavin est juste à côté, et il partage le faux-sommier (la grande planche longitudinale) avec la Fourniture. C'est donc maintenues par le troisième faux-sommier que l'on trouve la Flûte octaviante 4' et la Fugara 4'. Plus loin se trouve la Flûte à cheminée (facilement reconnaissable), puis, presque contre les jalousies, la grande Flûte harmonique 8'. Ces deux derniers jeux ont chacun leur propre faux-sommier.

Voici le côté avant. Juste devant la passerelle se trouve (sur deux rangées bien sûr) la Voix humaine, dont les résonateurs sont très courts, et partiellement fermés d'un opercule. Vient ensuite la Clairon (conique), puis les nombreux rangs de la Fourniture. L'Octavin est juste à côté, et il partage le faux-sommier (la grande planche longitudinale) avec la Fourniture. C'est donc maintenues par le troisième faux-sommier que l'on trouve la Flûte octaviante 4' et la Fugara 4'. Plus loin se trouve la Flûte à cheminée (facilement reconnaissable), puis, presque contre les jalousies, la grande Flûte harmonique 8'. Ces deux derniers jeux ont chacun leur propre faux-sommier.Ordre des chapes du récit, depuis les jalousies vers le fond :

Flûte harmonique 8' (tampon "FH")

Flûte à cheminée 8' (tampon "R" pour "Rohrfloete")

Fugara (tampon "F")

Flûte octaviante 4' (tampon "FO")

Octavin (tampon "O")

Fourniture

Clairon (tampon "CL")

Voix humaine (tampon "VH"), puis vient la passerelle.

Après la passerelle : Hautbois

Trompette

Bombarde

Gambe (tampon "V" pour "Viola")

Unda maris (2 rangs de c à g''', tampon "UM")

Principal 8' (tampon "P")

Voix céleste (tampon "VC")

Quintaton, tout au fond contre le mur.

La pédale

Vue sur la tuyauterie de pédale (09/08/2012). La photo est prise dans le côté gauche de l'orgue, juste à côté du récit et à son niveau (on en voit l'échelle d'accès). Au tout premier plan et sur la droite, se trouvent les sommets des grands tuyaux rectangulaires de la Flûte 16'. Vient ensuite le Violoncelle 16', nettement plus étroit que l'énorme Flûte. Les tuyaux métalliques, un peu plus loin, sont ceux du Violoncelle 8'. Il s'agit ici surtout de "postages" sur les côtés, des plus grands tuyaux. L'essentiel de la pédale est logée plus au centre de l'instrument, sous le récit.

Vue sur la tuyauterie de pédale (09/08/2012). La photo est prise dans le côté gauche de l'orgue, juste à côté du récit et à son niveau (on en voit l'échelle d'accès). Au tout premier plan et sur la droite, se trouvent les sommets des grands tuyaux rectangulaires de la Flûte 16'. Vient ensuite le Violoncelle 16', nettement plus étroit que l'énorme Flûte. Les tuyaux métalliques, un peu plus loin, sont ceux du Violoncelle 8'. Il s'agit ici surtout de "postages" sur les côtés, des plus grands tuyaux. L'essentiel de la pédale est logée plus au centre de l'instrument, sous le récit. Cette photo a été prise au même endroit, mais vers le flanc de l'instrument.

Cette photo a été prise au même endroit, mais vers le flanc de l'instrument.Au premier plan, les grands résonateurs métalliques de la Bombarde 16' (de haut en bas, le Do, le Ré, le Mi et le Fa# les plus graves).

Juste à côté, on revoit les grands tuyaux de la Flûte 16'.

Pour la pédale, de l'avant vers le mur du fond :

Flûte 4'

Violoncelle 8'

Basse 8'

Bourdon 16'

Violoncelle 16'

Flûte 16'

Bombarde 16', tuyaux entièrement droits.

Le moteur et le réservoir principal sont logés dans le clocher. Un grand réservoir est placé dans le buffet. Voyant de niveau d'huile faible derrière la façade du buffet. Le moteur-ventilateur "G. Meidinger et Co." d'origine (il a été remplacé peu après son installation) a été conservé : c'est un modèle KD 7, de 1 cheval, 2850 tr/min. Un dimensionnement avec la méthode de Meindiger (calculant des "équivalents jeux en 8 pieds", tenant en compte les accouplements à octave et accessoires, ainsi que le fait que la transmission soit pneumatique) donne une estimation du flux nécessaire à 880 l/s. Ceci nécessite dans les 3 chevaux à 100-120 mm de pression, soit environ le triple des performances du moteur d'origine...

Le tuyauterie, homogène et entièrement authentique, est de grande qualité. De nombreux jeux sont en bois, de très belle facture, et les tuyaux métalliques, très étoffés, ont en règle générale les basses en spotted et les aigus en étain. Orgue romantique oblige, les entailles de timbre ou d'accord sont quasi-systématiques, et les biseaux sont munis de dents très régulières. Les bouches des graves sont souvent arquées.

Le Cornet, posté, a des entailles de timbre sur les 4 rangs aigus, celui de 8' étant constitué de Bourdons à calottes mobiles.

Sur cette photo du 20/09/2003, prise avant le relevage de 2006, on peut voir des tuyaux de façade courbés.

Sur cette photo du 20/09/2003, prise avant le relevage de 2006, on peut voir des tuyaux de façade courbés. L'église de Scherwiller abrite d'autres chefs d'oeuvre cultuels et culturels : les vitraux du "Hofmahler" Burckhart (Munich), le chemin de croix de Ferdinand Stuflesser (1903), la Pietà et ses nombreux habits brodés (elle est antérieure à l'édifice actuel). Sur les 3 cloches, 2 datent d'avant 1917 (1864, fondues par Perrin Martin à Robecourt). Le mobilier est de la maison Théophile Klem, comme le buffet de l'orgue : boiseries du choeur, chaire, confessionnaux, autels latéraux (c'est celui du côté nord qui figure ci-dessus ; il est consacré à Notre-Dame). Le plafond lambrissé, à caissons, est aussi remarquable. Dans le clocher, se trouve un souvenir de l'époque mécanique de l'horlogerie d'église : le mécanisme est signé par les frères Ungerer, "successeurs de Schwilgué à Strasbourg", et daté de 1869 (il équipait donc l'ancienne église). Sur sa plaque d'adresse figure aussi le nom de A. Heimlich, et les dates 1985 et 1968.

L'église de Scherwiller abrite d'autres chefs d'oeuvre cultuels et culturels : les vitraux du "Hofmahler" Burckhart (Munich), le chemin de croix de Ferdinand Stuflesser (1903), la Pietà et ses nombreux habits brodés (elle est antérieure à l'édifice actuel). Sur les 3 cloches, 2 datent d'avant 1917 (1864, fondues par Perrin Martin à Robecourt). Le mobilier est de la maison Théophile Klem, comme le buffet de l'orgue : boiseries du choeur, chaire, confessionnaux, autels latéraux (c'est celui du côté nord qui figure ci-dessus ; il est consacré à Notre-Dame). Le plafond lambrissé, à caissons, est aussi remarquable. Dans le clocher, se trouve un souvenir de l'époque mécanique de l'horlogerie d'église : le mécanisme est signé par les frères Ungerer, "successeurs de Schwilgué à Strasbourg", et daté de 1869 (il équipait donc l'ancienne église). Sur sa plaque d'adresse figure aussi le nom de A. Heimlich, et les dates 1985 et 1968.

![]() Sources et bibliographie :

Sources et bibliographie :

-

[Visite] "Visite sur place"

Remerciements à Alphonse Glock et Etienne Schreiber.

-

[Devis1919]

Remerciements à Bernard Schutz.

-

[AKlein]

Documentations ; Mr Klein est l'auteur des articles historiques relatant l'histoire des orgues dans le bulletin paroissial

-

[RLopes] Roland Lopes :

Documentation, photos

- [JBDidier] Jean-Baptiste Didier : e-mail du 08/03/2006.

- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 166a

- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 4, p. 596

- [ArchSilb] Marc Schaefer : "Das Silbermann Archiv", éditions Winterthur, 1994, p. 412-3,509-10

- [MSchaeferSilb] Marc Schaefer : "Recherches sur la famille et l'oeuvre des Silbermann en Alsace (thèse de doctorat de 3ème cycle). Publié par la Walcker-Stiftung für orgelwissenschaftliche Forschung ; http://www.walcker-stiftung.de/ ", 1984, p. 88,168

- [ScherwillerBP96] André Klein : "Un peu d'histoire : l'orgue de l'église de Scherwiller", in "Bulletin paroissial de Schwerwiller"

- [ScherwillerBP00] André Klein : "Un peu d'histoire : l'ancien orgue Silbermann", in "Bulletin paroissial de Schwerwiller"

-

[ScherwillerEPC00] André Klein et Annette Rinnert-David : "Scherwiller, son église, sa paroisse, son clergé", éditions Imrpimerie du Bernstein

L'article reprend les deux précédents

- [PMSAS1978] Pie Meyer-Siat : "Les orgues de Scherwiller", in "Annuaire des Amis de la bibliothèque Humaniste de Sélestat", 1978, p. 105-10

- [DepliantLapreste] Jean Lapresté : "Dépliant (triptyque) "Manufacture de grandes Orgues Ammerschwihr" avec liste d'opus allant jusqu'à 203", p. 2

- [PlaquetteRinckenbach1939] Jean Lapresté : ""Manufacture de Grandes Orgues Ammerschwihr", sous la gérence de Jean Lapresté (après 1932). Avec liste des travaux arrêtées en 1938, et lettre de "voeux"", 1939, p. 5-6

- [Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 332

-

[Palissy] Ministère de la Culture : "Base Palissy"

im67006786

- [PlaquetteEglise2009] plaqutte "Eglise paroissiale Saints Pierre et Paul Scherwiller, éditée par la paroisse en mai 2009"

- [Cathedrale1925] "Les orgues de la cathédrale de Strasbourg à travers les siècles (plaquette pour l'orgue Roethinger)", éditions Phénix/Librissimo, p. 31

- [RMuller] René Muller : "Anthologie des compositeurs de musique d'Alsace", éditions Fédération des Sociétés Catholiques de Chant et de Musique d'Alsace, 1970, p. 153,58

![]() Localisation :

Localisation :