Buffet classé Monument Historique, 28/04/1975.

L'orgue de la Cathédrale de Strasbourg, le 20/08/2003.

L'orgue de la Cathédrale de Strasbourg, le 20/08/2003.L'histoire des orgues de la Cathédrale de Strasbourg est longue (puisqu'elle commence en 1260), riche, et bien documentée. Un orgue de cathédrale - surtout "le grand" - n'est pas un instrument comme les autres. C'est une "tribune" exceptionnelle : au propre - même si dans le cas d'un nid d'hirondelle, elle ressemble plutôt à une télécabine - et surtout au figuré, c'est à dire un poste conférant à ses organistes de la notoriété et de l'autorité, en échange d'un grand engagement dans la conservation du patrimoine culturel et dans la perpétuation et l'enrichissement d'une liturgie de qualité. Il s'agit de donner une voix à un édifice, une situation aux musiciens, et, sûrement, servir de modèle pour les autres paroisses du diocèse.

Ce fut le cas : si l'Alsace connut, au 19ème siècle, ce que Médard Barth a appelé l'"Orgelfreudigkeit", c'est parce que les habitants des villages, après un déplacement à Strasbourg, revenaient fascinés par les sonorités de l'orgue, et en voulaient un chez eux. Puisqu'ils ne pouvaient pas avoir de théâtre ou d'opéra. Cette mission rapproche le grand orgue de l'horloge astronomique (située dans le transept sud), dont les clochettes signent l'environnement sonore de l'édifice. Ces deux fascinantes machines se complètent : l'une est la Voix, et utilise le temps pour rythmer la musique, l'autre est le Temps et utilise les sons pour rythmer les jours. Ce sont des Merveilles, grâce auxquelles la Cathédrale donne l'heure et le ton.

Il ne faut pas oublier que "Cathédrale de Strasbourg" est un raccourci pour "Cathédrale du Diocèse de Strasbourg". Lequel n'a pas toujours partagé ses frontières avec l'Alsace. Si la Cathédrale donne l'heure et le ton à son Diocèse, elle s'en nourrit aussi, puis en renvoie - surtout vers l'extérieur - une image unifiée. Pas étonnant que certains commentateurs strasbourgeois aient été souvent déçus par les orgues de la Cathédrale : leur autorité ne s'y exerçait pas vraiment. Quand, progressivement, au 19ème, s'élabora un style d'orgue spécifiquement alsacien, les orgues de la Cathédrale ont dû évoluer.

Note : cette page est consacrée aux "grands" orgues de la Cathédrale (ou orgues principaux), et n'aborde ni les orgues de choeur, des chapelles ou de crypte, qui ont leurs pages dédiées.

Historique

Une légende, interprétant les données de Specklin ("Collectanea") et Grandidier ("Essais historiques et topographiques"), attribue la construction en 1260 des premières orgues de la cathédrale au Dominicain Ulrich Engelbrecht, issu de la famille Zorn. Mais la légende se trompe, en raison d'une homonymie entre cet Ulrich Engelbrecht, érudit reconnu, élève d'Albert-le-Grand à Cologne, et un chevalier du nom d'Engelbrecht, qui finança l'instrument. [Vogeleis] [Grandidier] [Specklin]

Specklin dit pourtant bien : "[1260] Dies Jahr liss herr Ulrich Engelbrecht, Ritter, mit grossen unkosten die grosse Orgel im Münster machen". ("Cette année-là, le chevalier Ulrich Engelbrecht a fait faire à grands frais le grand orgue de la cathédrale".) [Specklin]

Mais payer n'est pas créer ; l'auteur de ce premier orgue reste donc inconnu. En 1260, la nef n'était pas achevée (sa construction dura de 1252 à 1275). Il est fort peu probable qu'on "posa dans la cathédrale les premières orgues, dans l'emplacement qu'elles occupent encore aujourd'hui". L'instrument était probablement placé près de la baie géminée surplombant la chapelle St-Jean-Baptiste (transept nord), comme l'affirme le coutumier de Closener. On devrait donc plutôt le considérer comme un orgue de choeur. Mais comme c'est le premier... [Vogeleis] [Grandidier] [Mathias]

Le premier en Alsace ?

Etait-ce le premier orgue d'Alsace ? Oui, c'est établi. Hors Strasbourg, la seconde localité alsacienne où on se fit construire un orgue fut Thann, pour l'église des Franciscains, et seulement en 1345. A cette date, Strasbourg comptait déjà trois instruments successifs à la Cathédrale, et deux autres en ses murs : à St-Thomas et au couvent des Dominicains.

A quoi ressemblait-il ?

On ne sait pas. Mais il y a une "preuve d'intention" : il était clairement destiné à émerveiller, à "édifier" le visiteur. Un objet pour faire écarquiller les yeux et tomber les mâchoires. A partir de là, on peut l'imaginer, sachant qu'il devait visuellement inclure pas mal de symboles.

1292

Historique

En 1292, Ginzelin von Frankfurt (Gunzelin, Guncelinus) construisit un orgue certainement plus grand. C'est à nouveau l'historien Grandidier qui relate les faits, sur la foi d'un manuscrit de l'abbaye de Saint-Blaise. Et le procureur Ellenhard confirme la donnée dans sa chronique. Cette fois, il est sûr que l'instrument était été situé à l'emplacement actuel. [Vogeleis] [Ellenhard] [Grandidier] [Kraus] [BCS1974]

La même année, un deuxième orgue fut placé à Strasbourg, au couvent des Dominicains.

L'incendie de 1298

Specklin rapporte que le 15/08/1298, lors du départ du duc Albrecht d'Autriche, un de ses cavaliers causa par inadvertance un de ces terribles incendies qui émaillèrent l'histoire médiévale de Strasbourg. [Ellenhard] [Specklin] [Mathias] [PetiteChronique] [Vogeleis]

C'était le cinquième incendie de la Cathédrale ; le feu prit dans les cordages de la tour nord, se transmit à la toiture de la nef et du bas côté nord, d'où il s'échappa. "Nobilis ecclesia Argentinensis consumpta fuit penitus morsu ignis, qui non solum ipsam consumprsit ecclesiam, sed campanas, organa et ornatus ecclesie devoravit". 355 maisons partirent en fumée, avec une bonne partie du toit de la Cathédrale. L'incendie détruisit les cloches, et l'orgue de Guncelin, qui ne dura donc que 6 ans. [Vogeleis] [Grandidier]

1327

Historique

Vus les dégâts à la ville et à l'édifice, on ne s'étonnera pas que la cathédrale soit restée presque trente ans sans orgue. Maître Claus Carlen (Karlé, Carlé), de Lohr, dirigea les travaux du nouvel instrument, entre 1324 et 1327. Carlen était, dit-on, charpentier de formation. [Vogleis] [KoenigshoffenHegel] [Grandidier] [BCS1974]

A nouveau, il est sûr que cet orgue était placé à l'emplacement actuel : "au haut de la sixième travée de la grande nef, côté nord". Cet emplacement permet de placer dans les combles l'imposante soufflerie des orgues de l'époque (6 à 12 soufflets de forge).

Choisir le "coté évangile" (bas-côté nord) constitue sûrement un symbole. La Cathédrale est consacrée à Notre-Dame, et le Mystère de la Nativité y a une place très importante. On s'inspirait de ce qui parlait aux fidèles : Crèche, Rois Mages, manifestations célestes. Et l'orgue faisait partie d'une scénique : ces sons, venus d'en haut et du côté évangile, étaient destinés à annoncer, fêter puis rappeler Noël.

Le buffet était certainement plus petit que l'actuel (au moins en hauteur). Il disposait de volets, et était certainement déjà accompagné d'automates. Nous y reviendrons.

En 1333, un 3ème orgue fut placé à Strasbourg : à St-Thomas, sous la rose.

D'après Joseph Gass (interprétant Sebald Bueheler), le premier orgue de choeur a été installé en 1352. Mais sa curieuse dénomination "des Trois Rois" laisse soupçonner une confusion avec l'Horloge Astronomique. (Dans ce cas, le premier orgue de chœur n'arriva qu'en 1402.) [Cathedrale1935] [PetiteChronique] [Volgeleis]

Car la première Horloge Astronomique de la cathédrale date de 1354. Elle était déjà placée dans le transept sud, mais sur le mur ouest. (Celui qui fait face à l'horloge actuelle). Et il y avait un coq automate qui chantait et battait des ailes ! [Cathedrale1935]

Il y eut une réparation, le 15/06/1378, par le prêtre et organiste de Würzburg Conrad de Rotenbourg (Rothenburg). Un peu plus qu'une réparation d'ailleurs : "refectorem et reparatorem". [Vogeleis]

L'incendie de 1384

Mais le 16/03/1384, des ouvriers travaillèrent au grand orgue, et placèrent leur brasero trop près du buffet. [Mathias] [KoenigshoffenHegel] [Vogeleis] [BCS1974]

L'incendie se déclara le lendemain (17/03), jour de la Ste-Gertrude, quand le vent se leva. Il ravagea la toiture "des tours à la coupole". De l'orgue de Claus Carlen, il ne restait pas grand-chose : "Die grosse Orgel im Münster geht durch Brand zu Grunde am 17. März 1384". Peut-être que les automates ont survécu ? [KoenigshoffenHegel] [Vogeleis]

Historique

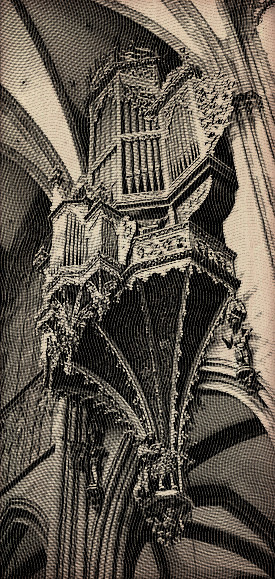

L'orgue du Pendentif

De 1385 date l'instrument - de facteur inconnu - dont il reste le pendentif et la tribune du buffet actuel, qui est donc authentiquement médiéval. Vogeleis émet l'hypothèse que l'on ait à nouveau fait appel aux services de Conrad de Rotenbourg, mais rien n'est prouvé. Si l'auteur de l'orgue est inconnu, connaît celui de la menuiserie : elle vient de l'atelier de Michel de Fribourg. [Vogeleis] [PetiteChronique] [KoenigshoffenHegel] [BCS1974] [EAlsaceCS] [CPCathed2015]

Le pendentif, avec Samson maîtrisant un lion,

Le pendentif, avec Samson maîtrisant un lion,et les anges musiciens.

Photo de Roland Lopes, 16/09/2013.

Michel de Fribourg / Parler

Michel de Fribourg est aussi appelé Michel Parler (Fribourg i.B. ~1350 - avant 01/06/1388) ; il était était un maître d'œuvre du chantier de la cathédrale, sculpteur et architecte. Il ne faut pas le confondre avec Michael Parler de Prague (qui était son oncle). Michel de Fribourg fut surtout accaparé par la réparation du sinistre de 1384. Notons que le "parlier" désignait l'assistant du maître d'œuvre, celui qui relayait les ordres aux artisans. [CathedraleReinhard]

On avait décidé de reconstruire un orgue plus grand et plus beau. Dans une sorte de frénésie de reconstruction, on engagea des travaux très coûteux, qui durèrent un an. L'orgue fut donc achevé en 1385, et joué par l'organiste Henri (Hessmann). C'est le premier organiste dont on ait retrouvé la trace, à l'exception de Jean Gartener, qui paraît avoir officié comme "organista ecclesie argentinensis" avant 1372). Un certain Lawelin était souffleur. Henri était prêtre, et a été en poste comme organiste de 1399 à 1408. [Cathedrale1935] [CathedraleReinhard]

C'est donc de cet orgue que date le pendentif et la tribune de l'orgue actuel. Tout en bas, se trouve Samson, maîtrisant un lion ; un mécanisme permettait d'ouvrir et de fermer la gueule de l'animal. On dit qu'il pouvait rugir, mais c'est probablement l'organiste qui lui donnait sa voix, en enfonçant plusieurs touches graves de la pédale, comme le fait l'accessoire appelé "orage" sur certains instruments. Sur la clé, à l'extrémité inférieure, se trouvent trois anges musiciens, dont l'un joue du luth, l'autre une viole de gambe, et le troisième un orgue portatif. Sur l'autre clé, celle du petit pendentif (sous le positif de dos) il y a deux "hommes sauvages", velus, qui se battent à coup de poings entre les branches d'un arbre.

Les Roraffes !

Les automates faisaient partie des Merveilles qu'on plaçait dans les cathédrales. (Il y en avait d'autres, comme une corne de licorne offerte par Dagobert ; toute ressemblance avec une défense de narval aurait été fortuite... A un pilier de la chapelle St-Laurent, on pouvait aussi admirer un ongle de griffon.) Les Roraffes étaient bien présents en 1398, car "Les statues animées de l'orgue étaient considérées comme « l'attraction de Strasbourg »". Ils datent donc soit de 1327, soit de 1385. Si la légende décrivant l' "affrontement" entre le Roraffe et le coq de l'horloge, causé par la jalousie du Bretzelmann lors de l'arrivée de cette concurrence déloyale a quelque fondement, on peut se dire que les Roraffes étaient déjà en place en 1354, et datent donc de l'orgue Claus Carlen, 1327. Georges Delahache avance : "Les Roraffen accaparaient la faveur du public depuis plus de vingt-cinq ans lorsque le coq de la première horloge vint leur faire concurrence." Les dates sont cohérentes : 1327 (orgue de Claus Carlen) + 25 = 1352 ~= 1354, date d'achèvement de la première horloge astronomique. Hans Reinhard, lui, date les automates de 1385, et ils auraient fait partie intégrante du pendentif de Michel de Fribourg. Mais bien sûr, même dans ce cas, ils ont pu être inspirés d'une version précédente. [BCS1974] [AlsFra35] [CathedraleReinhard]

Leur remplacement, petit à petit, ne fait aucune doute, mais, comme le bateau de Thésée, même si on en change peu à peu toutes les pièces, cela reste le bateau de Thésée.

Le Bretzelmann.

Le Bretzelmann.Photo de Victor Weller, 06/02/2015.

L'orthographe "Rohraffe" - littéralement "le singe des tuyaux" n'est sûrement pas bonne. La première syllabe vient probablement de "rören" (brailler, faire du tapage), et "Aff", c'est celui qui "fait le singe", ce qui donne "plaisantin braillard". [AlsFra35]

Le Bretzelmann

Certains n'appellent "Roraffe" que celui de droite : il est hirsute, populaire, familier, et c'est à lui que le plaisantin qui se glissait dans le pendentif à la Pentecôte prêtait sa voix. C'est un vendeur de Bretzels : à ses pieds, il y a les ingrédients.

Et, oui, le Bretzel avait déjà été inventé à l'époque, puisqu'il y en a un de représenté dans l'Hortus Deliciarum (1190). En fait, le Bretzel semble remonter au 8ème siècle.

Georges Delahache raconte : "Or, le jour de la Pentecôte, — où les paysans des environs venaient en foule à la cathédrale, avec bannières et reliques, — à peine leur procession avait-elle franchi le seuil de l'église que les Roraffen s'agitaient : Samson ouvrait et fermait la gueule de son lion, le héraut faisait le geste d'emboucher sa trompette, et le troisième personnage, non content de remuer tête et bras, lançait des quolibets sur la foule, ricanait, chantait, criait, fût-ce au beau milieu du sermon ou de la messe ; et le bedeau qui, placé derrière ou peut-être dans la statue, lui prêtait ainsi sa verve cynique, touchait même un pourboire sur les fonds de l'Oeuvre Notre-Dame !" [Delahache]

Donc, en particulier à la procession de la Pentecôte (peut-être aussi à d'autres occasions, mais cela n'a pas été noté), "un loustic se cache derrière la statue. Par des mouvements désordonnés, des cantiques profanes et inconvenants criés à haute voix, il trouble les hymnes des pèlerins arrivants et les couvre de ridicule." La statue évoquée était probablement celle de Saint Christophe, très grande, dont l'autel était situé au pied du pilier de la tour. Mais en fait la voix du Roraffe venait de l'intérieur du pendentif. Le "loustic" y accédait depuis la tribune, où une trappe permettait de descendre. A l'origine, trois étoiles découpées dans la cloison du pendentif laissaient passer sa voix, comme le montre la gravure d'Isaac Brunn. Le "coupable" a été identifié : c'était le "Münsterknecht", employé par l'œuvre Notre-Dame, et il était spécifiquement rémunéré pour sa prestation ! [Cathedrale1935]

Evidemment, ce tapage satirique ne plaisait pas à tout le monde. Et cela dura longtemps, puisque le grand prédicateur Jean Geiler de Kayserberg (de 1478 à 1510) était exaspéré : "Geiler de Kaysersberg obtint qu'on supprimât les fêtes nocturnes de la Dédicace ; il obtint qu'on défendît à l'évêque des enfants d'encenser l'autel et de chanter l'oraison, la veille des Innocents ; mais, contre le Roraffe, il ne put rien : la tradition, à la quelle tenait jalousement la bonne humeur volontiers railleuse des Strasbourgeois, fut plus forte que les indignations de l'ardent prédicateur." [Delahache]

L' "évêque des enfants" était élu par ses pairs (les enfants) le 28 décembre (Saints Innocents) pour parodier le vrai évêque. C'était une des traditions qu'on pourrait qualifier de "subversive" aujourd'hui, mais qui entretenait un équilibre dans un monde très exigeant. Un peu comme un Carnaval.

Les Dédicaces nocturnes consistaient à veiller près des tombeaux des martyrs. Mais comme dit Grandidier : "Cette sainte pratique avait dégénéré en un affreux libertinage. [...] Les hommes et les femmes y passaient la nuit, non à chanter les louanges du Seigneur, mais à boire et à manger."

Le Trompette

Le Roraffe de gauche est le héraut de la ville, avec sa trompette. Il est parfois appelé "Le Trompette". Il est propre, policé. Ces deux automates semblent symboliser l'Ordre et le Chaos, la Cité et la Tribu... Mais le héraut, arborant fièrement les couleurs de Strasbourg, représente certainement une incursion de la Ville dans le domaine de l'évêque. D'ailleurs, le chapeau du Bretzelmann est également rouge et blanc. [AlsFra35]

Le "Trompete".

Le "Trompete".Dessin d'A.M. Vix-Beulay, 1935.

On peut commander les Roraffes depuis la tribune de l'orgue :

La commande du Bretzelmann,

La commande du Bretzelmann,au revers du garde-corps faisant face au chœur.

Photo de Frédéric Moser, 2023.

Noter le calibre du cadenas, annonçant clairement "N'y pense même pas".

Il faut dire que sans lui, même quelqu'un de très très très sérieux n'aurait

qu'une chance infinitésimale de ne pas manipuler le levier, juste un peu,

au moins la 1ère fois...

Une partie instrumentale peu connue

Le chanoine Jacob Twinger (Jacob de Koenigshoffen), atteste dans sa chronique ("La Chronique de Koenigshoffen") que le nouvel orgue de 1385 était bien plus évolué que le précédent. Peut-être disposait-il de jeux à anches ?

En 1402, on posa un petit orgue dans l'actuelle chapelle Ste-Catherine. (Depuis 1349 également chapelle du St-Sépulcre jusqu'à la destruction de ce dernier, sûrement au 17ème siècle ; elle est située le long du bas-côté épître, ou sud). C'était un don de Thierry (Dietrich) d'Erfurt (Thierry Münré), organiste à la cathédrale et probable successeur d'Henri/Hessmann. Il l'offrit à l'Oeuvre Notre-Dame (à moins qu'elle n'en hérita à sa mort, en 1402) ; il devait être joué tous les samedis en l'honneur de Notre-Dame. [Mathias] [Vogeleis] [PetiteChronique] [KoenigshoffenHegel]

Louis Schneeganz, archiviste de la ville de Strasbourg, découvrit une lettre datée 02/12/1412, qui avait été envoyée par Meister Jorg (Joerg), le facteur qui avait construit les orgues de la cathédrale de Vienne. Il proposait de venir entretenir l'orgue de Strasbourg. Mais en 1412, l'instrument de 1385 ne devait pas être si mauvais état que ça, puisqu'on se passa vraisemblablement de ses services. [Vogeleis] [Schneeganz]

1434

Historique

Une vingtaine d'années plus tard, on envisagea de reconstruire un nouvel orgue. On décida de garder le buffet, et on confia les travaux de la partie instrumentale à Michael Gerlach (Grolach), de Leiptzig et Peter Generis (Gereis) de St-Polten (St-Hippolyte, Autriche). Les travaux furent achevés pour Noël 1434. Peter Generis resta organiste à la cathédrale, sur l'orgue qu'il avait aidé à construire. Après avoir tenu ce poste pendant 46 ans, le 20/02/1480, il mourut aux claviers, en jouant le Salve Regina. [Vogeleis] [PetiteChronique] [BCS1974]

Près de la porte conduisant au grand orgue, il y avait deux peintures : à droite la figure du Christ, et à gauche celle de Saint Jacques, patron des pèlerins, et on avait inscrit : "Dive potens Jacob plagae protector Iberum Supplicibus superbam gentibus affer open." (Puissant St-Jacques, qui protège le pays espagnol, Apporte le secours d'en haut aux peuples qui te supplient.) "D'en haut" : voici une mission claire pour l'organiste. Cela évoquait surtout que, pour l'organiste, soit la montée des marches, soit sa participation à la liturgie était un pèlerinage. [Cathedrale1935]

On ne peut s'empêcher de faire le rapprochement avec le rébus figurant sur les flancs de la console de l'orgue Andlau, invitant l'organiste non pas à un pèlerinage, mais à une conversion perpétuelle.

De 1485 date une autre Merveille : la chaire de Hans Hammer.

1489

Historique

C'est Friedrich Krebs (Krebser), d'Ansbach, qui plaça en 1489-1491 l'orgue pour lequel fut construit le [haut du] buffet actuel. (i.e. ce qui repose sur la tribune.) Le dessin de ce buffet est fort probablement l'œuvre du maître d'œuvre Hans Hammer. [Vogeleis] [PetiteChronique] [CathedraleReinhard] [BCS1974]

Le positif, orné des "pinces de l'écrevisse",

Le positif, orné des "pinces de l'écrevisse",signature de Krebs.

Photo de Roland Lopes, 16/09/2013.

Frédéric Krebs

Krebs était né à Schalkhausen / Ansbach (Moyenne-Franconie). Il avait une bonne réputation : il avait réparé l'orgue de l'hôpital de Nuremberg (1477) et avait commencé, à Strasbourg, par reconstruire l'orgue de la chapelle du St-Sépulcre / Ste-Catherine (1478). Il a aussi réalisé des orgues neufs à Amberg en 1482 et à Coburg en 1487. A Strasbourg, c'est donc un artisan réputé et expérimenté qui fut choisi. Il conserva la tribune et le pendentif de 1385. Avec 24 mètres de haut, 8 mètres de large, (et seulement 1m20 à 2m de profond), ce buffet est un chef d'œuvre du gothique flamboyant. [Vogeleis] [PMSSHAH1983]

Une gravure d'Isaac Brunn (1630), conservée par l'Œuvre Notre-Dame (cf. ci-dessous), montre la nef avec le buffet de Krebs. Les deux buffets étaient munis de volets, qu'on pouvait fermer. Ce n'était sûrement les dessins de 1385 : les volets ont certainement été remplacés ou repeints avant 1630, car le style ne cadre pas avec le 15ème. [Vogeleis] [BCS1974]

Ces volets, dit-on, permettaient de masquer les tuyaux durant les temps où l'orgue ne jouait pas. Ou de protéger la tuyauterie de la poussière. Certains étaient des châssis entoilés ; on ne les ouvrait que pour les fêtes. On prétend aussi qu'ils avaient un rôle acoustique, agissant comme un porte-voix. Ça se raconte bien, mais, en matière d'acoustique, ce qui se raconte bien est souvent faux. Surtout dans de telles acoustiques. Disons qu'il faudrait réellement faire l'expérience, ce qui est difficilement possible. En fait, ces panneaux étaient probablement destinés à transformer l'orgue en une sorte de retable musical, pour accentuer son côté "Merveille".

Les dates de construction du pendentif et du corps du buffet ont été confirmées par dendrochronologie en 2015. Le bois du pendentif a été coupé entre 1374 et 1387, et celui du grand buffet entre 1489 et 1504, ce qui est cohérent avec les sources historiques, et permet de confirmer : 1385 pour le pendentif, et 1489-1491 pour le buffet. [CPCathed2015]

Le pendentif du positif, avec les Hommes sauvages, date aussi de 1489. [BCS1974]

A peine l'orgue achevé (et sûrement même avant), Krebs - dont la santé, sûrement, déclinait - et son neveu et élève Michel Dürr (Durré) construisirent un instrument "en imitation" (en fait un 12 pieds ou lieu d'un 24 pieds) pour Haguenau, St-Georges. [Vogeleis] [EAlsaceCS] [PMSSHAH1983]

Frédéric Krebs mourut en 1493 dans la maison de l'Oeuvre Notre-Dame, sans avoir pu achever l'orgue de Haguenau, puis fut enterré dans la Fosse de l'Hôpital. Mais il a laissé sa signature : Krebs signifiant "écrevisse", il a placé deux ornements, au-dessus du positif, en forme de pinces. [PetiteChronique] [Cathedrale1935]

Deux ans plus tard, en 1495, le buffet fut mis en couleurs par maître Clemens, de Bâle. [Vogeleis]

Caractéristiques instrumentales

En manque de sources pour décrire la partie instrumentale de l'orgue Krebs de la cathédrale, les historiens se sont inspirés du projet que Krebs rédigea pour Haguenau (19/06/1491 ; c'est d'ailleurs probablement le plus ancien document concernant les orgues en Alsace). [PMSSHAH1983]

Si les orgues plus anciens étaient à coup sûr des Blockwerks (pas de registres), celui de Krebs avait sûrement des jeux (ou des rangs séparables), de façon à obtenir des timbres différents sur un même clavier. C'est le terme "Usszug" qui est utilisé dans le devis de Haguenau. Etait-ce une déformation de "Auszug" (extraction), indiquant que des rangs étaient "extractibles", donc séparables ?

Un décompte de tuyaux (on sait qu'ils sont très rarement justes) donne : [Vogeleis]

- 1234 tuyaux pour le grand-orgue et la pédale

- 574 pour le positif

- 328 pour le Brustwerk

...et en tout 2136.

Le plus grand tuyaux donnait le Fa de 24 pieds (soit le Fa de l'octave de 32', avec le diapason de l'époque), ce qui faisait 27 pieds locaux de l'époque. (Ils incluaient sûrement le pied dans la longueur.) Il est probable qu'une grande partie de la Montre actuelle (les tuyaux qui n'ont pas été dégradés ou pillés en 1914-1918) remonte à Krebs. Mais bien sûr, Silbermann a dû refaire beaucoup de soudures, changer des biseaux, et construire plusieurs tuyaux neufs. Il a aussi écussonné quelques tuyaux centraux des plates-faces, comme il en avait l'habitude.

Le revers d'une des "pinces" et d'un fleuron du positif,

Le revers d'une des "pinces" et d'un fleuron du positif,vus depuis la tribune.

Photo de Frédéric Moser, 2023.

Ce qui manque ?

Dans ce décor inspiré par la Nativité, il y a avait bien sûr une Etoile de Bethléem dessinée sur un des panneaux. Mais la question est : pourquoi n'y a-t-il pas de Zimbelstern (carillon rotatif matérialisé par une étoile dorée) ? Certes, la Zimbelstern n'est pas une tradition alsacienne ; car il y en a quelques unes, mais toutes d'après 1960 : Marienthal (1962), Rosenwiller (1998), Strasbourg, St-Paul (transept depuis 2002), Ueberstrass (2005). Il y en avait une de prévue sur le projet de 1972 pour Strasbourg, St-Maurice. Or, on ne peut s'empêcher de penser que ce buffet serait l'endroit idéal où trouver ce genre d'accessoire !

1511

Historique

L'orgue Krebs avait à peine 15 ans quand on songea à de nouveaux travaux : les goûts musicaux évoluaient rapidement ! On avait demandé au fameux organiste Arnold Schlick, de Heidelberg, de visiter l'orgue, et son avis n'était pas étranger aux envies de renouveau. On fit alors appel à l'un des facteurs les plus renommés de l'époque : Hans Süss, de Cologne. Il s'agissait de modifier l'instrument en profondeur, car Süss ne serait pas intervenu pour une simple réparation. De fait, les travaux, fort importants (et concernant peut-être toute la partie instrumentale), durèrent de 1509 à 1511, en commençant par un grand nettoyage en juillet 1509. [Vogeleis] [BCS1974]

Cet épisode a été ignoré par de nombreuses sources. Elle a pourtant laissé une trace dans les comptes : "Item / Meister Hanns Süssen dem orgelmacher von Cöln für müh und zerung das er von Cöln hergefarn ist von empfele myner hrn der pfleger geschenckt XV guld." (Comptes 1506/1507, UFW 43.) Mais c'est Marc Schaefer qui fit le point, grâce à découverte du contrat. Le diapason fut haussé par décalage des tuyaux, si bien qu'on se retrouva avec un orgue en Mi (au lieu d'en Fa). [BCS1974] [ActaOrganologica28]

Arnolt Schlick

Arnolt Schlick (~1460 - après 1521) était alors une "figure" du monde de l'orgue. Il était organiste à la cour d'Heidelberg. Il est l'auteur de d'un ouvrage fondamental sur la facture d'orgues, "Spiegel der Orgelmacher und Organisten, allen Stifften und Kirchen, so Orgel halten oder machen lassen, hochnützlich." "Description [Spiegel=miroir est intraduisible] de la facture et du jeu de l'orgue, à l'usage des institutions et églises cherchant à entretenir ou faire construire un tel instrument." Il y a dix chapitres : emplacement, tailles et tessiture, jeu, tuyauterie, registres, mixtures, registration, accord, sommiers, vent. [Schlick]

On peut lire que c'est déjà lui qui avait reçu l'orgue Friedrich Krebs en 1491. En Alsace, il n'est pas seulement intervenu à Strasbourg, mais aussi à Haguenau en 1505 et 1510.

Hans Süss

Hans Süss (? - après 1542) était alors un facteur d'orgues européen de grande renommée. (Francfort, 1498, Liège, 1500, Anvers 1509...) Il est probable que l'orgue fut doté d'un troisième clavier. Il y avait bien des registres, car il est stipulé dans le devis : "que maître Hans doit solidement réparer les grandes orgues avec des tuyaux et un puissant jeu de fond, et les principaux dans les pédales doivent être enlevés, de sorte que l'on puisse se servir du jeu de fond seul, à volonté." Hans Süss revint faire une réparation en 1516. [ActaOrganologica28] [BCS1974] [EAlsaceCS]

Les volets

Le buffet de 1489, on l'a vu, était déjà muni de volets. Mais ceux-ci ont probablement été renouvelés vers 1509. [BCS1974]

Zoom sur la gravure d'Isaac Brunn (1630), centré sur les volets.

Zoom sur la gravure d'Isaac Brunn (1630), centré sur les volets.Dans le coin supérieur gauche, l'étoile de la Nativité.

Le petit volet droit n'est presque pas visible.

- Ceux du grand corps représentaient l'adoration des Rois Mages : à gauche, la Sainte Famille avec le doyen des trois rois. Devant le toit de la crèche brille l'étoile de l'Epiphanie. Les deux autres Rois Mages sont sur le volet droit, avec une escorte de trois cavaliers. [BCS1974]

- Ceux du positif représentent une scène de Nativité, à nouveau avec la Crèche. La partie droite est incertaine, car les seules sources sont la gravure d'Isaac Brunn, où le volet est presque invisible, et le projet de remplacement des panneaux de 1851 (ci-dessous), où les volets droits ne figurent pas, puis qu'ils sont remplacés par le projet d'ornements rocaille. [BCS1974]

L'auteur des peintures ornant ces volets est inconnu. Mais c'était clairement un maître dans on art. Alors, bien sûr, le nom de Hans Baldung Grien a été avancé. Surtout que les dates "collent" parfaitement : en 1508, Baldung-Grien avait quitté l'atelier de Dürer à Nuremberg, et d'est installé à Strasbourg, où il acquit le droit de bourgeoisie en 1509. [BCS1974]

Certains sont allés plus loin : il y a, dans les collections du Kunstmuseum de Bâle, deux volets peints selon l'école de Hans Baldung-Grien, représentant l'adoration des Rois Mages et l'Annonciation ; ce sont clairement des volets d'orgue. Se pourrait-il que les panneaux de l'orgue de Strasbourg aient été conservés après leur dépose en 1716, égarés à la Révolution, et se seraient retrouvés à Bâle ? L'hypothèse est séduisante. Mais malheureusement non étayée.

La partie instrumentale

La restructuration de la partie instrumentale a été conséquente, et il est probable que la composition ne devait pas être très éloignée de celle qu'on retrouvera en 1609.

Passage à la Réforme

En 1524, la cathédrale passa une première fois à la Réforme. (La deuxième, après l' "interim" de 1550-1560 a été en 1561, jusqu'en 1681). Autels, statues de saints furent retirés, et l'orgue ne servit plus pendant un moment : il n'y avait plus que des messes basses. [Cathedrale1935]

Dès 1529, les fidèles (et le Magistrat) voulaient à nouveau entendre leur orgue (qui devait, soulignons-le, être fort bon). Mais ce fut long. Il fallut d'abord réparer l'instrument, deux fois. La première vers 1542, par Hans Schentzer (de Stuttgart). [Vogeleis]

La seconde en 1564, par Sigmund Peistle (Frinzle, Fäustlin), de Fribourg-im-Brisgau. Matrene Kreiss fut le premier organiste protestant de la Cathédrale, et Wolfgang Dachstein lui succéda en 1541. [Vogeleis]

Plus tard, ce furent des musiciens illustres : Bernard Schmid l'ancien laissa en 1564 son poste d'organiste à St-Thomas à son fils pour exercer à la Cathédrale. Ses deux recueils "Tabulatur auff Orgel und Instrument" datent de 1577. Son fils lui succéda à la Cathédrale en 1592. [Vogeleis]

La deuxième Horloge Astronomique de la cathédrale a été construite par Conrad Dasypodius en 1574. Méticuleusement entretenue, elle fonctionna jusqu'en 1789.

1609

Historique

Alors que l'orgue Süss avait presque 100 ans, Maître Anton Neuknecht, fut chargé de le renouveler pour le rendre compatible avec le nouveau répertoire musical. Le buffet fut conservé, et les travaux ont été achevés en janvier 1609. C'était une réussite : Wolfhart Spangenberg (1567 - après 1636) composa un long poème pour louer les qualités de l'instrument ! [Vogeleis] [Grandidier] [Schad] [BCS1980]

L'orgue de la cathédrale en 1630,

L'orgue de la cathédrale en 1630,quand le buffet abritait l'orgue d'Anton Neuknecht.

Gravure d'Isaac Brunn.

Les volets de 1489 sont encore là, mais ont sûrement

été repeints au début du 16ème siècle,

peut-être par Hans Baldung-Grien.

Notons que la ligne des bouches est horizontale.

C'est Bernard Schmid le jeune, nommé à la Cathédrale en 1592 qui fut à l'origine du projet. C'est lui qui en rédigea le cahier de charges, conséquent : il fallait en particulier réparer le grand-orgue à fond, revoir l'harmonisation, la mécanique, changer le sommier du positif et en revoir la composition. Et mettre de l'ordre dans les tirants à la console... C'est lui qui choisit Anton Neuknecht, qui alors occupé à construire un orgue neuf à Gegenbach. [BCS1980]

Or, il y avait un facteur d'orgues à Strasbourg (luthérien, en plus...) : Dietrich Wagner. On ne sait pas pourquoi on lui préféré Neuknecht.

A Strasbourg, on se souvient de Neuknecht comme étant originaire "de Ravensburg". Mais selon les sources, il semble venir de Souabe ou de Bohême. En fait, il est désigné par "de Hall", "de Stams", "de Landshut", "de Munich", "de Constance", et, à Strasbourg, de Ravensburg. C'était donc clairement un itinérant, et sa femme l'accompagnait de ville en ville. Il était peut-être l'élève de Jörg Ebert, qui construisit l'orgue de la Hofkirche à Innsbruck en 1561. Neuknecht semble avoir commencé à travailler à son compte à Innsbrück en 1544, et, en 1608, il a acquis le droit de bourgeoisie à Ravensburg. Donc, "de Ravensburg" ne signifie pas qu'il en était originaire, mais qu'il s'y était établi. En tous cas, il avait donc une solide expérience en 1609. [BCS1980]

Une vaste zone culturelle

Il faut quand même noter cette grande ouverture culturelle : en l'absence de compétences locales - et même quand il y en avait ! - on allait chercher un "Meister" à Francfort, Würzburg, Fribourg, Leiptzig, Vienne, St-Polten, Ansbach, Cologne, Ravensburg... Certains de ces maîtres étaient des itinérants. Souvent, ils s’établissaient dans une ville comme organiste après y avoir construit un grand instrument.

On peut s'émerveiller devant ce fertile champ culturel, ouvert aux échanges, avide de savoirs, depuis au moins le 13ème siècle. Décidément, le "Moyen-âge" factuel est bien éloigné des clichés en faisant une époque marquée par l'obscurantisme. La frontière était les Vosges : le Rhin, lui, était un moyen de transport, donc de communication. Et les Quattrocento et Cinquecento en sont la continuité, amenant surtout des progrès techniques. On ne voit par contre aucune "Re-naissance". Ce mot, décidément, est terriblement mal choisi et 'a pas beaucoup de sens pour désigner une période historique. (Même si, en tant que groupement de courants artistiques, il garde peut-être son sens.)

Notons que cette ouverture culturelle n'est pas spécifique aux orgues, puisqu'on retrouve le même schéma pour les maîtres d'œuvre et les sculpteurs : Michel de Fribourg / Parler : Gmünd (Basse-Autriche), Claus de Lohre : Lahr, Ulrich d'Ensingen : Esslingen/Ulm, Jean Hueltz : Cologne, Jodoque Dotzinger : Worms, Jacques de Landshut : Baviére. Hans Hammer est Alsacien, puisqu'il est natif de Woerth. [CathedraleReinhard]

Et le reste du Diocèse ?

En 1609, il y avait 12 orgues à Strasbourg (dont deux à la Cathédrale). Bien sûr de nombreuses autres localités alsaciennes détenaient un orgue (voir l'inventaire en 1609) : Thann (3 églises), Colmar (3 églises), Neuwiller-lès-Saverne, St-Adèlphe, Masevaux, Guebwiller, St-Léger, Rouffach, Obernai, Ensisheim, Mulhouse (2 églises), Sélestat, Cernay, Saverne (2 églises), Haguenau (3 églises), Lucelle, Ribeauvillé, Walbourg (peut-être), Wissembourg, Kaysersberg, Ammerschwihr, Guémar, Bergheim, Altkirch, Niederhaslach, Lauterbourg, Turckheim, Munster, La Petite-Pierre, Riquewihr.

Dans de nombreux cas, les facteurs ayant construit ces instruments ne nous sont pas connus. Mais les autres permettent d'enrichir cette "zone d'attraction culturelle" qui se dessine : [HOIE]

- Ensisheim : Conrad Sittinger (on ne sait pas d'où il venait), 1482

- Ribeauvillé : Ruppert Eckstetter de Constance, 1500

- Obernai : Jacob Suneller de Haguenau, 1512

- Colmar, collégiale St-Martin : Hans Tügi de Bâle, 1513 (orgue de tribune) et Hans Huodt de Fribourg, 1608 (chœur)

- Strasbourg, St-Thomas : Hans Schentzer de Stuttgart, 1515

- Haguenau : Hans Dinckel de Bietigheim, Heilbronn (au nord de Stuttgart) et Spire, 2 orgues, 1519 et 1520

- Sélestat : Hans von Masmünster (donc de Masevaux), 1521

- Kaysersberg : Rupert Eckstetter de Constance, 1525, achevé par Jörg Sager de Bâle.

- Wissembourg : Johann Ludwig Wigandus (on ne sait pas d'où il venait), 1525

- Thann, St-Thiébaut : Sigmund Peistle de Fribourg, 1561

- Strasbourg, église protestante St-Pierre-le-Vieux : Anton Meutting d'Augsbourg, 1590

- Strasbourg, église protestante St-Pierre-le-Jeune : Hans Klein de Donauworth, 1591 (Neuknecht y fit une réparation en 1608, et Klein se maria et s'établit à Strasbourg)

- Colmar, Dominicaines (Unterlinden) : Hans Werner Mudderer de Fribourg i.B., 1594

- Bergheim : Anton Meutting d'Augsbourg, 1600

- Munster : Anton Meutting d'Augsbourg, 1602

- abbaye de Marbach : Hans Huodt de Fribourg, 1604

- Rouffach : Hans Klein de Donauworth (alors établi à Strasbourg), 1605

- Riquewihr : Hans Huodt de Fribourg, 1609

A nouveau, pour éviter toute confusion, cette liste ne contient que les orgues dont le facteur est connu.

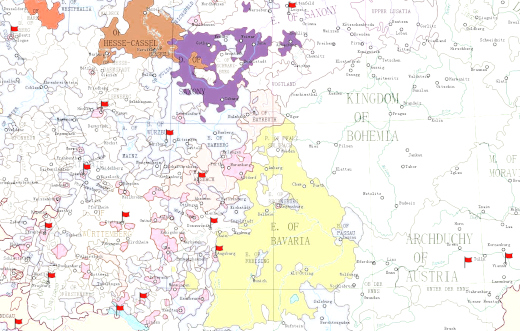

Cela permet d'ajouter des villes "partenaires" de l'Alsace : Constance, Bâle, Stuttgart, Spire, Augsbourg, Donauworth. On peut situer ces villes sur une carte pour avoir une idée de cette "zone d'influence" :

Provenance des intervenants en Alsace jusqu'en 1609,

Provenance des intervenants en Alsace jusqu'en 1609,sur un fond de carte représentant la situation mi-17ème.

Le tout s'inscrit dans un trapèze joignant Bâle, Cologne, Leipzig et Vienne. Voici donc, factuellement, les "racines" de l'orgue alsacien jusqu'au 17ème. Et, à nouveau, on ne constate aucune rupture entre un "moyen"-âge et une "re"-naissance, mais au contraire des évolutions constantes.

La Cathédrale : modèle ou reflet du Diocèse ?

On peut se demander quel rôle jouait la Cathédrale : elle était-elle plutôt instigatrice ou "suiveuse" de ses paroisses ? Clairement, jusqu'ici, sa façon de procéder (chercher un facteur en vue dans le bassin rhénan) a été reprise par les paroisses et les institutions religieuses. Elle était "en avance" et servait de modèle.

Caractéristiques instrumentales

Le manuscrit de 1736 du médecin Johann Georg Heckler (Heckheler), perdu dans l'incendie de la bibliothèque de Strasbourg en 1870, a été pour grande partie recopié par l'archiviste Louis Schneegans. Hecker donnait pas mal de détails sur l'orgue, en pensant qu'il s'agissait de celui de 1489, car il n'avait pas connaissance des importantes modifications effectuées, en particulier celles de Süss et de Neuknecht. En fait, il décrit l'orgue de 1609. [BCS1980]

Il y avait 21 jeux sur trois claviers (dans l'ordre : Rückpositiv, Oberwerk, Brustpositiv) de 42 notes (E-a'') et une pédale de 21 notes (E-a'') : [BCS1980]

Avant 1608, il y avait 21 soufflets de forge ; ils ont été remplacés par 12 cunéiformes (à plis). Le diapason était très élevé : un ton au-dessus du ton de cornet. [BCS1980]

La = 471Hz + 1 ton = 574x2^(1/6) = 529Hz, soit Fa#=445 Hz, ou encore une tierce mineure plus haut que le diapason moderne.

Pour le reste, rien ne dit que l'essentiel de cette composition ne remonta pas à l'orgue Süss de 1511, dont on ne sait finalement pas grand chose. En fait, la liste des travaux demandés par Bernard Schmid est longue, mais elle laisse à penser que l'orgue de Süss n'était pas si différent de la version de 1609. C'était plutôt un relevage à fond, et des ajustements de composition.

Le clavier de grand-orgue était encore un Blockwerk, dépourvu de registres : le Principal 16' et son Octave jouaient ensemble, et la Fourniture ne fonctionnait probablement que sur une seule note.

Commencement d'un motet de Gregor Aichinger, 1622

Commencement d'un motet de Gregor Aichinger, 1622Ce fut une époque musicalement très féconde, l'orgue devenait le "roi des instruments".

Puis arriva la Guerre de Trente ans, avec son cortège d'horreurs et de destructions.

Là, pour le coup, ce fut une rupture. Strasbourg fut relativement épargnée, mais dans les zones rurales, ce fut effroyable : la population a été divisée par deux (selon les estimation les moins fortes). Du patrimoine organistique, pour faire simple, il ne resta quasiment rien. Mais le patrimoine "intangible" a survécu. Au-delà des techniques, il s'agissait d'une méthode : repérer des artisans compétents et de bonne renommée, les attirer dans la Cité, et leur faire réaliser des Merveilles à destination des fidèles et des visiteurs.

1660

Historique

Après la Guerre de Trente ans, on confia à Matthias Tretzscher (Tretscher, Tretzscher), de Culmbach, la tâche de remettre l'orgue en état, ce qu'il fit de 1658 à 1660 avec son collaborateur Tobias Dressel (1635-1717). Tretzscher fit aussi des adjonctions, puisqu'il passa l'orgue à 29 jeux. [Vogeleis] [BCS1980]

Notons que la cathédrale ne fut pas la première à s'engager dans l'effort de résilience. Il y eut un orgue construit à Wangen dès 1642. Au moins 8 localités firent refaire leur orgue avant la Cathédrale. A St-Guillaume, Hans Jacob Baldner construisit un orgue quasi neuf en 1643. Pourquoi ce facteur strasbourgeois - qui assurait l'entretien de l'orgue de la Cathédrale - ne fut pas choisi en 1660 reste un total mystère.

Certaines sources parlent d'un premier travail de Tretzscher à la Cathédrale en 1624, mais il s'agit manifestement d'une erreur, puisqu'il est né le 23/03/1626 à Lichtenstadt (aujourd'hui Hroznětín, en République Tchèque). Matthias Tretzscher est décédé en 1686 à Kulmbach. [Vogeleis] [BCS1980]

L'orgue rénové joua pour la première fois à Pâques 1660. [IHOA]

L'orgue du jubé

Tretzscher posa aussi, en 1660, un second orgue, sur le jubé. Suite au retour du culte catholique à la Cathédrale (1661) l'orgue du jubé fut transféré en 1681 au Temple Neuf. Il disparut, repris par Claude Legros, lors de la construction de son orgue qui allait servir de base à l'instrument de Ribeauvillé.

L'entretien fut à nouveau confié à Hans Jacob Baldner : il avait entretenu de l'orgue de la Cathédrale depuis 1650, mais avait "cédé la place" à Tretzscher quand celui-ci était actif à Strasbourg. Il n'était vraiment pas rancunier... Il effectua une réparation en 1670. [BCS1980]

Facteur d'orgues et horloger ?

Il y a un fait intéressant : en 1671, Baldner fit une autre réparation à la Cathédrale. Pas seulement à l'orgue, mais aussi au coq de l'Horloge astronomique. "Item Hannss Jacob Baldner dem Orgelmacher von dem Blassbalg und Windtlad, wie auch einer newen Pfeiffen zu dem Hahnen im Münster ahne dem Uhrwerckh zu machen vermog Zedels bezahlt". Alors bien sûr, cela concernait la voix du coq (réalisée avec des tuyaux d'orgue), donc un élément "musical" de l'horloge. N'empêche que les compétences de facteur d'orgues et d'horloger, au moins du point de vue de la mécanique, étaient voisines, et que Baldner était habilité à toucher l'horloge. Nous verrons (bien) plus tard un autre exemple illustre d'horloger / facteur d'orgues. [BCS1980]

Retour au culte catholique

En 1681, Louis XIV rendit la cathédrale au culte catholique. Lors de l'office solennel, les deux orgues jouaient. Un témoin d'Obernai affirme même qu'en plus des deux orgues, il y avait des trompettes, des tambours, des violons, et... des instruments de musique. [Cathedrale1935]

Le grand orgue fut alors tenu par Jean Walter (qui fut organiste à la Cathédrale de 1681 à sa mort, en 1689). Son successeur n'est autre que le fameux Johann Georg Rauch, de Soultz. Il tint les orgues de la Cathédrale de 1689 à sa mort, en 1710, et fonda une véritable "dynastie" d'organistes, qui se succédèrent à la tribune pendant un siècle. [Vogeleis]

Caractéristiques instrumentales

Il a fallu construire des sommiers à registres pour le grand-orgue (en supprimant le Blockwerk), augmenter l'étendue des claviers (dans le grave jusqu'au Do), et baisser le diapason, qui avait probablement été haussé par Süss. En effet, pour descendre au Do, Tretzscher ajouta quatre tuyaux. Comme il n'y avait pas de Do# grave, il avait besoin de : Do, Ré, Ré#, Mi. Car le Fa était donné par les tuyaux donnant jusque là le Mi. [PMSSHAH1983]

Toujours avec son 24 pieds en Montre, c'était plutôt un grand instrument. Pour descendre du Fa au Do grave de 32', Tretzscher a probablement ajouté des tuyaux bouchés. Le buffet et la façade ont été conservés. [Vogeleis]

Il n'y avait pas les Do# graves. Les manuels faisaient 4 octaves et la pédale 2. C'est une composition finalement très classique germanique (la Posaune est le seul jeu d'anche), qui prouve que la facture d'orgue était bien vivante et "à jour", en Alsace avant la venue d'André Silbermann.

Du point de vue du nombre des tuyaux, le chiffre de 1090 circule parfois. Mais on sait que ces comptes d'apothicaire ne donnent pratiquement jamais un résultat cohérent lorsqu'on les confronte aux détails d'une composition. Le chiffre de 1090 ne correspond pas à la composition de 1660, qui nécessite au minium 1800 tuyaux, sûrement plus (cela dépend du nombre de rang des Mixtures, et où ils commencent dans le cas des progressives). André Silbermann, en notant la composition ci-dessus, déclare avoir retrouvé 1992 tuyaux, ce qui est cohérent.

Il est probable, comme Robert Pfrimmer en fait l'hypothèse, que Tretzscher et Dressel ont en fait AJOUTÉ 1090 tuyaux. Avec les 2136 qu'était censé contenir l'orgue précédent, et environ 1200 perdus ou irrécupérables (probablement attaqués par le nitrate de potassium), cela donne aussi un résultat cohérent : 2136 - ~1200 + 1090 = ~2026

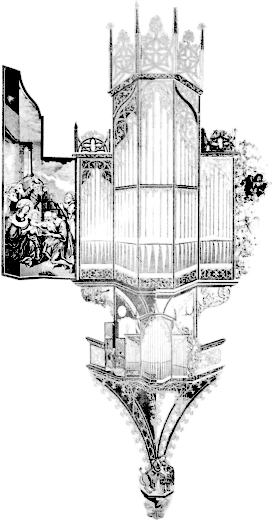

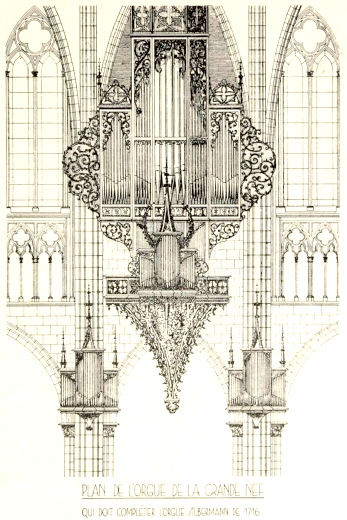

Historique

En 1716, André Silbermann construisit un orgue neuf dans les buffets existants. [Grandidier] [BCS1974]

Cette gravure de J.Gretsch (1851) est un fac-simile

Cette gravure de J.Gretsch (1851) est un fac-similed'un dessin du projet pour l'orgue de 1716.

Le dessin original (en couleurs) est souvent attribué à André Silbermann.

La moitié de gauche montre le buffet "avant", donc avec ses volets peints,

et la partie droite "après" avec les jouées et les ornements rocaille.

Il était prévu de supprimer Samson et le lion.

Image originale de la BNU, référence NIM24587, 85,7 x 71,8 cm.

Notons que la ligne des bouches est toujours horizontale.

En voici la composition :

Un petit grand orgue de cathédrale

C'est tout ? Même pas 40 jeux ? Eh oui. C'est vrai que pour un orgue de cathédrale, il n'était pas très ambitieux. On peut se dire qu'avec un buffet d'1,35 à 2,36m de profondeur, on n'allait pas y mettre 60 jeux. Mais d'un autre côté, le choix de conserver le buffet n'avait rien d'anodin : il impliquait aussi celui d'avoir un petit grand orgue de cathédrale. [BCS1974]

André Silbermann, d'ailleurs, voulait remplacer le buffet. (Ce qui n'est pas étonnant, car il ne gardait généralement absolument rien des orgues où il travaillait.) Pour justifier sa conservation, on évoqua des dépenses imprévues à la toiture. Bien joué.

Les volets des buffets (peut-être peints par Hans Baldung-Grien au début du 16ème siècle) furent supprimés, et remplacés par des jouées, exécutées par Andreas Bender. [BCS1974]

Mais ça aurait pu être pire : un autre dessin, de 1712, conservé au musée des arts décoratifs, montre le malheureux buffet complètement "baroquisé" et affublé de rocailles de tête en cap, avec vase sur le positif, lys, les armes du cardinal de Rohan... et sans les automates ! [Cathedrale1935] [BCS1974]

Ce qui saute aux yeux

Ce qui saute aux yeux, c'est qu'il s'agit d'un orgue classique parisien. Il est certes muni d'une pédale plutôt conséquente, mais les trois manuels sont typiques, sans surprise. Il s'agit de "monter des Cornets" sur des basses pas forcément très affermies, et de les couronner par des Mixtures et des anches françaises. D'ailleurs, Louis Marchand est venu jouer l'orgue en 1717, lors de son fameux voyage à Dresde, lors duquel on raconte qu'il a fui une joute musicale avec J.S. Bach. On raconte tant de choses...

Le clavier d'écho ("Brustpositiv") était même dépourvu d'octave grave ! Ce qui qui deviendra un grave défaut dans une région où, par amour de la musique contrapuntique, on voulait pouvoir jouer sur tous les claviers avec les deux mains.

Voilà donc l' "Orgue Silbermann" que les commentateurs auraient voulu voir garder jusqu'à nos jours, à travers des dizaines pages tachées de larmes. En passant sous silence deux faits tout aussi fondamentaux qu'inavouables : 1) Ce n'était pas vraiment un orgue de cathédrale 2) Ce n'était pas vraiment un orgue alsacien.

Le 27/07/1759, l'instrument faillit disparaître dans l'incendie de la toiture de la Cathédrale, allumé par la foudre. Le résultat fut comparable au sinistre de la cathédrale de Paris en 2019, sauf que les voûtes n'ont pas été percées. L'orgue était à la fois accroché au mur mais aussi suspendu à la voûte, au-dessus. Les ferrures supérieures étant rompues ou fragilisées, et il est probable que l'instrument ne tenait plus que par ses attaches horizontales. Il faillit donc s'écraser dans la nef ! Jean-André Silbermann prétend s'être rendu à la Cathédrale le dimanche 29 (deux jours après le sinistre) pour évaluer la situation et faire des recommandations qui ont permis de sauver l'orgue. Mais quand on a vu les conséquences de l'incendie de toiture à Paris en 2019, et le volume de braises gisant sur les voûtes après un arrosage moderne, on ne peut que fortement douter que quiconque ait pu s'approcher du haut des voûtes le 29/07/1759, et encore moins faire des recommandations ou des réparations d'urgence... Une légende de la Cathédrale en plus, sûrement. [ArchSilb]

Ce n'était sûrement pas le meilleur orgue d'André Silbermann. (Lui-même considérait, dit-on, que son préféré était celui des Dominicains de Colmar - actuellement à Niedermorschwihr.) Et sûrement pas un des préférés de son fils Jean-André : lorsque W.A. Mozart vint à Strasbourg, en octobre 1778, il lui proposa de jouer en public à deux endroits : à St-Thomas et au Temple Neuf. Il n'y eut pas de poème pour faire son éloge. Et, en mettant de côté toute langue de bois, il faut bien avouer que ce projet faisait un peu "service minimum". En tous cas, il manquait complètement d'envergure.

Franz Xaver Richter fut maître de chapelle de la Cathédrale de 1769 à 1789. Lui, pour sûr, avait de l'envergure... En 1778, Mozart rencontra Richter et assista à une messe à la Cathédrale.

Horloger et facteur d'orgues

La troisième Horloge Astronomique de la cathédrale (l'actuelle) a été construite par Schwilgué en 1842. Entre autres indications astronomiques et calendaires, la chose calcule quand même chaque année (de façon analogique) la date du jour de Pâques ! Un chef d'œuvre jamais égalé, dit-on communément. Un fait remarquable rapproche encore un peu l'horloge et l'orgue : Aloïse Lorentz, horloger et facteur d'orgues à Souffelweyersheim a réalisé une réplique de l'horloge de Schwilgué. Cela lui prit 3 ans. (Tous les calculs astronomiques ne sont pas reproduits.) L'évêque, Mgr Stumpf s'en porta acquéreur et l'offrit au pape Léon XIII pour son jubilé. Elle figure au catalogue de l'exposition de 1888 au Vatican. Elle est conservée au Musée du Vatican.

Si l'horloge garda pour toujours son statut de Merveille, ce ne fut pas du tout le cas pour l'orgue de 1716. (Sauf peut-être pour le Fan-club Silbermann. Mais bon, c'est le Fan-club Silbermann...)

L'orgue Silbermann fit à peu près l'affaire pendant presque tout le 19ème siècle. Mais il devenait de plus en plus inadapté.

Après la Révolution, l'entretien de l'orgue fut confié à Conrad Sauer. Il répara l'orgue en 1811 et 1818. Mais dès 1829, un entretien simple n'était plus envisageable : il fallait effectuer un relevage d'envergure. Théodore Sauer fit une proposition, mais Martin Wetzel, son concurrent et meilleur ennemi, se mit en lisse. [PMSWEG]

Les transformations de Wegmann

S'il était évident qu'il fallait faire quelque chose, le choix du facteur retenu pour effectuer les transformations peut paraître surprenant : George Wegmann. Il intervint une première fois en 1833. [IHOA] [PMSWEG]

Il s'agissait, pour commencer, de corriger le défaut le plus évident : l'écho sans octave grave. Cela impliquait probablement de déplacer les sommiers. On souhaita aussi ajouter une Flûte 4' et un Basson de 24 tuyaux pour servir de basse à la Trompette. [PMSWEG]

Malgré cela, 5 ans plus tard, soit dès 1838, Joseph Wackenthaler, l'organiste de la Cathédrale, n'en pouvait plus. (Et on le comprend : une cathédrale n'est pas un musée...) Il rédigea une demande le 01/08/1838 : il souhaitait renforcer les fondamentales : un 16', quatre 8' et un 4'. Mais le buffet était vraiment exigu... [PMSWEG] [BCS1976]

La deuxième transformation par George Wegmann a été effectuée en 1842. [IHOA] [PMSWEG]

A la suite de la demande de Wackenthaler, Joseph Régnier (avocat, magistrat et expert en orgues) rédigea un rapport. Il s'agissait de pouvoir jouer le répertoire en usage, et pour cela d'ajouter 6 jeux : au grand-orgue une Bombarde 16', et à l'écho (qui devenait doucement un récit), un Principal, un Salicional, une Gambe, un Hautbois et... une "Flûte magique" en érable. [PMSWEG] [BCS1976]

Mais - on s'en doutait - Wegmann n'avait pas l'envergure pour un pareil chantier. Et rapidement, les critiques se mirent à fuser. Le projet de Régnier ne fut pas réalisé. Le "Contexte Cathédral" est impitoyable, et les défauts de l'orgue étaient objectifs : soufflures, notes muettes, gros problèmes d'harmonisation. Bref, c'était raté, et Wegmann n'avait pas arrangé les choses. [PMSWEG]

Les travaux de Wetzel

Fin 1857, l'entretien passa à Martin Wetzel. Il travailla 7 semaines à l'orgue durant l'automne 1857. [BCS1976]

L'orgue a été fortement endommagé, par faits de guerre, en 1870. [EAR1936]

Un premier devis a été rédigé par les frères Wetzel pour la réparation des "dégradations causées par le bombardement". Il est daté du 08/10/1870, et des travaux ont été menés en 1871. Ce devis fut suivi d'un autre (12/03/1871), concernant un relevage plus poussé, et le remplacement de l'ancienne soufflerie (cunéiformes) par un réservoir et deux pompes. Puis d'un troisième (15/04/1871) et d'un quatrième devis (18/12/1871), ce dernier incluant des changements de jeux. [BCS1978]

Clairement, on ne savait pas ce qu'on voulait, ce qui n'est pas surprenant dans le contexte de la création du Reichland...

Les frères Wetzel, pas à cours de papier, rédigèrent un cinquième devis, daté du 31/07/1872. C'est le seul à avoir été exécuté, et le seul dont on ignore les détails... Mais a priori, il devait être très voisin du deuxième devis. [BCS1978]

C'est donc un relevage poussé qui a été mené par les frères Wetzel en 1873. [BCS1978]

Les problèmes de fond n'avaient pas été résolus : l'orgue était de plus en plus inadapté. Il y eut plusieurs projets de Charles Wetzel (03/04/1876, 28/08/1876, 05/03/1879). Et en 1878, Joseph Merklin livra son orgue de choeur.

Là, évidemment, la comparaison devenait flagrante. D'ailleurs, il est probable que le projet de Klotz était de remplacer le grand orgue par un orgue de chœur suffisant, pas de garder deux orgues. Et le diapason de l'orgue Merklin avait été fixé à 435 Hz, en accord de la recommandation de la commission Lissajous-Halévy en 1859. Les deux orgues n'allaient pas du tout ensemble... De devis en devis, on arriva à 1888, et deux choses étaient patentes : Wetzel n'avait pas les soutiens nécessaires pour mener un projet conséquent, et il fallait vraiment quelque chose de plus ambitieux pour arrêter ces bricolages.

Albert Schwey

Il faut ici parler d'un personnage très attachant qui fut organiste à la Cathédrale de 1883 à 1896 : c'est Albert Schwey (1856-1898). Son père, boulanger, avait passé 10 ans au Mexique avant de retourner s'installer à Scherwiller en 1855. Albert fut choisi pour devenir organiste de la cathédrale de Strasbourg en 1883, face à 10 concurrents, dont des "pointures" comme Théodore Thurner... et sans avoir officiellement porté sa candidature ! Une fois nommé, ses activités, outre l'accompagnement des offices, étaient centrées sur l'enseignement (chant, avec la Maîtrise), la direction de chœurs (deux chœurs d'hommes et un d'enfants) et la recherche (réforme du chant grégorien).

Albert Schwey (1856-1898)

Albert Schwey (1856-1898)Schwey était aussi mandaté pour expertiser et recevoir des orgues : il officia comme expert auprès du tribunal de Neunkirchen (Sarre, D), pour un procès opposant le facteur d'orgues Sonreck et ses commanditaires. Schwey participa à la réception d'orgues, comme à Altkirch en 1884, ou celui de Hundsbach, que Friedrich Goll a posé en 1891. Ce fut une telle réussite que Goll se lança dans la course pour la reconstruction de l'orgue de la cathédrale de Strasbourg, sachant qu'il pouvait compter sur le soutien de Schwey. Mais ce dernier, atteint de tuberculose, se retira en 1896, et mourut à 41 ans.

Voilà pourquoi Théodore Thurner n'a jamais été organiste à la Cathédrale, et pourquoi il n'y a pas eu d'orgue Goll...

Historique

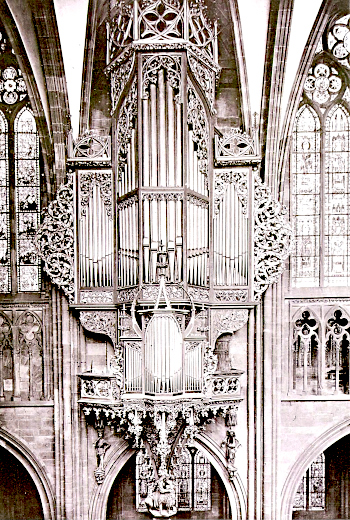

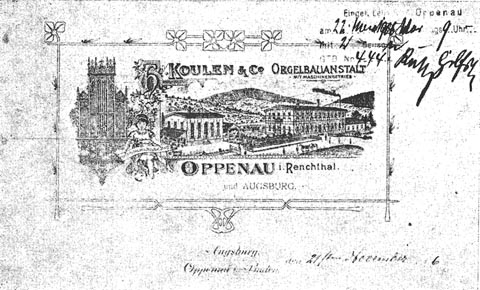

En 1897, c'est à Heinrich Koulen qu'on demanda de construire un orgue neuf. [IHOA]

L'orgue Koulen, dans toute sa splendeur, en 1900.

L'orgue Koulen, dans toute sa splendeur, en 1900.C'est la planche 26 de l'ouvrage de Léon Dacheux sur la cathédrale de Strasbourg.

Elle se trouve aussi, coupée un peu plus large, entre les pages 40 et 41

de l'ouvrage de Rupp "Die Entwicklungsgeschichte der Orgelbaukunst".

Il faut souligner que Koulen, établi à Strasbourg entre 1873 et 1895, avait déjà quitté la ville pour Oppenau (1895). N'étant plus Strasbourgeois, son projet fut rapidement fort contesté. Avec ses 42 jeux, le grand orgue de Koulen était critiqué avant même l'achèvement des travaux (mai 1897). On avait déjà décidé que le résultat sera qualifié de "massacre". Terme recopié sans vérification par de nombreux auteurs du 20ème siècle. De fait (et c'était l'objectif), Koulen y perdit sa réputation en Alsace. Cela dura au moins 100 ans, par absence d'esprit critique des historiens de l'orgue alsacien, volontiers germanophobes. Il fut impossible de corriger les quelques défauts - patents - de transmission, et donc de réhabiliter Koulen : son orgue a été démonté au cours des travaux au pilier, de 1908 à 1911... au plus mauvais moment ! Après 1918, il n'en restait plus grand chose.

Mais cet instrument eut un impact considérable sur le devenir de l'orgue alsacien : c'est en raison de ce contrat que Koulen avait demandé (dès 1891) à l'un de ses plus talentueux élèves de revenir en Alsace : le jeune Edmond-Alexandre Roethinger (qui était alors à Munich et avait construit 19 orgues pour le compte de Märtz). Or l'essentiel des facteurs alsaciens du 20ème siècle ont été formés, au moins en partie, dans ses ateliers.

Koulen était un TRÈS grand facteur d'orgues. Il quitta Oppenau pour Augsbourg en 1903, où il fit une brillante seconde carrière, et transmit son entreprise à son fils Max en 1910. (Max est né en 1876 à Strasbourg.) C'est donc en Allemagne que Koulen plaça la majorité de ses 200 orgues, dont Augsbourg, Sts-Ulrich-et-Afre (V/73) en 1903, Landshut, St-Martin (III/70) en 1914, basilique d'Altötting (III/61) en 1915.

Le papier à entête de Koulen installé à Oppenau.

Le papier à entête de Koulen installé à Oppenau.Il montre l'orgue de la cathédrale de Strasbourg.

L'entreprise continua jusqu'en 1922, lorsque Max la fusionna avec Welte-Mignon, de Freiburg. (Et là l'histoire de cette société rejoint la légende des orgues de transatlantiques !) Si les orgues Koulen entre 1885 et 1897 souffraient probablement d'une maintenance difficile de leur transmission, ils furent par la suite surtout un symbole culturel honni de l'Alsace de la période allemande : cela se racontait (et s'admettait) tellement bien dans les années 1960-1970.

Or, quiconque a eu la joie de jouer un grand instrument de Koulen (comme ceux de Neuwiller-lès-Saverne ou même celui d'Andlau, avant qu'ils n'aient été réduits au silence par manque d'entretien) a du mal à écouter des détracteurs qui condamnent un orgue avant même qu'il ne soit fini... Ou sans l'avoir entendu. En fait, bien que sa traction électrique (Schmoele-Molls) ait été une fort mauvaise idée (car il n'y avait personne, en Alsace, pour l'entretenir), cela devait être un orgue extraordinaire :

Un commentaire s'impose : enfin un orgue de cathédrale !

L'instrument fut reçu par Friedrich Wilhelm Sering, Ernest Münch, Franz Stockhausen, (Louis?) Huber et (Joseph?) Gutschenritter. [BCS1978]

Le grand-orgue et le récit étaient sous 150mm de colonne d'eau, le positif 135mm et la pédale 160mm. [BCS1978]

Travaux au pilier

L'orgue Koulen fut rendu injouable et démonté en 1911 pour permette les travaux menés par Johann Knauth. Il resta entreposé jusqu'en 1935, et fut allègrement pillé durant le conflit mondial. Des tuyaux "Silbermann" (i.e. dont le métal avait servi à André Silbermann pour faire des tuyaux) n'entrant pas dans un instrument fonctionnel, ils ont été fondus. Le grand buffet médiéval resta muet jusqu'en 1935. [BCS1978]

Mais il reste un peu de Koulen dans l'orgue actuel ! Pas de Heinrich, mais de son fils Max : au revers d'un tuyau de façade, figure le dessin d'un cœur percé d'une flèche, avec l'inscription : "Max Koulen / Maria Stoeffel". Le nom de Maria Stoefel est suivi d'un petit cœur.

Là, d'accord, cette Montre de 1489 a vraiment une valeur inestimable...

Les projets de 1924-1926

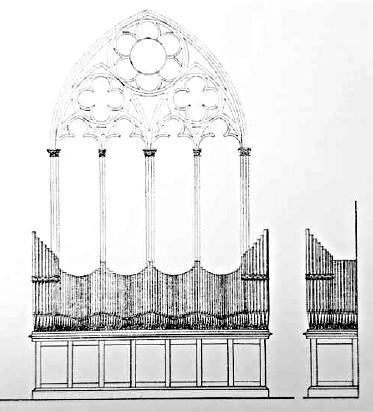

Après guerre vinrent les Années Folles. Comme il n'y avait plus de grand orgue à la Cathédrale, on imagina vers 1920 un projet pharaonique. Un premier en quatre buffets : une partie au-dessus de l'entrée de la chapelle St-Jean (pour 89 d'entre eux), curieusement appelée "orgue de chœur", mais aussi le buffet médiéval complété de deux positifs (pour 44 autres jeux). L'ensemble devait être commandé à partir d'une console de navire amiral placée dans le chœur. "Pharaonique" selon les standards alsaciens, mais en de nombreux endroits, outre-Rhin ou outre-Lucelle, on aurait appelé ça un orgue de de cathédrale normal. [Mathias]

Le buffet médiéval, complété de deux positifs en contrebas,

Le buffet médiéval, complété de deux positifs en contrebas,devant accueillir 44 jeux.

Le buffet devant l'entrée de la chapelle St-Jean-Baptiste,

Le buffet devant l'entrée de la chapelle St-Jean-Baptiste,(au fond du bas-côté nord, à l'angle du chevet et du transept nord, à gauche du chœur)

un "orgue de chœur" sur 3 étages, avec Montre 32'.

On a l'impression que la partie inférieure comporte des chamades...

Il est clair qu'il n'y aurait plus eu besoin de passer le balai dans tout le bas-côté nord

après les Amens sur les Grand Jeux du Livre d'Orgue d'André Raison.

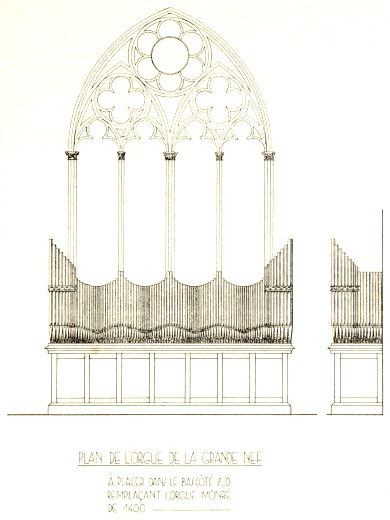

Une seconde version (1924) envisagea de placer dans le bas-côté sud, devant la chapelle Ste-Catherine (puisque "remplaçant l'orgue Mürné de 1400"), les jeux Merklin de l'orgue de chœur. [Mathias]

La partie devant la chapelle Ste-Catherine,

La partie devant la chapelle Ste-Catherine,devant contenir les jeux de l'orgue de chœur.

Il ne semble pas, toutefois, que les trois ensembles étaient prévus pour co-exister,

le troisième étant plutôt une alternative aux deux autres, qui, eux,

devaient fonctionner ensemble.

En fait, on fit encore plus raisonnable.

Historique

En 1935, Edmond-Alexandre Roethinger construisit un orgue neuf dans les buffets de 1489. [IHOA]

Edmond-Alexandre Roethinger (1866-1953).

Edmond-Alexandre Roethinger (1866-1953).Les maisons en lisse pour se faire attribuer la construction du nouvel instrument étaient Cavaillé-Coll, Gonzalès, Jaquot (Rambervilliers), Lapresté (Ammerschwihr), Rochesson (Pontoise) et Roethinger. La "short list" était limitée à Cavaillé-Coll et Roethinger. [Cathedrale1935]

Bien sûr, Roethinger mit à profit ce projet "de prestige" pour assurer la promotion de son entreprise. La meilleure preuve est l'édition, en 1935, de sa grande et belle plaquette contenant une cinquantaine de photos de ses orgues et de ses ateliers. Il y fait figurer ses orgues préférés. Et la Cathédrale... n'y est pas. On peut bien sûr dire que c'est parce que l'orgue n'était pas achevé. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas avoir inclus quelques photos de sa construction ?

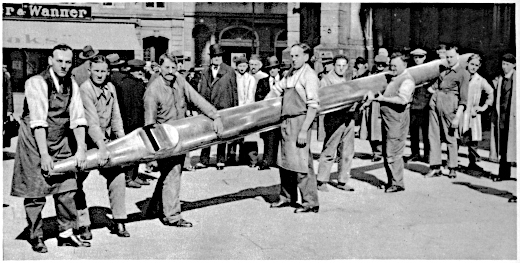

Le "plan de com" incluait un article dans "La vie en Alsace". On y parle de la maison Roethinger, et des orgues de la Cathédrale. L'article commence par la photo "insolite" suivante : [EAR1936]

Photo introduisant l'article "E.-A. Roethinger facteur d'orgues alsacien"

Photo introduisant l'article "E.-A. Roethinger facteur d'orgues alsacien"dans "La vie en Alsace" (1936).

Cette photo montrant un (grand) tuyau de Montre en goguette est titrée ainsi : "A la Cathédrale de Strasbourg, au moment de la reconstruction des grandes orgues. Les ouvriers de la maison Roethinger transportent la bombarde de 28 pieds". On peut dire que ça commence mal, vu qu'il ne s'agit pas d'une Bombarde mais d'un tuyau de Montre, et qu'il ne fait pas 28 pieds mais 24. (Mais on a peut-être ajouté les pieds du pied, et considéré que "Bombarde" édifiait plus le candide que "Principal". Et que "Montre" faisait trop horlogerie ?)

Juste derrière le tuyau, on voit la devanture de magasin de photos "Mayer et Wanner", qui était à l'époque situé là, juste à côté de la maison Maison Kammerzell. C'est l'immeuble (d'Emile Salomon) qui abrite aujourd'hui l'Office du tourisme.

L'article commence par un extrait des Chants du Crépuscule de Victor Hugo ("L'orgue majestueux...") ("Dans l'église de...", I, strophe 7-8). Le ton est donné : on va faire dans le lyrique. Mais l'article devient vite plutôt intéressant, car il rappelle que [en 1891] "L'Œuvre Notre-Dame ayant confié à la maison Koulen la réfection des grandes orgues de la Cathédrale de Strasbourg qui avaient été fort endommagées par les obus du bombardement de la Ville en 1870, la maison fit appel aux capacités de son ancien apprenti pour en relever les plans. M. Roethinger revint donc dans sa ville natale en 1891 pour s'y fixer à jamais. Il se sentait de taille à construire lui-même et quitta la Firme Koulen en 1893 pour s'établir à son compte à Schiltigheim au mois d'août de la même année." [EAR1936]

Après un rappel du parcours de Roethinger et un historique de son entreprise, l'article s'aventure dans le domaine technique, et s'y empêtre joyeusement : "Le facteur doit résoudre cette équation : construire un orgue dont la résonance donne satisfaction et dont le volume ne soit pas encombrant. La difficulté majeure est de calculer le rendement sonore en le basant sur la dimension et les jeux des tuyaux." [EAR1936]

Comme personne n'a jamais vu en vrai un facteur faire des "calculs sur le rendement sonore" (ce qui devrait donc être leur activité principale), on peut en déduire qu'ils se cachent pour faire ça.

On a ensuite droit à un historique des orgues de la Cathédrale, destiné à édifier le lecteur bien préparé par les vers de Hugo. Sauf que, avec les données de l'époque, cet historique commence... en 825. Après l'évocation des incendies et un long passage sur les Roraffes, on passe de 1681 à : "Plusieurs travaux eurent encore lieu au XVIIIe et au XIXe siècles. Les derniers datent de 1872. Les obus allemands firent de graves dégâts à la Cathédrale, crevèrent les soufflets, les tuyaux et endommagèrent le buffet des grandes orgues." Une note indique que : "L'orgue de Koulen fut démonté en 1911. Le grand pilier qui le soutient en partie s'étant affaissé." [EAR1936]

Notons au passage que l'orgue Silbermann a été totalement oublié. Eh oui. Il apparaît plus tard, dans un paragraphe technique, où on apprend que les tuyaux de Montre (de 1489) "proviennent presque tous de l'ancien orgue Silbermann ; le plus grand a 8 m. de haut, 33 cm. de diamètre et un poids de 167 kg.", et que "L'ensemble de ces fûts à reflets d'argent ressort admirablement du buffet gothique du XVe siècle".

Puis on apprend que Charles Marie Widor (qui a assuré la réception) a beaucoup apprécié l'orgue Roethinger. Parce que "ce qui rend cet orgue remarquable, c'est qu'il reprend la tradition de la facture classique en employant le principe du "Positif" (Rückwerk), petit orgue minuscule formé d'un certain nombre de jeux d'accompagnement et de mutation qui permettent des effets sonores ravissants, dialoguant de la façon la plus heureuse avec les jeux graves du Grand orgue et les jeux brillants du Récit." Puis l'article change de sujet et parle de l'orgue de la cathédrale d'Amiens et d'autres orgues Roethinger : il était temps... [EAR1936]

"Minuscule", mais avec le D de 8' en façade, quand même... Par ailleurs, dans les documents relatifs à la genèse de l'instrument, on comprend que le "petit orgue minuscule" a donné pas mal de fil à retordre à Roethinger. Certainement parce qu'il n'avait aucune idée de la façon d'actionner en mécanique un sommier disposé dans le dos de l'organiste... Certains ont même avancé que la traction du positif de dos était pneumatique. Une légende de la Cathédrale de plus ? Non :

La transmission était mécanique avec machine Barker, et pneumatique (tubulaire) pour le positif et la pédale. [Cathedrale1935] [SouscriptionCathed] [BCS1982]

Ne nous voilons pas la face : pour Roethinger aussi, son orgue de la Cathédrale n'était à l'évidence pas son préféré. C'était compliqué, risqué, un peu ingrat, et il y avait plus à perdre qu'à gagner. Il n'avait pas envie de le faire, mais ne pouvait pas laisser ça à un concurrent. Du point de vue le la notoriété, la cathédrale d'Amiens a sûrement apporté beaucoup plus à Roethinger que celle de Strasbourg. Et, dans l'esprit du père de l'orgue alsacien du 20ème siècle, les merveilles de Bischheim et Dornach comptaient infiniment plus que celui-ci.

L'orgue a été inauguré le 07/07/1935. Widor présenta l'instrument, puis plusieurs organistes se relayèrent aux claviers : Martin Mathias (cathédrale), L. Thomas (St-Pierre-le-Jeune), F. Rich (St-Pierre-le-Vieux). La chorale de la Cathédrale, dirigée par l'abbé Hoch, interpréta plusieurs pièces. Il y eut aussi une audition, alternant des pièces interprétées par Marcel Dupré (J.S. Bach, C. Franck, Widor, Dupré) et des œuvres vocales. [BCS1937]

C'est pourquoi on peut dire que c'est Marcel Dupré, et pas Widor, qui a inauguré l'orgue Roethinger.

Charles-Marie Widor à la console de la Cathédrale, le 08/07/1935.

Charles-Marie Widor à la console de la Cathédrale, le 08/07/1935.De source bien renseignée, il aurait grommelé :

"Pfff... 150 marches et ils m'ont même pas laissé toucher aux leviers des Roraffes...

Tant pis, j'vais leur jouer du Dupré. Bien fait."

Mais les réjouissances furent de courte durée, vu qu'on n'était qu'4 ans du conflit mondial. Evacuation, occupation, puis les raids aériens. Le bombardement du 14/08/1944 détruisit la toiture de la tour de croisée et ouvrit trois brèches dans la Cathédrale. Dont une dans le bas-côté nord : pour l'orgue, il s'en est donc failli de peu ! Une photo montre le cratère ouvert dans le sol du bas-côté nord. Au milieu des gravats est planté un obus... intact. Il est donc fort probable que l'image ait été a minima un peu mise en scène, sûrement par un acte de propagande destiné à "théâtraliser" le bombardement allié.

En 1959, l'orgue a été "un peu" transformé par Max Roethinger. [ITOA]

Cette fois-ci, pour le coup, on pouvait parler de massacre : le récit a été totalement mutilé : Sesquialtera, Doublette, Principaux de 8' et 4', suppression des Flûtes harmoniques 8' et 4' ! Mutilation du Basson/Hautbois pour faire un Hautbois en 4'. Et bien sûr "remaniement" des pleins-jeux "à la Dom Bedos". (C'est à l'époque le Graal de l'organologie.)

1981 (instrument actuel)

Historique

En 1981, Alfred Kern construisit un orgue neuf pour la Cathédrale. [IHOA]

L'orgue Kern, dans les buffets médiévaux.

L'orgue Kern, dans les buffets médiévaux.Gravure de 2025.

Ce fut un projet d'une extrême complexité. Déjà du point de vue technique : exiguïté du buffet, contraintes d'accès. Et puis, il y a le "contexte cathédral" : le simple fait de soulever un tournevis va mobiliser une vingtaine de détracteurs hurlant qu'il ne fallait pas faire comme ça.

Les motivations pour cette reconstruction sont détallées par Robert Pfrimmer dans un article de 1982. Les premières réflexions datent d'avril 1969. Ce buffet de profondeur très réduite était en effet le pire endroit pour loger (et entretenir) une machine Barker : c'est bien trop encombrant. D'ailleurs Koulen ne s'y était pas trompé, et c'est bien pour ça qu'il a tenté une transmission électrique. Dans les années 1980, évidemment, c'était hors de question, et la motivation principale a été le passage à une transmission mécanique. [BSC1982]

Et il faut dire que la calamiteuse modification de 1959, destinée à "baroquiser" cet orgue néo-classique lui enlevait une bonne part de ses qualités originelles.

Ce fut un projet fort bien mené, documenté, et infiniment plus "transparent" que de nombreux autres. [BCS1982]

Mais ce qui saute aux yeux, c'est absence d'un récit expressif... dans un grand orgue de cathédrale ! C'était ça, les années 80 : on avait tant fait la chasse à tout ce qui rappelle l'époque romantique qu'on en était venu, dans certaines écoles d'orgue, à prohiber l'usage de la pédale d'expression, volontiers qualifiée d' "effet facile"...

Bien sûr, on sortait d'au moins 2 décennies de "tâtonnements" (ou plutôt de "grand n'importe quoi") dans la facture d'orgues, où une fausse-bonne-idée en chassait une autre. Au chapitre des excentricités hérités desdits tâtonnements, se trouve un des (trop) fameux Hautbois en 4' (stigmate de 1959). Ce jeu fut heureusement complété par un Basson (pour devenir un Basson/Hautbois 8') en 2015.

Le résultat fut un orgue clairement "classique parisien" (plein-jeux, grand-jeu, jeux de Tierce ou Cornet à chaque clavier. Mais fort heureusement aux fondamentales renforcées : Contrebasse 32', et Quinte 10'2/3, qui est une harmonique de 32'. Cela a évité à cet instrument l'écueil quasi-général des instruments de l'époque : grimper vers les aigus sans avoir assuré les basses. Mais il reste toutefois un instrument très typé, spécialisé "musique française", ce qui est surprenant pour une cathédrale (où on s'attend à plus de polyvalence), en particulier celle de Strasbourg - vu son histoire.

Et Silbermann ?

Qui ça ? Ah oui... ben, en vrai, il n'en reste rien. Pie Meyer-Siat, dans son article de 1976 dans le "Bulletin de la cathédrale de Strasbourg", conclut ainsi : "Et voilà pourquoi la plus élémentaire honnêteté interdit de parler de tuyaux Silbermann dans l'orgue actuel." Aller "chercher du Silbermann" dans l'orgue actuel est absurde ; il est grand temps d'arrêter avec le "Silbermann-über-alles", et de passer à autre chose. [BCS1978]

Et Alfred Kern ?

Ce fut son dernier orgue, et il passa un temps considérable à en fignoler l'harmonisation. Il y fit preuve d'une passion et d'un engagement sans borne. C'était un très grand facteur d'orgues. Il est fort dommage que pour des raisons "marketing", certains de ses plus beaux instruments ne lui soient pas attribués, mais aux facteurs "célèbres" qui l'ont précédé. (St-Thomas, Dannemarie, Eguisheim...)

La plaque Kern à la Cathédrale de Strasbourg.

La plaque Kern à la Cathédrale de Strasbourg.Photo de Frédéric Moser, 2023.

La peinture et les dorures du buffet ont été confiées à Jean-Paul Brucker (Saverne) et Michel Meyer (Kœnigshoffen). [BCS1982]

L'orgue Kern a été inauguré le mardi 09/06/1981 par Gaston Litaize, avec des œuvres de Titelouze (4 versets de l'Ave Maris Stella), Grigny (Veni Creator Spiritus), Buxtehude (prélude et fugue en Fa#m), J.S. Bach (3 chorals de Leipzig), Louis Vierne (Impromptu de la 3ème suite des pièces de fantaisie et Toccata de la deuxième), Messiaen (Les Bergers), Litaize (Toccata sur le Veni Creator), et une improvisation. La Schola Grégorienne de la cathédrale sous la direction de Robert Pfrimmer a chanté les hymnes Ave Maris Stella et Veni Creator Spiritus en alternance avec l'orgue. [CathedInaug1981] [BCS1982]

L'orgue a été relevé en 2015 par Jean-Christian Guerrier et Richard Dott. Le buffet a été entretenu, et jouées redorées par la Maison Meyer de Schiltigheim. L'absurde Hautbois 4' a été décalé en 8'. [Caecilia]

Par "décalé", il faut comprendre que 2 octaves de Basson ont été construites (C-c'), pour constituer un vrai (et utilisable) Basson/Hautbois 8'.

Richard Dott avait déjà participé à la construction de l'orgue Kern en 1980, en particulier des travaux de mécanique et de montage en atelier. [CathedInaug1981]

L'inauguration a eu lieu le 10/04/2015. [CPCathed2015]

Caractéristiques instrumentales

| C | c | c' | c'' |

| 1'1/3 | 2' | 2'2/3 | 4' |

| 1' | 1'1/3 | 2' | 2'2/3 |

| 2/3' | 1' | 1'1/3 | 2' |

| C | G | g | c' | c'' | g'' |

| 2/3' | 1' | 1'1/3 | 2' | 2'2/3 | 4' |

| 1/2' | 2/3' | 1' | 1'1/3 | 2' | 2'2/3 |

| 1/3' | 1/2' | 2/3' | 1' | 1'1/3 | 2' |

| C | c | c' | c'' | c''' |

| 2' | 2'2/3 | 4' | 5'1/3 | 8' |

| 1'1/3 | 2' | 2'2/3 | 4' | 5'1/3 |

| C | c | c' | g'' |

| 1'1/3 | 2' | 4' | 8' |

| 1' | 1'1/3 | 2'2/3 | 4' |

| 2/3' | 1' | 2' | 2'2/3 |

| 1/2' | 2/3' | 1'1/3 | 2' |

| C | G | c | g | c' | g' | g'' |

| 1/2' | 2/3' | 1' | 1'1/3 | 2' | 2'2/3 | 4' |

| 1/3' | 1/2' | 2/3' | 1' | 1'1/3 | 2' | 2'2/3 |

| 1/4' | 1/3' | 1/2' | 2/3' | 1' | 1'1/3 | 2' |

| C | c | c' | c'' | c''' |

| 1' | 1'1/3 | 2' | 2'2/3 | 4' |

| 2/3' | 1' | 1'1/3 | 2' | 2'2/3 |

| 1/2' | 2/3' | 1' | 1'1/3 | 2' |

Les tirants et les étiquettes.

Les tirants et les étiquettes.Photo de Frédéric Moser, 2023, comme toutes les suivantes.

C'est le haut du côté droit. Les tirants foncés sont ceux de la pédale.

Ceux du récit, juste en dessous, sont plus clairs.

Console frontale, en fenêtre mais dépourvue de volets. Tirants de jeux de section carrée à pommeaux tournés, placés en deux fois trois colonnes de part et d'autre des claviers. Claviers blancs.

Les tirasses et accouplements sont commandés par pédales à accrocher, situées au-dessus du pédalier entre les marches F et d : de gauche à droite : "Tir. G.O.", "Tir. Positif", "Tir. Récit", "Cop. Réc.-G.O." et "Cop. Pos.-G.O.". Le récit n'est pas expressif.

Chaque plan sonore a des tirants à gauche et à droite. De bas en haut : I, II; II et P. Les pommeaux ont des couleurs légèrement différentes pour identifier le plan sonore. Disposition et orthographe exacte des tirants et des étiquettes :

❍