L'orgue Martin Wetzel de Bietlenheim (1860).

L'orgue Martin Wetzel de Bietlenheim (1860).Les maisons Wetzel d'Alsace ont été actives de 1827 à 1945. Cette dynastie de facteurs comporte certains des personnages les plus attachants de l'histoire de l'orgue alsacien. Avec les Stiehr-Mockers de Seltz et les Verschneider, ils participèrent à l'essor de l'orgue "rural" au 19ème siècle : de petits instruments sans fioritures, accessibles pour de petites communautés, mais de grande qualité.

C'est Martin, le fondateur de l'entreprise, qui vécut les "trente glorieuses" de l'orgue alsacien du 19ème (1830-1860), où même les plus petites localités voulurent (et obtinrent) un orgue. Martin ne s'est pas limité au marché alsacien, puisqu'il a construit des orgues en Moselle, en Allemagne, dans le Doubs, et même trois à Châlons-sur-Marne (dont l'un marqua le réel début de sa carrière).

Etabli à Strasbourg dans les années 1820, l'histoire des débuts de la maison Wetzel est marquée par la concurrence avec les derniers ateliers survivants du 18ème : celui de Conrad Sauer (où Martin Wetzel travailla) repris par Théodore, puis celui de George Wegmann. En 1857, la maison Wetzel se retrouva la seule entreprise de facture d'orgues à Strasbourg.

Les archives de Martin Wetzel sont constituées de deux cahiers, l'un étant son "Gesellen-Büchlein" (consacré à l'organisation du travail) et l'autre un registre de travaux, constitué de notes diverses, et souvent appelé "brouillon Wetzel". Martin Wetzel a aussi laissé une autobiographie (limitée à sa jeunesse).

Les frères Wetzel ont surtout conservé leurs devis, et les ont classés par nature de travaux (réparations et orgues neufs). Charles Wetzel fit de même quand il s'établit à son compte. Ceci explique que l'on dispose, pour les maisons Wetzel, d'un bon nombre de compositions restées à l'état de projet. On y reviendra, car on sait que ces projets contiennent souvent beaucoup d'informations.

Les orgues de Martin Wetzel, de 1827 à 1863

Les orgues de Martin Wetzel, de 1827 à 1863

Martin Wetzel (1794 - 1887).

Martin Wetzel (1794 - 1887).Martin Wetzel (Seppenhofen, 09/11/1794 - 14/07/1887) a appris la facture d'orgues entre 1818 et 1826 chez Conrad Sauer, qui avait repris les ateliers Silbermann à Strasbourg. D'abord valet de ferme, Martin fut apprenti menuisier à Molsheim (dans l'atelier de son frère) puis en Allemagne, avant d'entrer chez Sauer le 05/06/1818. Il quitta la maison Sauer sûrement parce qu'il ne s'entendait pas avec Théodore.

Sur la place de Strasbourg, Wetzel fut d'abord en (vive) concurrence avec Théodore Sauer, puis George Wegmann. Face à ce dernier, il se montra plus crédible, et parvint rapidement à s'imposer, sûrement grâce à une grande capacité de travail. Entre 1827, date à laquelle il devint indépendant, et 1857, date à laquelle il eut accès à l'orgue de la cathédrale, s'étend une première période où Martin s'établit et forgea sa réputation.

La période d'activité de Martin s'étend de 1827 (date à laquelle la maison a été fondée, qui figure sur certaines plaques d'adresse, le premier orgue neuf connu étant Châlons-sur-Marne, 1829) à 1863 (Butten).

1829 : Châlons-sur-Marne

1829 : Châlons-sur-MarneCela semble être le premier orgue neuf construit par Martin Wetzel. C'était un petit instrument de 5 registres, dont on ne sait pas grand chose. Martin Wetzel construira plus tard deux autres orgues pour Châlons (1840).

1830 : Maisonsgoutte (région de Villé), St-Antoine

1830 : Maisonsgoutte (région de Villé), St-Antoine

Remplacé par Franz Xaver Kriess (1917).

Il n'en reste que le banc, mais l'orgue actuel est tellement réussi qu'on ne regrette pas trop le reste, qui était d'ailleurs en mauvais état avant la reconstruction de l'église, en 1912. [IHOA:p107a] [ITOA:3p355] [Barth:p110,256-7] [PMSMG75:p170]

1830 : Wolfskirchen (région de Sarre-Union), Eglise protestante

1830 : Wolfskirchen (région de Sarre-Union), Eglise protestante

Remplacé par Dalstein-Haerpfer (1903).

On peut encore voir, dans le dessin du buffet et l'agencement de la façade, le style de la maison Sauer, que Martin Wetzel n'avait quitté qu'en 1826. Si la mécanique a été perdue, le style du buffet et bon nombre de tuyaux restent d'origine, et permettent décemment d'attribuer cet instrument au fondateur de la maison Wetzel.

1830 : Strasbourg, Théâtre de la place Broglie

1830 : Strasbourg, Théâtre de la place Broglie

Détuit lors du siège de Strasbourg en 1870.

Cet instrument disparut dans les flammes le 10/09/1870, et fut remplacé par un second Wetzel. [IHOA:p202]

1831 : Strasbourg, Lycée Fustel

1831 : Strasbourg, Lycée Fustel

L'orgue a été déménagé après 1917 à Ménil-sur-Belvitte (88) par Edmond-Alexandre Roethinger. Fortement endommagé en 1944, l'instrument perdit son sommier et son buffet. La maison Roethinger le reconstruisit en 1952 en ne conservant guère que trois ou quatre jeux Wetzel : la partie sur le vent de la Montre 8', une partie du Bourdon 8' du récit, une Flûte douce 4' et un Cromorne. [IHOA:p190b] [IOLVO:p384-6]

Le premier buffet Néo-gothique d'Alsace a été réalisé par Martin Wetzel en 1832 pour la chapelle St-Laurent de la cathédrale de Strasbourg. Mais comme l'Oeuvre Notre-Dame annula sa commande, Wetzel plaça finalement cet orgue à Walbourg en 1835.

Le projet pour la cathédrale, qui aboutit à l'orgue de Walbourg, se place dans le contexte particulier de l'affrontement entre Martin Wetzel et Théodore Sauer. L'enjeu était l'entretien des orgues de la cathédrale. Wetzel semble avoir manqué de "réseaux" : non seulement il ne plaça pas son orgue (pourtant réalisé "sur mesure") à la cathédrale, mais, au départ de Théodore Sauer, l'entretien des grandes orgues alla à son contremaître George Wegmann.

1835 : Walbourg (région de Woerth), Abbatiale St-Walburge

1835 : Walbourg (région de Woerth), Abbatiale St-Walburge

Instrument actuel.

C'est donc le premier buffet néo-gothique d'Alsace. Modifié en 1935 et 1969 (on sait ce que cela signifie...) l'instrument a été reconstruit dans un état proche de l'origine par Yves Koenig en 2002 (mécanique et console sur des modèles Wetzel).

En 1833, Martin Wetzel fournit un orgue d'occasion à Ostwald (noté comme neuf dans le cahier Wetzel).

1835 : Oberhaslach (région de Molsheim), St-Arbogast

1835 : Oberhaslach (région de Molsheim), St-Arbogast

Remplacé par Edmond-Alexandre Roethinger (1893).

En 1836, Martin Wetzel construisit pour Strasbourg, St-Thomas un Salicional qui allait devenir célèbre. En 1908, au moment de construire l'orgue du Palais des fêtes, l'engouement pour Silbermann était tel qu'on voulut y ajouter des jeux copiés sur des Silbermann. Une Trompette, et un Salicional furent choisis. Les tailles du "Salicional Silbermann" supposé furent relevées à St-Thomas, car plus personne, à l'époque ne pouvait imaginer que le Salicional de St-Thomas était un jeu... de Martin Wetzel. Vu que les Silbermann n'ont jamais construit de Salicional.

1838 : Quatzenheim (région de Truchtersheim), Eglise protestante

1838 : Quatzenheim (région de Truchtersheim), Eglise protestante

Instrument actuel.

Ce petit orgue est logé dans un "buffet-caisse" à trois plates-faces, pratiquement identique à celui de son contemporain de Traenheim. Il est resté particulièrement authentique.

1839 : Traenheim (région de Wasselonne), Eglise protestante

1839 : Traenheim (région de Wasselonne), Eglise protestante

Instrument actuel.

Au cours de son histoire, plutôt mouvementée, ce petit orgue passa à deux manuels (et se vit doté d'un pédalier utilisable, ce qui, décidément, ne nuit pas). C'est un instrument particulièrement attachant.

En 1838, Martin Wetzel fournit un orgue privé à Théophile Stern, ce qui était tout de même une sérieuse référence ! L'instrument était de taille conséquente, puisque doté de 14 registres. [PMSAVS77STERN]

1839 : Plaine (région de Saales), St-Arnould

1839 : Plaine (région de Saales), St-Arnould

Remplacé par Robert Kriess (1963).

Lors de l'enquête-inventaire de 1892, l'orgue était déclaré "petit, mais très convenable, restauré". L'orgue Wetzel a été détruit par faits de guerre, le 14/08/1914. [IHOA:p141b] [ITOA:3p504] [PMSAMPlaine76:p113-4] [Barth:p111,297-8] [Caecilia:p37]

1839 : Hartzviller (57)

1839 : Hartzviller (57)Wetzel livra à Hartzviller son premier orgue de Lorraine, où lui et ses successeurs poseront de nombreux autres instruments. Il y en eut 6 en tout rien que pour Martin.

1840 : Châlons-sur-Marne, Saint-Loup

1840 : Châlons-sur-Marne, Saint-LoupIl y eut trois orgues Wetzel pour Châlons : le premier de Martin (1829), celui-ci, un grand instrument avec positif de dos (32 registres), et un autre pratiquement contemporain. Il existe une photo de l'orgue de St-Loup (prise avant 1891), et sa composition est connue. Cet instrument n'a pas disparu, mais a été "dispersé". Son positif (a priori le seul positif de dos construit par Martin Wetzel) est l'orgue actuel de Tendon (88), qui a été reconstruit en 1891 par Jacquot-Jeanpierre. Il a été relevé par la maison Koenig en 2012-2015. Le grand buffet (et 2 ou 3 jeux) ont été réutilisés par Charles Didier van Caster à Reims, Ste-Geneviève en 1898. Le reste des jeux est resté sur place à St-Loup, intégrés dans l'orgue Jacquot-Jeanpierre. [IOLVO:p5914] [Koenig] [Vosgesenorgues]

1840 : Châlons-sur-Marne

1840 : Châlons-sur-MarneLe troisième orgue Wetzel de Châlons était un petit instrument de 9 registres, lui aussi daté de 1840.

vers 1845 : Behlenheim (région de Truchtersheim), St-Georges

vers 1845 : Behlenheim (région de Truchtersheim), St-Georges

Instrument actuel.

Oublié dans le "brouillon Wetzel" où le facteur décrit pourtant presque tous les premiers orgues de son entreprise, cet instrument n'est pas daté avec certitude.

1840 : Villé, Eglise de l'Assomption de la B.V.M.

1840 : Villé, Eglise de l'Assomption de la B.V.M.

Remplacé par Martin et Joseph Rinckenbach (1913).

La composition de l'orgue Wetzel est connue (ce n 'était pas un orgue entièrement neuf, et le buffet est celui de Jacque Besançon, 1767). La partie instrumentale devait ressembler à son presque contemporain de Walbourg. Villé eut donc son orgue post-classique. A la lecture de ces compositions, rien n'indique une facture radicalement différente du 18 ème siècle. Juste quelques 8 pieds supplémentaires, et une alimentation en vent plus rigoureuse. [PMSAEA83:p239-240] [ArchSilb:p92,278-279] [Barth:p373] [ITOA:4p809] [IHOA:p212a]

Il est probable que l'orgue installé en 1840 à l'orphelinat du Neuhof ait été un Wetzel. Sa présence est attestée de 1841 à 1843 par des payements, ou ses prestations d'accompagnement de la chorale des enfants. En 1846, l'établissement fut confronté à de grandes difficultés financières, et on se décida à revendre l'orgue. La vente se fit finalement avant 1855, et l'instrument fut déménagé à l'église luthérienne de Graffenstaden. Il y fut reconstruit en 1901 par Roethinger (14 jeux, 2 manuels), et remplacé en 1963 par un orgue neuf d'Ernest Muhleisen.

Par contre, le travail effectué à St-Louis à la Citadelle, Strasbourg en 1845 (et non 1840) ne fut pas un instrument neuf, mais une transformation de l'orgue Sauer.

1841 : Réding (57)

1841 : Réding (57)L'instrument (I/P 14j) a "beaucoup vécu" : avec 14 jeux pour un manuel et une pédale limitée à 15 notes, c'était à prévoir. Mais il fut tout de même transformé à 5 reprises... Depuis 1994, c'est à nouveau un instrument cohérent (II/P 22j), mais qui ne peut que très partiellement être attribué à Wetzel. [IOLMO:Sc-Zp1690-6]

1842 : Haut-Clocher (57)

1842 : Haut-Clocher (57)En 1842, Martin Wetzel installa à Haut-Clocher (Zittersdorf) un orgue d'un clavier et pédale de 15 notes, dans un magnifique petit buffet post-classique. Un menuisier de 21 ans, originaire de Haut-Clocher, fut à cette occasion pris de passion pour la facture d'orgue : Jean-Nicolas Hesse, après son mariage, s'installa à Niderwiller comme facteur. Il fit d'abord des réparations, et c'est en Alsace, à Weyer (Sts-Simon-et-Jude), qu'il posa son premier orgue neuf, en 1857. L'orgue de Zetzel de Haut-Clocher a été reconstruit en 1935 par Henri Vondrasek, mais c'est probablement le Weztel lorrain le plus intéressant. Le joli buffet est très néo-classique : tellement, que sur le site de la commune de Haut-Clocher, on peut lire : "Orgue du XVIIIe siècle"... Cet instrument mériterait vraiment qu'on s'intéresse à lui sérieusement ! [IOLMO:H-Mip767-9]

1842 : Langatte (57)

1842 : Langatte (57)Le buffet est remarquable (lui aussi a souvent été pris pour une boiserie du 18ème). La partie instrumentale a été reconstruite par les frères Mürkens en 1928. [IOLMO:H-Mip998-1000]

1843 : Bust (région de Drulingen), Eglise protestante

1843 : Bust (région de Drulingen), Eglise protestante

Remplacé par Gebrüder Link (1912).

C'était un petit orgue (I/P 12j), avec un pédalier de 15 notes seulement. La reconstruction de 1912, après l'achèvement du nouvel édifice, est donc compréhensible. L'orgue Link actuel est bien conservé et fort intéressant. Le buffet de Wetzel a été conservé (espérons que cela ne constitue pas une menace future pour l'orgue Link). Cela paraît être la première version alsacienne du joli dessin "néo-classique" du trio mosellan de Réding / Haut-clocher / Langatte. Il sera souvent repris, constituant une alternative plus cossue au "buffet-caisse" à trois plates-faces.

1843 : La Broque (région de Schirmeck), Ste-Libaire

1843 : La Broque (région de Schirmeck), Ste-Libaire

Remplacé par Joseph Rinckenbach (1930).

C'était l'époque (1838-1846) où Martin était secondé par Friedrich Ladegast : son entreprise "marchait" très fort. D'après le cahier de Wetzel, l'instrument de la Broque était contemporain d'une série de trois petits instruments posés en Moselle : Haut-Clocher, Langatte et Réding. Ils partagent le même dessin du buffet, tout comme ceux posés à Bust (1843) et plus tard à Berstett (1846). C'étaient de façon presque sûre, tous les 6, des petits instruments à un seul clavier d'une dizaine de jeux, et un pédalier limité à 15 notes seulement (C-d) avec 3 ou 4 jeux. (La largeur du banc de l'orgue Wetzel (113cm d'ambitus au sol), conservé à la Broque est compatible avec cette étendue de pédale. Les six instruments de cette série ont connu exactement le même destin : tout en conservant leur joli buffet, leur partie instrumentale a été remplacée par des orgues neufs, plus grands et offrant plus de possibilités (Réding par Dalstein-Haerpfer dès 1876 puis Bartholomeai&Blesi en 1898, Berstett et Bust par la maison Gebrüder Link en 1912, Langatte par les frères Mürkens en 1928, Haut-Clocher par Henri Vondrasek en 1935). Par la suite, la Broque se vit dotée d'un instrument remarquable, placé par Joseph Rinckenbach. Cet orgue, construit en 1930 (une époque décidément à redécouvrir !) bénéficie de l'alchimie produite par la superbe acoustique du lieu, et l'incroyable talent d'harmoniste de son créateur. A chaque étape de la découverte de cet instrument passionnant, de nombreux détails confirment qu'on est en présence d'un chef d'oeuvre. Et cela s'explique : Joseph Rinckenbach, se sachant au bord de la faillite, décida de négliger complètement les impératifs économiques et commerciaux ; il construisit ses derniers instruments pratiquement sans concession, pour la beauté de son art, même si cela devait conduire à sa perte. Chose qui arriva. A cette époque, seul comptait pour lui l'héritage que son talent allait léguer à ses derniers clients. Mais aujourd'hui - le croirez-vous - cet instrument de musique magique, ce don du ciel, est laissé... à l'abandon. Une triste et criante exception dans la vallée de Schirmeck, qui compte par ailleurs un patrimoine exceptionnel, bien entretenu et mis en valeur. La cause ? Un "orgue" électronique, évidemment. [IHOA:p97a] [ITOA:3p84] [PMSWETZEL76:p246-7] [Barth:p243] [Rupp:p145] [IOLMO:H-Mi,Mo-Sap767-9,998-1000,1690-6]

1843 : Berstett (région de Truchtersheim), Eglise protestante

1843 : Berstett (région de Truchtersheim), Eglise protestante

Remplacé par Gebrüder Link (1912).

Quel joli petit buffet ! L'instrument de Martin Wetzel était pénalisé par son unique manuel et sa pédale réduite à 18 notes. L'architecte de l'arrondissement, pour étudier et comparer le coût des orgues, se livra à un méticuleux calcul donnant... le prix par tuyau (ainsi, Wetzel s'en tira à 3,81 Francs par tuyau, et obtint le marché - malgré la Soubasse !). L'architecte toucha 150 Francs pour cette brillante prestation, soit l'équivalent de 39,4 tuyaux. L'orgue était à l'origine situé sur une grande tribune latérale, mais en 1912, on restructura cette tribune (qui se trouva amputée de la moitié de sa surface) et on déplaça l'orgue dans le choeur. Lors de la reconstruction de l'orgue par les Frères Link, probablement motivée par ce déplacement (ainsi que l'absence de second manuel et la pédale trop réduite pour le répertoire), on garda heureusement le petit buffet Wetzel. Ce devait être, de 1912 à 1950, un bien joli petit instrument ! Il a malheureusement été sévèrement "néo-baroquisé" en 1950 : Cymbale, Aeoline découpée en Tierce, Violoncelle recoupé en 4' et autres choses qui font peine à voir...

1844 : Brumath, Chapelle catholique de l'hôpital

1844 : Brumath, Chapelle catholique de l'hôpital

Instrument actuel.

A l'époque de sa conception, a description de sa mission paraît avoir échappé à toute langue de bois, puisqu'il était conçu pour produire un "excellent effet sur les aliénés". A un jeu près (ainsi que la façade et la soufflerie), l'orgue semble être totalement authentique.

1844 : Klingenthal (région de Rosheim), Eglise protestante

1844 : Klingenthal (région de Rosheim), Eglise protestante

Instrument actuel.

Ce petit orgue a été doté d'une pédale complète en 1965.

1844 : Strasbourg, St-Pierre-le-Vieux cath.

1844 : Strasbourg, St-Pierre-le-Vieux cath.

Remplacé par Heinrich Koulen (1883).

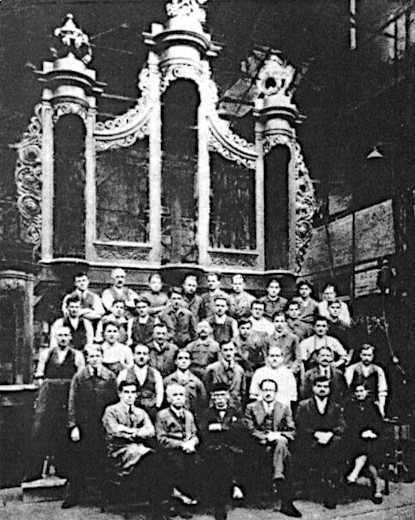

On dispose d'une photo du buffet de cet instrument, prise vers 1930 dans les ateliers Roethinger, où il sert d'arrière-plan pour une photo du personnel de la maison. Il est constitué de trois tourelles "classiques" à entablements, la plus grande au centre, et de deux plates-faces "retombantes". L'ornementation, néo-classique, était très développée, avec une double frise rinceaux/claire-voies aux plates faces, des jouées, et de grands couronnements, celui de la tourelle centrale figurant les armes de Saint-Pierre (clés croisées). L'inventaire historique des orgues d'Alsace fait remarquer les similitudes d'ornementation entre les buffets Wetzel de St-Pierre-le-Vieux et celui des Bois (Jura Suisse) (1869). Les buffets sont pratiquement identiques, sauf que celui de Strasbourg était peint en blanc. A tel point qu'on peut se demander s'il ne s'agit pas du même buffet. L'orgue Wetzel de 1844 était plutôt petit pour un orgue de ville (I/P 15j). Mais la pédale avait 25 notes. [PMSAVS75]

1844 : Phalsbourg (57), église protestante

1844 : Phalsbourg (57), église protestanteVigoureusement transformé à deux reprises (1926 et 1961), l'instrument perdit son buffet, mais conserva sa petite console latérale. [IOLMO:Mo-Sap1626-8]

En 1844, Martin Wetzel reconstruisit l'orgue de Mulhausen, en gardant 5 jeux anciens. L'instrument reconstruit était déjà présent en 1830, mais on n'en sait pratiquement rien : en 1945, les bombes détruisirent la nef de l'église, l'orgue, mais aussi les archives de Mulhausen.

vers 1845 : Hilsenheim (région de Marckolsheim), Chapelle du Willerhof

vers 1845 : Hilsenheim (région de Marckolsheim), Chapelle du Willerhof

Ce petit orgue (I/0P 7j) est muni d'un système original : le pédalier n'agit qu'en tirasse (accrochée, donc permanente). Mais la Montre 8', munie de soupapes doubles, peut ne parler qu'à la pédale (et pas au manuel). On fait cela en poussant le tirant à fond au lieu de le tirer.

1846 : Offenheim (région de Truchtersheim), St-Arbogast

1846 : Offenheim (région de Truchtersheim), St-Arbogast

Instrument actuel.

Partie instrumentale classée Monument Historique (30/07/1985).

Pratiquement authentique, c'est l'un des meilleurs témoins de la facture de Martin Wetzel. Les 9 jeux du manuel se décomposent ainsi : trois 8', deux 4', Doublette, Cornet sans Tierce, Fourniture, et anche coupée en basse+dessus (Cromorne/Trompette). Par la suite, sur les petits orgues, la Fourniture sera remplacée par un Nasard (en fait une Flûte 2'2/3), puis par un Flageolet.

On trouve a Berling (57) un orgue (à l'origine construit en 1723 par Georg Friderich Merckel pour Strasbourg, St-Pierre-le-Vieux) portant la plaque "Ch. Wetzel à Strasbourg". Le déménagement de l'instrument a probablement été fait par Martin Wetzel en 1846, et Charles est donc intervenu par la suite, on ne sait pas quand. [IOLMO:A-Gp170-3]

1848 : Weyer (région de Drulingen), Eglise protestante

1848 : Weyer (région de Drulingen), Eglise protestante

Instrument actuel.

En Novembre 1847, les chariots qui amenaient l'orgue Wetzel à Weyer furent accueillis et accompagnés par la fanfare et la liesse populaire. Martin, Emile et Charles Wetzel procédèrent au montage de l'instrument, et l'inauguration eut lieu le 06/02/1848.

1849 : Allenwiller (région de Marmoutier), Eglise protestante

1849 : Allenwiller (région de Marmoutier), Eglise protestante

Remplacé par Théodore Stiehr (1876), déménagé à Froeschwiller, St-Michel.

Wetzel s'essaya à un buffet original, abandonnant pour une fois ses deux modèles préférés (le buffet caisse à trois plates-faces et le "néo-classique" à trois tourelles"). Le résultat, que l'on peut voir à Froeschwiller est certes original mais n'a pas fait date dans l'histoire des buffets. La partie instrumentale a été renouvelée par Théodore Stiehr.

1850 : Hangenbieten (région de Mundolsheim), Eglise protestante

1850 : Hangenbieten (région de Mundolsheim), Eglise protestante

Remplacé par Christian Guerrier (1974).

L'instrument fut certes remplacé en 1974, mais il avait disparu depuis 1913.

1851 : Ohlungen (région de Haguenau), St-Georges

1851 : Ohlungen (région de Haguenau), St-Georges

Remplacé par Franz Xaver Kriess (1905).

L'instrument fut démonté en 1905 et on ne sait pas ce qu'il est devenu.

1852 : Strasbourg, Stift (collège St-Guillaume)

1852 : Strasbourg, Stift (collège St-Guillaume)

Disparu en 1902.

Le petit orgue du "Stift" ne fut pas détruit lors de l'incendie de juin 1860. En 1860, la maison Wetzel déménagea son orgue dans les locaux du quai St-Thomas. En fait, il y avait déjà là-bas un tout petit orgue de 2 jeux, daté de 1809. L'orgue a été augmenté (étendue, jeux) en 1886, et c'est l'instrument sur lequel officièrent (comme professeurs), Gustave Jacobsthal, Philipp Spitta, Théophile Stern puis Ernest Münch.

Le buffet de Diedendorf est peut être de Martin Wetzel.

1853 : Wintzenheim-Kochersberg (région de Truchtersheim), Eglise protestante

1853 : Wintzenheim-Kochersberg (région de Truchtersheim), Eglise protestante

Instrument actuel.

L'orgue (I/0P 6j) est authentique (sauf la façade) : deux 8', deux 4', Nasard et Flageolet.

C'est peut-être le moment de parler d'un trait caractéristique des Wetzel (mais que l'on retrouve aussi chez d'autres facteurs alsacien du 19ème) : les tirants de registres à points blancs. On les trouve à Wintzenheim-Kochersberg, Scherlenheim, Rauwiller, Herbitzheim. Notons que leur origine semble être Michel Stiehr (Roppenheim, Roeschwoog).

1854 : Neuhof (région de Strasbourg), Eglise protestante du Stockfeld

1854 : Neuhof (région de Strasbourg), Eglise protestante du Stockfeld

Remplacé par Beerhalter (1894).

Livré à Beerhaleter en 1894, l'instrument ne s'en remit pas : en 1929, on le disait complètement vermoulu et prêt à s'effondrer tout entier. Georges Schwenkedel le remplaça en 1931, en conservant toutefois 6 jeux Wetzel.

1855 : Osthouse (région d'Erstein), St-Barthélemy

1855 : Osthouse (région d'Erstein), St-Barthélemy

Remplacé par Georges Schwenkedel (1934).

L'instrument a été reconstruit à deux reprises (1934 et 1994), mais 80% de la tuyauterie Wetzel a pu être conservée.

1856 : Rohrwiller (région de Bischwiller), St-Wendelin

1856 : Rohrwiller (région de Bischwiller), St-Wendelin

Detruit par faits de guerre en 1945. Remplacé par Alfred Kern (1963).

On ne sait pas grand chose de cet instrument posé le 15/03/1856 (bien que le prix - 2400 Francs - donne une idée). Il fut régulièrement entretenu, et devait être pratiquement authentique lors de sa destruction, en 1945.

En 1857, Wetzel décrocha (enfin) l'entretien de l'orgue de la cathédrale. Il faut dire qu'il était le seul facteur d'orgues restant à Strasbourg. Ses ateliers étaient établis rue du Dragon, puis rue Ste-Elisabeth.

1857 : Biblisheim (région de Woerth), St-Jean-Baptiste

1857 : Biblisheim (région de Woerth), St-Jean-Baptiste

Instrument actuel.

Quatre 8', deux 4', Nasard et Flageolet, petit pédalier de 13 notes accroché (I/0P 8j), buffet à fleur de tribune avec console latérale munie de tirants de registres à pommeaux ornés d'un petit point blanc : c'est l'archétype des petits orgues de Martin Wetzel. [IHOA:p36b] [ITOA:3p48] [PMSSHAH1980:p143-6] [PMSAEA85:p233-6] [PMSWETZEL76:p235,238]

En octobre 1857 fut livré un orgue de salon, à Strasbourg, à la Spitzengasse. Wetzel a noté que l'instrument était pour "Dames Mari".

1858 : Baerenthal (57), église protestante

1858 : Baerenthal (57), église protestanteModifié à deux reprises, mais de façon limitée, il est tout de même resté fort authentique. [IOLMO:A-Gp126-9]

1858 : Echenans-sous-Mont-Vaudois (25)

1858 : Echenans-sous-Mont-Vaudois (25)La partie instrumentale a été classée le 25/02/1974. [Palissy]

Peut-être que l'orgue de Hochstett (vers 1859) est un Wetzel oublié du "brouillon".

1859 : Schaeffersheim (région d'Erstein), St-Léger

1859 : Schaeffersheim (région d'Erstein), St-Léger

Remplacé par Max et André Roethinger (1945).

La partie instrumentale a malheureusement été remplacée en 1945. Le buffet est une version un peu dépouillée d'ornements du modèle "néo-classique".

1859 : Constantine

1859 : ConstantineComme la maison Stiehr, mais avant celle-ci, les Wetzel s'essayèrent aussi à l'orgue d'outre-mer. Ce sont les fils (Charles et Emile) qui firent le voyage, en 1859. Le passeport de Charles indique qu'il se trouvait le 24/07 à Philippeville, le 17/08 à Constantine, et le 23/08 à Alger. Il était de retour à Marseille le 25/08. En plus d'installer l'orgue de Constantine, le voyage fut l'occasion pour Charles d'accorder d'autres instruments (probablement des pianos).

1860 : Lochwiller (région de Marmoutier), St-Jacques

1860 : Lochwiller (région de Marmoutier), St-Jacques

Instrument actuel.

L'instrument est logé dans la belle version "néo-classique" des buffets Wetzel déjà vue, et ici très ornée, avec jouées et un couronnement pour la tourelle centrale.

1860 : Bietlenheim (région de Brumath), Eglise protestante

1860 : Bietlenheim (région de Brumath), Eglise protestante

Instrument actuel.

C'est un vrai petit bijou (I/0P 7j), emblématique de la production de Martin Wetzel. Il est si joliment harmonisé et d'une telle qualité qu'il est vraiment difficile d'arrêter de le jouer une fois qu'on a commencé. A tel point que l'on enrage de voir ce pédalier limité à 18 notes, alors qu'il aurait été si simple (vu qu'il n'agit qu'en tirasse) de le doter de 27 notes. Il a été remarquablement relevé en 2005.

1860 : Urbeis (région de Villé), St-Nicolas

1860 : Urbeis (région de Villé), St-Nicolas

Instrument actuel.

Le devis, daté du 26/10/1857 fut l'un de ceux qui déclenchèrent l'élaboration, par les technocrates zélés, de la "Doctrine officielle de la Préfecture du Bas-Rhin dans le domaine de la facture d'orgues". Dans la tête des Officiels et de leurs subalternes, il s'agissait de mettre en concurrence les vrais orgues avec les "orgues Alexandre, de Paris", qui étaient nettement moins chers, puisque c'étaient des harmoniums... L'Ubuesque débat se déplaça vite sur le terrain mathématique, où l'on élabora différents Indicateurs, tels le coût par jeu ou par tuyau, ou encore des nombres de jeux par unité de surface ou de volume. Le maire d'Urbeis, lui, savait ce que ses administrés voulaient (et ce n'était pas un harmonium) : le devis Wetzel fut entériné, et l'orgue achevé en 1859. Il fallut toutefois agrandir la tribune pour pouvoir l'accueillir, et il ne fut finalement posé qu'en 1860. Cornet de 4 rangs (sans Tierce) et joli buffet du type "néo-classique".

1860 : Dampierre-les-Bois (25)

1860 : Dampierre-les-Bois (25)Ce petit orgue de 9 jeux était à l'origine doté d'une pédale. Elle a été supprimée vers 1960 (pédalier y-compris).

1860 : Butten (région de Sarre-Union), Eglise protestante

1860 : Butten (région de Sarre-Union), Eglise protestante

Instrument actuel.

Partie instrumentale classée Monument Historique (19/01/1981).

L'instrument était prévu pour être doté d'un Bourdon 16' manuel, qui ne fut jamais posé. Et bien sûr sans Nasard ni Tierce au positif (tous deux issus de la "pensée unique" de la seconde moitié du 20ème siècle), mais avec deux Flûtes 4' (une à cheminée, une harmonique). Cet orgue Wetzel a donc été privé (en 1958 ?) du trait caractéristique des Wetzel. L'instrument est pourtant classé.

1861 : Kriegsheim (région de Brumath), St-Ulrich

1861 : Kriegsheim (région de Brumath), St-Ulrich

Remplacé par Kriess (1927).

Le manque de second clavier se fit sentir, car en 1891, Franz Xaver Kriess ajouta un récit expressif. Du coup, en 1927, il n'est pas étonnant que l'on ait fait procéder, par Franz Heinrich Kriess, à la reconstruction de l'instrument en traction pneumatique. L'orgue, pratiquement neuf, avait 12 jeux sur 2 manuels et pédale. En 1978 on décida à nouveau de construire un orgue neuf. Le buffet Wetzel a été conservé.

1861 : Laubach (région de Woerth), St-Joseph

1861 : Laubach (région de Woerth), St-Joseph

Remplacé par Robert Weibel (1924).

Il est assez difficile de comprendre pourquoi ce petit instrument a été remplacé, en 1924, par un orgue neuf Robert Weibel d'Odratzheim. L'instrument a été inauguré le 19/03/1924, mais dès le début, il s'est montré injouable, si bien que dès 1926, on se servit... d'un harmonium. L'orgue Weibel fut démonté, et enfin remplacé en 1964. On ne sait pas ce qu'est devenu le malheureux instrument de Martin Wetzel.

1861 : Combre (42)

1861 : Combre (42)

1863 : Siewiller (région de Drulingen), Eglise protestante

1863 : Siewiller (région de Drulingen), Eglise protestante

Instrument actuel.

La recette est simple : un petit orgue (I/P 12j) avec quatre 8', deux 4', une Doublette et un Cornet sans Tierce. Et quatre chapes pour une pédale d'une octave seulement, le tout logé dans un buffet très simple, placé à fleur de tribune pour prendre le moins de place possible (console latérale).

1862 : Hindisheim (région d'Erstein), Sts-Pierre-et-Paul

1862 : Hindisheim (région d'Erstein), Sts-Pierre-et-Paul

Remplacé par Joseph Rinckenbach (1922).

Dès 1889, une fois en place dans la nouvelle église (beaucoup plus grande) où il a été déménagé par Franz Kriess, l'orgue Wetzel se retrouva inadapté à l'édifice. [IHOA:p78a] [ITOA:3p258]

Dans son cahier, Martin Wetzel cite Neustadt (probablement Neustadt an der Haardt, aujourd'hui Neustadt an der Weinstraße) pour une réparation et l'ajout d'un positif.

1863 : Butten (région de Sarre-Union), St-Michel

1863 : Butten (région de Sarre-Union), St-Michel

Instrument actuel.

Retour à Butten, trois ans après la pose de l'orgue de l'égise protestante. On ne déduit qu'on y était content des prestations de Wetzel. Le devis précise que "l'orgue sera fermé à clé".

1863 : Herbitzheim (région de Sarre-Union), Eglise protestante

1863 : Herbitzheim (région de Sarre-Union), Eglise protestante

Instrument actuel.

Cet instrument, quoique modeste, remplit parfaitement son rôle : il donna complète satisfaction, et ne fut pas touché, pas modifié, en presque 140 ans.

Les frères Wetzel (1864-1874)

Les frères Wetzel (1864-1874)

Charles Wetzel (1828 - 1902).

Charles Wetzel (1828 - 1902).En septembre 1863, Martin Wetzel prit une retraite méritée (et confortable : son entreprise, florissante, lui avait rapporté de solides revenus). Dans sa carrière, Martin a construit une soixantaine d'orgue neufs.

Notons que 1863 correspond aussi, dans le monde de la facture d'orgues alsacienne, à peu près à l'établissement de la seconde maison Stiehr, à Seltz. Par la suite, il y eut "Stiehr-Mockers" et "Stiehr Frères".

Les frères Emile (Strasbourg, 09/09/1822 - Bergheim, 26/10/1910) et Charles Wetzel (Strasbourg, 03/11/1828 - St-Pierre, 25/10/1902) sont les fils de Martin. Emile a sûrement travaillé chez Daublaine et Callinet à Paris.

La période d'activité des frères ensemble s'étend de 1864 (Hurtigheim) à 1874, date à laquelle ils se séparèrent.

Les projets Wetzel

Comme les frères Wetzel ont conservé les devis, même non réalisés, on dispose de bon nombre de "projets Wetzel", chose plutôt rare chez d'autres facteurs. Ces devis permettent de comprendre comment la maison strasbourgeoise s'adaptait à la concurrence, et parfois même de deviner pourquoi d'autres facteurs leur ont été préférés. Il y a au moins 385 devis entre 1863 et 1927, soit 6 par an (alors qu'il y a deux guerres dans l'intervalle). Mais ce n'est pas parce qu'ils en ont conservé les traces que les Wetzel on "raté" un plus grand nombre d'affaires que leurs concurrents.

Affaires perdues

Les Wetzel ont surtout "perdu" en raison d'un décalage entre la proposition et les attentes : l'orgue proposé était soit trop limité, soit trop ambitieux. Sur les grands projets, Charles n'hésitait pas à proposer des pédaliers de 25 ou 27 notes, et ses compositions sont tout de même plus adaptés à son époque que celles de la maison Stiehr, par exemple.

Cette liste de projets non réalisés permet aussi d'avoir une bonne idée de la concurrence. En prenant 57 projets d'orgues neufs (entre 1863 et 1924) pour lesquels la maison Wetzel ne fut pas retenue, mais qui furent finalement réalisés (ce n'est pas toujours le cas : parfois un projet d'orgue neuf finit par l'acquisition d'un instrument d'occasion ou la réparation du vieux), et en regardant qui obtint finalement l'affaire, on trouve la liste suivante :

- - Koulen : 8

- - Link : 8

- - Dalstein-Haerpfer : 6

- - Rinckenbach : 6

- - Stiehr : 6

- - Müller, Reifferscheid : 3

- - Bartholomaei & Blési : 2

- - Callinet : 2

- - Kriess : 2

- - Merklin : 2

- - Roethinger : 2

- - Spamann : 2

- - Beerhalter : 1

- - Böttcher : 1

- - Goll : 1

- - Klingler, Rorschach : 1

- - Masconi, Cuvio : 1

- - Verschneider : 1

- - Voit : 1

- - Walcker : 1

Clairement, et à part les 6 Stiehr, la préférence est allée vers des facteurs pratiquant un romantisme et même un post-romantisme plus affirmé.

Malgré ce nombre conséquent de devis non réalisés, et à moins qu'un bon nombre ne se soit perdu (on ne voit pas pourquoi), ce qui en ressort, de façon tout à fait paradoxale, c'est que les Wetzel ne "perdaient" finalement pas tant d'affaires que cela. Il y a, sur la même période, environ autant d'orgues neufs posés que de projets d'orgue neuf non aboutis. Soit 50% de succès, ce qui est surprenant si l'on fait l'hypothèse qu'il devait y avoir 3 ou 4 offres par demande. On a donc l'impression qu'entre 1863 et 1914, les maisons de facture d'orgues alsaciennes ne "répondaient" que lorsqu'il existait une chance significative d'être retenu. Ce qui sous-entend des négociations (ou même des choix) préalables.

On ne trouvera ici que les "projets non réalisés" les plus significatifs, tous ne sont pas cités.

1864 : Hurtigheim (région de Truchtersheim), Eglise protestante

1864 : Hurtigheim (région de Truchtersheim), Eglise protestante

Instrument actuel.

A part sa façade et un jeu, cet instrument est resté authentique : le jeu en question était un Cor Anglais (à anches libres). En 1933, on n'aimait plus les jeux à anches libres, et on disait que "ça fait harmonium"... Plus tard, avec la vague néo-baroque, les jeux à attaque lente étaient encore plus mal vus. Notons que pour certains usages (chorals au cantus firmus isolé non orné), effet d'un jeu à anches libres peut être magnifique, même sur un petit instrument.

1864 : Asswiller (région de Drulingen), Eglise protestante

1864 : Asswiller (région de Drulingen), Eglise protestante

Instrument actuel.

La soumission de Charles Wetzel date du 22/04/1863 et se fit en deux contrats : l'un prévoit un orgue avec une pédale en tirasse permanente (par soupapes doubles) et sept jeux : Montre, Bourdon, un dessus de Flûte "traverse" (du deuxième Sol), Salicional, Prestant, Flûte à cheminée et Doublette. Le second contrat, qui est une sorte d'avenant, complète l'instrument par une pédale séparée d'une seule octave (Soubasse, Flûte 8' et Violoncelle 8') et un Cornet 4 rangs (sans Tierce).

1864 : Haguenau, Eglise protestante

1864 : Haguenau, Eglise protestante

Remplacé par Weigle (1895), déménagé à Oberdorf-Spachbach, église protestante.

Ce petit instrument (I/0P 8j) (7 au devis) a été déménagé à Oberdorf-Spachbach par Edmond-Alexandre Roethinger en 1895. Le buffet est atypique dans la production Wetzel.

L'orgue de Kleinfrankenheim est soit un Wetzel, soit un Stiehr. Celui d'Altwiller (1868) a souvent été attribué aux Wetzel, mais c'est plus probablement un Stiehr. En 1865, les frères Wetzel rédigèrent 5 (!) devis pour Illhaeusern, mais l'affaire alla à Claude-Ignace Callinet : le marché haut-rhinois était beaucoup plus difficile d'accès !

1866 : Sarreguemines (57)

1866 : Sarreguemines (57)C'est l'orgue actuel de Durstel : il est revenu en Alsace en 1898. Il a malheureusement été affublé d'un très néo-baroque Larigot en 1958. [IOLMO:Mo-Sap1936-40]

1866 : Scherlenheim (région de Hochfelden), Ste-Odile

1866 : Scherlenheim (région de Hochfelden), Ste-Odile

Instrument actuel.

C'est un tout petit orgue (I/0P 5j), précieux témoin de l'orgue "rural" du 19ème. Il est daté de 1866, mais aurait très bien pu être construit par Martin en 1830. Bourdon 8' et Flûte 4' étaient d'occasion : des "jeux de rencontre", comme les appelait Charles Wetzel.

1866 : Westhoffen (région de Wasselonne), St-Martin

1866 : Westhoffen (région de Wasselonne), St-Martin

Remplacé par Frédéric Haerpfer (1924).

Le bel instrument construit en 1924 par la maison Dalstein-Haerpfer est un précieux témoin du post-romantisme : on ne peut donc pas regretter ici Wetzel qui l'a précédé, avec son pédalier de 18 notes. Le joli buffet néo-gothique fut conservé. Notons qu'à part quelques détails (pédalier), l'orgue Dalstein-Haerpfer a l'air tout à fait authentique, et mériterait qu'on s'y intéresse. On espère de tout coeur qu'il soit préservé.

François-Xavier Mathias (dans son Compte-rendu du congrès de l'Orgue de 1932) attribue l'orgue de Neugartheim à Wetzel. L'instrument est signé, à l'intérieur, "Joseph Mockers de Seltz 1866", mais il reste quelques faits troublants : la Trompette de pédale a l'air de Wetzel.

En 1866, les frères Wetzel firent un devis pour Willer-sur-Thur, avec un seul manuel (noir !) de 8 jeux et une pédale de 3 jeux (16', 8', 4') de... 13 notes seulement. Ce fut Merklin qui fut retenu (II/0P 16j), et on comprend pourquoi : plutôt que de réaliser une pédale inutile (une seule octave) de 3 jeux, il valait bien mieux opter pour une solution "romantique parisienne" : pédalier complet (27 notes) en tirasse des deux manuels. Le répertoire adressable est tellement plus étendu.

1867 : Courtavon (région de Ferrette), Sts-Jacques-et-Christophe

1867 : Courtavon (région de Ferrette), Sts-Jacques-et-Christophe

Remplacé par Georges Schwenkedel (1933).

Le devis a été retrouvé, et c'était un des plus grands Wetzel (II/P 24j), totalement pré-romantique (positif de dos, grand-orgue avec Doublette, Fourniture et Trompette, Clairon de pédale). Georges Schwenkedel l'a reconstruit en 1933, et de bien belle façon : ce fut son opus 49. D'où le dilemme que l'on retrouve souvent : remettre en état l'orgue Schwenkedel, qui sera certes plus coûteux à entretenir à l'avenir, mais assurément plus riche en possibilités, ou revenir à l'état Wetzel, solution plus onéreuse à court terme et qui présente l'inconvénient de perdre le bel instrument de 1933 pour un orgue intrinsèquement plus limité... En attendant, privé de son entretien, cet instrument n'est plus régulièrement utilisé pour les offices.

1867 : Zehnacker (région de Marmoutier), Eglise protestante

1867 : Zehnacker (région de Marmoutier), Eglise protestante

Instrument actuel.

Partie instrumentale classée Monument Historique (09/07/1981).

Resté authentique, sa partie instrumentale a été classée.

1867 : Sarreguemines (57), synagogue

1867 : Sarreguemines (57), synagogueOrgue volé en 1940.

Les frères Wetzel posèrent pour la première fois un orgue dans une synagogue (I/P 11j). Il y en eut de nombreux autres, nos facteurs strasbourgeois s'étant fait une spécialité des orgues de synagogues.

1868 : Grandfontaine (région de Schirmeck), St-Jacques Majeur

1868 : Grandfontaine (région de Schirmeck), St-Jacques Majeur

Remplacé par Franz Xaver Kriess (1895).

Cet instrument ressemblait beaucoup à celui de l'église réformée d'Epinal (88), que les frères Wetzel construiront en 1873. Les deux buffets sont presque identiques, mis à part l'ornementation : à Epinal, il n'y a pas de jouées, mais de tout petits rinceaux entre les tourelles. A Epinal, les tuyaux de façade ont été conservés : ils sont bien sûr en étain, avec écussons imprimés en triangle. Mais le reste de la tuyauterie a été remplacé et dispersé au cours de nombreuses transformations. [IHOA:p66a] [ITOA:3p210] [PMSAMGrandfontaine78:p98+photo] [Barth:p202,424] [PMSRHW:p203] [IOLVO:p281-3]

1869 : Benfeld, Eglise protestante

1869 : Benfeld, Eglise protestante

Remplacé par Dalstein-Haerpfer (1916).

Le buffet du tout petit orgue Wetzel (I/0P 7j avec pédalier de 15 notes accrochées) est sûrement celui du bel instrument actuel, qui évolue d'ailleurs dans une toute autre catégorie (II/P 16j). La partie instrumentale des frères Wetzel aurait été revendue à l'occasion de la construction de l'orgue actuel.

1868 : Courgenay (Jura Suisse, CH)

1868 : Courgenay (Jura Suisse, CH)Un instrument assez important (II/P 25j) a été proposé pour Courgenay. Trois tourelles pour le grand buffet, trois tourelles pour le positif de dos, pédalier à 18 notes avec Trompette et Clairon... en 1868. On ne sait pas exactement si cet orgue fut construit, mais, si c'est le cas, il n'en reste absolument rien, puisque l'on trouve là-bas un Ziegler (Uetikon am See) de 1966, néo-baroque jusqu'au bout de son Larigot. [OrguesEtVitraux]

1868 : Montfaucon (Jura Suisse, CH)

1868 : Montfaucon (Jura Suisse, CH)Le devis est daté du 10/08/1867 et l'orgue a été achevé en 1868 :

Agrandi par les frères Klingler puis la maison Goll à deux reprises (23 jeux en 1938), cet orgue fut victime des Savonarole de l' "orgue" électronique en 1971 : le buffet a été vidé de sa tuyauterie pour faire la place à des haut-parleurs. Il n'en reste donc plus que le buffet. En 1995, Roman Steiner de Fehren, construisit un orgue neuf dans le buffet Wetzel. [OrguesEtVitraux] [PMSRHW:p213]

1869 : Sarrebourg (57)

1869 : Sarrebourg (57)C'est l'orgue actuel de Thal-Drulingen. Il est presque intact. Deux Flûtes 4' au manuel (en plus du Prestant). [IOLMO:Mo-Sap1902-5]

1869 : Les Bois (Jura Suisse, CH)

1869 : Les Bois (Jura Suisse, CH)Le devis est daté du 08/07/1868 et l'orgue a été achevé en juillet 1869. C'était un instrument typiquement "pré-romantique" tardif (i.e. un orgue qui aurait pu être conçu en 1830) : 15 jeux se bousculaient sur un unique manuel, la pédale était limitée à 18 notes, mais tout de même dotée de 5 jeux. Avec Doublette, Fourniture 3 rangs, Cornet et Trompette coupée en basse+dessus, deux Flûtes 4' au manuel, c'était un "Wetzel" tout à fait canonique :

Comme on s'y attend, vu ces limitations, l'instrument a été fortement modifié (passage sur 2 manuels). Avant 1976, il était pneumatique (console indépendante). Puis il y eut une néo-baroquisation. Mais en 2016, G. Cattin lui a redonné ses couleurs "Wetzel" en lui rendant une Flûte 8' ouverte et un Salicional. Notons que les clés de St-Pierre, en couronnement du buffet, accréditent l'hypothèse que son buffet soit réellement celui de Strasbourg, St-Pierre-le-Vieux (1844). Cette hypothèse propose que l'orgue Wetzel de St-Pierre-le-Vieux (1844) n'a pas été remonté en 1869 dans l'église rénovée. Son buffet aurait donc servi, en 1868, pour construire l'orgue des Bois. Et c'est Roethinger, dans les années 20-30, qui aurait transformé l'instrument (ce qui expliquerait sa présence dans les ateliers Roethinger à ce moment là). [OrguesEtVitraux] [PMSRHW:p193] [IHOA:p197b]

1870 : Gerstheim (région d'Erstein), Eglise protestante St-Guillaume

1870 : Gerstheim (région d'Erstein), Eglise protestante St-Guillaume

Instrument actuel.

A part la perte de sa façade en 1917 et de sa Gambe pour en faire une Quinte, l'instrument est resté authentique. A l'origine, la pédale était limitée à 18 notes (pour un orgue de 18 jeux). Ce défaut, récurrent parmi les orgues alsaciens du 19ème, s'explique sûrement par le fait que la concurrence (Stiehr) ne faisait pas mieux. Et/ou que les organistes n'avaient pas vraiment usage de la pédale... car ils ne savaient pas s'en servir. Après 1870, les choses allaient radicalement changer.

1870 : Landersheim (région de Marmoutier), St-Cyriaque

1870 : Landersheim (région de Marmoutier), St-Cyriaque

Instrument actuel.

Les Wetzel ont réussi à poser un orgue là où on aurait pu penser qu'il n'y aurait jamais la place en hauteur.

1870 : Strasbourg, Ancienne Synagogue (place des Halles)

1870 : Strasbourg, Ancienne Synagogue (place des Halles)

Instrument déménagé à Haguenau, synagogue.

Martin Wetzel avait déjà rédigé un devis en 1863 (avec un pédalier de 25 notes), mais le projet n'avait pas abouti, et ce sont donc bien les frères Wetzel qui posèrent ce premier orgue à la synagogue de Strasbourg, alors située rue Ste-Hélène. En 1897, l'orgue a été déménagé à Haguenau, où il disparut en 1940.

1870 : Neufmaison (54)

1870 : Neufmaison (54)Bien que resté authentique, le seul Wetzel de Meurthe-et-Moselle était abandonné depuis 20 ans en 1989. [IOLMM:p 347-9]

1870 : Ségré (49)

1870 : Ségré (49)Au sujet de Segré, on lira la page consacré à cet endroit par l'observatoire du patrimoine religieux, et l'article intitulé "L'Anjou : paradis des destructeurs d'églises". En voici quelques extraits : " En Anjou, on a une bien curieuse conception du patrimoine [...] Le principal facteur dont découle le mauvais état des églises du XIXe siècle en Val de Loire réside [...] principalement dans un défaut constant d’entretien de ces monuments. [...] Lorsque surviennent les lois de séparation des Eglises et de l'Etat, ces édifices sont encore relativement neufs puisqu’ils ont entre vingt et soixante ans d’existence et qu’ils n’ont, à de rarissimes exceptions près, jamais nécessité d’interventions majeures. La « culture », ou plus prosaïquement l'obligation de l'entretien des églises par les conseils de fabrique n'a pas été transmise aux conseils municipaux. L'Entre-deux-guerres, qui connaît le dénigrement à l'encontre de toute l'architecture du XIXe siècle n'est évidemment accompagné d'aucun mouvement propre à leur assurer un entretien comparable à celui dont on commençait à entourer les édifices dits « plus vénérables », ceux du XVe et du XVIe siècles." Mise en retrait des décideurs, prosélytisme laïcard, triomphe de la vacuité... cela fait froid dans le dos. Alors, pensez, un orgue Wetzel, dans ce contexte, ça n'intéresse sûrement pas grand monde. [PatrimoineReligieux]

1872 : Abbaye / collège de Pontlevoy (41)

1872 : Abbaye / collège de Pontlevoy (41)Le collège ayant été vendu il y a quelques années (il est fermé au public), il est difficile de connaître le destin de cet orgue. Peut-être existe-t-il encore ?

1873 : Epinal (88), temple réformé

1873 : Epinal (88), temple réforméTransformé en 1922 et totalement reconstruit en 1956, il n'en reste que le buffet et les tuyaux de façade. [IOLVO:p281-3]

En 1873, il y eut un devis pour Ostwald, qui était pourtant normalement "terre conquise", vu que Martin y avait placé un orgue en 1833 (qui avait été installé dans la nouvelle église en 1849). Mais c'est Heirich Koulen qui emporta l'affaire.

Toujours en 1873, au cours de l'été, il y eut un devis pour Ste-Marie-aux-Mines (II/P 26j). Un projet d'envergure donc. Les frères Wetzel n'eurent pas le marché, puisque Martin Rinckenbach posa là-bas en 1882 ce qui est assurément un des 2 ou 3 plus beaux orgues d'Alsace. On ne regrettera donc pas le projet Wetzel.

Les frères Wetzel rédigèrent fin 1873 un autre projet conséquent, pour Fréland, avec une pédale de 25 notes (II/P 26j), mais avec une console latérale. Peut-être est-ce que qui a fait préférer Louis François Callinet (l'orgue fut posé 4 ans plus tard).

Orgues spéciaux, inc.

La maison Wetzel était en tous cas douée d'une grande faculté d'adaptation (beaucoup plus que celle des Stiehr-Mockers de Seltz). Ce n'est pas un hasard si elle s'est fait une spécialité des orgues "atypiques", et se vit confier bon nombre d'instruments destinés à être installés hors des églises chrétiennes : théâtres, hôpitaux, puis synagogues. Techniquement, aussi, les Wetzel étaient à l'aise même avec des architectures spécifiques (quand il s'agissait de construire des assez grands instruments à console latérale par exemple, comme à Weyer). Même faculté d'adaptation quand il s'agit de construire un orgue là où il n'y avait apparemment pas du tout la place (Landersheim).

Conservatisme ?

D'un autre côté, on ne peut pas dire que l'innovation ait été un souci permanent dans les ateliers de Strasbourg. Les orgues de 1874 ne sont pas fondamentalement différents de ceux de Martin en 1830 : le tout appartient à la logique "pré-romantique" (ou "post-classique" selon la façon dont on regarde le sujet). C'est-à-dire une évolution de l'orgue classique français du 18ème, auquel on a remplacé les Mutations par un Salicional, une Gambe, ou de belles Flûtes. Pour les Wetzel, ce sont les Flûtes qui sont remarquables. Et il y en a souvent deux de 4'. Comme pour s'excuser d'avoir tout de même placé une pédale indépendante, celle-ci est souvent fort limitée (15 à 18 notes). On peut comprendre cette concession par l'argument économique : ces orgues représentaient des efforts financiers à la limite supérieure du possible, et s'offrir une pédale complète, alors que tout le monde savait très bien que l'organiste n'y jouait que quelques cadences du pied gauche, évidemment, "ça faisait luxe"... Mais cette restriction devint vite inacceptable après 1870, quand les organistes, mieux formés, réclamaient avec bon sens le pédalier complet exigé par le répertoire. De nombreux instruments durent être complétés (pédale, second manuel), et, évidemment, une fois les projets engagés, les changements allèrent beaucoup plus loin.

Des orgues nouveaux

La maison Wetzel ne montre donc pas, au cours de son évolution, une absolue résistance au changement, comme cela ressort de façon criante les Stiehr-Mockers de Seltz ou chez Joseph Callinet (trait qui finit par faire perdre patience à son frère Claude-Ignace, qui n'en pouvait plus de construire sans cesse des orgues comme en 1830). Chez les Wetzel, on devine que ce fut Charles le plus promouvant. On peut comprendre qu'il ait été "bridé" tant que son père Martin était présent. Toutefois, la pratique d'un certain "atavisme" continua pendant les 10 ans de son association avec son frère Emile. C'est peut-être la cause de la séparation des frères. De plus, Emile ne semble pas avoir eu le même talent que Charles. Car Charles était doué : certains des plus beaux Wetzel étaient encore à construire ! Et Charles avait compris qu'à présent que les organistes avaient goûté aux Walcker, Link ou Rinckenbach, il devenait absurde d'essayer de continuer à faire orgues "comme papa".

Emile Wetzel, et Charles Wetzel (1875-1886)

Emile Wetzel, et Charles Wetzel (1875-1886)

En 1874, les frères Wetzel se séparèrent, et il y eut donc deux maisons Wetzel (jusqu'en 1891). Ils interrompirent donc une collaboration qui avait duré plus de 10 ans, et commencé à la retraite de leur père Martin.

Emile s'installa dans le Haut-Rhin, à Bergheim. Mais la mort de son fils cadet, facteur d'orgues et successeur pressenti, Emile Louis (1866-1891), à l'âge de 25 ans seulement, semble l'avoir anéanti.

Charles, de son côté, dut continuer seul à Strasbourg. On peut imaginer que l'organisation n'a pas toujours été très simple, puisque son fils Edgard devait achever sa formation avant de pouvoir totalement le seconder. Edgard alla se former en France, à Paris, chez Cavaillé-Coll. Fin 1885, Charles avait obtenu le marché de relevage de l'orgue de Strasbourg, St-Thomas, mais tomba malade. C'est pourquoi il rappela Edgard à Strasbourg. Ils s'associèrent officiellement en 1890. En 1897, après un échec de Charles aux élections municipales de Strasbourg, ils installèrent leurs ateliers à Saint-Pierre. Père et fils restèrent associés jusqu'à la mort de Charles, en 1902.

En 1874, Charles Wetzel déménagea un harmonium de la synagogue de Strasbourg à celle de Benfeld. C'est peut-être ce qui lui permit d'y poser un orgue neuf en 1895 (le seul survivant des orgues des synagogues alsaciennes).

1874 : Rauwiller (région de Drulingen), Eglise protestante

1874 : Rauwiller (région de Drulingen), Eglise protestante

Instrument actuel.

Le devis est daté du 28/08/1873, et a été rédigé par Charles au nom des frères Wetzel. C'est bien Charles qui fut en charge de cet instrument, qui devait être posé en octobre 1874. Il dut l'achever fin 1874 ou début 1875, et il est donc plus logique d'attribuer l'orgue de Rauwiller à Charles Wetzel qu'aux frères.

1875 : La Petite-Pierre, Eglise de l'Assomption de la B.V.M.

1875 : La Petite-Pierre, Eglise de l'Assomption de la B.V.M.

Instrument actuel.

Il y eut pas moins de 5 projets Wetzel pour la Petite-Pierre (les premiers en 1869, par les frères Wetzel). C'est le 5ème, rédigé par Charles seul, qui fut réalisé. L'orgue a été plutôt bien conservé. Sa pédale, de 18 notes à l'origine (en 1875...) a été complétée par la suite.

1875 : Strasbourg, Théâtre de la place Broglie

1875 : Strasbourg, Théâtre de la place Broglie

Disparu en 1940.

L'instrument disparut lors de la seconde Guerre mondiale.

1876 : Otterswiller (région de Marmoutier), St-Michel

1876 : Otterswiller (région de Marmoutier), St-Michel

Instrument actuel.

Cet instrument a été plusieurs fois fortement modifié. Avec deux Flûtes 4' à chaque manuel : Flûte majeure et traverse au grand-orgue (en plus du Prestant), Flûte à cheminée et Dulciane au récit (en plus de la Fugara) et son "cryptopositif", il ne manque pas d'originalité.

1877 : Weyersheim (région de Brumath), St-Michel

1877 : Weyersheim (région de Brumath), St-Michel

Remplacé par Franz Xaver Kriess (1916).

L'orgue construit par Charles Wetzel en 1877 avait 22 jeux. Il fut reconstruit à deux reprises, la dernière en 1999 en néo-baroque, avec Cymbale et Tierce de rigueur.

De 1877 date un cuisant échec de Charles Wetzel face à Heinrich Koulen, à Strasbourg, St-Pierre-le-Vieux. L'église était pourtant dotée d'un orgue de son père (1844), que Charles avait remonté avec son frère après les travaux (1869). Wetzel, un peu "frileux" sur cette affaire (pourtant fort importante, on le devine), avait proposé une réparation, l'ajout d'un positif, et deux jeux de pédale. Mais avec des conseillers de la trempe de Wilhelm Sering et Marie-Joseph Erb, on comprend que le simple "upgrade" d'orgue de 1844 ne faisait pas le poids face à l'ambitieux projet de Koulen.

Avant de conclure quoi que ce soit leur la fiabilité ou la non fiabilité de cet orgue Koulen, il faut se souvenir qu'un 1912, l'église a été amputée de deux travées (pour laisser passer la rue du 22 novembre)... ce qui n'était pas sans avoir quelques conséquences. Pour l'orgue, la Ville fit de belles promesses. Assez crédibles, d'ailleurs, tant que l'argent était disponible : un 3-claviers dans un buffet neuf. Lorsque les subsides vinrent à manquer, on suggéra quelques approches plus "pragmatiques" : le buffet neuf pourrait être très simple, le vieux buffet revendu, et tous les éléments récupérables du "vieil" orgue devraient être récupérés... En fait, cela signifia la fin de l'orgue Koulen (démonté et entreposé : on sait ce que cela veut dire). Du coup, on comprend pourquoi le buffet Wetzel de cet instrument se trouvait à nouveau chez Roethinger vers 1930 ! (Voir "Les Bois").

1878 : Waltersweier (D)

1878 : Waltersweier (D)L'orgue Wetzel était hors service en 1956. Il fut remplacé par Hesse (Karlsruhe), puis par une chose électronique. [KathOffenbourg]

1878 : Belfort (90), protestante

1878 : Belfort (90), protestanteL'instrument de Charles Wetzel a été remplacé en 1984 par un néo-baroque neuf. Notons que la traction (mécanique) ne devait pas donner satisfaction : dès 1883, il y eut un devis pour le "changement du mécanisme".

Le projet pour Bettbronn (57), toujours en 1878 (I/P 10j avec pédalier de 18 notes) ne convenait pas : c'est Dalstein-Haerpfer qui posa l'orgue en 1884. Ce bel instrument de Boulay, pour le coup, a donné tout satisfaction, puisqu'il est resté totalement authentique. [IOLMO:A-Gp188-90]

1879 : Bergheim (région de Ribeauvillé), Eglise de la Vierge Marie

1879 : Bergheim (région de Ribeauvillé), Eglise de la Vierge Marie

Remplacé par Martin et Joseph Rinckenbach (1903).

En 1879, Emile Wetzel, alors installé à Bergheim, construisit un orgue neuf, en ne gardant de l'instrument de Von Esch que les ornements du buffet. L'accord fut signé le 23/11/1876, et ce fut donc un chantier plutôt long. La (première) réception eut lieu le 31/03/1879 par François Xavier Rueher. Au début du 20ème siècle, le buffet, donc la façade de l'orgue Wetzel, étaient attribués à... Silbermann. C'est Eugène Hans, le curé (et historien) du lieu qui l'attestait. Du coup, on 1917, la Montre fut épargnée lors de la réquisition des tuyaux de façade (car elle avait un "intérêt historique"), et l'orgue de Bergheim resta doté d'une Montre Wetzel authentique ! Par contre, la partie instrumentale ne donnait pas satisfaction. Et Hans s'en plaignait : "Orgel missklingend und teilweise stumm" ("L'orgue sonne mal et il est en partie muet"). L'orgue Emile Wetzel n'était donc pas une réussite. Il manquait sûrement quelque chose pour que la "sauce prenne". Et ce quelque chose s'appelait sûrement Charles.

L'orgue de Bergheim a été finalisé par Martin et Joseph Rinckenbach (1903). Bergheim entretint et respecta son orgue symphonique jusqu'en 2006... où l'instrument fut reconstruit dans une logique néo-classique (3 claviers). On perdit à la fois un témoin remarquable de la facture de Martin et Joseph Rinckenbach, et à peu près tout ce qui restait d'Emile Wetzel, qui avait pourtant installé ses ateliers à Bergheim.

1880 : Wangen (région de Wasselonne), St-Etienne

1880 : Wangen (région de Wasselonne), St-Etienne

Instrument actuel.

Partie instrumentale classée Monument Historique (15/05/1997).

Le buffet est plutôt original, puisque les tourelles latérales sont plates, alors que la centrale est arrondie. Cet instrument (II/P 20j) est l'un des Wetzel les plus significatifs de la production. Il y a deux 4' au récit : Flûte amabile et Dulciane.

Charles Wetzel fit en 1880 des travaux à Dolving (57), ce qui explique qu'on trouve là-bas une console Wetzel... transformée en armoire. Il s'agissait d'ajouter un clavier à l'orgue Jean-Frédéric I Verchneider du lieu. L'instrument a été reconstruit en 1907 par Franz Staudt. [IOLMO:A-Gp452-5]

En 1881, Charles Wetzel élabora un projet pour un petit orgue (I/0P 6j) pour Levoncourt (il s'agit bien du Levoncourt haut-rhinois, et pas de la commune de Meuse). Ce projet ne vint probablement pas à exécution, ou du moins pas tout de suite : en 1898 on se servait d'un harmonium. Il y a eu un orgue à Levoncout à partir de 1863, quand le facteur Catin (Cornel) y a installé un instrument d'occasion venant du collège de Porrentruy. C'est probablement cet instrument que Wetzel proposait de remplacer. Mathias indique ensuite à nouveau (après 1898) la présence d'un orgue. Wetzel a peut-être réparé ou remplacé le petit orgue qui éait venu de Porrentruy. Barth indique que l'instrument semble avoir disparu avant 1934. Un incendie détruisit l'église en 1961. Actuellement, c'est l'une des seules églises d'Alsace à être dépourvue d'orgue.

Pour Völklingen (D), Wetzel élabora en 1882 un projet (II/P 16j) muni de son fameux Contrebassson 16' "eigene Erfindung, patentiert" ("sa propre découverte, brevetée"). Ce Contrebasson fut également proposé (sans succès) à Otterswiller la même année. Il a été réalisé à Neudorf en 1885.

1883 : Maizières-lès-Metz (57)

1883 : Maizières-lès-Metz (57)Détruit par faits de guerre en 1944.

L'instrument, perdu au cours de la seconde guerre mondiale, avait été complété en 1886. [IOLMO:H-Mip 1110-1112]

Charles Wetzel fut pris d'envie d'exportation. En 1882, il semble avoir posé un orgue pour une salle de concerts (II/P 15j) (pédalier de 27 notes) à Berlin (D). En 1883, il rédigea un devis à destination du Mexique (II/P 26), à nouveau avec une vraie pédale de 27 notes et récit expressif. Les pédaliers de 18 notes semblent (enfin) définitivement révolus pour les grands instruments, mais, on va le voir, pas pour les petits. En 1888, il y eut un projet pour Buenos Aires (Argentine).

1884 : Irmstett (région de Wasselonne), St-Ulrich

1884 : Irmstett (région de Wasselonne), St-Ulrich

Remplacé par Franz Heinrich Kriess (1922).

L'histoire de cet instrument est significative : l'orgue de Charles Wetzel (I/0P 6j) avec son pédalier accroché de 18 notes n'avait pas grand avenir dès sa construction en 1884 : il n'était plus du tout conforme aux standards, et bien trop limité. Finalement, l'instrument fut complété par un jeu manuel supplémentaire ainsi qu'un 8 pieds de pédale (18 notes). Il n'est pas étonnant que l'on ait demandé à Franz Xaver Kriess de le reconstruire sur deux manuels et pédale complète en 1922.

Pour l'Ay-sur-Moselle (57), en 1884, Charles Wetzel commit la même erreur : I/P 14j avec une pédale de 18 notes, cinq 4' et Doublette. "Comme en 40." La maison Dalstein-Haerpfer emporta l'affaire en 1895. [IOLMO:A-Gp123-5]

1885 : Neudorf (région de Strasbourg), Eglise protestante

1885 : Neudorf (région de Strasbourg), Eglise protestante

Détruit par faits de guerre en 1943. Remplacé par Alfred Kern (1966).

Des jeux rescapés ont servi pour construire l'instrument (provisoire) du foyer protestant à Neudorf, mais comme ce dernier orgue a disparu vers 1990, on ne sait pas où ils sont.

Pour Geispolsheim Charles Wetzel proposa deux projets en 1885. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que le second de ces projets concernait un 3-claviers (grand-orgue de 14 registres, récit expressif de 6 registres, pédale de 5 registres et positif de 8 registres) pour lequel il était prévu deux buffets : c'est donc que Wetzel comptait construire un positif de dos en 1885 !

Wetzel avait à sa charge l'entretien de l'orgue d'Ebersmunster, puisqu'il a inscrit "Charles Wetzel, facteur d'orgues, de la Société des Fanfares, et membre honoraire de l'Institut des artistes musiciens de Strasbourg" sur une porte de la clôture de pédale. En 1887, il proposa même une importante transformation, qui ne vint heureusement pas à exécution. [PMSRHW] [PMSWETZEL76]

Charles et Edgard Wetzel (1886-1902)

Charles et Edgard Wetzel (1886-1902)

Edgard Wetzel (1865 - 1945).

Edgard Wetzel (1865 - 1945).En 1886, lorsqu'il délivra son projet pour Neudorf, St-Aloyse, Charles expliqua qu'il avait été conçu selon la façon de Cavaillé-Coll, où son fils a fait son apprentissage : "nach Art von Cavaillé-Coll ; da mein Sohn seine Ausbildungszeit bei Cavaillé-Coll vollendet hat und wieder in mein Geschäft zurückgekehrt ist."

1887 : Junglinster (L)

1887 : Junglinster (L)L'instrument a été construit dans un buffet historique (certaines parties datent du tout début du 17ème !), qui est venu en 1792 de Marienthal (pas l'Alsacien, le Luxembourgeois, près d'Ansembourg, qui avait été fermé en 1783). Charles Wetzel n'a gardé que le buffet, et muni son instrument d'une console latérale mécanique (II/0P 12j). L'instrument a été transformé en 1939 par Georg Haupt de Lintgen. Hugo Mayer de Heusweiler l'a reconstruit en 2010 dans l'esprit de Charles Wetzel (tuyaux anciens conservés). [OrguesLu]

1887 : Clemency (L)

1887 : Clemency (L)Cet orgue a été modifié en 1939 par Georges Haupt, mais existe toujours. [OrguesLu]

En 1887, le 14 juillet, s'éteint Martin Wetzel, le fondateur de la maison.

1888 : Pfaffenthal (L), Elisabetherinnen (aujourd'hui hôspice)

1888 : Pfaffenthal (L), Elisabetherinnen (aujourd'hui hôspice)Construit pour les nones (qui étaient venues en 1843 de Heiliggeist : l'édifice était un couvent), il est à présent l'orgue de la chapelle de la maison de retraite, et resté absolument authentique (II/0P 8j). Le traité, entre Charles Wetzel et "Schwester Johanna Colas, Oberin der Elisabetherinnen" est daté du 10/12/1887 (composition identique à celle qui a été réalisée). Il a été reçu le 28/07/1888. L'orgue est aujourd'hui Classé, et a bénéficié d'un relevage par la maison Mayer de Heusweiler en 2008. Le buffet est néo-gothique, les sommiers à gravures et la traction mécanique (console indépendante face à la nef, disposée alla Cavaillé-Coll ; plaque d'adresse ovale blanche). Comme le fait remarquer le site sur les orgues du Luxembourg (qui propose un photo), la composition de ce petit bijou est délicieusement "Hochromantik" : [OrguesLu] [AmisdelorguesLu]

En 1888, Charles Wetzel rédigea le devis de ce qui aurait été le plus grand des orgues Wetzel : III/P 34j avec deux plans sonores expressifs (positif et récit). Il était destiné au conservatoire de Strasbourg, qui était alors installé (depuis 1877) à l'Aubette. D'après Wetzel, cet orgue fut commandé. Mais, d'une part, on en trouve aucune trace (or, un orgue de 16', ça ne se carapate pas comme ça), et d'autre part Heinrich Koulen aussi a posé un orgue au conservatoire, en 1890. (Notons que Charles Wetzel a par ailleurs affirmé que son projet de 1890 pour Wangenbourg a été commandé, alors que là-bas, c'est bien un - très bel - orgue Franz Xaver Kriess qui fut posé en 1891.)

Evidemment, une composition d'orgue de conservatoire, c'est comme une décision de justice, ça ne se commente pas. (Ou alors, quand on le fait, on commence par le rappeler.) Mais cet instrument aurait été totalement atypique dans la production Wetzel : la seule Montre 16', le seul pédalier réellement complet (30 notes) (qui aurait été assorti de manuels s'arrêtant au Fa, soit 54 notes). On se demande si c'était un pré-romantique avec 40 ans de retard (Doublette, Cornet, Plein-jeu et Clairon au grand orgue muni d'un Salicional mais pas d'une vraie Gambe, Bombarde et Trompette de pédale, jeu d'anche coupé en basse+dessus) ou un néo-classique avec 40 ans d'avance. On imagine que le "Fiffaro" (Piffaro ?), le Bifara et la Jubal[floete ?] étaient des jeux à bouche double (ou à deux rangs). Wetzel prétendait s'inspirer de Cavaillé-Coll : on trouve effectivement les Flûtes et la Trompette harmoniques, mais l'ensemble paraît tout de même plus influencé par Walcker... Notons que c'est quand même bien un Wetzel : deux 4' à chaque manuel !

1889 : Bourscheid (57)

1889 : Bourscheid (57)Cet orgue Charles et Edgard Wetzel, est resté authentique ; mais il ne semble pas intéresser grand monde : il était déclaré en mauvais état en 1969 et 1988. [IOLMO:A-Gp267-9]

L'orgue de Vescheim (57), qui a sa photo dans "Rinckenbach, Herisé, Wetzel" (projet de 1889, II/P 12j, avec une pédale de "Donner") a été placé en 1890 par Bartholomaei & Blési (I/P 7j).

vers 1890 : Brumath, Chapelle protestante de l'hôpital

vers 1890 : Brumath, Chapelle protestante de l'hôpital

Instrument actuel.

On ne sait pas vraiment d'où venait cet orgue. Aujourd'hui, on peut l'attribuer à Charles Wetzel, mais on ne sait pas quand il a été construit : il n'apparaît pas dans les archives Wetzel. Il a été posé entre 1859 et 1890.

1890 : Mamer (L)

1890 : Mamer (L)Cet instrument (II/P 12j) n'existe plus : il a été remplacé en 1965 par un orgue néo-baroque. Mamer occupe une place particulière dans la vie d'Edgard Wetzel, puis qu'il y épousa Berthe Fresez en 1893 (donc, a priori, au son de cet orgue). [OrguesLu] [PMSRHW]

Edgard Wetzel prétendit en 1935 être l'auteur de l'orgue de Mittelhausen : il y a donc sûrement travaillé. Mais cela reste difficilement explicable.

1890 : Sélestat, Synagogue

1890 : Sélestat, Synagogue

Cet instrument fait partie d'une suite d'orgues que Charles Wetzel posa dans les synagogues alsaciennes entre 1869 et 1895. En fait c'est lui qui obtint presque tous les marchés pour les orgues de synagogues en Alsace et en Moselle. Après lui, ce fut Roethinger et Haerpfer. L'orgue de Sélestat a disparu en 1940.

1891 : Mulhouse, Synagogue Orgue du sous-sol

1891 : Mulhouse, Synagogue Orgue du sous-sol

Le devis de Charles Wetzel est daté de mars 1891. Cet instrument, destiné au sous-sol de la synagogue, fut posé la même année (Wetzel s'engageait à l'achever pour le 1er Août), doté de 6 ans de garantie. Il ne s'agit donc pas de l'orgue de tribune, posé par Wetzel dans le même édifice au cours de l'année suivante. Georges Schwenkedel reçut l'ordre de procéder à son démontage le 14/08/1941. L'orgue était destiné au théâtre (de la Sinne ?) de Mulhouse. Tout l'instrument ne fut pas remonté au théâtre de Mulhouse : il est probable que des éléments de la console (en particulier les claviers) aient pris la direction de Wickersheim-Wilshausen, où l'orgue Théodore Stiehr, 1876, devait être muni d'un clavier de récit.

1891 : St-Jean-Kourtzerode (57)

1891 : St-Jean-Kourtzerode (57)Ce projet a probablement été réalisé. L'instrument a été endommagé en 1944, puis mal entreposé. Seule quelques tuyaux de métal étaient récupérables. [IOLMO:Mo-Sap1828-30]

En 1891 mourut Emile Louis Wetzel, le fils et successeur présumé d'Emile, à l'âge de 25 ans. Pour Emile, ce fut la fin, et le seul orgue qu'on puisse lui attribuer est donc celui de Bergheim, c'est-à-dire la localité où il avait ses ateliers.

1892 : Mulhouse, Synagogue Orgue de tribune

1892 : Mulhouse, Synagogue Orgue de tribune

Le 10/05/2010 un incendie affecta gravement l'édifice, et l'orgue Wetzel fut entièrement détruit. La communauté juive de Mulhouse se vit ce jour-là affectée d'un nouveau malheur, tandis que l'orgue alsacien perdait un précieux représentant de l'époque romantique - la plus glorieuse de sa facture. On ne peut que regretter ce témoin si original, parfois loué, parfois contesté (il ne laissait personne indifférent !), légué par une histoire musicale si passionnante. Le "grand Wetzel de Mulhouse" est donc à présent entré dans la légende, rejoignant celui de la grande synagogue de la place des Halles de Strasbourg.

1893 : Knoersheim (région de Marmoutier), St-Michel

1893 : Knoersheim (région de Marmoutier), St-Michel

Instrument actuel.

Pour tenir le budget, on fit usage de tuyaux d'occasion, que Charles Wetzel appelait joliment "tuyaux de rencontre". Mais le buffet est en chêne : on savait faire des concessions, certes, mais pas sur la longévité ! La transmission est mécanique, et la console indépendante.

1894 : Rougemont-le-Château (90)

1894 : Rougemont-le-Château (90)C'est probablement le plus beau des Wetzel (a ex-aequo avec celui de Strasbourg, St-Louis), mais il n'est pas en Alsace... Le traité entre "Charles Wetzel et fils" et le curé Menétré est daté du 15/02/1894, et l'orgue a été reçu le 19/07/1894. 5 mois de délai ! La maison Wetzel devait être très bien organisée (ou dotée d'un important stock d'éléments construits en avance) pour tenir un pareil délai. [Orgalie]

C'était un cadeau du curé Meinrad-Guthmann pour son ancienne paroisse... Et quel cadeau ! On sait que l'orgue était muni d'une pédale de tonnerre (Wetzel écrivait "Donner"). La Trompette manuelle fut finalement posée au récit. Dans les années 50, le facteur Georgel posa une boîte expressive, et remplaça la Trompette de pédale par un Ophicléide 16' "de rencontre" (Jacquet, venant d'un orgue de la Meuse). A part cela, ce joyau de la maison Wetzel est authentique. [Orgalie]

1895 : Lipsheim (région de Geispolsheim), St-Pancrace

1895 : Lipsheim (région de Geispolsheim), St-Pancrace

Instrument actuel.

Cela semble avoir été le premier orgue pneumatique des Wetzel. 1895, c'est plutôt tôt pour passer au pneumatique, ce qui les classe plutôt dans les pionniers (Koulen 1885, Roethinger 1897). Pour les Rinckenbach, ce ne se fera qu'en 1899. La maison Stiehr n'y passa jamais. L'instrument lui-même, très attachant et intéressant, est une grande réussite. Régulièrement entretenu, il mériterait tout de même un relevage en profondeur.

vers 1895 : Benfeld, Synagogue

vers 1895 : Benfeld, Synagogue

Instrument actuel.

Partie instrumentale classée Monument Historique (10/2015).

Cet instrument est doublement historique : il est resté authentique, et c'est le seul survivant des orgues posés dans les synagogues d'Alsace. Et donc l'unique témoin d'une histoire passionnante.

1895 : Dalhunden (région de Bischwiller), Eglise protestante

1895 : Dalhunden (région de Bischwiller), Eglise protestante

Instrument actuel.

L'instrument compte 7 jeux (6 au manuel), mais tout de même deux 4' : un Prestant et une Flûte à cheminée.

1895 : Goerlingen (région de Drulingen), Eglise protestante

1895 : Goerlingen (région de Drulingen), Eglise protestante

Instrument actuel.

Ce petit orgue (I/P 9j), est, avec son contemporain de Dalhunden; une sorte de retour aux sources pour la maison Wetzel. Il est resté remarquablement authentique. C'est assurément un vrai Wetzel : il y a deux 4' (Prestant et Cor de nuit) et la composition privilégie le côté "Flûté" au côté "Gambé" : le "carré d'or" de jeux de 8' est une Montre, un Bourdon, une Flûte ouverte et un Salicional . La pédale avait 27 notes dès l'origine.

1895 : Strasbourg, St-Louis

1895 : Strasbourg, St-Louis

Instrument actuel.

Partie instrumentale classée Monument Historique (20/11/2018).

Cet orgue (II/P 25j), à transmission mécanique avec machine Barker est le chef d'oeuvre de la maison Wetzel. Il fut reçu le 28/08/1895 par Théodore Thurner, Marie-Joseph Erb et Ernest Münch. Une modification eut lieu en 1956, par la maison Schwenkedel, mais cela se fit principalement par sommiers supplémentaires.

La localité de Saint-Pierre est connue, dans le monde de l'orgue, pour avoir abrité les ateliers de Charles et Edgard Wetzel. Charles vint s'y installer en 1897, après son échec aux élections municipales de Strasbourg. Il y mourut en 1902, et son fils prit sa succession. Edgard quitta St-Pierre en 1908 pour Strasbourg, afin de se rapprocher de ses clients. Mais son entreprise - comme d'autres - connaissait déjà de fortes difficultés.

1897 : Reitwiller (région de Truchtersheim), Eglise protestante

1897 : Reitwiller (région de Truchtersheim), Eglise protestante

Remplacé par Alfred et Daniel Kern (1995).

Cet orgue était absolument authentique en 1994, quand il fut impitoyablement éliminé pour faire place à du "moderne" ! Comment a-t-on pu laisser éliminer un orgue historique, alors même qu'à l'époque tous les experts et facteurs donnaient dans la rhétorique "historiciste" ? Comment a-t-on pu laisser faire cela, alors que le buffet et la partie instrumentale de Wetzel étaient en parfaite harmonie, puisque construits ensemble ?

Edgard Wetzel seul (1902-1945)

Edgard Wetzel seul (1902-1945)

Edgard Wetzel (05/06/1865 - 18/01/1945) était fils de Charles. On l'a vu : vers 1885, il acheva sa formation à Paris, chez Cavaillé-Coll, où il resta 1 ou 2 ans. Son père le rappela pour effectuer le travail de Strasbourg, St-Thomas.

En 1903, Edgard Wetzel modifia l'orgue de St-Martin en y installant une console indépendante (c'est sûrement un des premiers travaux d'Edgard sans son père, mort en 1902). La pauvre chose est dans un tel état (2016) qu'on ne peut pas bien évaluer la réelle nature des travaux de Wetzel. La console est plutôt rustique : on est bien loin de la belle console de Rougemont.

La plaque d'adresse Wetzel sur la console de St-Martin : "Gegründet 1827 - Ch.Wetzel & Sohn"

La plaque d'adresse Wetzel sur la console de St-Martin : "Gegründet 1827 - Ch.Wetzel & Sohn"Au 20ème siècle, l'entreprise fut assurément moins prospère que par le passé. Il faut dire que la concurrence était nombreuse et très talentueuse. En 1908, Edgard quitta St-Pierre pour revenir s'établir à Strasbourg, juste derrière l'église St-Nicolas.

La liste de Strasbourg, en 1917

Edgard Wetzel fit un joli cadeau aux historiens de l'orgue quand il dressa, le 18/02/1917, liste des orgues de Strasbourg en 1917. C'était fort probablement suite à l'annonce de la réquisition des tuyaux de façade par les autorités ; mais comme il ne semble pas avoir eu le moindre rôle dans l'affaire, il a probablement travaillé sur cette liste pour qu'elle serve de référence. [PMSAVS84SXB:p79-80]

1926 : Mulcey (57)

1926 : Mulcey (57)Le "dernier Wetzel" (entièrement neuf) se trouve en Moselle, à Mulcey. La tuyauterie métallique a été fournie par Chwatal & Sohn, de Merseburg. Les claviers ont 5 octaves. La plaque d'adresse est on ne peut plus modeste : "Wetzel Strasbourg". Elle est en ébène. [IOLMO:Mo-Sap1497-9]

1924 : Weiterswiller (région de la Petite-Pierre), Eglise protestante

1924 : Weiterswiller (région de la Petite-Pierre), Eglise protestante

Remplacé par Freddy Bauer (1995).