Buffet inscrit à l'Inventaire Supplémentaire, 09/09/1993.

Le buffet Dock et Blumer de l'orgue Merklin du Temple Neuf.

Le buffet Dock et Blumer de l'orgue Merklin du Temple Neuf.Photo de Roland Lopes, 19/09/2008.

L'histoire des orgues du Temple Neuf tient une grande place dans celle de l'Orgue alsacien. Tout comme l'histoire du Temple Neuf tient une grande place dans celle de l'Alsace. Bien sûr, un des événements majeurs restera l'effrayant bombardement du 24/08/1870 : dans l'incendie disparut la très riche bibliothèque de Strasbourg, et l'orgue Jean-André Silbermann (1749) du lieu. En 1877, le nouvel édifice néo-roman fut doté d'un autre orgue d'exception, bien sûr aux couleurs romantiques et symphoniques. Cet instrument est aujourd'hui le seul représentant de l'esthétique symphonique parisienne à Strasbourg.

1660

Historique

Avant 1681, l'ancienne église des Dominicains avait déjà été consacrée au culte protestant. Après une période d'abandon, suite au départ des Dominicains, le culte en langue française fut célébré, d'abord dans l'oratoire, de 1538, et jusqu'en 1561. Il s'agissait déjà "remplacer" la cathédrale. Après l'intervention de Louis XIV à Strasbourg, il était clair de la cathédrale ne serait plus disponible pour le culte protestant, et le Temple Neuf fut aménagé en conséquence. Il y avait eu quelques orgues de choeur. Et pour l'orgue "principal", la communauté y installa celui du jubé de la Cathédrale, qui avait été construit par Matthias Tretzscher, de Culmbach, en 1660. [IHOA]

![]() On trouvera sur la page consacrée au couvent des Dominicains les orgues "médiévaux" installés dans l'édifice avant son "passage à la Réforme".

On trouvera sur la page consacrée au couvent des Dominicains les orgues "médiévaux" installés dans l'édifice avant son "passage à la Réforme".

L'instrument fut agrandi en 1684 par Frantz Freundt. [IHOA]

La tradition de prestations musicales de qualité au Temple Neuf ne date pas d'hier : le 24/09/1696, l'historien (et champagnologue) Dom Thierry Ruinart, de passage à Strasbourg, y assista à une communion qui lui fit grande impression : "Cet acte est accompagné d'une musique très douce à laquelle se joignent quelques voix et quelques instruments." (Stoeber, "Curiosités de voyages en Alsace".) [Barth]

Historique

Juste avant 1701, le facteur Friedrich Ring commença à réaliser un orgue neuf (en prévoyant de réutiliser 14 jeux de l'instrument précédent). Le projet comptait 3 manuels, 25 jeux, avec une pédale indépendante de 5, dont, déjà un Bourdon 32'. Mais Ring mourut en 1701, laissant l'instrument inachevé : il manquait le buffet du positif de dos, et les sommiers n'étaient pas finis. [IHOA] [MSTempleNeuf]

Il avait d'ailleurs repris l'ancien orgue Tretzscher/Freundt, mais on ne sait pas ce qu'il en fit. [IHOA]

En 1702, on choisit Claude Legros, de Metz, pour finir l'instrument. Une première tranche consista à fournir l'orgue sans pédale séparée, le pédalier fonctionnant un tirasse du grand-orgue. [IHOA] [MSTempleNeuf] [HOIE]

Voici la composition de l'orgue réalisé (Principaux en étain sur pied d'étoffe) :

Le choix de Legros s'était bien sûr fait au grand dam d'André Silbermann (qui avait d'ailleurs un moment travaillé chez Ring). Ce qui ne fut probablement pas sans conséquence sur la carrière de ce dernier : cela confirma probablement pour lui la nécessité de s'inspirer du "goût français", puisque c'était ce que voulaient les commanditaires. Quand Legros posa sa pédale indépendante (3 jeux de 17 notes : Flûte 16' et 8', et Bombarde en fer blanc), celle-ci ne donna pas satisfaction. On demanda donc conseil à André Silbermann, qui conclut qu'il fallait entièrement la refaire. Suivant son devis du 07/10/1707, Silbermann voulait livrer 1708 une pédale de 7 jeux : 16' ouvert, 16' bouché, Octavebasse, Grosse quinte, Prestant, Mixture 6 rangs (2'2/3), et Trompette. A la réalisation, on préféra un Clairon au 16' bouché. Les deux Flûtes 16' et 8' étaient sans tirant et parlaient en permanence. [MSTempleNeuf] [HOIE]

Un orgue dans le style classique français, avec une pédale indépendante et un pédalier utilisable : c'est en quelque sorte le principe fondateur de l'esthétique Silbermann. Plus tard, on le verra, lorsque Jean-André, le fils d'André, revint de son voyage en Saxe chez son oncle Gottfried, l'idée de l'Oberwerk complet avait fait son chemin (orgue Gottfried Silbermann de Zittau), comme l'ajout de jeux tels que le Sifflet ou le Basson. Mais cet instrument servait quand même de "base" à toutes ces évolutions.

L'instrument fut déménagé par Johann Georg Rohrer à St-Grégoire-le-Grand de Ribeauvillé en 1749. La suite de son histoire est émaillée de nombreuses péripéties, mais on peut encore y voir son magnifique buffet. [IHOA] [HOIE]

Historique

C'est en 1749 que fut construit le grand 3-claviers de le "Predigerkirche", oeuvre de Jean-André Silbermann (avec Jean-Daniel). Le projet fut lancé en 1747, et l'accord conclus le 27/06/1747. L'orgue fut achevé le 13/11/1749 et inauguré le 16/11/1749. [MSTempleNeuf] [ArchSilb]

Ce dessin de Jean-André Silbermann représentant l'orgue du Temple Neuf

Ce dessin de Jean-André Silbermann représentant l'orgue du Temple Neuforne la couverture de l'édition des Archives Silbermann éditées par Amadeus Verlag en 1994. Photo fournie par Gilles Ritz.

Notons qu'on 1746, Jean-Daniel Silbermann compte parmi les organistes du Temple Neuf. C'est d'ailleurs lui qui tiendra les claviers lors de l'inauguration.

L'orgue (III/P 46j) était doté d'un Oberwerk complet, d'un 16' ouvert à la pédale, mais n'était pas un vrai "seize pieds" puisque son grand-orgue était fondé sur un Bourdon 16'. C'est un orgue d' "après 1741", c'est à dire réalisé après le voyage de Jean-André en Saxe, dans les ateliers de son oncle Gottfried, où il vit le genèse de l'orgue de Zittau, St-Jean. Notons qu'en 1749, Jean-Daniel fit lui aussi un voyage en Saxe. A l'occasion de l'installation de l'orgue dans la nef (à partir du 21/05/1749), on en profita pour la "faire belle" en blanchissant les murs. [MSTempleNeuf] [GRitz]

La composition n'est pas certaine : elle a été restituée d'après des notes prises par Silbermann ou ultérieures, qui sont parfois en contradiction. Jean-André avait été malade (jaunisse). L'harmonisation des jeux à bouche ayant été faite par Jean-Daniel (qui ne prenait pas de notes dans les "archives"), on ne peut pas reconstituer la composition, comme souvent, d'après les compte-rendus des travaux effectués sur place. Ainsi, le Larigot était sûrement au positif, et non à l'Oberwerk. De plus, dans la première moitié du 20 ème siècle, de nombreuses confusions ont été faites entre l'orgue Ring/Legros, et l'orgue Silbermann. [ArchSilb]

En 1755, Johann Gottfried Feigler succéda à Jean-Henri Silbermann comme organiste "suppléant" du Temple Neuf (notons que "titulaire" était probablement une position plutôt honorifique). Il devint titulaire de 1757 à 1772.

En 1756, à l'occasion d'un relevage, Jean-André Silbermann compléta l'Oberwerk en offrant une anche coupée en basse/dessus : un Basson 8' avec un dessus de Trompette. [MSTempleNeuf] [ArchSilb]

Ce cadeau fut très apprécié, mais n'a pas été très bon pour l'Emploi : le jeu d'orgue pouvait parfaitement servir pour le Continuo, et, du coup, on se passa du basson de l'orchestre (2 Louis d'or économisés par an) ! [MSTempleNeuf]

En 1772, en raison des travaux menés dans le choeur pour y accueillir la bibliothèque, il fallut déplacer les soufflets. Dès lors, ils étaient logés au deuxième étage de la première travée du choeur (de l'autre côté du mur). [MSTempleNeuf]

Sifflet et Basson semblent être une première, et bien une influence "Saxonne". Il n'existe qu'un autre exemple d'Oberwerk (complet) dans la production de Jean-André Silbermann : celui de Sankt-Blasien (1775). On y retrouvera le Sifflet et le Basson.

C'était l'un des orgues préférés de Jean-André Silbermann : lorsque W.A. Mozart vint à Strasbourg, en octobre 1778, il lui proposa de jouer en public à deux endroits : à St-Thomas et au Temple Neuf. Notons que Charles Riepp avait été aussi amené à cet orgue en 1760, en plus de celui de St-Thomas, et celui de St-Guillaume. Riepp était probablement ce qu'on appellerait aujourd'hui un diplomate ; ou un authentique enthousiaste. Il adora le Cromorne et le Basson (dont il demanda à voir un tuyau). Feigler joua le Tutti, et Riepp put livrer ses compliments. [MSTempleNeuf]

L'instrument connut d'autres visiteurs célèbres : l'abbé Vogler en 1781 pour un concert de bienfaisance, et, en 1836, Sigismond Neukomm. Ce dernier préparait le voyage d'étude de son ami Aristide Cavaillé-Coll, qui vint à son tour visiter l'instrument en septembre 1844 ; il ne fut pas vraiment enthousiasmé par la facture Silbermann, et laissa son fameux "C'est bien comme jeux de fonds, mauvais comme jeux d'anches : en somme, ces orgues, sous le rapport de la mécanique et de la soufflerie, ont les mêmes qualités et les mêmes défauts que tous nos anciens instruments". [MSTempleNeuf]

Josias assura un entretien durant sa trop courte carrière, puis ce fut le tour de Conrad Sauer (1804). Contrairement au reste du mobilier du Temple Neuf, l'orgue fut épargné par les évènements révolutionnaires : un bon relevage et des travaux de soufflerie paraissent avoir suffi à rendre l'instrument opérationnel. L'entretien passa à Théodore Sauver après 1828. [MSTempleNeuf]

Après le départ de Théodore Sauer, entretien échut brièvement à George Wegmann (de 1833 à 1842) puis à Martin Wetzel qui fit une transformation en 1843. Car en juillet 1841, l'organiste Hepp avait laissé la place à Théophile Stern, qui avait amené des idées neuves pour le répertoire et l'instrument. [MSTempleNeuf]

Il y eut ensuite d'autres réparations (l'une consécutive à une attaque de souris affamées), toujours par la maison Wetzel, jusqu'en 1867. En 1860, lors de l'incendie du Gymnase mitoyen, les Wetzel (père et fils) furent d'un grand secours. Peut-être en raison des dégâts dus aux fumées, une opération d'envergure était plus que jamais nécessaire (soufflerie et nettoyage), mais Théophile Stern ne voulut pas qu'elle soit faite par la maison Wetzel ; cela fut repoussé. Tout comme fut repoussée l'opération consistant à ramener la soufflerie dans le nef (en la dotant de soufflets plus modernes) pour libérer la place côté coeur (bibliothèque). [MSTempleNeuf] [YMParisAlsace]

L'orgue fut détruit par faits de guerre au cours de la nuit du 23 au 24/08/1870, lors du siège de Strasbourg (voir ci-dessous). [IHOA]

Le buffet

Le dessin du buffet n'est pas sans rappeler l'orgue Ring du lieu : la structure était identique, mais les tourelles latérales étaient moins larges, et dépourvues de "2ème étage", et le positif de dos avait trois tourelles. L'Oberwerk avait un petit buffet sommital, conforme en cela au "Werkprincip".

Le décor était de style Louis XV, avec de nombreuses rocailles et motifs végétaux. Les couronnements des tourelles latérales figuraient des angelots tenant des écussons. Il y avait deux autres angelots assis sur l'Oberwerk, deux têtes de chérubins ailées sur les culots de chaque tourelle latérale du grand-orgue, et une sous la centrale. Le couronnement de la tourelle centrale figurait une couronne avec la colombe du Saint-Esprit. Ceux du positif étaient constitués de trois vases.

Historique

C'est en 1877 que fut posé le grand orgue symphonique, voulu par Théophile Stern, et construit par la maison Joseph Merklin. [YMParisAlsace] [TempleNeuf2008] [ITOA]

Depuis le 12/07/1841, le Temple Neuf avait pour organiste le célèbre Théophile Stern (1803-1886). Celui-ci avait de bonnes relations avec Joseph Merklin, qui était, sur le terrain parisien, le seul à pourvoir rivaliser, par la qualité de ses réalisations, avec Aristide Cavaillé-Coll. Pour remplacer l'instrument détruit (qui avait été le plus grand de Strasbourg), on décida que [les nouvelles orgues] "devront posséder 50 registres." Le conseil presbytéral demanda un devis à Joseph Merklin le 02/10/1874. Merklin était en concurrence directe avec la maison Wetzel (III/P 44j), mais les fils n'étaient pas Martin, et Stern n'avait plus du tout la même estime pour la maison Strasbourgeoise que par le passé (depuis 1841). Merklin proposa deux devis (37 et 42 jeux), et Stern appuya la maison parisienne, en demandant toutefois une Soubasse 32', et sans émettre d'avis pour départager les deux devis Merklin. Le conseil se décida pour le plus grand des deux instruments. Pour le buffet (non fourni par les maisons parisiennes), on opta pour la maison Blumer & Dock. Notons qu'à ce moment, le nouvel édifice néo-roman, oeuvre d'Emile Salomon, n'était pas achevé. On commanda l'orgue pour décembre 1876, en espérant pouvoir avancer la date à septembre si l'édifice était clos et couvert d'ici là. En fait, ce fut naturellement le contraire, et il fallut retarder la livraison. [YMParisAlsace] [TempleNeuf2008]

Bien sûr, Merklin fut choisi pour la qualité de ses instruments, mais aussi, par "patriotisme", comme ce fut le cas à Obernai. En fait d'orgue "parisien", celui-ci sortit des ateliers de Lyon. Un autre acteur entra en scène, en la personne du critique musical François Schwab. Son soutien très flatteur pour Merklin aida à "faire passer" le retard, et ses articles suggéraient habilement qu'Alexandre Guilmant serait parfait pour participer à inauguration du nouvel orgue. [YMParisAlsace]

L'orgue fut finalement achevé début août 1877. Il a été harmonisé par Jean-François Vogt, qui reçut une gratification pour son travail. La réception fut organisée pour le 26/09/1877, avec Théophile Stern, Alexandre Guilmant (Paris, Trinité), M. Blanck (Nancy), Rudolph Loew (Bâle, Ste-Elisabeth), Franz Stockhausen (Strasbourg, conservatoire), Max Schattenholtz (idem), Friedrich-Wilhelm Sering (Strasbourg, école normale protestante), mais aussi le compositeur Edmond Weber et François Schwab. La réception fut élogieuse, et il était d'usage de souligner les mérites de quelques jeux en particulier : ici, ce fut le Basson/Hautbois, le Salicional (II), le Quintaton et le Cor anglais. L'instrument a été inauguré dans la grande tradition parisienne, au cours de deux concerts, le 27/09 et le 28/09. Les deux se conclurent, évidemment, par un "Orage" improvisé par Alexandre Guilmant. [YMParisAlsace] [TempleNeuf2008] [ITOA] [Rupp]

Pour le premier concert (jeudi 27 septembre 1877 à 3 heures de l'après-midi) :

- Choral "Nun danket alle Gott", joué puis suivi d'une fantaisie (introduction, andante, finale) de Th. Stern, par son auteur.

- Grand air du Messias "Ich weiss dass mein Erlöser lebet" de Haendel, soprano avec accompagnement d'orgue, par Mlle Broistedt et Th. Stern.

- Première méditation et Grand choeur en ré majeur, d'A. Guilmant, par son auteur.

- "Air d'église" de Stradella, violon et orgue, par Georges Flach et Max Schrattenholtz.

- Fantaisie en la mineur de E.F. Richter, par R. Loew.

- Sonate en ré mineur de Corelli, violoncelle et orgue, par M. Roth et Th. Stern.

- Toccata et fugue en ré mineur de J.S. Bach, par d'A. Guilmant, suivie de la Marche funèbre et d Chant séraphique d'A. Guilmant, par son auteur.

- "Les Rameaux" de Fauré, baryton et orgue, par M. Cornélius et Th. Stern.

- Sonate en fa majeur, de Mendelssohn, par Max Schrattenholtz.

- "L'orage", improvisation à l'orgue, par A. Guilmant. [YMParisAlsace]

Pour le second concert (vendredi 28 septembre 1877 à 6 heures du soir) :

- Choral "Ein' feste Burg ist unser Gott" (M. Luther), joué puis suivi d'une fantaisie de Th. Stern, par son auteur.

- Grand air d'Elias "Höre Israel" de Mendelssohn, soprano avec accompagnement d'orgue, par Mlle Broistedt et Th. Stern.

- Deuxième concerto en si-bémol de Haendel, par A. Guilmant.

- Andante de la sonate en ré majeur de Mozart, violon et orgue, par Georges Flach et Max Schrattenholtz.

- Prélude et fugue en fa mineur de Haendel, par R. Loew.

- Adagio de W. Bargiel et Sarabande de J.S. Bach, violoncelle et orgue, par M. Roth et Th. Stern.

- Première sonate en ré mineur d'Alexandre Guilmant, par son auteur.

- Toccata en ré majeur, de J.S. Bach, avec introduction improvisée, par F.W. Sering.

- "L'orage", improvisation à l'orgue, par A. Guilmant. [YMParisAlsace]

Ces "social events" qu'étaient les réceptions et les inaugurations étaient bien sûr des éléments clé de la stratégie commerciale des grandes maisons de factures d'orgue, et un moment idéal pour "tisser des réseaux". Ici, ce fut encore plus vrai qu'ailleurs, car ce sont tout simplement des liens entre l'orgue allemand et l'orgue français que l'on créa. L'acteur central fut ici Friedrich-Wilhelm Sering, qui eut par la suite une influence prépondérante sur l'Orgue alsacien. Formé à Berlin dans la grande tradition musicale allemande, Sering était reconnu et inspirait confiance : il fut envoyé à Strasbourg dès 1871 suite à l'annexion. Un rôle évidemment officiel, politique ; une sorte d'ambassadeur musical. Sering tomba littéralement amoureux de cet orgue symphonique "parisien" et comprit immédiatement le potentiel lié au rapprochement des deux styles. Il disposait de plus de facteurs "locaux" capables de concrétiser ses idées : Heinrich Koulen, Martin Rinckenbach : une page nouvelle allait s'écrire. Sering fut, de ce point de vue, un visionnaire.

L'orgue fut alors le centre d'une activité culturelle intense : concerts (un moment hebdomadaires), récitals et auditions : on reçut Charles Locher (Berne), Camille Saint-Saëns, Eugène Gigout et de nombreux autres. Les "figures" locales, comme Marie-Joseph Erb, participaient bien sûr aussi. [YMParisAlsace]

Dans une lettre à la maison Merklin (1879) Théophile Stern nous révèle le seul vrai défaut de l'orgue : la Soubasse 32' n'a pas fonctionné du tout pendant longtemps (bien qu'il l'ait signalé lors des accords), et même quand Jean-François Vogt réussit à lui donner un peu de voix, celle-ci était bien loin de ce qui était espéré : Stern tenait tellement à ce jeu (et à la grosse Flûte 4' de pédale, aussi), pour ses "effets grandioses et sévères", mais force est de constater qu'il a été déçu. [TempleNeuf2008]

Il y avait une machine Barker pour le grand-orgue et la pédale, et une "assistance pneumatique" pour le récit.

L'entretien fut ensuite effectué par la maison Eberhard Friedrich Walcker, qui fit des travaux en 1900. Il est possible que les anches aient été "peaussées" à cette occasion. La soufflerie a été électrifiée en 1907. [TempleNeuf2008] [ITOA] [Rupp]

L'entretien passa à la maison Dalstein-Haerpfer, qui fit un relevage en 1915. Le pédalier aurait nécessité un remplacement, mais ce ne fut pas fait. [TempleNeuf2008]

En 1917, les tuyaux de façade ont été réquisitionnés par les autorités. [TempleNeuf2008]

La maison Frédéric Haerpfer fournit une façade neuve en 1924. [TempleNeuf2008]

En 1935, Frédéric Haerpfer proposa deux devis : un pour un relevage, l'autre pour une reconstruction totale de la traction (électro-pneumatique), incluant la pose d'une nouvelle console. Emile Rupp préférait le simple relevage, mais Charles Muller (Strasbourg, Conservatoire) réussit à convaincre le Consistoire de renouveler l'instrument en profondeur. Les travaux furent reçus fin 1935. Contrairement à ce qui était initialement prévu, les sommiers manuels furent tous remplacés. Ceux d'origine ont été réutilisés à Talange (57). Le Cor anglais céda sa place à un Cromorne, alors qu'une Tierce et un Nasard étaient ajoutés au récit. L'inauguration eut lieu le 09/02/1936, avec Alexandre Cellier (Paris, Temple de l'Etoile) aux claviers. [TempleNeuf2008] [ITOA]

Evidemment, l'opération avait causé la perte de la machine Barker de Merklin. Mais l'essentiel de la tuyauteire était sauf.

A Talange, l'inventaire des orgues de Lorraine trouva dans les années 1990 cinq sommiers à gravures : 2 diatoniques de grand-orgue (11 chapes), 1 chromatique de positif (9 chapes) et 2 diatoniques de récit (12 chapes ; basses au centre). Cet instrument avait connu un destin assez exceptionnel : il avait été commandé dès 1936 par l'abbé Thomas (qui a fait construire l'église de Jésus-ouvrier). Une fois achevé, il ne put prendre place dans l'édifice, encore inachevé. Du coup, sous l'occupation, l'orgue fut confisqué, puis agrandi pour être installé dans une salle de concerts à Metz. Quand l'abbé Thomas put récupérer son orgue, il était devenu beaucoup plus grand que prévu à l'origine ! [IOLMO]

Ces sommiers étaient bien ceux du Temple Neuf. Il permirent plus tard, grâce aux précieuses traces d'installation sur la charpente, de restituer la structure interne de l'orgue Merklin. [TempleNeuf2008]

En 1954, Ernest Muhleisen renouvela la traction (qui devint électrique), et changea 7 jeux, dans la mouvance "néo-classique". [ITOA]

Photo prise le 22/03/2003. La console n'est plus sous l'orgue !

Photo prise le 22/03/2003. La console n'est plus sous l'orgue !

La console était un peu perdue sur la tribune...

La console était un peu perdue sur la tribune...La console (indépendante) était située sur une tribune de côté, et non pas sous le buffet. Tirage des jeux par dominos avec code de couleur (caractères rouges pour le récit), placés en deux fois quatre rangées de six (à gauche et à droite des claviers). Commande des accouplements manuelle par dominos, situés au-dessus du troisième clavier, au centre (ceci permettant aussi de les programmer pour les combinaisons libres). Commandes des accouplements reprises par des poussoirs situés sous le premier clavier : III/II, III/I, II/I, III/Ped, II/Ped, I/P. Appel des combinaisons fixes par poussoirs, continuant la ligne précédente : P, MF, F, T (Tutti sans anches) et TA (Tutti avec anches), puis une languette d'annulation. Appel des combinaisons libres par poussoirs, continuant la ligne précédente, sous la 4ème octave du premier clavier : blanche, rouge, puis annulateur. Programmation des deux combinaisons libres par paillettes (une blanche, une rouge par domino) située au-dessus des dominos. En faisant usage de l'appel "jeu à mains", on pouvait y ajouter les jeux correspondant aux dominos selectionnés. Les deux "pédales piano automatiques" permettaient de renvoyer les jeux de pédale sélectionnés par de petites paillettes vertes (situées en bas des tableaux de dominos), quand on jouait le positif ou le récit (et de les remettre quand on jour le grand-orgue). De nombreuses commandes étaient reprises par pédales/cuillers. Pédales basculantes pour le crescendo (à gauche) et l'expression du récit (à droite). Cadran indicateur de crescendo linéaire, situé sous le porte-partitions, au centre. Voltmètre. [APlatz]

Plaque d'adresse sous le porte-partitions, à droite, sur fond noir :

Facteurs d'Orgues

BOULAY - Moselle

L'orgue a été reconstruit en 2006 par la maison Nicolas Toussaint. [TempleNeuf2008]

Le projet a été lancé dès 1989. Il s'agissait de revenir à l'orgue Merklin, sans faire une restauration au sens strict, puisqu'il avait été décidé d'étoffer la composition de 5 jeux : Flûte octaviante 4' et Bombarde 16' au grand-orgue, Trompette 8' au Positif, Basson 16 et Clairon 4' au récit. Et de porter logiquement l'étendue de la pédale à 30 notes. (Il avait été également suggéré une Unda-maris au positif, un Plein-jeu au récit et une Bombarde 32 à la pédale.) En 1998, une nouvelle équipe d'organistes vint confirmer la dynamique du projet : Pierre Cornillet, Frédéric Mayeur et Yannick Merlin. [TempleNeuf2008]

Il s'agissait d'une "reconstruction intégrant restauration en l'état de 1877". C'est finalement ce que l'on fait quand on restaure un orgue du 18 ème en lui ajoutant un complément de pédale (pour le rendre jouable). Mais comme ce fut évidemment plus difficile à expliquer, cela causa des difficultés lors de l'attribution des ressources. Rappelons que dans le contexte des années 1990, une telle initiative était extrêmement courageuse : le monde de l'orgue était atteint du "tout baroque", et convaincre la plupart des intervenants de l'intérêt de conserver le seul orgue d'esthétique symphonique parisienne à Strasbourg était loin d'être acquis. Un fait reste symptomatique : il a été plus facile d'inscrire le buffet à l'Inventaire supplémentaire (09/09/1993) que de classer la partie instrumentale. Ce fut accompli presque 2 ans plus tard, le 11/05/1995. Reste que le simple volume des jeux ajoutés rendaient une reconstitution au sens strict impossible. Mais avouons qu'il aurait été bien dommage de reconstruire un orgue affecté des mêmes limitations qu'en 1877, et rappelons qu'à l'époque, le projet visait 50 jeux.

Il faut aussi souligner l'initiative d'un réel visionnaire : le pasteur Alfred Wohlfart (fondateur de l'Association des Amis des Concerts du Temple Neuf). Avec courage, il proposa en 1977 l'exécution en concert de pièces romantiques, osant par exemple programmer Charles Tournemire. Le public, "formatté" au tout-baroque (et ignorant presque tout du répertoire romantique), ne suivit pas vraiment, ce qui était prévisible. Mais l'action de Wohlfart, avec le recul, doit être saluée comme elle le mérite : c'était une démarche culturelle d'ouverture, "humaniste" en quelque sorte. [TempleNeuf2008]

Au cours de l'étude, la structure interne a été retrouvée grâce aux sommiers manuels d'origine, aujourd'hui à Talange (voir ci-dessus). Les jeux manquant ont été restitués sur la base de modèles de Merklin. Pour le Cor anglais, il a fallu aller jusqu'à Rome (St-Louis-des-Français).

L'orgue a été inauguré du 19/09 au 04/10/2008 :

- 19/09/2008 : grand concert inaugural, par Louis Robillard (Lyon, St-François de Sales) : L. Vierne, Fauré, Liszt, Brahms, Franck et Widor.

- 20/09/2008 : présentation de l'instrument (dans le cadre des Journées du Patrimoine), et concert des organistes du Temple Neuf, Pierre Cornillet, Guillaume Nussbaum et Gilles Oltz (Franck, L. Vierne, Messiaen, Duruflé, Widor).

- 23/09/2008 : apéritif-concert, avec Laetitia Corcelle (soprano) et Gilles Oltz.

- 24/09/2008 :(dans le cadre de Musica), "Music'arte" et hommage à Olivier Messiaen, par Bernard Foccroulle (Bruxelles) (Messiaen et Pascal Dusapin).

- 28/09/2008 : culte des artistes, célébré par Claire-Lise Meyer-Rebert, sur le thème "L'art, témoin du Souffle de Dieu et de l'Esprit", avec Laetitia Corcelle, Pierre Cornillet, Guillaume Nussbaum et Gilles Oltz.

- 01/10/2008 : hommage à Olivier Messiaen, par Olivier Latry (Paris, Notre-Dame et CNS).

- 04/10/2008 : concert de la maîtrise de garçons de Colmar, avec Arlette Steyer (direction), et Christophe Mantoux (Paris, St-Séverin et Strasbourg, CNR (Fauré, Ropartz, Jehan Alain, Franck, Pierre Calmelet, Vytautas Miskinis et Duruflé).

- 22/09-03/10 : concerts "12h-14h", accompagnés de lectures, avec Se-Mi Kang, Marc Vonau, Nathalie Leuenberger, Damien Laurent, Hugo Schwaller, Etsuko Kikuchi, Mariko Horikiri, Miyuki Goto. [TempleNeuf2008b]

Le relevage de 2019

En 2019, l'orgue a été relevé par Quentin Blumenroeder, avec Bernard Hurvy pour l'harmonisation. Il s'agissait de remédier à des problèmes survenus lors de fortes chaleurs ou de vagues de froid. Les travaux d'harmonisation ont concerné l'égalisation. [SiteBlumenroeder] [SHayano]

Le buffet

Fourni par la maison Blumer & Dock, le buffet a été réalisé sur des dessins de l'architecte de l'édifice, Emile Salomon. Les sculptures ont été confiées à Jean-Baptiste Dock.

Une tourelle centrale prismatique (demi-hexagone en base), à deux étages, est encadrée de deux plates-faces complexes et de deux tourelles latérales en tiers-point. Les places faces ont un élément supérieur en arc en plein-cintre (l'édifice est de style néo-roman), alors que les parties inférieures sont constitués d'une arcade triple. Les tourelles latérales sont soutenues par des colonnes. Le buffet est donc en grande partie en encorbellement par rapport au soubassement. Le couronnement central est pyramidal (respectant une tradition bien ancrée dans l'orgue romantique). Des pinacles ajoutés coiffent les trois tourelles. Frises en dentelures et en créneaux.

Caractéristiques instrumentales

La console actuelle. Photo de Lucas Amman, 21/09/2008.

La console actuelle. Photo de Lucas Amman, 21/09/2008.Console indépendante face à la nef, située sous l'encorbellement de la tourelle centrale. Tirage des jeux par tirants disposés en 4 gradins de part et d'autre des claviers, de section ronde, à pommeaux munis de porcelaines à liseré de couleur : ceux du grand-orgue (rang du bas sauf le Principal 16, au 2 ème gradin) sont noirs ou jaune (jaune pour les jeux de combinaisons), jaune ou bleu pour le positif (2 ème gradin), bleu ou orange pour le récit (3 ème gradin sauf Quintaton et Voix humaine situés au 4 ème), orange ou noir pour la pédale (gradin du haut).

Ordre des cuillers : Orage 'Or.', I/P, II/P, III/P, I/I 'Appel G.O.', II/I, III/I, III/I 16', III/II. Puis vient l'expression du récit, commandée par une pédale à bascule (c'était par cuiller à l'origine). Puis : Forte général 'Tutti anches', Combinaisons I 'Anches I', 'Anches II', 'Anches III', 'Anches Ped", Trémolo récit, expression du récit par cuiller.

Les tirants de jeux.

Les tirants de jeux.Photo de Lucas Amman, 21/09/2008.

Une partie de la machine Barker. Photo de Martin Foisset, 26/08/2013.

Une partie de la machine Barker. Photo de Martin Foisset, 26/08/2013.Mécanique à équerres. Grand-orgue et pédale à machine Barker. Récit à assistance pneumatique sous la laye des anches.

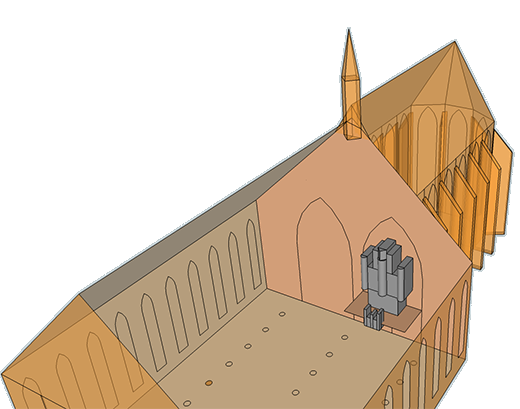

Les sommiers du grand-orgue, du positif et de la pédale sont situés au niveau de la ceinture du buffet. Les deux (diatoniques) du grand orgue encadrent celui du positif (chromatique, basses côté façade : il est donc placé orthogonalement au reste). La pédale est à l'arrière. La boîte expressive du récit est en hauteur et en avant (pratiquement derrière le deuxième étage de la tourelle centrale). Le sommier est diatonique, avec les basses au centre.

La tuyauterie du positif. Photo de Martin Foisset, 26/08/2013 (comme la suivante).

La tuyauterie du positif. Photo de Martin Foisset, 26/08/2013 (comme la suivante).De gauche à droite : le Principal, la "Rohrflûte" (dont les dessus sont à cheminées mobiles, calées avec de la feutrine rouge),

le Salicional, la Flûte octaviante, la Quinte, la Doublette, la Clarinette, la Trompette, le Cor anglais.

Il y aurait presque eu la place pour une Unda-maris...

(Une moitié de) la tuyauterie du grand-orgue. Photo de Martin Foisset, 26/08/2013.

(Une moitié de) la tuyauterie du grand-orgue. Photo de Martin Foisset, 26/08/2013.Au premier plan à droite, ce sont les graves du positif. En partant de la gauche, on distingue les anches :

Clairon, Trompette, Bombarde. En voit ensuite le grand Cornet posté.

A gauche, la Flûte harmonique du grand-orgue, avec son étiquette, côté C,

A gauche, la Flûte harmonique du grand-orgue, avec son étiquette, côté C,à droite le Principal 8' du positif (côté Cis). Photos de Victor Weller, 03/03/2014.

![]() Théophile Stern (24/07/1803 - 12/1886)

Théophile Stern (24/07/1803 - 12/1886)

Théophile Stern.

Théophile Stern.Photo d'Antoine Kruschka, venant des archives du couvent des Diaconesses à Strasbourg.

Georg Friedrich Théophile Stern est né à Strasbourg en 1803 ("Ce siècle avait deux ans ! Rome remplaçait Sparte"), et fit des études musicales à Strasbourg (probablement chez Conrad Mathieu Berg) et à Karlsruhe (où il commença aussi à enseigner). Dès 1819, il commença sa carrière d'organiste à Strasbourg, à l'église protestante St-Pierre-le-Vieux, puis à St-Thomas (1835-1841). A partir de 1841 (de retour "à plein temps" à Strasbourg), au Temple Neuf. Il tint ce poste jusqu'à sa mort, fin 1886. [RMuller] [MSTempleNeuf]

En tant que compositeur, Stern était influencé par Christian Heinrich Rinck : l'inspiration orchestrale de son écriture est soulignée par de fréquentes doublures ténor / basse. Ardent promoteur de la musique de Bach, il fut aussi le fondateur (dès 1842) de la Société de Chant sacré. Il est l'auteur d'une importante révision du recueil de cantiques pour les communautés protestantes, mais aussi de "Compositions pour orgue à l'usage des deux cultes". Il a publié 4 recueils de pièces d'orgue. [RMuller]

Théophile Stern fut l'un des principaux experts d'orgues alsaciens de la seconde moitié du 19 ème. Au début, il appréciait particulièrement Martin Wetzel (voir la page de la clinique de la Toussaint). Il a assuré la réception de très nombreux orgues alsaciens : on peut citer Ste-Marie-aux-Mines (1847), Barr (1852), Schillersdorf et Soultz-sous-Forêts (1861), Boersch et Grendelbruch (1865), Sand (1867), Saales (1879, il trouva l'orgue Koulen très réussi, ce qui contribua à l'essor de ce facteur), Matzenheim (1881).

![]() L'ancien Temple Neuf, et la grande bibliothèque (1835-1870)

L'ancien Temple Neuf, et la grande bibliothèque (1835-1870)

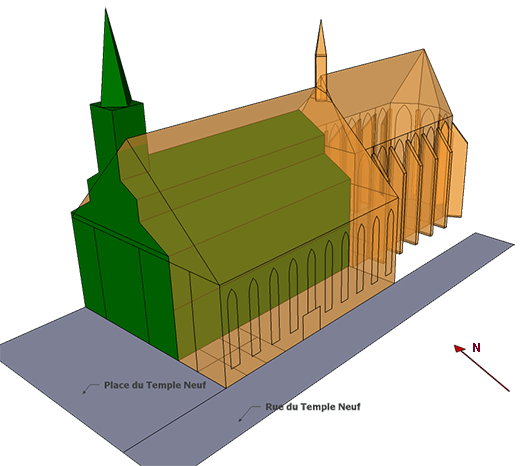

Sans vouloir se prendre pour Hubert Bari (auteur de "La bibliothèque", roman référencé ci-dessous), on peut tout de même s'autoriser à faire un petit tour dans le passé. Si nous avions pu visiter le site le 23 août 1870, nous aurions trouvé un édifice deux fois plus volumineux qu'aujourd'hui. L'ancienne église des Dominicains est constituée de deux corps : une grande nef à double vaisseau, jouxtée de deux bas-côtés (47m x 40m), et un choeur immense (église conventuelle oblige). Ce choeur est un plus étroit, mais presque aussi long que la nef. Presque aussi haut, aussi. L'énorme toiture est coiffée, sur le mur délimitant les deux parties, d'un petit clocheton : cette silhouette rend l'édifice facilement reconnaissable.

Les Dominicains s'étaient installés à Strasbourg (au Finkwiller) en 1224 (c'est-à-dire 3 ans seulement après la mort de leur Saint Patron), et sur ce site en 1248. Ce qui avait commencé par une chapelle dédiée à St-Barthélémy devint rapidement cet immense édifice.

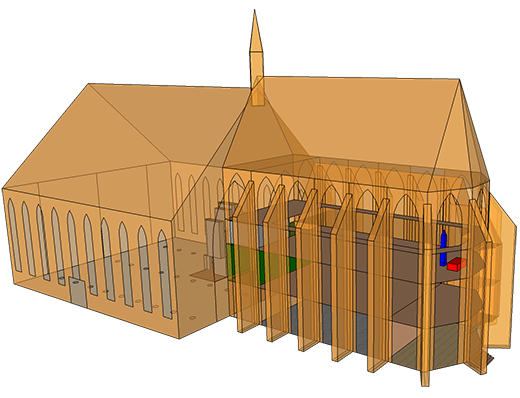

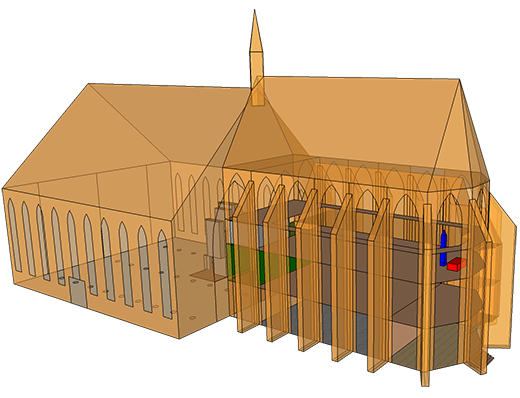

Pour le situer avec précision, on peut imaginer le Temple Neuf actuel, lui ajouter 12 mètres du côté de la rue du temple Neuf (cela donne la nef de l'ancien édifice), puis d'ajouter dans le prolongement, le long du Gymnase et donc vers le rue du Dôme, un choeur d'une quarantaine de mètres, un tout petit peu plus élevé que la nef, et flanqué d'imposants contreforts :

Vus par le sud-ouest, en vert le Temple Neuf actuel (d'Emile Salomon, 1876),

Vus par le sud-ouest, en vert le Temple Neuf actuel (d'Emile Salomon, 1876),et, superposé en orange, l'édifice avant 1870.

Visitons d'abord la nef. C'est le Temple Neuf proprement dit, donc le lieu de culte. Jean Calvin, lors de son séjour en Alsace (1538-41) avait célébré le culte en Français dans son oratoire. Même si une façade donne sur l'actuelle place du Temple Neuf (à l'époque la place du marché... en fait l'ancien cimetière), on entre du côté sud, par une grande porte ménagée au niveau de la cinquième travée, dans le bas-côté. Juste en face, on peut voir trois rangées de piliers soutenant les énormes voûtes. Ce sont des croisées d'ogives, et cette nef présente la rare particularité d'avoir une voûte principale double. Après quelques pas, en entrant dans la première partie, et en se tournant à droite, donc en direction du choeur, voici l'orgue de Jean-André Silbermann, installé sur une tribune construite le long du mur de séparation entre nef et choeur. La soufflerie est logée de l'autre côté du mur (donc dans le choeur). Il y a dix ans (1860), on avait voulu la "ramener" du côté nef, mais cela ne s'était pas fait. En fait, l'orgue nécessiterait bien des travaux : il a probablement été encrassé lors de l'incendie du Gymnase (1860). Malgré leur dévouement lors de cet évènement, les Wetzel ne se sont pas vus confier les travaux (on raconte que l'organiste, Théophile Stern, ne les apprécie plus autant que jadis...)

Situation de l'orgue Silbermann dans l'édifice.

Situation de l'orgue Silbermann dans l'édifice.La chaire se trouve dans la seconde partie de la nef (au nord-est). Au fond est de ce second vaisseau se déploie encore une grande tribune (symétrique de celle de l'orgue), et, en-dessous, une estrade. D'autres tribunes, placées au-dessus du bas-côté sud, offrent encore plus de places assises. Bien-sûr, la dépouille du maréchal de Saxe n'est plus ici, et depuis presque un siècle : elle a été déplacée en 1777 à St-Thomas, dans le célèbre tombeau ! La dalle funéraire de Jean Tauler, par contre, est bien là : après l'incendie des bâtiments du "cloître" (le Gymnase Sturm) en 1860, on l'avait déplacée dans le lieu de culte lui-même.

Nous ressortons, et longeons la rue du Temple Neuf vers l'est, afin de se diriger vers l'entrée de la bibliothèque.

Le choeur s'allonge en direction de la rue du Dôme (à l'emplacement actuel des immeubles du 1 et 3 de la rue du Temple Neuf). Il abrite la célèbre bibliothèque depuis 1835 : en 1833 l'architecte Félix Fries avait mené les travaux pour adapter l'édifice à sa nouvelle destination : conserver les livres et leur donner accès. Les vitraux historiques ont été retirés, et remplacés par de simples baies vitrées. Il s'agit en fait de deux bibliothèques : celle qui avait été léguée par Jean-Daniel Schoepflin en 1765 avait rejoint la "bibliothèque du Séminaire" ou "bibliothèque de l'université", fondée en 1531 par Jacques Sturm. En 1783, la collection d'alsatiques et de manuscrits de Jean-André Silbermann vint les rejoindre. (Mais pas ses "archives" !) Enfin, la Révolution ayant confisqué leurs biens à de nombreux couvents, la plupart des trésors de leurs bibliothèques se trouvent ici.

L'édifice vu du côté est (de la rue du Dôme).

L'édifice vu du côté est (de la rue du Dôme).On voit ici l' "Auditorium" adossé au choeur, dont le bâtiment abritait la bibliothèque du Séminaire.

La "salle de l'Auditorium" est hachurée.

Nous entrons à l'extrémité du choeur : en montant une volée de marches, on peut lire, au-dessus de la porte, la fière enseigne "Bibliotheca". Droit devant, dans le prolongement, et au rez-de-caussée (sol gris sur le dessin), voici le musée archéologique. Une autre construction jouxte le choeur sur son flanc nord, et ce depuis bien longtemps (1590). Au rez-de-chaussée, on trouve la "salle de l'Auditorium", et, au premier, la "Bibliothèque du Séminaire". Selon Jean-André Silbermann, cette salle de l'auditorium a elle aussi abrité un orgue pendant un temps : "1762. im Julio war der Schulmeister von da [Thränheim] bey mir, und sagte: dass der Toussaint ihnen eine neue Orgel macht. Die Kleine alte Orgel die Herr Schumacher der Schmied von Tränheim, aus dem Audithorio von hier gekauft hat, und in ihrer Kirche stunde, haben sie ihme [Toussaint] um solche zu der neuen anzuwenden, gegeben, beynebst noch 350 fl dazu accordiert.". Cette construction avait été agrandie en 1833, pour pouvoir y aménager l'escalier d'accès aux étages, à droite du vestibule. Au deuxième étage de ce petit édifice, se trouve la "salle des doubles". [ArchSilb]

En bleu, l'obélisque de St-Jean de Latran,

En bleu, l'obélisque de St-Jean de Latran,en rouge, le "plan-relief" de Strasbourg par Specklin ,

en vert, le "cabinet des manuscrits".

En haut de l'escalier, on débouche à nouveau dans le choeur, au-dessus du vestibule, et voici la salle de lecture. A droite (donc vers la nef), on peut soit revenir vers la Bibliothèque du Séminaire, soit accéder, dans le choeur, à la salle des Historiques, et, tout au fond, au "Cabinet des Manuscrits", où fort probablement, se trouvait le Hortus Deliciarum. Sa seule copie intégrale était, elle aussi, conservée ici ! Il y avait aussi des manuscrits grecs, et bien sûr des ouvrages fondamentaux de la Mystique Rhénane : Eckhart von Hochheim (Maître Eckhart) et de ses disciples Jean Tauler et Heinrich Seuse.

Au deuxième étage, sous les voûtes gothiques, se dresse la grande salle de dépôts. Du côté est (l'extrémité de l'édifice, au-dessus de la salle de lecture et de l'entrée), trône l' "obélisque de St-Jean de Latran", et, presque à sa base, la maquette de Strasbourg (on disait "plan-relief") de Daniel Specklin de 1574. Une coursive fait le tour de la salle. Les hauts rayonnages contenant les livres avaient fait l'admiration de Farin de Hautemer dans les années 1780, quand il visita Strabourg pour préparer sa "Description historique et topographique de la ville de Strasbourg et de tout ce qu'elle contient de plus remarquable, en faveur des voyageurs". Sous la tribune du 2ème étage, il y a la soufflerie de l'orgue (mais bien peu devaient connaître ce détail) : l'instrument était juste de l'autre côté du mur, au dos au "cabinet des manuscrits" qui contenait la "perle de la bibliothèque". L'Hortus Deliciarum et l'orgue n'étaient séparés que de quelques mètres...

Dix ans plus tôt (1860), on avait échappé de peu à la catastrophe : un incendie s'était déclaré dans le Gymnase Sturm, qui fut presque entièrement détruit par le feu. Bien sûr, on avait craint pour la bibliothèque.

Illustration d'Emile Schweitzer montrant la bibliothèque en flammes.

Illustration d'Emile Schweitzer montrant la bibliothèque en flammes.Au cours du mois d'août 1870, Strasbourg, assiégée, avait déjà été durement touchée. Mais le paroxysme fut atteint durant cette terrible nuit du 23 au 24, quand les obus incendiaires frappèrent de nombreux édifices marquants. La bibliothèque et le Temple Neuf furent touchés, et un incendie se déclara. Entre 300000 et 400000 ouvrages disparurent, dont bon nombre d'exemplaires uniques.

Pratiquement rien ne fut sauvé : quelques fragments partiellement carbonisés, quelques feuilles emportées par le vent de l'incendie.

En décembre 1873, lors du déblaiement des ruines, on mit à jour la première pierre de l'ancien édifice (un bas-relief), posée le 26 juin 1254. Charles Winter l'a prise en photo, comme tant d'autres souvenirs du Strasbourg "disparu".

En passant aujourd'hui près du Temple Neuf, il est difficile de ne pas évoquer les trésors disparus, et les évènements de 1870. Le coin de l'édifice que l'on voit en sortant de la rue des Orfèvres (vers la droite) est particulièrement évocateur : la tourelle droite de l'orgue serait juste en dehors de l'édifice actuel. Le "Cabinet des Manuscrits" était juste au-dessus de la ruelle qui sépare le Temple Neuf de l'immeuble situé au n°1 et 3 de la rue du Temple Neuf (qui a d'ailleurs aussi été dessiné par Emile Salomon). En même temps que le nouveau Temple Neuf fut rebâtie l'aile centrale du Gymnase Sturm (qui avait aussi brûlé en 1870).

Mais on sait bien que les évènements historiques perdent tout sens si on les isole : bien sûr, ces actes de guerre ont causé un véritable désastre. Les "Prussiens" avaient fait une entrée calamiteuse dans le destin de Strasbourg. Heureusement, cela ne s'est pas arrêté là, et l'émoi crée par ces pertes inestimables a finalement provoqué la création d'édifices, d'institutions et d'oeuvres tout aussi inestimables. Des trésors culturels ont été perdus, d'autres sont nés un peu plus tard. Ce n'est ni l'esprit de revanche, ni celui du conquérant qui ont régné dans les dernières années du 19ème siècle. La Prusse de 1870 n'avait, bien sûr, rien à voir avec le Reich de 1939...

Dans un émouvant appel au secours, le maire Emile Kuss appela aux dons de livres. Il en vint des milliers, de toute l'Europe - et bien sûr d'Allemagne, même des dons de particuliers. La bibliothèque de Strasbourg reprit ses activités en 1873 aux "Grandes Boucheries", sous la direction de Rodolphe Reuss. Une fois fini le travail (vers 1896) de cet incroyable historien - et magicien -, la bibliothèque contenait presque autant de volumes qu'en 1870. La reconstitution du "Hortus", d'après les copies partielles et calques de diverses provenances, devint un "Graal" pour bon nombre d'érudits. Il n'est pas impossible que la destruction de cet ouvrage-symbole lui ait finalement donné un impact culturel encore plus grand que s'il avait été conservé. Le message qu'il contient est aujourd'hui orné non seulement d'enluminures, mais de l'aura d'une chose presque volée à son destin. Et, bien sûr, du mystère portant sur les nombreuses parties manquantes : notre imagination ne peut y être contredite !

Parmi les feuilles emportées par le vent de l'incendie du 24 août 1870, on trouve une page arrachée à un recueil de cantiques. Il s'agit du texte des quatre strophes de "Faisons retentir dans ce lieu" de Benedict Pictet. Il se chante sur la mélodie du Psaume 24. C'est un chant Pascal, donc une évocation de la Résurrection. Evidemment, il est toujours tentant de vouloir "lire des signes" dans le résultat de phénomènes aléatoires. Il est même probable que nous serions capables de faire un "message" de tout fragment sauvé de n'importe quel ouvrage. Mais c'est peut-être justement cette faculté que nous avons, qui est extraordinaire : une approche de la causalité qui rend le "fait" accessoire, mais l'histoire fondamentale. Et pour les livres, Boulgakov nous l'a appris : les manuscrits ne brûlent pas.

![]() Webographie :

Webographie :

- [SiteBlumenroeder] https://blumenroeder.fr/ : Le site de la maison Blumenroeder.

- [WebTempleNeuf] http://www.templeneuf.org : le site du Temple Neuf propose un historique, et annonce les évènements organisés dans le cadre d'une activité cultuelle et culturelle très intense.

- [WebToussaint] http://www.orguent.fr/ : le site de la Manufacture bretonne d'orgues propose un dossier sur la reconstruction achevée en 2008.

- [BNUS] http://www.bnu.fr/collections/la-bibliotheque-numerique/les-images-alsace : le site de la Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg propose de nombreuses illustrations et références sur l'ancienne bibliothèque. En particulier, les émouvantes photos de Charles Winter.

- [ArchiStrasbourg] http://www.archi-strasbourg.org : le site de l'association Archi-Strasbourg propose de nombreuses illustrations, plans et données historiques.

- [MediaCNUS] http://www.mediatheques-cus.fr/ : le site de la médiathèque retrace l'histoire de la grande bibliothèque.

![]() Activités culturelles :

Activités culturelles :

- De très nombreuses activités culturelles sont proposées. Citons :

-

2025 : Depuis avril 2023, les "Midis à l'orgue" (premières notes à 12h15), les premiers mercredis du mois d'avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre. Pour 2025 : 02/04, 07/05, 04/06, 03/09, 01/10, 05/11.

- 05/03/2016 : 16h30 : "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen" : écoute guidée (avec commentaires) de l'oeuvre de Liszt, avec "l'Enfer" de Dante en toile de fond, par Gilles Oltz.

- 08,15 et 22/03/2016 : 19h30 : "orgue et méditation pour le Carême", par Gilles Oltz.

- 26/03/2016 : 16h30 : récital d'orgue méditatif avec lecture du Chemin de Croix, par Gilles Oltz.

- 18/10/2013 : Ciné-concert, par Thierry Eschaich : improvisations à l'orgue sur le film muet de V. Sjöström "Le vent" (et "The high sign" de Buster Keaton). Evidemment... des magiciens tels que Thierry Eschaich pourraient faire passer un accordéon pour un Cavaillé-Coll, mais au cours de ces évènements, on se rend vraiment compte à quel point l'orgue du Temple Neuf est une machine musicale fabuleuse !

- 13/11/2010 : (A la bibliothèque André Malraux) L'ensemble vocal "Musica Nova" (Lucien Kandel, dir.) et le Frère Rémy Vallejo ont interprété un manuscrit médiéval strasbourgeois, au cours d'une "lecture-concert" qui a permis d'évoquer ce qui a "à jamais été perdu sous les cendres".

![]() Sources et bibliographie :

Sources et bibliographie :

- [SHayano] Sayaka Hayano : e-mail du 12/05/2025.

-

[VWeller] Victor Weller : e-mail du 24/10/2014.

Photos.

-

[MFoisset] Martin Foisset : e-mail du 10/09/2013.

Photos.

-

[RLopes] Roland Lopes : e-mail du 20/09/2008, 18/01/2014.Document "Strasbourg Temple-Neuf.doc"

Photos, recherches documentaires.

-

[YMerlin] Yannick Merlin :

Renseignements lors du projet de reconstruction.

-

[APlatz] Alexis Platz : Document "sttempnf.doc", 2003

Recherches documentaires, plan de l"'ancienne console

-

[GRitz] Gilles Ritz : e-mail du 30/08/2002.

Documents, données sur l'orgue Silbermann

-

[LAmman] Lucas Ammann : e-mail du 21/09/2008.

Photos

- [ArchSilb] Marc Schaefer : "Das Silbermann Archiv", éditions Winterthur, 1994, p. 402-7,512,118

- [MSTempleNeuf] Marc Schaefer : "Les anciennes orgues Silbermann du Temple-Neuf à Strasbourg", in "La Musique en Alsace hier et aujourd'hui", éditions Istra, Strasbourg, p. 95-122

- [YMParisAlsace] Yannick Merlin : "Orgues et organistes parisiens en Alsace (1860-1908)", in "L'Orgue, bulletin des Amis de l'Orgue", 2003-IV, p. 68-78

-

[TempleNeuf2008] Claire-Lise Meyer-Rebert, Gilles Oltz, Bertrand Stricker et autres : "Le grand orgue du Temple Neuf : un orgue parisien en Alsace"

Cette plaquette est vraiment exceptionnelle, par le contenu et la forme : c'est une nouvelle façon, bien agréable et fort réussie, de ce livrer à cet exercice pourtant difficile. Elle s'adresse à un public très large, mais n'oublie pas le "chapitre des Pros", et trouve le moyen d'ajouter les Tailles de plusieurs jeux. Espérons qu'elle en inspirera d'autres, sur le même ton enjoué et enthousiaste.

- [TempleNeuf2008b] "Festivités d'inauguration de grand orgue Merklin-Toussaint de l'église du Temple Neuf de Strasbourg"

- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 200b-2a

- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 4, p. 760-1

- [Rupp] Emile Rupp : "Die Entwicklungsgeschichte der Orgelbaukunst", éditions Verlagsansalt Benziger, Einsiedeln, 1929, p. 322-3

-

[AOOrgelnJAS] Albert Hohn : "Die Orgeln Johann Andreas Silbermanns", in "Acta Organologica", vol 4., éditions Verlag Merseburger Berlin, 1970, p. I,25

Dessin de l'orgue du Temple Neuf en couverture.

- [Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 353-4

- [HOIE] Pie Meyer-Siat : "Historische Orgeln im Elsass", éditions Schnell und Steiner, München - Zürich, 1983, p. 40-1

- [PMSRHW] Pie Meyer-Siat : "Valentin Rinkenbach, François Ignace Hérisé, les fils Wetzel, facteurs d'orgues", éditions Istra, p. 230-1

- [IOLMO] Christian Lutz et François Ménissier : "Orgues de Lorraine, Moselle", vol. Sc-Z, 2555-7

-

[TempleNeufRest] "Mini-plaquette éditée en vue de la restauration de l'orgue"

Plaquette éditée en vue de la restauration de l'orgue.

- [RMuller] René Muller : "Anthologie des compositeurs de musique d'Alsace", éditions Fédération des Sociétés Catholiques de Chant et de Musique d'Alsace, 1970, p. 158

-

[BiblioFlammes]

En 2010, dans le cadre de "1870 : Strasbourg brûle-t-il ?", l'exposition "Bibliothèque en flammes" a réussi à faire revivre l'ancien établissement, et les évènements qui ont conduit à sa destruction. A cette occasion, des maquettes, des synoptiques et des objets "rescapés" ont été exposés.

-

[HBari]

Il faut aussi citer "La bibliothèque" de Hubert Bari. Il s'agit d'un roman, mais bien documenté, et Auguste Saum - le pauvre - aurait réellement existé.

![]() Localisation :

Localisation :