Joseph Merklin

Joseph Merklin(Rheinhausen/Oberhausen 17/02/1819 - Nancy 10/07/1905).

Joseph Merklin est une "figure" de l'orgue romantique français. Un des principaux concurrents de Cavaillé-Coll, et un infatigable promoteur de cette esthétique. Extrêmement doué pour tisser des réseaux, il a su élever les inaugurations d'orgues du rang de simples "réceptions" entre experts à celui d'événements culturels majeurs. Si Cavaillé-Coll, par ses contributions techniques, a défini le style, c'est un peu Merklin qui l'a rendu populaire. D'origine allemande, bilingue, il fut l'un des mieux placés pour adresser le marché alsacien. Aristide Cavaillé-Coll a réussi à placer en tout et pour tout un seul orgue en Alsace. Pour Merklin le nombre se monte à 13, de 1860 à 1881.

La fortresse Alsace

Car, en matière d'orgues, l'Alsace était une forteresse. Elle l'a toujours été, et le reste encore. Pour Merklin, l'orgue n'était pas seulement affaire de tuyaux, mais surtout de gens. L'histoire commence à la toute fin des années 1850. A l'époque, en Alsace, l'orgue est un sujet fort simple : c'est un objet à vocation utilitaire (accompagner le culte), exigé par la population, et fourni par des facteurs locaux, qui savent de quoi on a besoin. Cela était arrivé au point que, lorsqu'on avait besoin d'un orgue, la commune prenait l'un des devis imprimés par les frères Callinet à Rouffach (qui circulaient beaucoup), puis les envoyaient comme cahier des charges à quelques facteurs, pour établir un prix. La préfecture du Bas-Rhin voulait d'ailleurs normaliser et contrôler tout cela. Elle avait même mis en place, le 27/01/1859, une "Commission des orgues". Dans le but de faire progresser la profession ? Non ! Son objectif était de "ménager autant que possible les ressources des communes", et de se prémunir face à une "certaine concurrence [qui] tend à s'établir entre les facteurs du Bas-Rhin et des départements voisins et ceux de Paris". En d'autres termes, c'était une disposition purement protectionniste.

Quelle était la spécificité de l'Alsace ? Essentiellement la demande : chaque petite commune voulait son orgue ; parfois deux. L'instrument était considéré comme indispensable. Il était justifié par son rôle d'accompagnateur des cultes, mais, surtout, il était populaire, car il était souvent l'une des seules sources de musique en milieu rural. Après 1820, l'Alsace s'est dotée de dizaines de petits instruments : sans rien concéder à la qualité, les communes voulaient le meilleur instrument autorisé par leurs ressources.

Les facteurs alsaciens - à commencer par les maisons Stiehr et Callinet - avaient donc connu des décennies glorieuses, alimentés par un marché florissant et totalement captif. Il faut le reconnaître : entre 1820 et 1860, trouver des marchés avait été facile pour eux. La priorité était donc de livrer, pas de faire des progrès techniques, ni d'aller voir ailleurs si des idées neuves émergeaient. En soit, l'époque pré-romantique (ou post-classique) a créé en Alsace un style propre : un orgue d'inspiration 18ème, auquel on avait remplacé les Mutations par des jeux de fonds colorés. Mais, force est de constater qu'avant 1860, ces facteurs continuaient à proposer des instruments identiques à ceux des années 1830. Roland Galtier le résume clairement : "L'affaiblissement des facteurs alsaciens permet aux facteurs allemands de s'implanter sans attendre l'annexion." L' "ouverture" de l'orgue alsacien et l'annexion de l'Alsace ne sont pas des événements liés. La première est intervenue avant la seconde, est n'en est est PAS la conséquence. [Galtier:1p434]

A la recherche d'alliés

Joseph Merklin était, à n'en point douter, parfaitement au courant de la situation. Il devait bien se douter qu'il y avait en Alsace de plus en plus de musiciens conscients de l'atavisme qui affectait la facture. Et il n'allait quand même pas laisser tout le marché aux Allemands... Constant Sieg, ancien élève de Martin Vogt, ainsi que le fils de ce dernier, Gaspard Vogt, s'avérèrent d'excellents alliés. Et aussi, parmi les "sponsors" possibles, il y avait des gens cultivés prêts à encourager (par des dons) les évolutions nécessaires à l'ouverture au monde. Cette ouverture, au début, fut Haut-Rhinoise, et encouragée par les donateurs issus des grands noms des filatures: Rein, Herzog, Gros-Roman...

Orgues placés du vivant de Joseph Merklin

Orgues placés du vivant de Joseph Merklin

1860 : Ranspach (région de St-Amarin), St-Antoine de Padoue

1860 : Ranspach (région de St-Amarin), St-Antoine de Padoue

Instrument actuel.

L'orgue de Ranspach est logé dans un buffet extraordinaire. La façade actuelle est d'origine. Son historique paraît lacunaire, mais certains éléments semblent venir de Martin Rinckenbach, et dater de la toute fin du 19ème siècle. Du point de vue historique, cet instrument a une importance fondamentale : c'est l'ouverture de l'orgue alsacien au romantisme parisien. Il est contemporain de la "Grande Pièce Symphonique" de César Franck.

La plaque d'adresse à Ranspach (1860).

La plaque d'adresse à Ranspach (1860).

1861 : Blotzheim (région de Huningue), St-Léger

1861 : Blotzheim (région de Huningue), St-Léger

Remplacé par Martin Rinckenbach (1894).

C'était un petit instrument (II/0P 10j(4 dessus)), offert par la famille Rein. Il n'a donc pas laissé de traces aux archives, et, de taille fort limitée, a été remplacé dès 1894. On sait juste que lorsque l'église neuve fut consacrée, le 23/06/1861, l'orgue Merklin s'y trouvait déjà, et que le dessin de son buffet était dû à l'architecte Aristide Poisat, de Belfort. (Qui dessina aussi le somptueux buffet d'Ensisheim.)

1861 : Wintzenheim, St-Laurent

1861 : Wintzenheim, St-Laurent

Instrument actuel.

Pratiquement jumeau de l'orgue de Ranspach, celui de Wintzenheim, placé quelques semaines plus tard, est resté presque totalement authentique. Musicalement, c'est un instrument exceptionnel. Il est pratiquement contemporain de "L'école d'orgue" de Jacques-Nicolas Lemmens.

La conception de ces premiers instruments alsaciens ne faisait aucune concession aux traditions locales. Ce n'est pas étonnant, car l'idée était justement d'enrichir le patrimoine avec des orgues "typiques", ici des romantiques français, comme cela avait été fait à Husseren-Wesserling pour doter l'Alsace d'un romantique allemand (Eberhard Friedrich Walcker de 1857). Mulhouse avait reçu son orgue Aristide Cavaillé-Coll en octobre 1860.

Par rapport aux instruments traditionnels alsaciens, les différences étaient nombreuses : il y avait tout d'abord beaucoup plus d'anches, ainsi que des aides à la registration (sous forme de pédales-cuillers). Le récit était muni d'une Trompette et d'une Clarinette, et l'instrument se passait de Cornet. On ne trouvait pas de Flûte 8' ouverte au grand-orgue. De plus, la pédale séparée était systématique en Alsace, mais le devis Merklin précisent "pédale séparée" comme s'il s'agissait de quelque chose de remarquable. Enfin, les récits "pour jouer le chant en l'accompagnant verticalement avec le grand-orgue" étaient dépourvus d'octave grave (ce qui était inconcevable en Alsace).

De fait, aucun effort "d'adaptation" à l'Alsace n'avait été effectué. Ces orgues sont "sans concession". Probablement, parce que c'était exactement ce que voulaient leurs commanditaires.

1861 : Wittelsheim (région de Cernay), St-Michel Tribune

1861 : Wittelsheim (région de Cernay), St-Michel Tribune

Remplacé par Edmond-Alexandre Roethinger (1932).

L'orgue Merklin de Wittelsheim n'existe plus, car il n'a pas survécu à la première guerre mondiale. Le devis était daté du 27/12/1860, mais le projet traîna un peu à être validé par la préfecture. Par rapport à ses prédécesseurs, l'instrument faisait plus de concessions à la tradition locale : il y avait un Cornet, et la Trompette manuelle (comme le Bourdon 16', d'ailleurs) était coupée en basse+dessus. Certes, la présence d'un Cornet n'est pas si exceptionnelle que ça dans un orgue romantique parisien, en particulier ceux de Merklin ; mais celui-ci ne faisait que 17 jeux. Merklin fournit comme références ses orgues de Ranspach et de Wintzenheim, ce qui confirme leur succès. Par contre, il ne cite pas celui de Blotzheim (sûrement parce qu'il était jugé trop petit).

Les difficultés rencontrées par Wittelsheim avec la Préfecture illustrent le fait que l'orgue, en Alsace, avait perdu le statut d'œuvre d'art, pour prendre celui d'objet utilitaire. Il avait été "normalisé", et on en passait commande comme s'il s'agissait de mobilier urbain. Dans le Bas-Rhin, les gesticulations administratives avaient pris la forme de la fameuse "Commission des orgues" dont le but était clairement protectionniste. Le travers était évident : l'administration était très friande d'une définition objective de ce qu'était un orgue "approuvable". Dans le Haut-Rhin, tout était formaté par la maison Callinet qui avait diffusé ses devis pré-imprimés (un par taille d'instrument), qui s'étaient imposés comme des standards. A Wittelsheim, c'est d'ailleurs une de ces compositions standard qui fut présentée à Stiehr et à Valentin Rinkenbach "pour implémentation". Là aussi, le "standard" rendait les choses simples. Mais de moins en moins motivantes pour tout le monde. Il ne faut pas s'étonner, dans ces conditions, de voir les maisons Callinet et Stiehr prendre le chemin du déclin. Ce ne sont pas "les experts" qui ont "tué" les pré-romantiques alsaciens, c'est leur retard technique. Un retard causé par des années de facilité (un marché florissant), et un allié vraiment peu recommandable : l'Administration.

L'histoire de l'orgue de Wittelsheim illustre parfaitement ce phénomène, car on en était au point qu'il fallait convaincre la préfecture qu'on pouvait "faire différent". "La société [Merklin] fournit pour point de comparaison les nouveaux orgues de Ranspach et de Wintzenheim sorties de leurs ateliers." Mais la préfecture, à force de valider des dizaines de "petits Stiehr" (construits comme en 1830), considérait que le seul rôle d'un orgue était d' "assurer convenablement le service religieux" (au meilleur prix possible). La commune a donc été obligée d'expliquer à la préfecture l'intérêt culturel d'un instrument de musique public ! Elle s'en tira fort bien en avançant que : "La ville a ses promenades, ses monuments, ses théâtres ; la campagne n'a que son église. Pourquoi ne lui serait-il pas permis, quand elle en a les ressources, d'en affecter une partie pour posséder au moins un "Grand Orchestre" dans son église qui, permettez moi l'expression, est le seul lieu de ses représentations dramatiques et théâtrales ?". Il fallut aussi ajouter (tout simplement) que la musique est très appréciée à Wittelsheim et qu' "un bel et bon jeu d'orgue lui serait d'autant plus nécessaire qu'elle possède un organiste capable de la faire valoir". [YMParisAlsace]

La conquête de Strasbourg

Jusqu'ici, tout se passait dans le Haut-Rhin. A Strasbourg, durant la première moitié du 19ème, on s'occupait d'orgue en faisant régulièrement grossir les instruments laissés par les Silbermann : on leur ajoutait quelques jeux tous les 10 ou 20 ans, en s'extasiant à chaque fois du résultat. Mais cette croissance devint vite de l'embonpoint. La sanction ne tarda pas : en 1857, le pauvre Martin Wetzel (qui se trouvait être le moins conservateur) était le seul survivant des facteurs de Silbermannville... On comprend mieux pourquoi l'Administration avait senti l'indispensabilité d'une "Commission des orgues".

Or, à Wintzhenheim, Merklin avait eu une excellente idée : inviter Théophile Stern. Ce qui lui permit d'accéder au marché strasbourgeois :

1861 : Strasbourg, Clinique de la Toussaint

1861 : Strasbourg, Clinique de la Toussaint

Remplacé par Kriess (1907).

Les notes du chanoine Spitz nous indiquent que cet instrument avait 18 jeux, et qu'il avait été conçu pour être "harmonieux, agréable, pour accompagner les petites et douces voix des sœurs". Le buffet et la balustrade était dus à la maison Klem, et avaient fait grande impression à l'inauguration. D'ailleurs, c'est cette inauguration que l'histoire retient surtout, à travers un article publié par la revue musicale parisienne "Le Ménestrel" : on y croisait Joseph Wackenthaler (cathédrale), le "jeune Wackenthaler" (i.e. Nicolas Joseph Wackenthaler Sélestat), Théophile Stern (Temple Neuf), Constant Sieg (Turckheim et Colmar), Gaspard Vogt (Colmar), Edouard Ignace Andlauer (Haguenau), Charles Jungnickel (Mulhouse). Et Charles-Victor Dubois, que Merklin invitait lors de ses voyages pour tenir un rôle qu'on appellerait aujourd'hui de "démonstrateur". S'il laisse ce souvenir festif, l'orgue de la Toussaint connut un triste sort : il disparut en 1968 - avec le buffet qui avait suscité tant d'enthousiasme - "repris" par Max Roethinger. Il fut remplacé par un "néo-baroque" extrêmement compatible avec l'Olympe silbermannienne : 6 rangs de Principaux (4 de Cymbale, une Doublette, et un Principal "italien" - ça ne s'invente pas) tenant au grand-orgue sur un pauvre Bourdon 8'... Et, comme cela ne suffisait pas, le positif fut muni d'un Sifflet 1' au sujet duquel tout expert conventionné de JAS pourra produire une étude en trois volumes. La composition de l'orgue Merklin ? On ne la connaît pas.

Delle (1861)

Aujourd'hui, Delle est située dans le Territoire de Belfort, donc en Franche-Comté. Mais à l'époque, c'était une localité alsacienne. Il faut donc compter de Merklin de Delle comme un Merklin alsacien... Aujourd'hui, l'église St-Léger est dotée d'un orgue néo-baroque... alsacien, puisqu'il a été réalisé par Curt Schwenkedel en 1967.

1863 : Le Bonhomme (région de Lapoutroie), St-Nicolas

1863 : Le Bonhomme (région de Lapoutroie), St-Nicolas

Remplacé par Martin et Joseph Rinckenbach (1913).

Cet instrument fut commandé le 14/09/1860, mais un supplément fut ajouté le 30/08/1862, et il a été reçu le 08/01/1863 par Constant Sieg, Schuhmacher (Rudlin, Vosges), Laubser (architecte du département), ainsi que Théophile Stern, M. Simon (Lapoutroie) et Gaspard Vogt (II/P 16j). Le récit (sans octave grave) était doté d'un Octavin, un Cor anglais (à la place de la Clarinette) et d'un Hautbois (il y avait une Trompette au grand-orgue). Pas de Doublette du grand-orgue. Là aussi, Trompette et Bourdon 16' du grand-orgue étaient coupés en basse+dessus. Notons qu'on est sûr que le buffet actuel n'est pas celui (construit par Klem) en 1863 : de 1918 à 1928, la tribune était vide. L'orgue Merklin du Bonhomme était contemporain du "Musée de l'Organiste" de Charles-Alexis Chauvet.

Le projet pour Boersch

Le 22/05/1863, Joseph Merklin proposa un devis pour Boersch. Le projet ne vint pas à exécution, et c'est Jean-Frédéric II Verschneider qui fut finalement retenu pour poser le nouvel instrument en 1865.

Pour réduire la composition de 18 à 15 jeux, on se passe donc de la Flûte harmonique 4' du grand-orgue, de la Voix céleste,et... du 8' de pédale (qui est conçue pour tirer le grand-orgue pratiquement en permanence). Le récit est complet, avec son octave grave, et, du coup, il y a une tirasse récit.

1866 : Willer-sur-Thur (région de Thann), St-Dizier

1866 : Willer-sur-Thur (région de Thann), St-Dizier

Instrument actuel.

Reçu le 05/07/1866, cet instrument est dépourvu de pédale séparée (II/0P 16j) ; le fait est exceptionnel en Alsace, mais pas, à l'époque, pur un orgue du reste de la France. Mais le récit est complet (C-g''') et il peut donc y avoir une tirasse II/P (en plus de la tirasse grand-orgue). A nouveau, la Trompette est coupé en basse+dessus.

La plaque Merklin à Dambach (1866).

La plaque Merklin à Dambach (1866).

1866 : Dambach-la-Ville (région de Barr), St-Etienne

1866 : Dambach-la-Ville (région de Barr), St-Etienne

Instrument actuel.

Le premier 3-claviers alsacien de Merklin (III/P 28j) a été reçu le 27/10/1866. Le positif est le premier clavier, et il est aujourd'hui confirmé que c'était la configuration normale pour un 3-clavier Merklin jusqu'en 1868 : I=positif, II=grand-orgue, III=récit expressif. C'est probablement le Cavaillé-Coll Sainte-Clotilde à Paris (1859) qui définit le nouveau standard : I=grand-orgue, II=positif, III=récit expressif. Mais celui-ci mit du temps à s'imposer. Pour Joseph Merklin en Alsace, disposer le positif au milieu revenait à "s'aligner" sur Cavaillé-Coll, pour faire comme à Mulhouse. Plutôt que la disposition "standard", on la comprenait peut être à l'époque comme la "disposition Cavaillé-Coll". Ce qui est intéressant, c'est que le projet de la maison Stiehr-Mockers pour Dambach était un 3-claviers... avec le grand-orgue en bas et le positif au milieu. L'orgue de Dambach est pratiquement contemporain de "l'Organiste Moderne" de Lefébure-Wély. [YMParisAlsace] [Galtier:p401]

Joseph Merklin a signé un dessin à la plume

Joseph Merklin a signé un dessin à la plumereprésentant le buffet de Dambach, daté du 20/11/1864.

Lixheim (57)

En 1867, Merklin livra son orgue pour Nancy, St-Epvre. Mgr Joseph Trouillet, alors curé à Nancy St-Epvre et commanditaire de l'instrument, proposa aussi de doter son village natal, Lixheim (57) d'un petit orgue Merklin. L'instrument fut d'ailleurs exposé à l'Exposition universelle de 1867 à Paris. Lixheim n'a jamais été en Alsace, mais la Moselle fit, 4 ans plus tard, partie de Reichsland. Si bien que dans les listes Merklin, on le désigna comme un orgue placé dans la "Lorraine allemande". L'orgue de Lixheim a donc un peu sa place ici. Considérablement modifié par la suite, c'est le seul Merklin de Moselle. [MerklinJurine:2p85-6] [IOLMO:H-Mip1042-4]

On retrouvait donc le Bourdon 16' et la Trompette coupés en basses+dessus.

1868 : Fortschwihr (région d'Andolsheim), St-Laurent

1868 : Fortschwihr (région d'Andolsheim), St-Laurent

Remplacé par Ernest Muhleisen (1958).

La nouvelle église de Fortschwihr avait été achevée en 1863. C'est le pasteur Blanck, de Colmar, qui conseilla la communauté protestante, et c'est donc sûrement lui qui proposa Merklin. Le devis date du 10/04/1868, et porte sur la réalisation d'un orgue de "7 registres, avec pédale" (sans qu'il ne soit précisé si cette dernière était indépendante ou s'il s'agissait simplement d'un pédalier agissant en tirasse). L'orgue Merklin fut détruit par faits de guerre le 30/01/1945 (lors des combats dits de la "poche de Colmar"). Il était contemporain du 2ème concerto pour piano de Saint-Saëns.

Le projet pour Munster

Le 28/03/1869, Merklin proposa un devis pour Munster. L'instrument projeté était un 3-claviers (avec grand-orgue en bas et positif au milieu) de 23 jeux réels, implémentant une idée intéressante : le positif était obtenu uniquement par emprunt (de jeux du grand-orgue). Il s'agit donc d'un positif à vocation "ergonomique", destiné à faciliter le jeu, mais ne déployant pas de ressources sonores spécifiques. L'idée fit son chemin, et explique, par exemple, pourquoi à Obernai, le positif de 9 jeux n'a que 5 jeux réels : les 4 autres sont empruntés au grand-orgue.

Le dessin du projet de Joseph Merklin pour Munster, 1869.

Le dessin du projet de Joseph Merklin pour Munster, 1869.Dès 1867, Pierre Schyven, le chef d'atelier de Merklin, lui avait proposé un système de transmission des jeux d'un plan sonore à l'autre. Il consiste à réaliser des chapes larges, munies de deux registres, dont les gravures étaient ouvertes par des claviers différents. Et, évidemment, d'un anti-retour. La solution fit l'objet de brevets (27/04/1867 en Belgique, et 16/04/1867 en France). Comme le projet pour Munster, l'orgue de Poitiers, St-Porchaire (1867) était doté d'un positif "emprunté". [Galtier:1p413]

Le Reichsland

Après le conflit de 1870, l'Alsace devint allemande. L'organologie alsacienne de la fin du 20ème en fait une fracture nette, définitive, à la justification "évidente". Sauf que, dans les faits, cela ne changea finalement pas grand chose, au moins au début. L' "ouverture" aux facteurs allemands, présentée comme une conséquence du changement de nationalité de l'Alsace, avait en fait déjà commencé (1857). Le soit-disant protectionnisme allemand, puis ce qu'on a fait passer pour de "l'impérialisme culturel" relève de la légende urbaine.

Les facteurs Français, moyennant peut-être des droits de douane plus élevés, pouvaient continuer à placer des orgues en Alsace. Et la réalité, c'est que même avant 1870, très rares étaient les orgues qui passaient les Vosges (ou le Rhin). En matière d'orgues, l'Alsace a toujours eu un fort côté insulaire. Il fut peut-être un peu moins marqué après 1870, mais c'est probablement surtout en raison de la forte demande : au cours de la décennie 1890, le nombre d'orgues neufs placés en Alsace atteint son apogée, et connut son record absolu (plus de 140).

Le véritable changement se fit donc sentir quelques années après 1870, au cours des années 1880-1900 : avec les nouvelles formations, le niveau des organistes s'était considérablement accru ! Les instruments à un seul clavier avec un pédalier inutilisable (18 notes) devenaient rédhibitoires. Une grande partie de l'activité des facteurs consista donc à compléter les orgues pré-romantiques qui avaient été acquis en utilisant à l'extrême les ressources disponibles. Donc, même s'ils étaient de qualité, "un peu justes". Car même un orgue à un seul manuel doté de 10 à 12 jeux était, pour une petite commune, un effort considérable.

La période Suisse

Joseph Merklin, d'origine allemande, installé à la fois à Bruxelles et Paris fut... expulsé de France après les événements de juillet-septembre 1870. A l'image des facteurs persécutés par la Révolution, quelques 80 ans plus tôt, il alla se réfugier en Suisse. Pour lui, ce fut à Martigny-la-Ville, où il avait reçu la commande d'une reconstruction d'un orgue Gregor Carlen dès juin 1870. Ses contacts suisses - datant donc d'avant la guerre - semblent remonter à la construction de l'orgue de Genève, St-Pierre (1866) et du projet pour un orgue à l'hospice du Grand-Saint-Bernard. [Martigny2017:p16-8]

Joseph Merklin, sa femme, et ses 6 enfants arrivèrent à Martigny en septembre 1870, avec une poignée d'ouvriers. Son contremaître Pingon était resté à Paris pour garder les ateliers de la rue Delambre. SOn orgue de Martigny existe toujours : un instrument plutôt conséquent (II/P 28j, récit complet et pédale indépendance de 6 jeux, dont Bombarde ; et avec deux Cornets), et donc surtout une belle preuve de confiance. [MerklinJurine:1p199]

Bien sûr, au 20ème siècle, on voulut faire de cette période suisse un "douloureux exil". Et encore une fois, si on s'en tient aux sources et non aux images d'Epinal, on remarque que c'est surtout son incapacité à recruter qui le tracassait. Evidemment, "reprendre à zéro" avec juste une poignée d'ouvriers nécessitait de remettre la "main à la pâte". L'abbé Ply raconte : "On vit alors le maître, admiré pendant l'Exposition de 1867, et sur la poitrine duquel brillaient trois glorieuses décorations, redevenir ouvrier comme au début de sa brillante carrière, et manier, comme autrefois, les instruments de sa profession". En fait, ce qui choque le biographe, c'est qu'un décoré de la Légion d'honneur se mettre à utiliser des outils d'ouvrier... Plus loin, l'abbé Ply tient absolument à en faire une période de luttes et de difficultés : "Nous ne raconterons pas les luttes du facteur, aux prises avec mille difficultés provenant du manque de bras, pour le seconder dans ses travaux. Disons seulement que le douleurs de l'exil ne lui firent jamais oublier ni perdre de vue le grand but de toute sa vie, le perfectionnement de l'instrument d'église." On ne s'étonnera pas qu'à l'époque romantique, on pratiquait une biographie romantique. Toutefois, tout ce qui commence par "Nous ne raconterons pas...", "Il est évident que..." ou "D'autres ont maintes fois démontré que..." doit être pris avec beaucoup de prudence. Evidemment, avec une seule commande (d'autres viendront vite), Merklin n'allait pas recruter tout de suite une dizaine de compagnons. Ce ne furent pas des vacances. Mais le Valais s'avéra être en endroit idéal pour passer ces deux ans : proximité avec la frontière, pas de problème de langue, qualité de l'accueil, marché disponible, communications aisées... Merklin parvint même à garder le contact avec Paris. [MerklinJurine:1p199]

L'orgue de Martigny fut reçu le 21/08/1871 par Batiste, Haering, Vogt fils, Etter, Seeberger et Luy. A part nous rappeler que Merklin savait tisser des liens, et que les réceptions et inaugurations étaient des moments clés pour arriver à cela, le compte-rendu nous renseigne sur ses travaux comme facteur-artisan : "M. Merklin a prouvé l'avantage immense que les églises et les fabriques ont à accorder leur confiance à un homme de métier, si nous pouvons nous exprimer ainsi, à un facteur célèbre qui peut exécuter de ses propres mains ce que d'habitude il commande à un personnel d'élite." [MerklinJurine:1p200]

Merklin n'était pas qu'un "homme d'affaires" comme on a cherché à le présenter. C'était avant tout un facteur d'orgues. Et l'organologie alsacienne a lourdement insisté sur le prix des orgues Merklin. (C'est d'ailleurs à peu près tout ce que l'on apprend à la lecture de certains articles sur ses opus alsaciens publiés dans les années 1980...) On peut tout de même se demander si ce n'est pas tout simplement parce qu'il payait ses employés décemment que Merklin était "cher". En fait, il semble vraiment avoir été un "bon" Patron, pour l'époque.

Après le succès rencontré à Martigny, Merklin alla s'installer à Romont (septembre 1871), essentiellement pour se rapprocher des nouveaux chantiers. Les relations avec son pays d'accueils furent excellentes. Merklin parvenait à retourner souvent en France. Et un argument de poids vient réfuter la thèse du "douloureux exil" : il aurait pu quitter la Suisse bien plus tôt que ce qu'il fit, mais il tenait à achever ses chantiers : après Romont, il y eut Carouge (2 orgues), Vandoeuvres, Genève (Madeleine), Autigny, Bulle, Fribourg, St-Nicolas... Merklin quitta la Suisse en octobre 1872. (Le Traité de Francfort a été signé 10/05/1871, et, pour Merklin, toutes les formalités étaient bouclées le 28/12/1871). [MerklinJurine:1p203-4]

Un dernier argument enterre définitivement la thèse du "douloureux exil" : sur son devis pour l'orgue de chœur de la cathédrale de Strasbourg en 1874, Merklin fait figurer Romont comme une des adresses de sa société.

En France, l'essentiel des opportunités, alors, se trouvaient à Lyon. (A Lyon, la liturgie avait fondamentalement évolué en 1841, puisqu'avant ça, il n'y avait pratiquement pas de musique, donc pas d'orgues. Ajoutons que les révolutionnaires avaient été particulièrement habiles avec leurs barres à mines. Il y avait donc pas mal de travail, fin 19ème, pour les facteurs d'orgues.) Merklin alla s'installer rue Vendôme. En 1875 après d'intenses efforts, Joseph Merklin obtint la nationalité française.

Entre temps (1872), les 4 premières symphonies de Widor avaient été publiées. Et, en 1875, la première sonate de Guilmant.

1877 : Strasbourg, Temple Neuf

1877 : Strasbourg, Temple Neuf

Instrument actuel.

Partie instrumentale classée Monument Historique (11/05/1995).

On ne rappellera pas ici pourquoi le Temple-Neuf avait besoin d'un nouvel orgue en 1871. La conception de cet instrument est indissociable de son principal commanditaire : Théophile Stern. Celui-ci avait de bonnes relations avec Joseph Merklin. L'orgue fut construit dans les ateliers lyonnais, et finalement achevé début août 1877, après de nombreux retard. Il a été harmonisé par Jean-François Vogt, qui reçut une gratification pour son travail. La réception fut organisée pour le 26/09/1877, avec Théophile Stern, Alexandre Guilmant (Paris, Trinité), M. Blanck (Nancy), Rudolph Loew (Bâle, Ste-Elisabeth), Franz Stockhausen (Strasbourg, conservatoire), Max Schattenholtz (idem), Friedrich Wilhelm Sering (Strasbourg, école normale protestante), mais aussi le compositeur Edmond Weber et François Schwab. Une inauguration, pour Merklin, c'était vraiment très important ! L'orgue fut alors le centre d'une activité culturelle intense : concerts (hebdomadaires), récitals et auditions : on reçut Charles Locher (Berne), Camille Saint-Saëns, Eugène Gigout et de nombreux autres. Les "figures" locales, comme Marie-Joseph Erb, participaient bien sûr aussi.

Altdeutschen

L'étude de l'histoire de l'orgue du Temple-Neuf éclaire d'un jour nouveau l'influence des musiciens d'origine allemande qui ont rejoint l'Alsace après 1871. L'un d'eux est Friedrich Wilhelm Sering. Le chaleureux accueil qu'il fit à cet instrument romantique français est un démenti cinglant aux affirmations qui, à la fin du 20ème, ont voulu faire passer ces musiciens pour des VRP de l'orgue allemand. En effet, dans la revue "Euterpe" (dont il était rédacteur en chef ; N°9, 1877, p. 169-171) il publie un compte-rendu enthousiaste et élogieux du "dreimanualige Orgel in der 'Neuen Kirche' zu Straßburg i. E., erbaut von J. Merklin (Paris und Lyon)." Sering était avant tout un pédagogue. C'était principalement par la formation (ici dans les écoles normales) qu'il comptait faire progresser l'orgue alsacien. [YMParisAlsace] [PMSAM82:p53]

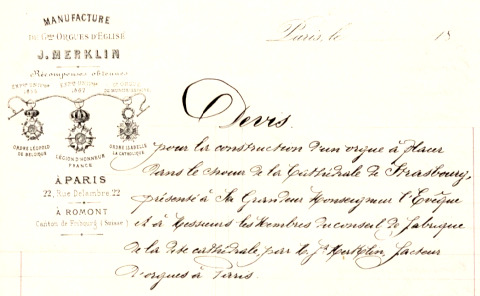

L'entête du devis pour l'orgue de chœur de la cathédrale de Strasbourg.

L'entête du devis pour l'orgue de chœur de la cathédrale de Strasbourg.La maison Merlin est basée à Paris (22, rue Delambre) et Romont, Canton de Fribourg (Suisse).

Cet instrument est contemporain de la naissance de Sigfrid Karg-Elert.

1878 : Strasbourg, Cathédrale Notre-Dame Choeur

1878 : Strasbourg, Cathédrale Notre-Dame Choeur

Remplacé par Jean-Georges Koenig (1976).

Entre la Révolution et 1878, il semble ne pas y avoir eu d'orgue de chœur à la cathédrale. L'orgue Merklin, reçu le 20/08/1878 était donc une double nouveauté. Les deux orgues de la cathédrale et du Temple-Neuf étaient des projets parallèles. Le second clavier, comme d'habitude, est à la fois un récit et un positif expressif (doté à la fois d'un Basson/Hautbois et d'une Clarinette). Comme il s'agit d'un orgue de chœur, son côté "positif" est encore plus marqué : l'ondulant est une Unda maris. La pédale avait 30 notes et la composition habituelle : Soubasse, Flûte 8' et anche 16'. Mais ici, l'anche était un Basson. Au grand-orgue, on retrouve la composition Ranspach / Wintzenheim, mais avec à la fois une Gambe et un Salicional, et une Quinte-flûte 2'2/3. Cet instrument était contemporain de la publication de la 4ème sonate de Gustav Merkel.

L'orgue Merklin de la cathédrale, en 1900,

L'orgue Merklin de la cathédrale, en 1900,avec sa console latérale.

Des orgues réussis

Comment étaient estimés les orgues Merklin en Alsace ? Ce qui est sûr, c'est que, surtout vers la fin du siècle, les concessions telles que l'octave grave du récit étaient devenues inacceptables. Mais, du point de vue de la facture, l'avis de celui qui "reprit le flambeau" de la facture alsacienne, est significatif : dans une lettre au chanoine de Guebwiller, datée du 30/05/1907, Martin Rinckenbach, il restera la plus grand facteur d'orgues que l'Alsace ait connu, reconnaît : "l'orgue de chœur [de la cathédrale] est un instrument mécanique de Merklin de Paris-Lyon et comptait longtemps pour le meilleur orgue d'Alsace". Rinckenbach avait beaucoup appris en étudiant les orgues Merklin : on retrouve à Selestat une console construite exactement sur le modèle de Ranspach. [YMParisAlsace]

Jusqu'ici, on considérait que l'héritage de Merklin en Alsace était essentiellement constitué des œuvres de Heinrich Koulen (effectivement formé chez Merklin, et encore plus orienté vers les innovations). Mais en fait, il est probable que les orgues laissés par Merklin ont surtout permis de développer le terrain qui a permis à Martin Rinckenbach de s'imposer comme le leader de la facture symphonique alsacienne, puis à son fils Joseph de développer ce style post-romantique original, unique, qui constitue aujourd'hui une spécificité alsacienne.

En 1880, Merklin livra son orgue pour la cathédrale de Moulins.

1881 : Obernai, Sts-Pierre-et-Paul Tribune

1881 : Obernai, Sts-Pierre-et-Paul Tribune

Instrument actuel.

Partie instrumentale classée Monument Historique (26/06/1991).

L'orgue d'Obernai fut le plus grand (III/P 37j43r) (il y a 6 emprunts, au positif et à la pédale) Merklin construit pour l'Alsace.

A son sujet, on a coutume de dire deux choses : que c'est le dernier des Merklin alsaciens, et que le choix d'un facteur romantique français était un acte politique, "patriotique".

Un acte politique et patriotique ?

Même s'il devait y avoir - au moins pour certains intervenant à l'époque - un peu de ça, les récentes études des sources primaires indiquent plutôt qu'il s'agissait d'un choix purement esthétique. Déjà, la belle aventure de l' "orgue romantique français alsacien" avait commencé bien avant 1870. Et il ne s'agissait pas de promouvoir l'orgue romantique "français", mais bien l'orgue romantique tout court - puisque des orgues Walcker ont étalement été commandés à l'époque. On peut même se dire, à la lumière des instruments construits par la suite (Koenigshoffen, église protestante St-Paul) et de l'impact qu'ils ont eu, à travers la facture de Martin Rinckenbach, que ce qui était recherché était plutôt une source d'inspiration, destinée à élaborer un style spécifique.

Méchants experts ?

L'organologie de la fin du 20ème siècle a voulu donner de la période 1871-1914 l'image d'un territoire contrôlé par une administration toute-puissante, où le pouvoir était laissé à un aréopage d' "experts" chargés de privilégier les facteurs d'outre-Rhin. Certaines communes auraient fait œuvre de "résistance" en achetant parisien. Evidemment, 2 ou 3 décennies après le second conflit mondial, et avec les inévitables amalgames, c'était une thèse à la fois aisée et agréable à présenter. Mais elle est, au moins en grande partie, fausse.

D'abord et avant tout, les musiciens allemands venus rejoindre l'Alsace n'avaient aucune "mission" issue d'une grande conspiration d'impérialisme économico-culturel. Tout cela tient du fantasme. Ils étaient avant tout motivés et passionnés de musique : la plupart étaient admirateurs de la facture romantique parisienne. Venir en Alsace était pour eux une formidable opportunité. Et ils s'étaient très vite intégrés. Théophile Stern ou Constant Sieg avaient vite rallié à la "cause romantique" des "Altdeutschen" comme Friedrich-Wilhelm Sering. Il n'y avait pas une once de "communautarisme", même dans une société qui, de plus en plus, souffrait de la montée des nationalismes.

Sering, en défendant le projet de Merklin pour Obernai, se montra plus fort que l'administration : lorsque Heinrich Koulen, concurrent de Merklin, voulut faire intervenir les fonctionnaires (soit-disant tout puissants et tirant toutes les ficelles), ceux-ci se rangèrent du côté de Sering en écoutant les arguments esthétiques. Ce n'est pas l'administration qui a voulu se servir de Koulen, c'est le contraire. Dans l'Alsace des années 1880, on achetait un orgue où on voulait.

L'image d'Epinal laissée par la fin du 20ème siècle décrivant les "incompétents experts allemands tueurs d'orgues classiques" est totalement fausse et injuste. Après 1871, c'est par la formation (Sering était avant tout un pédagogue) que l'orgue alsacien se développa.

La réalité dévoilée par les sources primaires est beaucoup plus réjouissante que la caricature qui a longtemps été "communément admise".

L'orgue Merklin d'Obernai est contemporain de la grande Passacaille de Rheinberger (8ème sonate).

Orgues arrivés après la mort de Joseph Merklin

Orgues arrivés après la mort de Joseph Merklin

Mais le "dernier Merklin d'Alsace" n'est pas le dernier arrivé. Il y en eut encore deux.

Strasbourg, St-Maurice, orgue de choeur

Entre 1971 et 1980, la paroisse St-Maurice de Strasbourg était dotée d'un orgue de chœur (en tait, de transept), qu'Alfred Kern avait fourni en location. C'était un orgue Merklin, venant de Paris, Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux. (Ce qui n'est pas étonnant, vu que Kern a construit là-bas le grand-orgue en 1968 et un orgue de chœur justement en 1971.) L'instrument est antérieur à 1895, puisqu'il figure sur une liste d'orgues Merklin publiée cette-année-là. Merklin a effectué le déménagement en tribune du grand orgue Louis Callinet des Blanc-Manteau entre 1863 et 1867. Peut-être a-t-il placé l'orgue de chœur peu après ? On ne sait pas ce que cet orgue est devenu après avoir quitté St-Maurice.

1885 : Selestat, St-Antoine

1885 : Selestat, St-Antoine

Instrument actuel.

En 1992 fut installé à l'église St-Antoine de Sélestat l'orgue Merklin & Cie, 1885, de la chapelle St-Vincent-de-Paul de la Teppe à Tain l'Hermitage (Drôme).

L'héritage alsacien de Merklin

Une source d'inspiration

Une chose est frappante - par son absence - à l'examen des orgues Merklin alsaciens : ils n'ont été que très peu adaptés aux spécificités locales. A l'exception de Cornets un peu plus fréquents (Wittelsheim ; deux à Obernai) et de deux ou trois Trompettes coupées en basse+dessus, il s'agit de "romantiques parisiens" sans concession. C'était probablement voulu : ils allaient devenir des exemples, des références, permettant d'expliquer ce qu'est un romantique parisien et d'interpréter fidèlement le répertoire correspondant. C'était également vrai pour les premiers romantiques allemands : des Walcker "pur sucre" (Husseren-Wesserling, Pfastatt). Quelle différence avec les années 1910 : à Koenigshoffen, la maison Walcker livra un orgue tout spécifique, échappant aux normes, complètement "alsacien". C'est parce qu'en 1910, l'Alsace était dotée d'un style qu'elle pouvait même définir, dans un cahier des charges adressé au "boss" de l'orgue européen. Mais, en 1860, ce n'était pas le cas ; le discours était plutôt : "Amenez-nous donc un de ces orgues nouveaux !" En clair, ils allaient devenir des sources d'inspiration.

Symphonique ?

L'orgue symphonique est surtout issu d'une "prise de pouvoir" des organistes (plus tard qualifiés - péjorativement - d' "experts") et du public (les municipalités, prenant l'intérêt commun comme objectif, renforçaient le rôle culturel de l'orgue). Avant cela, l'instrument était élaboré selon les standards définis par les facteurs locaux, faisait l'objet de tractations et de chicaneries avec la Préfecture, était réceptionné "entre soi" par une élite bien en place, avant d'être confié à l'instituteur (pour qui le pédalier de 18 notes n'était un problème que dans les 18 premières notes). Après 1860, le public a eu droit aux concerts ; les municipalités ont joué le rôle de délégués de la population ; et l'administration, au lieu de chicaner, subventionna. L'orgue symphonique est avant tout un orgue populaire.

Sources et bibliographie :

- [MerklinJurine] Michel Jurine : "Joseph MERKLIN facteur d'orues européen", éditions Association Cavaillé-Coll /Klincksieck

- [YMParisAlsace] Yannick Merlin : "Orgues et organistes parisiens en Alsace (1860-1908)", in "L'Orgue, bulletin des Amis de l'Orgue", 2003-IV

- [Galtier] Roland Galtier : "La facture d'orgues en france de 1800 à 1870", éditions Septentrion, 2003

- [PMSMERKLIN] Pie Meyer-Siat : "Etudes Joseph Merklin, facteur d'orgue", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 46., éditions de la société Haguenau, 1987, p. 280-92

-

[PMSRHW] Pie Meyer-Siat : "Valentin Rinkenbach, François Ignace Hérisé, les fils Wetzel, facteurs d'orgues", éditions Istra, p. 73-8

Pour Le Bonhomme.

-

[VWeller] Victor Weller :

Photos de l'orgue de choeur de la cathédrale de Strasbourg.