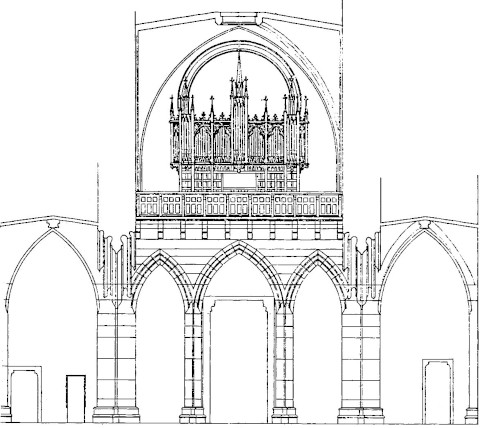

L'orgue Rinckenbach de Niederhaslach,

L'orgue Rinckenbach de Niederhaslach,dans son buffet dessiné par Jean Weyh, encadrant la rosace.

Les photos sont de Martin Foisset, 05/06/2022.

Ce superbe édifice gothique est toujours connu sous le nom de Collégiale St-Florent (bien que ce soit aujourd'hui l'église paroissiale St-Jean-Baptiste). C'est un lieu de culte depuis le 6ème siècle : il faisait partie de l'abbaye fondée par l'ermite Saint Florent. Certains éléments actuels datent du 13ème siècle et, à Niederhaslach, il y a des orgues depuis le 16ème siècle. L'instrument actuel, construit par Martin et Joseph Rinckenbach en 1903, est absolument exceptionnel. Même s'il a malheureusement été altéré en 1952 (3 jeux et la console perdus...), l'harmonie d'origine a été conservée. Il mérite vraiment d'être mieux connu.

Historique

Un premier orgue est attesté en 1578. Martin Gimmenich, de Meckenheim, en était l'organiste. [IHOA] [Barth]

Cet instrument fut détruit en 1633 (durant la guerre de Trente Ans). [IHOA]

Historique

Puis, en 1666 un nouvel orgue fut posé. [IHOA]

Cet instrument (ou plus probablement un de ses successeurs) fut déménagé en 1735 par le facteur/organiste Bender de Niederhaslach à Notre-Dame de l'Assomption de Muhlbach-sur-Bruche. [IHOA]

1730

Historique

En 1730, l'édifice reçut un des orgues construits par Joseph Waltrin et Johann Georg Rohrer, qui étaient alors associés. [IHOA] [ITOA] [PMSSTIEHR]

André et Jean-André Silbermann sont allés visiter l'instrument en 1731. On le sait, le facteur strasbourgeois considérait ouvertement Rohrer comme un bricoleur ("Pfüscher"). Le chapitre, voulant faire intervenir Silbermann, qualifiait les deux compères Rohrer et Waltrin de "Stümper" ("bousilleurs"). Tous les facteurs du 18ème n'étaient pas des génies, et tous les orgues du 18ème n'étaient pas des chefs d’œuvre, loin s'en faut. Celui-ci avait probablement "deux" claviers (i.e. un seul, plus un dessus d'écho) et pédale. [PMSSTIEHR] [Barth]

L'instrument était objectivement lamentable : registres presque impossible à tirer, anches inutilisables, Montre littéralement tailladée lors de l'harmonisation.

Le 16/04/1792, l'église collégiale devint paroissiale. [PMSAM81niedhasl]

On a noté une réparation en 1829, menée par Joseph Stiehr. [IHOA]

Historique

Un nouvel orgue a été placé en 1871 par la maison Stiehr [IHOA] [ITOA] [DossierNiederhaslach]

Dessin du buffet néo-gothique de l'orgue Stiehr.

Dessin du buffet néo-gothique de l'orgue Stiehr.(Issu de la chronique du curé Gatrio.)

L'instrument ressemblait (beaucoup) à celui de Marienthal,

sauf pour les petites plates-faces latérales en encorbellement. [DossierNiederhaslach]

L'orgue Stiehr fut reçu le 13/07/1871 par Théophile Stern (Strasbourg), Meyer (Mutzig ou Strasbourg), Mathias (Dinsheim ; le père de François-Xavier Mathias), et Stehle (Lutzelhouse). [PMSSTIEHR] [Barth] [PMSAM81niedhasl]

Il était logé dans un buffet néo-gothique, comme ceux d'Orbey (1869), Logelbach (1874), Hersbach (1876), Wangenbourg-Engenthal (1880), ou Westhouse (1897). Le dessin a été approuvé par Boeswillwald (des Monuments Historiques). C'est la maison Stiehr qui l'a réalisé dans ses taeliers : il n'a pas été sous-traité, comme à Marienthal (J. F. H. Muller, 10 rue Sainte Elisabeth à Strasbourg). [PMSSTIEHR] [PMSAM81niedhasl] [Marienthal1962]

On peut se demander pourquoi un pareil dessin fut produit et adopté, vu que la belle rosace était du coup masquée, et la nef privée de lumière. Un orgue en deux corps peut éventuellement être doté d'une traction mécanique, mais cela nécessite une grande virtuosité technique. Or, on sait que la maison Stiehr était à l'aise avec beaucoup de choses, mais sûrement pas avec les mécaniques, souvent construites de façon "rustique" et avec un côté improvisé très marqué. Il est probable qu'en 1870, la maison de Seltz ne disposait pas des compétences nécessaires, ou n'a pas voulu prendre le risque. Elle a sûrement trouvé un moyen de signifier à Boeswillwald que si on voulait un orgue à Niederhaslach, c'était un "normal". Cela en dit long sur l'état dans lequel se trouvait la facture d'orgues alsacienne en 1870, à l'évidence toujours assurée de disposer "ad vitam" d'un marché captif. Paradoxalement, un siècle plus tard, ce retard considérable fut interprété... comme une fidélité aux traditions !

Et la compo ?

Aussi étrange que cela puisse paraître, ni la composition du Stiehr de Niederhaslach, ni celle de Marienthal ne semblent avoir été publiées. (En soi, le fait est révélateur.) On peut essayer de les déduire par recoupement. Ce genre jeu de jeu de piste (et de devinettes) n'a généralement qu'un intérêt limité, mais l'orgue Stiehr de Niederhaslach fait exception : d'abord, il est intéressant de comprendre pourquoi il n'a pas donné satisfaction. Et surtout, l'instrument de 1871 a influencé celui de 1903, au moins par la composition. En effet, tant le matériel disponible (tuyaux) que les probables habitudes des organistes ont contribué à concevoir un orgue très différent d'un instrument issu d'une page blanche.

Quelles sont les sources disponibles pour parvenir à cette reconstitution ?

- On apprend tout d'abord que le Stiehr de Niederhaslach comptait "31 jeux" par le devis approuvé à Paris le 12/07/1870. (Juste à temps...) Mais il reste un doute, car le Basson/Hautbois (coupé en basse+dessus) est souvent compté pour deux jeux. Si on le compte pour un, cela fait 30 jeux (au sens moderne). [Marienthal1962]

- Une lettre de Stiehr-Mockers, datée du 24/06/1871 (3 semaines avant l'achèvement de l'orgue de Niederhaslach) au vicaire général de Marienthal, qui précise que l'instrument serait identique "à celui de Niederhaslach, seulement au grand jeu j'ai rayé le Clairon et le Nazard que j'ai remplacé par un Salicional 8 pieds, au Positif le Cor des Alpes est supprimé ainsi que le Clairon à la Pédale". [PMSSTIEHR] [Marienthal1962]

[1] L'orgue Stiehr de Niederhaslach avait donc 3 jeux en plus que celui de Marienthal : +2-1 au I, +1 au II et +1 à la pédale. A part ça, les deux compositions étaient identiques.

[2] L'orgue de Niederhaslach avait un Nasard et un Clairon au I, (pas de Salicional I), un Cor des Alpes au II et un Clairon de pédale.

Or, la proposition pour Marienthal comptait 27 jeux. 27+3=30, pas 31, ce qui renforce l'hypothèse que le nombre 31 comptait pour 2 le Basson/Hautbois. [Marienthal1962]

[3] On s'oriente donc vers une composition à 30 jeux pour Niederhaslach.

- Le projet pour l'orgue de Marienthal a été "complété" en avril 1872 par un Flageolet II et un Clairon de pédale (ce dernier jeu ayant été supprimé à l'origine). Et comme l'orgue, en 1937 (la composition était censée être celle de 1896), n'avait effectivement que 27 chapes, on peut en déduire que ces jeux ont remplacé ceux du projet original (donc l'image de Niederhaslach). Cela laisse penser que le Flageolet n'était pas présent dans la version initiale, donc à Niederhaslach. [Marienthal1962]

- Le "cahier Mockers" contient une demande de devis pour Marienthal, datée de 1896. (Opération non réalisée. C'est Roethinger qui eut le marché.) On y propose un Geigenprincipal 8' II, le déplacement du Salicional 8' du I au II (ce jeu n'était pas prévu à Niederhaslach), le remplacement du Salicional I par un Dolce, la ré-harmonisation (par frein harmonique) de la Gambe I, mais aussi du Violoncelle 8', de la Flûte 8' et de la Contrebasse 16' de pédale. Il est fait mention d'un "Jeu céleste" au II, visiblement confondu avec une "Voix céleste". [PMSSTIEHR]

[4] Les deux orgues avaient donc une Gambe I, un "Jeu céleste" II, une Contrebasse 16' P, un Violoncelle 8' P, une Flûte 8' P. On peut aussi en déduire des jeux qu'il n'y avait pas à Marienthal, mais, pour Niederhaslach, cela n'apporte pas beaucoup plus d'information, car ils peuvent correspondre aux jeux "remplacés" par l'amendement au devis de 1872. Comme il ne concernait pas le grand-orgue, le Dolce paraît être exclus de la composition d'origine des deux orgues.

- Un devis Roethinger de 1908 évoque, à Marienthal, la présence de deux Trompettes (I et P) et d'un Clairon (P). La présence de la Trompette I ne faisait aucun doute, vu qu'il y avait un Clairon I, mais elle est quand même confirmée.

[5] Il y avait (finalement dans les deux orgues) deux Trompettes (I et P) et un Clairon (P).

- La composition de l'orgue Stiehr de Marienthal est connue en 1937, après quelques modifications de jeux, mais probablement pas du nombre de chapes. La répartition entre plans sonores était : 12 (I) + 8 (II) + 7 (P) = 27 jeux. [Marienthal1962]

[6] Et, puisqu'on sait que celui de Niederhaslach avait un jeu de plus aux trois plans sonores ([1]), c'était 13 (I) + 9 (II) + 8 (P) = 30 jeux

- L'orgue Rinckenbach de Niederhaslach comprend des tuyaux Stiehr, récupérés (et réharmonisés) sur l'ancien instrument. Bien sûr, ces tuyaux pourraient venir d'ailleurs, mais c'est peu probable. On trouve dans l'orgue actuel des tuyaux correspondant aux jeux suivant :

[7] Bourdon 16' I, Bourdon 8' I, Gambe 8' I, Prestant I, Flûte à cheminée 4' I, Doublette I, Cornet, Trompette I, Clairon I Gemshorn II, Flûte conique 4' II, Quinte II, Basson/Hautbois II, Soubasse 16' P, Basse 8' P, Bombarde 16' P, Trompette 8' P.

[8] La composition de l'orgue de Marienthal, relevée en 1937 après les modifications d'avril 1872 (Flageolet 2' remplace autre chose, Clairon de pédale remplace autre chose) et de 1896 (a priori Dolce 8' I, Cremona 8' I, Geigenpricipal 8' II, Voix céleste II) donne une bonne idée de celle d'origine. (A priori, les versions 1896 et 1937 ont la même composition.)

Nous commençons donc à avoir une bonne image des deux compositions. Il y avait forcément une Fourniture au I (de 4 ou 5 rangs). On n'imagine mal le second clavier (de 9 jeux) sans Principal 8' (il y en aura un en pleine époque symphonique à Orschwihr en 1881), même si cela laisse ce plan sonore avec un seul 4 pieds. Le jeu "manquant" à la pédale était sûrement une Flûte 4', un peu principalisante. Il ne reste rien de la Montre 8' I, et personne n'en parle, mais sa présence ne fait aucun doute. La Flûte majeure 8' également, devait faire partie de la dotation, d'autant plus qu'on la retrouve en 1937 à Marienthal : elle était à coup sûr d'origine.

Le Flageolet 2' du second clavier - censé être absent suite aux élucubrations précédentes - est complètement logique (et on voit mal par quoi le remplacer, ni la maison Stiehr priver un aussi grand clavier d'un 2').

Reste un jeu mystère au grand-orgue. Avec un Salicional, le grand-orgue de 14 jeux aurait exactement la même composition que celui d'Illkirch-Graffenstaden (1866). Mais on sait qu'il n'y avait pas de Salicional (fait déduit de la fameuse lettre du 24/06/1871). L'(ancien) orgue Stiehr de Rosheim (1860) donne un exemple de "gros" grand-orgue (17 jeux). Si on en retire les deux 16' ouverts, il reste 15 jeux, 13 communs avec ce que l'on connaît de Niederhaslach, plus un Salicional (évidemment)... et une Fugara 4'. On la retrouve à Wisches (1859) dans un grand-orgue de 14 jeux (avec Salicional, mais pas de Nasard). Il y a aussi un 4' gambé à Helfrantzkirch (1858), pour un grand-orgue de 13 jeux, et sur les "Flagships" (il est vrai un peu plus anciens) de Bischoffsheim (1848) et Barr (1852). Le trio de 4' Principal / Flûte à cheminée / Fugara, très apprécié par la maison Stiehr, semble donc s'imposer.

TL;DR

On peut donc produire une restitution de la composition de l'orgue Stiehr sans trop de risque de se tromper :

L'élément le plus frappant de cette composition (fiable à 90%) est bien la date : 1871 ! De fait, cet instrument, vieillot (2 Clairons, pédale limitée, accouplements...), dépassé et mal placé, dura moins 30 ans : en Alsace, on ne voulait plus d'orgues comme ça. Car ce n'est pas un cas isolé : voir celui de Barembach (1886, remplacé en 1902). Mais on disposait d'un matériel considérable. Tout ceci explique qu'à Niederhaslach, en 1903, on a construit un orgue tout à fait spécifique.

Historique

En 1903, Niederhaslach reçut un grand instrument construit par Martin et Joseph Rinckenbach, d'Ammerschwihr. [IHOA] [ITOA] [DossierNiederhaslach]

Les ateliers d'Ammerschwihr (au début du 20ème siècle)

Les ateliers d'Ammerschwihr (au début du 20ème siècle)où l'orgue de Niederhaslach a été construit.

(Photo de la plaquette Wiltberger, colorisée.)

Il y eut deux délibérations majeures du conseil municipal : le 20/07/1902, et le 10/08/1902, quand furent présentés les trois devis "finalistes" : Roethinger ("Schiltigheim" ; 6478.-), Rinckenbach ("Ammerschwihr" ; 6065.- soit environ 6% moins cher), et Kriess ("Molsheim", 6750.-). Notons que, contrairement à de vieilles idées pré-conçues datant de la fin du 20ème, la maison Kriess de Molsheim, clairement, fournissait des orgues "de luxe". En fait, il s'agissait souvent de matériel Weigle, que Franz Xaver Kriess intégrait et harmonisait avec grand soin. Kriess était clairement le plus proche, mais la différence de prix était considérable. De plus, il pratiqueit un style plus "outre-Rhin", et il est clair que la maison d'Ammerschihr, plus ancrée dans la tradition locale, pouvait mieux tirer prati du matérel issu de l'orgue Stiehr. [DossierNiederhaslach]

Sans surprise, Martin et Joseph Rinckenbach eurent le marché. Et c'est le dessin du sculpteur colmarien Jean Weyh (1841-1909) qui fut également retenu ce jour-là. Jean Weyh est le père de l'architecte Paul Weyh (1868-1901).

Das herrliche Werk !

A sa réception, menée le 13/05/1903 par François-Xavier Mathias et R. Muller (Obernai) ont été impressionnés. Tellement qu'on déclara cet instrument "le plus bel orgue de la vallée de la Bruche". "das herrliche Werk mit vollem Recht als das schönste des Breuschtales gelten darf". Ce qui est sûr, c'est qu'il était extrêmement réussi et adapté à son environnement... et n'avait rien à voir avec l'orgue Stiehr qu'il remplaçait. [PMSAM81niedhasl] [PVBlanchard] [Barth]

La citation "le plus bel orgue de la vallée" est extraite de l'article paru dans le journal "Der Elsässer" du 16/05/1903, qui rend compte de la réception. "Die Experten sowie alle anwesenden Gäste waren buchstäblich entzückt über Arbeit des Orgelbauers. Wie der architektonische Aufbau und gie ganze Anlage des Gehäuses sich wundervoll an die Architektur der weltberühmten Stiftskirch einglierert, so harmonisch entsprechen die durch die witen Hallen sich wälznden Tonwogen den grossen und edeln Formen des herrlichen Baues ; so schön ist das Verhältnis zwischen der überraschenden Mannigfaltigkeit der die reichsten Kombinationen ermöglichenden Klangfarben und dem bezaubernden Farbenspiel der dirch die bunten Vitren und Gasparzellen abgedämpfen undlieblich gebrochenen Sonnenstrahlen im Innern des Heiligtums. Alle Anwesenden beglückwünschen die Pfarrei zu dem herrlichen Werke, das mit vollem Recht als das schönste des Breuschtales gelten darf." [Orgelbauerei1909]

L'orgue est cité comme référence dans la "plaquette Wiltberger", parue en 1909, et présentant la maison Rinckenbach. La plaquette reprend le texte de cet article. Cet instrument était un succès éclatant. [Orgelbauerei1909]

Les tuyaux de façade (217 kg) ont été réquisitionnés par les autorités en 1917. On ne sait pas qui posa la nouvelle (et actuelle) façade (en étain), mais elle est très belle. [CCTPniedhasl1976]

La regrettable transformation de 1952

Malheureusement, en octobre 1952, la maison Edmond-Alexandre Roethinger procéda à l'électrification de la traction, et au remplacement de quelques jeux. Le plus préjudiciable fut, comme souvent dans ce cas, le remplacement de la belle console de 1903 par un modèle "standard" de 1952. [IHOA] [CCTPniedhasl1976] [DossierNiederhaslach]

Rappelons que la raison profonde de ces changements de transmission était une sévère perte de compétence de facteurs. La traction pneumatique n'étant plus maîtrisée, les maintenances devinrent déficiente, et la fiabilité s'en ressentait. Les facteurs prétendaient que "le pneumatique ne vaut rien", affirmation soigneusement relayée par leurs Communicants (les "experts"). Et comme le remplacement d'une transmission était une opération juteuse (pour le facteurs, et pour l'"expert), cela faisant consensus. Le dindon de la farce étant le conseil de fabrique et les donateurs.

De fait, ici comme ailleurs (Lapoutroie) le "remède" fut pire que le soit-disant "mal" : alors que d'autres transmissions 100% pneumatiques fonctionnent très bien (quand elles sont réglées par des facteurs compétents), la version électrique causa de gros soucis et sur-coûts. Le pire est qu'on n'a même pas cherché à tirer profit de l'électrification (qui permet des emprunts et des extensions) : il y eut donc tous les inconvénients, sans le moindre avantage.

Ce n'est qu'un peu plus tard, en novembre 1952 que fut posé le crescendo général. [DossierNiederhaslach]

La maison Edmond-Alexandre Roethinger fut obligée de remplacer les 123 électro-aimants dès 1956. (A sa charge. Ils avaient moins de 4 ans...) [DossierNiederhaslach]

En octobre 1969, l'entretien de l'orgue passa à Albin Unfer. [CCTPniedhasl1976] [DossierNiederhaslach]

L'entretien passa ensuite (fin1972) à la maison Alfred Kern, qui fit un relevage en 1976. [CCTPniedhasl1976] [DossierNiederhaslach]

A nouveau, l'électrification fut à l'origine des dépenses, puisque Alfred Kern, dut réviser la console en 1985, et procéder au remplacement des contacts. [CCTPniedhasl1976]

Caractéristiques instrumentales

![La console Roethinger de 1952. [Soupir]

Bien sûr, elle fait un peu "terne" dans son environnement flamboyant.](../images/niedhasc.jpg) La console Roethinger de 1952. [Soupir]

La console Roethinger de 1952. [Soupir]Bien sûr, elle fait un peu "terne" dans son environnement flamboyant.

Console indépendante de Roethinger (1952), face à la nef, fermée par un rideau coulissant. Tirage des jeux par dominos, disposés en ligne au-dessus du second clavier, et groupés par plan sonore. Pas de porcelaines : le nom des jeux est gravé en noir pour le grand-orgue, rouge pour le récit et bleu très foncé vert pour la pédale. Les accouplements sont groupés à droite. Claviers blancs.

L'appel des anches et des mixtures se fait par deux poussoirs blancs, à gauche sous le premier clavier. Commandes des accouplements doublées au pied, par pédales-cuillers à accrocher en bois recouvert de métal gaufré. De gauche à droite : "Oct. gr. II/I" (II/I 16'), "Oct. aig. II/I" (II/I 4'), "Tirasse II" (II/P), "Tirasse I" (I/P), "Copula II/I" (II/I). Vient ensuite la pédale basculante du crescendo ("Crescendo-gén."), puis celle commandant la boîte ("Expression II"). A sa droite, la pédale-cuiller d'appel du tutti : "Grand-Jeu".

Visualisation de la position du crescendo par cadran linéaire blanc, situé en haut à droite, et gradué de 0 à 10. Voltmètre, situé à gauche des dominos, un peu au-dessus du second clavier, gradué de 0 à 25, et affichant 14V en marche.

Plaque d'adresse placée au centre, entre les deux claviers, et disant :

STRASBOURG

La plaque d'adresse Roethinger sur la console de l'orgue Rinckenbach de Niederhaslach.

La plaque d'adresse Roethinger sur la console de l'orgue Rinckenbach de Niederhaslach.La console disparue

La console Rinckenbach disparue était presqu'à coup sûr du même modèle que celle de Romanswiller (1902). Avec des joues arrondies en quart de cercle, et des tirants de jeux de section ronde, disposés en gradins de part et d'autre des claviers, munis de porcelaines orientées vers le haut à 45° (l'extrémité du triant, où se situe d'habitude le pommeau, est munie d'un point blanc). Il y a des consoles analogues à Zellwiller (1899), Dessenheim (1901), Dauendorf (1904), ou Kogenheim (1905). Les porcelaines sont généralement à fond blanc pour le grand-orgue, rose pour le récit, et jaune pour la pédale. Claviers blancs à frontons galbés. Joues des claviers légèrement arrondies. Les gradins sont munis d'un petit chanfrein concave.

Transmission électro-pneumatique, notes et jeux, de 1952. Quel dommage que cet orgue ait été électrifié !

A membranes. Pour le grand-orgue (à droite), il y a deux sommiers diatoniques de 44 notes (C,D,E,Fis,Gis,Ais,c,d,e,fis,gis,ais-g''') pour les "petits jeux" (Clairon, Bourdon 8', Doublette, Principal 4', Flûte à cheminée 4', "Plein-jeu"), dans le soubassement, et son complément de 12 (Cis, Dis, F, G, A, H, cis, cis, f, g, a, h). Puis deux sommiers diatoniques (2x28 notes), en M, pour les "grands jeux" (Trompette, Montre 8', Gambe, "Nasard", Flûte d'orchestre, Flûte majeure et Bourdon 16'), au premier étage.

Le récit est diatonique, en A, et placé dans le corps gauche : Basson/Hautbois, Quinte, "Cymbale", Flûte 4', "Flageolet", Salicional, Gemshorn, Voix céleste, Flûte harmonique 8' et Principal 8' et Cornet.

La pédale de 27 notes est sous la rosace (du côté droit), chromatiquement, basses à droite. Quelques tuyaux sont placés derrière la paroi frontale du soubassement. Cette pédale a été complétée jusqu'au fa en 1952.

Dans le relevé apparaissant dans le composition de 2022 ci-dessus, par "Stiehr/Rinckenbach", il faut entendre "jeu réalisé et harmonisé par Rinckenbach sur la base de tuyaux Stiehr. Aucune jeu ne "sonne Stiehr". Les jeux Rickenbach qui n'ont pas été remplacés en 1952 ont une harmonie intacte, de grande valeur. Les jeux de 1952 sont sans intérêt, et dé-parent plutôt ce magnifique instrument.

Diapason : La = 435Hz.

Une vue sur la tuyauterie du grand-orgue, dans le corps droit.

Une vue sur la tuyauterie du grand-orgue, dans le corps droit.Il s'agit des "grands" jeux (8' de haut) (le Nasard n'est pas d'origine)/

Depuis la passerelle, en remontant vers le mur (qui est le mur droit de l'édifice) :

la Trompette (aux dessus harmoniques), la Montre 8', la Gambe, la "Nasard",

la Flûte d'orchestre (en bois), la Flûte majeure (en bois),

et le Bourdon 16', au dessus métalliques, avec des tuyaux graves postés au fond.

Tout à droite, les pieds de deux tuyaux de la Trompette,

qui sont postés derrière la façade.

L'autre partie de la tuyauterie du grand-orgue.

L'autre partie de la tuyauterie du grand-orgue.Depuis en haut à gauche vers en bas à droite :

le Clairon, le Bourdon 8', la Doublette, le Principal 4',

la Flûte à cheminée 4', et l'incongru "Plein-jeu".

Une vue sur la tuyauterie du récit.

Une vue sur la tuyauterie du récit.De bas (accès) en haut :

le Hautbois, la Quinte, la "Cymbale" à 3 rangs, la Flûte 4' un peu conique,

le "Flageolet", le Salicional, le Gemshorn (conique), la Voix céleste,

la grande Flûte harmonique 8', le Principal 8',

et les postages du Cornet (qui n'est pas visible car placé plus haut).

La pédale est sous la rosace : de gauche (fond)

La pédale est sous la rosace : de gauche (fond)revers de la partie frontale du buffet :

le Violoncelle 16', la Grande Quinte 10'2/3, la Soubasse 16',

la Flûte 8' (ouverte et en bois), la Flûte 4' (en métal),

la Bombarde 16' (résonateurs coniques en bois) et la Trompette (cachée).

Est-ce le plus bel orgue de la vallée de la Bruche ? En 1903, évidemment ! Pour la suite, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle "Vallée de la Bruche", et en particulier savoir si Mutzig en fait partie. Le grand Schwenkedel n'y est arrivé qu'en 1931, et son style est fort différent. Il n'a jamais été concurrent de l'orgue de Niederhaslach : il en représente plutôt la postérité. Ces classements restent très subjectifs et un peu puérils, même s'ils marquent les esprits. Ce qui est sûr, c'est que l'orgue de Niederhaslach compte parmi les plus plus passionnants de la région. Il fait partie de ceux qui ont une histoire à raconter, et où opère la magie.

Il s'agit bien entendu d'alchimie avec l'environnement, et en particulier l'édifice. Il s'agit aussi d'acoustique : l'orgue est "haut perché", mais harmonisé de façon à ce que quelques jeux soient plus présents. (En particulier la Trompette du grand-orgue, qui est extraordinaire.) Mais surtout, dans son état d'origine (1903), cet instrument était représentatif de l'âge d'or de l'orgue alsacien. Une Belle-époque, dite "post-romantique" mais qui est plutôt un romantique flamboyant, où la facture était parfaitement à l'aise pour intégrer un héritage plus ancien (ici du matériel Stiehr du 19ème) et le magnifier dans le style incomparable du début du 20ème siècle.

On ne va pas se mentir : l'opération de 1952 fut aussi inutile et nuisible que coûteuse. Il faut donc pouvoir imaginer cet orgue dans son état origine - grâce à ses contemporains qui sont restés authentiques. On le sait, ces instruments ont beaucoup souffert du discrédit jeté par les experts de la fin du 20ème siècle ; par idéologie, ils ne connaissaient et ne promouvaient que ce qui est "nordique" ou "baroque" (ou faisait semblant de l'être), au détriment du vrai orgue alsacien, qu'il nous appartient aujourd'hui de refaire découvrir et de mettre en valeur. L'orgue de Niederhaslach en fait partie, et il reste doté d'un potentiel exceptionnel. Il mériterait vraiment une restauration dans son état de 1903, de loin le plus intéressant du point de vue historique et musical.

![]() Activités culturelles :

Activités culturelles :

- 21/09/2024 : Récital de Timothée Bour-Mahler ; programme essentiellement consacré aux œuvres du 20ème siècle. Tailleferre, Ravel, Debussy. http://www.niederhaslach.fr

![]() Sources et bibliographie :

Sources et bibliographie :

-

[Visite] "Visite sur place", 05/06/2022

Remerciements à Steve Ehalt.

-

[MFoisset] Martin Foisset :

Photos du 05/06/2022.

-

[NHassle] Nicolas Hasslé : e-mail du 14/08/2003.

Photo du 06/07/2003.

-

[PVBlanchard] Pierre Valentin Blanchard : e-mail du 12/08/2008.

Réception du 13/05/1903. (Article du "Molsheimer Kreisblatt".)

- [DossierNiederhaslach] "Dossier contenant un historique de l'orgue de Niederhaslach, un extrait de la chronique du curé Seyfrid, et de nombreuses factures d'entretien (1952 - 1986)"

- [CCTPniedhasl1976] Christian Lutz : "Relevage de l'orgue Rinckenbach de l'église Saint-Florent (de Niederhaslach)"

- [Orgelbauerei1909] H. Wiltberger & varia : "Orgelbauerei M. J. Rinckenbach Ammerschweier"

- [PMSAM81niedhasl] Pie Meyer-Siat : "L'orgue Waltrin-Rohrer (1730) de Niederhaslach", in "Annuaire de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Molsheim et Environs", 1981, p. 82-87

- [Marienthal1962] Antoine Bender : "Les orgues de Marienthal - Die Marienthaler Orgel (avec le programme de l'inauguration de 1962 et une notice biographique sur F.X. Richter)", p. 8,23

- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 128a

-

[ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 3, p. 434-5

La pédale a 30 notes (depuis 1952).

- [PMSSTIEHR] Pie Meyer-Siat : "Stiehr-Mockers, facteurs d'orgues", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 20., éditions de la société Haguenau, 1972-73, p. 214-6,633-4,638-9

-

[Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 278-279

NIEDERHASLACH, Kt. Molsheim. - 1578: Martin Gimmenich von Meckenheim (Pfalz), Stiftsherr u. Organist. VOGELEIS 340. - Neue O. von Rohrer u. Waltrin, 1730. MATHIAS 45. - Die Stiftsherren bitten Joh. A. Silbermann diese ganz unbrauchbare O., welche die Stümper (bousilleurs) Waltrin u. Rohrer gebaut hatten, zu überarbeiten. MATHIAS 257. Siehe auch WÖRSCHING 83 f. - O. von Stiehr, Genehmigung « pour executer » von Boeswillwald, auf Zeichnung von Stiehr, Paris 12. VII. 1870. Nachlass STIEHR. - Aufstellung der O. im Mai 1871, Prüfung am 13. VII. 1871 durch Stern u. Meyer, Organisten in Strassburg, und « die in der Musik ebenfalls ausgezeichneten Lehrer Mathias aus Dinsheim (Vater des Komponisten X. Mathias) und Stehle aus Lützelhausen ». Als vortrefflich gefunden. A. GATRIO, Das Breuschthal, Rixheim 1883, 355. - Preis der Orgel: 15.000 Fr. Vgl. A. BENDER, in: Les orgues de Marienthal, Haguenau 1962, 23. - RekonSitr. von Rinckenbach, 1900, 31 Reg., 2 Clav., Ped., souffl. electr. MATHIAS 45. - Abnahme im Mai 1903, wobei es im Experten-Bericht (Freiburg i. Br. 19. I. 1904) heisst, dass « das herrliche Werk mit vollem Recht als dasschönste des Breuschtales gelten darf ». Der Bericht in: WILTBERGER S. 12. Darnach O. mit 30 Reg., ebenso Liste Rinckenbach. Das Gutachten gezeichnet : G. Schweitzer, Domkapellmeister u. erzbischöfl. Orgelinspektor, Freiburg i. Br.

-

[Mathias] F.X. Mathias : "Compte rendu du Congrès d'orgue tenu à l'Université de Strasbourg, 5-8 mai 1932.", éditions Sostralib, p. 45

203. Niederhaslach {V} et {S B I}, avant 1578 ; nouvel orgue de Rohrer et Waltrin 1730 ; Stiehr, reconstruit par Rinckenbach, 1900, 31 Jeux, 2 Clav. Péd., sommier pneu., traction tub., soufflerie électr.

![]() Localisation :

Localisation :