Martin Rinckenbach (23/08/1834-23/01/1917)

Martin Rinckenbach (23/08/1834-23/01/1917)La dynastie des Rinkenbach / Rinckenbach - Martin et Joseph faisant figurer un "c" dans leur nom - reste méconnue du grand public. Mais leurs orgues, témoignant de qualités techniques et musicales exceptionnelles, offrent à qui veut bien les écouter et les étudier un lot de découvertes enthousiasmantes. Héritiers du style l'orgue suisse par Bergäntzel, mais aussi de la grande tradition française du 18ème, les Rinckenbach ont complètement dépassé une simple "synthèse" de différentes influences, et sont en fait les créateurs d'un véritable style d'orgue alsacien, original et unique.

1870-1914 : une époque à redécouvrir

Dans la littérature traitant de la facture d'orgues en Alsace (en majorité pensée et écrite dans les années 1950 à 1970), la période "allemande" de l'Alsace est, au mieux, négligée, et au pire à dessein discréditée. Cette littérature n'a finalement été écrite que par deux ou trois historiens majeurs, par la suite cent fois recopiés, appris, récités. Si ni leur honnêteté intellectuelle, ni leur engagement ne peuvent être mis en cause, force est d'avouer qu'il leur était tout simplement impossible de donner à la période 1870-1914 l'intérêt qu'elle mérite. Plus triste est de constater que, dans un Alsatique de renom, publié en septembre 2011, on peut lire qu'avec "l'annexion de l'Alsace en 1871, une période de décadence s'amorce pour l'orgue dans la région". Comme cela doit bien sonner bien aux oreilles de ceux qui ne rechignent pas à apprécier un petit coup de nationalisme de temps en temps ! Comme cela "passe" bien auprès du public qui veut bien admettre de pareilles affirmations péremptoires, évidemment non étayées, mais confirmant ce qu'on a déjà entendu réciter. Mais comme c'est faux ! Nous allons pouvoir aisément le prouver.

La fin d'un dogme

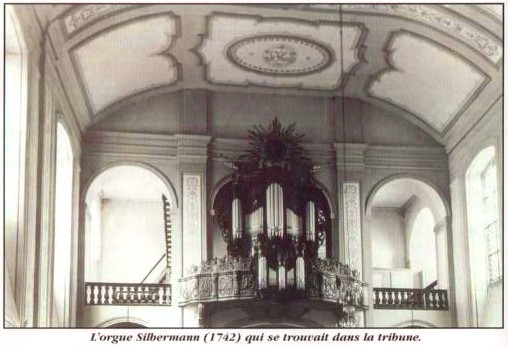

L'inventaire des orgues d'Alsace, effectué en 1986, laisse déjà entrevoir (à condition de le lire sans idée préconçue) la belle surprise. Toutefois, l'Histoire de l'orgue alsacien était déjà écrite, la "synthèse finale" faite, et le dogme prononcé : le "plus grand" est, et devra rester "Silbermann" (peu importe lequel, peu importe le prénom ; germanophone mais techniquement Français, c'est quand même le candidat idéal). Et, pour les plus érudits, on pourra citer Callinet (car ce nom est connu jusqu'à Paris ; à nouveau, peu importent les prénoms). Il est de bon ton de qualifier l'époque de 1870 à 1914 de "période décadente" où on n'a fait que dégrader les merveilleux orgues du 18ème, sous les ordres de méchants experts allemands.

Redécouvrir

Pour découvrir cette époque passionnante, il faut retourner à l'analyse directe de l'héritage concret laissé dans nos édifices. Oubliez les livres : quiconque aurait eu l'idée de remettre en question la pensée unique n'avait aucune chance de se faire publier. Il faut donc se servir de ses oreilles et de ses yeux, et, à défaut d'enregistrements, aller sur place. Et là, force est de constater que Martin Rinckenbach est, parmi tous les facteurs d'orgues ayant exercé en Alsace, celui qui procure le plus d'émotions. Et, même silencieux, ses orgues se distinguent par une qualité de facture exceptionnelle. Acteur marquant de l'époque romantique, Rinckenbach en produisit de fait quelques uns des plus beaux instruments.

Si on veut y voir une œuvre d'art, un orgue se doit d'intégrer un "héritage" (une part de convenu), et une "surprise" (une part d'inattendu). André et Jean André Silbermann étaient assurément au sommet d'un certain type de facture, complètement voués à la "façon" qu'il avaient héritée de Thierry. Mais on ne peut décidément pas dire qu'ils débordaient d'imagination. Si l'on sent une évolution entre les premiers (Marmoutier) et les derniers (Ebersmunster) instruments d'André, on ne sait rien sur ceux de Jean-André, puisque, rappelons-le, aucun n'est parvenu intact jusqu'à nous. Et rappelons aussi que, scrupuleusement, les Silbermann enlevaient toute trace des instruments qu'ils remplaçaient, tout en discréditant sans vergogne leurs précurseurs et leurs concurrents.

Joseph Callinet était lui aussi prodigieux dans sa façon de "réaliser" : respectueux des traditions, il créait exactement ce dont ses clients avaient besoin. Son frère, Claude-Ignace, l'autre face du Janus que dessinait cette fratrie, a sans cesse lutté pour la seconde dimension artistique : l'inattendu, le renouveau, la surprise. Il n'est pas étonnant que l'association des deux frères ait donné le meilleur de leur époque. Mais un élément déterminant avait jusque là été complètement négligé : l'organiste. Le musicien devait jusque là s'adapter à la "machine-orgue" (comme disait Vidal). La situation allait forcément évoluer : à la mort de Claude-Ignace Callinet, son orgue rêvé n'était pas né.

Destruction des orgues classiques ?

Il est aussi d'usage, dans le procès fait aux années 1870-1914, de prétendre que les facteurs dégradaient - en les transformant - les instruments laissés par le 18ème siècle. Seulement voilà, à nouveau en retournant aux faits, on s'apercevra que la plupart de ces transformations ont été faites bien plus tard, à l'époque néo-classique, où l'on avait redécouvert les "trésors" du 18ème, et où on les aimait tant... qu'on ne pouvait s'empêcher de les "améliorer". En fait, ce remaniement incessant des orgues historiques est surtout le fait des villes. L'activité culturelle y étant plus aisément financée, et surtout marquée par des ambitions personnelles exacerbées, on a pu y imposer plus de changements. Et cela de tout temps. En s'intéressant au "parc" d'instruments classiques ayant échappé à la Révolution, puis à la guerre de 1870, on vérifie que certains ont certes été munis de récits expressifs (parfois, par simple déplacement du positif de dos à l'arrière du buffet). Parmi les rares qui ont été "reconstruits", on en trouve qui avaient passé des années démontés, "en caisse" comme on dit, c'est-à-dire en fait à l'abandon. Celui qui a construit un orgue neuf dans un buffet historique sauvé de la chaudière ne peut pas être accusé d'avoir "démoli" un orgue du 18ème.

Baroquisations

Par contre, ce qu'on fit aux orgues romantiques à partir des années 1950 (et parfois encore aujourd'hui - voyez le sort réservé à l'Opus 126 de la maison d'Ammerschwihr) fut autrement plus violent. De partout, on vit de beaux jeux colorés de 8 pieds "recoupés" en petites Mutations (quelle aubaine pour le facteur chargé de l'opération !). Partout, le même scénario : on prend un orgue empoussiéré, on fait entendre combien son son est terne et sombre ; on recommande des jeux aigus ; après nettoyage, quel changement ! Mais entre temps, l'instrument a perdu toute authenticité, et le bénéfice ne venait pas des "nouveaux" jeux, mais juste du relevage. Les commanditaires de satisfont d'une "belle restauration", et laissent la facture aux successeurs (si la restauration, au sens propre cette fois, est encore possible). On trouve aujourd'hui des dizaines d'instruments romantiques affublés de jeux totalement étrangers à leur esthétique (Cymbales, Sesquialtera, Larigots...) dont certains usages peuvent avoir un intérêt décoratif, mais dont l'ajout à leur registrations d'ensemble est une pure horreur pour l'oreille et une insulte au bon goût. En allant estimer ces palimpsestes, il faut bien se garder de tirer ces jeux, et, pour ceux qui ont disparu, il n'y a plus qu'à faire l'effort d'imagination.

Le romantisme

Outre une évolution déterminante du répertoire, et plus généralement une façon radicalement différente d'utiliser les orgues (improvisation, concert...) l'époque romantique s'est attachée à créer des instruments plus faciles à jouer, plus dynamiques dans leur expression, conçus pour un usage et non un édifice. Pour donner corps à une idée, comme toujours, on a voulu mettre des étiquettes. Si le terme "romantique", à l'orgue, est assez bien défini, autant par des données techniques (récit expressif, compositions riches en 8', consoles indépendantes, entailles de timbre...) que musicales (registration, phrasé...), le terme de "symphonique" l'est beaucoup moins. Oublions "pré-romantique", "post-romantique" et tout le fatras utilitaire auquel il faut bien se résoudre parfois, mais qui ne veut pas dire grand-chose. En plus, l'Alsace a une spécificité : l'arrivée précoce des thèmes "néo-classiques" (1903 au lieu des années 30 comme il est "communément admis" - 1932 : Victor Gonzalez à Solesmes). L'esthétique romantique alsacienne a été radicalement changée à l'articulation des deux siècles, sous l'action d'Emile Rupp, puis d'Albert Schweitzer. C'est pourquoi il est d'usage de distinguer, dans l'œuvre de Martin et Joseph Rinckenbach deux périodes, mais pour une mauvaise raison :

la période "mécanique" (1869-1899), où les orgues étaient tous dotés d'une transmission mécanique, même si la console était la plupart du temps indépendante,

et la période "pneumatique" (à partir de 1899), où les transmissions se firent... pneumatiques.

Deux périodes ?

Martin Rinckenbach, alors associé avec son fils Joseph qui assurément était à l'aise avec cette nouvelle technique "pneumatique", l'adopta d'un coup, en 1899 (pour l'orgue de la prison d'Ensisheim), sans revenir à la mécanique (sauf trois cas, dont deux étaient des orgues d'étude). Rinckenbach n'a pas cherché l'innovation à tout prix : il ne connut donc pas les déboires d'Heinrich Koulen ou d'Edmond-Alexandre Roethinger. Une fois la technologie éprouvée, il suffisait simplement d'en faire usage : il n'y porte pas l'attention extrême qui caractérise les autres acteurs de l'Orgue à l'époque.

Aussitôt, les Rinckenbach retournèrent donc à l'essentiel : la musicalité. Du coup, leurs orgues mécaniques et pneumatiques ne sont pas si différents. Cette histoire de transmission, au cœur d'inépuisables querelles d'experts, qui a noirci des centaines de pages, motivé des heures de palabres... n'était pas si importante que ça ! Mais plus tard, dans les années 1960, certains décidèrent d'ignorer par principe tout orgue pneumatique : ce type de transmission était accusée de tous les maux, tout simplement parce que le parc d'instruments était dans une phase critique d'entretien, entretien qui n'a pas pu être effectué correctement tant les compétences s'étaient perdues, diluées dans l'effort de reconstruction, puis l'enthousiasme "néo-baroque".

On retrouve cette articulation dans l'œuvre de beaucoup d'autres maisons de l'époque (Dalstein-Haerpfer par exemple). Et on retrouve aussi l'absurde procès fait aux évolutions du début du 20ème siècle : par exemple, il est d'usage d'aduler Cavaillé-Coll, mais de conspuer Charles Mutin, alors que... pratiquement les mêmes ouvriers étaient à l'œuvre dans la maison parisienne sous les deux dirigeants.

De l'harmonisation

Plus intéressante que ces histoires de tubulures sont les effets des entrailles de l'orgue (les sommiers) sur la musique produite. Les tuyaux doivent être harmonisés en fonction de leur alimentation en vent, tout comme la même flûte ne sonne pas de la même façon embouchée par un flûtiste expérimenté que par un débutant. La véritable avancée, après 1900, c'est une façon d'harmoniser les jeux sur les sommiers dits "à membranes", qui produit un résultat extrêmement attachant, et impossible à obtenir avec des sommiers "à gravures" (ceux du 18ème). Comme la plupart des sommiers à membranes, mal entretenus, n'étaient pas très en forme dans les années 1950-1960, même l'oreille la plus vigilante pouvait passer à côté de merveilles. Pour nous, c'est l'occasion d'assister à de magnifiques levers de rideau : de tels sommiers, nettoyés et révisés, révèlent la qualité d'harmonisation de la tuyauterie, et c'est là que l'on découvre l'art immense du fils Rinckenbach : Joseph.

L'histoire

C'est donc à un étonnant voyage dans le temps et contre les idées reçues auquel nous sommes ici conviés. Il commencera peu avant 1870. Héritier de la tradition suisse et alsacienne par son oncle Joseph Bergäntzel, Valentin Rinkenbach avait logiquement transmis son affaire en 1862 à ses fils Valentin II et Charles. Mais Charles mourut dès 1869 et Valentin II en 1870. Martin Rinckenbach, le neveu de Valentin I, était déjà doté d'une solide expérience : 5 ans, chez Haas à Lucerne et Cavaillé-Coll à Paris. Avec Haas, il avait en particulier participé à la construction du grand orgue de 70 jeux de la Hofkirche (parfois désignée par "Stiftskirche", soit collégiale) de Lucerne. La maison Haas a travaillé là-bas de 1858 à 1862 sur un orgue de 70 jeux doté d'un Fernwerk. L'amitié entre Friedrich Haas (1811-1886) et Aristide Cavaillé-Coll explique sûrement que des apprentis passaient de l'un à l'autre.

La formation achevée, Martin Rinckenbach reprit les ateliers de son oncle, et, pendant 4 ou 5 ans, exerça essentiellement une activité de tuyautier. Il fournit des jeux en étain à de nombreux facteurs Allemands et Suisses. Mais on ne tarda pas à lui confier des réparations, et, en 1872, ce fut le premier orgue neuf.

Les perspectives étaient florissantes, et de nouveaux projets étaient lancés un peu partout :

il y avait pour commencer de nombreux projets d'églises neuves, dans le but d'enfin mettre fin au "simultaneum" (partage d'un même édifice entre les protestants et les catholiques). Or, qui dit église neuve, dit orgue neuf. C'est dans ce cadre que Martin Rinckenbach a obtenu le marché pour son troisième orgue neuf, pour l'église protestante de Sélestat.

Il y avait aussi le marche des églises "de garnison". L'opus 4 fut ainsi placé à Neuf-Brisach.

D'autres projets architecturaux consistaient à reconstruire des églises pour les agrandir. Dans ce cas, l'orgue précédent devenait inadapté au nouvel édifice, et il fallait soit le remplacer, soit le compléter. Du coup, les "reprises" d'anciens orgues créèrent un "marché de l'occasion" qui dopa encore plus la demande dans les années qui suivirent.

Enfin et surtout, les organistes formés dans les écoles normales et leurs mentors avaient de nombreux projets culturels. Leur répertoire exigeait au minimum un orgue à deux manuels et pédale complète. En 1870, l'Alsace était dotée d'un très grand nombre d'instruments, vu que depuis 1820, l'orgue avait conquis les campagnes : même une commune de quelques centaines d'habitants ne pouvait concevoir ses offices religieux sans orgues à tuyaux. Mais il s'agissait surtout de petits orgues. Les moyens étant limités, et comme on ne faisait aucune concession sur le plan de la qualité, ces instruments ne disposaient souvent que d'un seul manuel et d'un pédalier de 18 notes. Il y avait donc, en plus, un marché "de remplacement". Pour ces projets, avec l'expérience, les commanditaires savaient généralement ce qu'ils voulaient. Ils étaient supportés des animateurs de la vie culturelle comme Friedrich Wilhelm Sering et Henri Wiltberger. Tous deux agissaient dans le cadre de leurs responsabilités dans les écoles normales : la formation était donc au cœur de la politique culturelle.

Travaux de 1869 à 1899

Travaux de 1869 à 1899

1872 : Cellule (Puy-de-Dôme)

1872 : Cellule (Puy-de-Dôme)Martin Rinckenbach commença ses activités à son nom en 1869. Il construit son premier orgue neuf (15j) pour la commune de Cellule en 1872 (la date figure dans la liste d'opus de Rinckenbach, parue dans Caecilia en 1907). Pourquoi aussi loin ? Quels étaient les liens entre ce natif d'Ammerschwihr et une commune du Puy-de-Dôme ? Autant de mystères qui restent entiers. Nous n'avons pas pu réunir beaucoup de données sur ce premier orgue neuf de Martin Rinckenbach. Il n'existerait plus aujourd'hui. [LR1907:p83]

La même année, il y eut la réparation de l'orgue Valentin Rinkenbach, 1848, de Weckolsheim. Et 1872 fut pour Martin Rinckenbach l'année de son mariage (le 08/01/1872), avec Marie Louise Klein.

1874 : Balgau (région de Neuf-Brisach), St-Nicolas

1874 : Balgau (région de Neuf-Brisach), St-Nicolas

Instrument actuel.

L'opus 2 de Martin Rinckenbach est donc aussi son premier orgue alsacien (I/P 13j). La est déjà conforme aux hauts niveaux de qualité qu'atteindra la maison Rinckenbach, mais l'instrument présente encore les traits de l'orgue "19ème" alsacien : un seul manuel, pédale limitée à 18 notes. Cela va vite changer : les pédaliers deviendront systématiquement complets dès 1881. Le buffet est également apparenté aux dessins de Valentin Rinkenbach et de ses fils. Il s'agit d'une variante à plates-faces rectangulaires du buffet que l'on peut voir à Pagny-la-ville (21) (construit vers 1863 ; les plates-faces sont en arcs). L'émouvant petit orgue de Saint-Germain-le-Châtelet (90) (Rinkenbach frères, 1867), récemment restauré par Jean-Christian Guerrier est un autre exemple de ce buffet. On peut aussi le voir comme une déclinaison en console frontale de celui de Sundhoffen (Rinkenbach frères, 1865). [LR1907:p83] [ITOA:2p17] [IHOA:p30b] [PMSCALL:p274-6] [AORM:22/23 (02-03/2002)p24] [Barth:p144] [Hamel:3p393]

En 1875, il y eut une petite transformation à Heiteren (la Trompette du grand-orgue) et une autre, de plus grande envergure, à Liepvre.

En 1876, Rinckenbach fit un relevage du bel orgue Stiehr d'Orschwiller, et travailla sûrement à l'église St-Nicolas de Plainfaing (57) sur l'orgue Grossir, 1823, qui fut ensuite déménagé à Hadol (Vosges) (vers 1900). Et 1876 vit la naissance de Joseph, qui devint facteur d'orgues et succéda par la suite à son père.

1877 : Neuf-Brisach, St-Louis

1877 : Neuf-Brisach, St-Louis

Détruit par faits de guerre le 06/02/1945. Remplacé par Georges Schwenkedel (1952).

L'opus 4 a été construit pour l'église de garnison, détruite en 1945. On ne sait pas grand chose de cet instrument, qui devait être plutôt important (II/P 27j). Il était logé dans le buffet Ketterer qui avait abrité l'orgue Waltrin des Jésuites d'Ensisheim. [LR1907:p83] [IHOA:p125a] [ITOA:2, 4p300, 728] [ArchSilb:p90, 277, 318] [ArsOrgani:31/2p90-93] [PMSBUSSY:p149-151] [Barth:p274] [PMSBERGANTZEL:p259 et planche avant 228]

En 1877, Rinckenbach fit une réparation à Munster (St-Léger, sur l'orgue Von Esch qui datait de 1739). En 1879, il y eut des travaux importants à Kaysersberg (concernant le second clavier, pour en faire un récit).

1879 : Hirtzfelden (région d'Ensisheim), St-Laurent

1879 : Hirtzfelden (région d'Ensisheim), St-Laurent

Instrument actuel.

Même si Hirtzfelden n'apparaît pas dans la liste d'opus (travaux neufs), cet orgue a tout de même reçu la plaque d'adresse de Martin Rinckenbach. Il est souvent attribué (de façon incompréhensible) à Joseph Rabiny, ce curieux facteur dont la réputation semble souvent établie... sur des œuvres d'autres facteurs qui lui ont été attribuées par erreur. Hirtzfelden en est un exemple flagrant : cet orgue ne renferme que deux jeux de Rabiny (évidemment totalement ré-harmonisés). Récemment "redécouvert", cet orgue est un témoin méconnu de la belle facture pratiquée lors du dernier tiers du 19 ème siècle. On y trouve encore des techniques directement hérités de Valentin Rinkenbach. [IHOA:p79a] [ITOA:2p159] [HOIE:p170-1] [PMSAEA89:p204-19] [PMSAEA69:p173-6] [ArchSilb:p314-5]

1880 : Hettenschlag (région de Neuf-Brisach), Eglise de la Vierge Marie

1880 : Hettenschlag (région de Neuf-Brisach), Eglise de la Vierge Marie

Instrument actuel.

L'opus 5 est en fait la reconstruction (I/P 11j), à l'occasion de son déménagement, de l'ancien orgue Valentin Rinkenbach de Rustenhart. [LR1907:p83] [IHOA:p77b] [ITOA:2p155] [PMSRHW:p36-8]

La même année, Rinckenbach répara l'orgue Callinet de Hirtzbach. Il y reviendra 27 ans plus tard.

1881 : Sélestat, Eglise protestante

1881 : Sélestat, Eglise protestante

Instrument actuel.

La magnifique boiserie néo-gothique de l'opus 3 témoigne d'une époque où esthétique sonore et visuelle étaient extrêmement liées. La belle boiserie est très probablement l'œuvre de Théophile Klem. La partie instrumentale (II/P 20j) souffre malheureusement de 8 changements de jeux effectués probablement en 1958, avec un total mépris pour la couleur romantique de l'instrument. On apprend, par un article relatant l'inauguration, que le "maître ouvrier" de Rinckenbach était Louis Sattler. La liste d'opus de Rinckenbach donne la date "1876" pour cet orgue. En fait, l'édifice n'était à ce moment pas achevé, et de nombreuses pièces d'archives prouvent que l'orgue a été posé en 1881. 1876 semble être l'année du début du projet. [LR1907:p83] [ITOA:4p627] [IHOA:p171a-b] [Barth:p335]

1881 : Colmar ?

1881 : Colmar ?On trouve à Saint-Ouen-sur-Seine (93), église du Sacré-Coeur, un orgue Rinckenbach (II/P 18j) qui proviendrait de Colmar. L'instrument à été installé à St-Ouen en 1935 par Georges Helbig, et serait resté à Colmar de 1881 à 1934. Cet orgue ne fait pas partie des listes, et on voit mal où, à Colmar, cet orgue aurait été installé. Cela reste un mystère.

1882 : Ste-Marie-aux-Mines, St-Louis

1882 : Ste-Marie-aux-Mines, St-Louis

Instrument actuel.

L'opus 6 est l'un des instruments les plus attachants de la région. Le buffet de style éclectique, la qualité de la facture héritée de Cavaillé-Coll - et une Histoire plutôt clémente avec lui - font de cet instrument un témoin admirable de l'époque romantique. Dans la liste des travaux Rinckenbach, la désignation est "Markirch (St. Ludwig)". [LR1907:p83] [IHOA:p161a] [ITOA:2p409] [PMSRHW:p221] [Barth:p326] [RMuller:p163]

A Sainte-Marie-aux-Mines, Rinckenbach fixa définitivement son style instrumental. Il y adopta un dessin de console (directement inspirée de Cavaillé-Coll, alors que les précédentes étaient plutôt du style Merklin) auquel il restera fidèle jusqu'à la fin du siècle. En 1882, il se rendit à Colmar (St-Matthieu) pour réparer des dégâts dûs... au chauffage. (Déjà !) Rinckenbach porta l'étendue de la pédale à 27 notes (C-d' au lieu de C-c'). Et malheureusement, on lui demanda aussi de mettre l'orgue au diapason moderne.

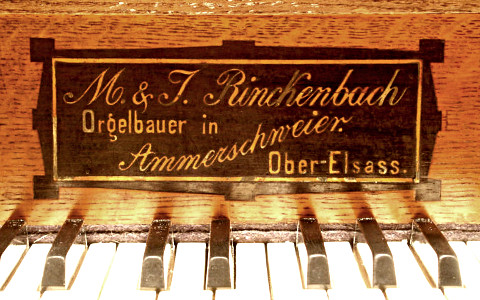

La plaque d'adresse de l'opus 6 (1882).

La plaque d'adresse de l'opus 6 (1882).

1883 : Buethwiller (région de Dannemarie), St-Etienne

1883 : Buethwiller (région de Dannemarie), St-Etienne

Instrument actuel.

Cet orgue inaugure le style de buffet "Buethwiller" (éclectique/néo-roman à 3 tourelles plates, séparées de deux plates-faces doubles). L'opus 7 présente aussi la particularité d'être encadré de deux peintures assez célèbres (qui lui sont probablement antérieures) du Roi David et de Ste-Cécile. [LR1907:p83] [IHOA:p44a] [ITOA:2p60] [PMSSUND1985:p224]

Le buffet 'Buethwiller'

Trois tourelles plates, sensiblement de la même hauteur, celle du centre n'étant pas plus haute (et même volontiers un peu plus petite), sont séparées par des plates-faces doubles. Ce dessin, réalisé une première fois pour Buethwiller en 1883, puis à Hoenheim en 1885, se retrouve à Lauw (1893), Mussig (1894), Meistratzheim (1894), Fouchy (1896), Bréchaumont (1897), Houssen (1897), Richwiller (1898). Nul doute, donc, que c'était un des dessins favoris de la maison d'Ammerschwihr. Ce dessin a aussi été décliné dans une version proposant des sommets de tourelles en chevrons (St-Louis-Bourgfelden, 1899). Il a fait l'objet d'une version particulièrement élaborée, avec plates-faces à deux étages et tourelles latérales en tiers-point à Niederhergheim.

1884 : Griesheim-près-Molsheim (région de Rosheim), St-Alexis

1884 : Griesheim-près-Molsheim (région de Rosheim), St-Alexis

Instrument actuel.

L'opus 8 est un autre instrument très attachant, "l'orgue aux gargouilles". Malgré sa transmission qui a été électrifiée (II/P 24j) et la disparition de son pauvre Hautbois. Le buffet, avec sa grande partie centrale en chevron, est original dans la production de Rinckenbach, mais reprend un thème (l'inscription dans un triangle) très apprécié par l'esthétique des buffets néo-gothiques. [LR1907:p83] [IHOA:p67b,213a] [ITOA:3p217] [Caecilia:1998/4p31]

1884 : Dolleren, orgue du curé Fix

1884 : Dolleren, orgue du curé FixDéménagé à l'église de Dolleren. Repris par Alfred Berger. Disparu.

L'opus 9 de Rinckenbach (I 4j)était l'orgue de salon du curé Chrysostome Fix. A la mort de ce dernier, en 1897, l'instrument fut installé à l'église de Dolleren en 1898. Il disparut en 1923 quand Alfred Berger le remplaça par l'ancien orgue des Bénédictines d'Ottmarsheim. L'un de ses 4 jeux était une Fugara : elle a été conservée et se trouve actuellement dans l'orgue de Raedersdorf, où Berger l'a placée en 1924.

De 1884 datent aussi des travaux à Bernardswiller, Waltenheim, Altorf et Heimersdorf. A Heimersdorf (terre natale de François Antoine Ginck), il ajouta un accouplement positif/grand orgue au dernier orgue de son oncle Valentin. C'est l'occasion de mesurer l'ampleur des changements qu'à connu la facture d'orgues alsacienne en deux décennies : le bel orgue de Valentin (1862) est un trois-claviers doté de 30 jeux, bridé par un pédalier de 18 notes seulement. Le positif est en bas

1885 : Hoenheim (région de Bischheim), St-Joseph

1885 : Hoenheim (région de Bischheim), St-Joseph

Instrument actuel.

L'opus 10 est une voix bien connue de la région nord de Strasbourg, puisqu'il est fréquemment joué en concert (II/P 22j). Ici, la pédale est passée à 27 notes, et on retrouve un buffet très apparenté à celui de Buethwiller. [ITOA:3p265] [LR1907:p83] [IHOA:p79b] [ITOA:3p265]

1885 : Koetzingue (région de Sierentz), St-Léger

1885 : Koetzingue (région de Sierentz), St-Léger

Instrument actuel.

Véritable cas d'école, cet opus 11 offre la composition "canonique" d'un Martin Rinckenbach de cette taille (II/P 20j). L'instrument a reçu un Hautbois en 2008 (il y avait une chape libre). [LR1907:p83] [IHOA:p94a] [ITOA:2p199] [PMSSUND1986:p196-8] [Barth:p240]

1885 : Ebersheim (région de Sélestat), St-Martin

1885 : Ebersheim (région de Sélestat), St-Martin

Remplacé par Max et André Roethinger (1953).

L'opus 12 (II/P 24j) était logé dans un somptueux buffet Bergäntzel. L'instrument fut touché par un obus, à l'arrière, le 26/12/1944. Le buffet put être sauvé, mais pas la partie instrumentale. Il reste beaucoup d'éléments de Martin Rinckenbach dans cet orgue, qui est aujourd'hui un néo-classique "pur sucre". [LR1907:p83] [PMSBERGANTZEL:p237-239] [HOIE:p160-161] [ITOA:3p138] [IHOA:p55a] [Barth:p185]

La même année, il y eut des travaux à l'orgue de Geispitzen.

1886 : Rothau (région de Schirmeck), St-Nicolas

1886 : Rothau (région de Schirmeck), St-Nicolas

Instrument actuel.

Le dessin du buffet de cet opus 13, déjà vu à Koetzingue, a aussi été repris en 1902 à Romanswiller. Cet instrument (II/P 18j) qui devait être exceptionnel (et a de très beaux restes) a malheureusement été gravement altéré (récit complètement dénaturé et 2 chapes laissées vides) en 1958. [ITOA:4p549] [LR1907:p83] [ITOA:4p549] [PMSAM84:p21-2] [Barth:p315] [IHOA:p153b] [PMSSTIEHR:p698]

1886 : Ballersdorf (région d'Altkirch), St-Jean

1886 : Ballersdorf (région d'Altkirch), St-Jean

Instrument actuel.

Comme beaucoup d'autres, ce magnifique témoin de l'époque romantique (II/P 24j) fut altéré dans les années 1950. Rien d'irréversible, mais le pauvre opus 14 de Rinckenbach est aujourd'hui affublé d'une absurde Cymbale (au récit), d'une Tierce 1'3/5 au grand-orgue, et de Mixtures "baroquisées". Du coup, il lui manque son Principal de récit, ainsi que la Mixture grave au grand-orgue, ainsi qu'un autre jeu. [LR1907:p83] [IHOA:p30b] [ITOA:2p18]

Toujours en 1886, il y eut l'entretien de l'orgue de Schaffhouse-sur-Zorn et l'ajout d'un récit expressif à Duppigheim.

1887 : Mulhouse, St-Joseph

1887 : Mulhouse, St-Joseph

Instrument actuel.

Il s'agit d'un instrument d'exception (III/P 37j), un des sommets de la facture d'orgues. Tout le matériel d'origine (y-compris la façade) de cet opus 15 a été conservé. A découvrir absolument. Pour livrer un 37 jeux en 1887 et un 42 jeux à Thann l'année suivante, les ateliers d'Ammerschwihr devaient être particulièrement animés ! [ITOA:2p263] [LR1907:p83] [IHOA:p119b] [ITOA:2p263-4] [Barth:p267]

La plaque d'adresse de l'opus 15 (1887). Elle est identique à Geispolsheim.

La plaque d'adresse de l'opus 15 (1887). Elle est identique à Geispolsheim.Il y eut aussi des travaux à Urbeis, Winkel (menés par Etienne Zurbach) et Rinckenbach dota l'orgue de Wolxheim d'un récit expressif. Il y eut aussi des travaux à la pédale de l'orgue de Bouxwiller, St-Léger.

1888 : Thann, St-Thiébaut

1888 : Thann, St-Thiébaut

Détruit par faits de guerre en 1915. Remplacé par Joseph Rinckenbach (1923).

L'opus 16 (III/P 42j) de Martin Rinckenbach, dans son célèbre buffet de la maison Klem était à coup sûr à la hauteur de la tradition organistique locale (Thann fut la deuxième ville d'Alsace a recevoir un orgue, dès 1345). Ce magnifique instrument serait probablement parvenu jusqu'à nous si la guerre ne s'en était mêlé. Le 14/04/1915, un obus, qui avait traversé la nef, atteignit et désintégra littéralement la console. Le matériel restant fut entreposé le mieux que possible dans l'édifice endommagé ; le buffet put être sauvé, mais l'orgue dut être reconstruit. [ITOA:2p448]

1888 : Wolfgantzen (région de Neuf-Brisach), St-Wolfgang

1888 : Wolfgantzen (région de Neuf-Brisach), St-Wolfgang

Instrument actuel.

Sur un orgue de 14 jeux (un seul manuel), on retrouve tout de même le Piccolo harmonique 2' (Octavin) et le Basson/Hautbois, qui sont donc fondamentaux pour Rinckenbach. Les orgues à un seul manuel restent une exception dans la production d'Ammerschwihr, et ici, le pédalier est complet. La malheureuse Trompette de pédale de ce joli petit instrument a été remplacée dans les années 1950 par un inutile 4 pieds. L'opus 17 est cependant resté fort authentique, et mériterait bien qu'on lui rende sa Trompette ! [LR1907:p83] [IHOA:p225b] [ITOA:2p496] [Barth:p392-3]

1888 : Geispolsheim, Ste-Marguerite

1888 : Geispolsheim, Ste-Marguerite

Instrument actuel.

Une autre "figure" de l'orgue alsacien, dans son buffet de Théophile Klem, muni d'une machine Barker pour les accouplements (III/P 34j). L'opus 18, 16' ouvert au grand-orgue, est resté pratiquement authentique. [IHOA:p64a] [ITOA:3p192-3] [RPGeispolsheim1971:p49-54] [PMSWEG:p290] [PMSRHW:p201] [PMSSTIEHR:p701-2]

1888 : Kaiserliche Präparandenanstalt de Saint-Avold (57)

1888 : Kaiserliche Präparandenanstalt de Saint-Avold (57)Disparu.

L'opus 20 était un orgue d'étude construit pour l'école préparatoire impériale ("Kaiserliche Präparandenanstalt") de Saint-Avold. Le petit orgue fut peut-être transféré en 1921 à école normale de Montigny-les-Metz (57). [IOLMO:Sc-Zp2497]

Toujours en 1888, la maison Rinckenbach installa l'orgue Joseph Callinet de Pfetterhouse dans la nouvelle église, et transforma légèrement le Rinkenbach de Gunsbach (2 jeux).

Il faut maintenant citer les trois orgues que Rinckenbach construisit pour l'école normale de Phalsbourg (57). Ils portent les numéros d'opus 21 (I/3, 1888), 57 (I/3, 1897) et 67 (I/3, 1901) dans la liste d'ouvrages de Rinckenbach. Mais cette liste comporte, on le verra, au moins 2 erreurs portant sur ces 3 instruments, ce qui va nous entraîner dans un joli jeu de piste. Tous ces orgues étaient mécaniques (même celui de 1901).

Tout d'abord, Kriess rapporte en 1913 qu'un de ces trois orgues disposait de 2 claviers (II/3 ; orgue d'étude, rappelons-le) : (I:B8, II:Sal 8, P:S16).

En 1918, l'école normale de Phalsbourg fut fermée, et tous les orgues, sauf un, prirent la route. (En plus des trois Rinckenbach, il y avait aussi un Dalstein-Haerpfer pneumatique de 8 jeux aujourd'hui à Tieffenbach, et un Kriess de 17 jeux qui alla à l'église protestante d'Oberbronn).

Celui qui a été déménagé en 1925 à Lagarde (57), où c'est l'orgue actuel, est depuis l'origine disposé en I/5 (M8, B8, S8, F4, S16) (son Salicional a malheureusement été recoupé en 2 pieds). Portant une plaque "Martin et Joseph", ce ne peut être l'opus 21. Comme c'est aussi en 1897 qu'apparut la plus ancienne plaque "Martin et Joseph" répertoriée (Bréchaumont, opus 53), le doute ne peut être levé : il peut s'agir soit de l'opus 57, soit du 67.

Celui qui a été installé par Roethinger à l'église protestante de Weiterswiller en 1924 avait 3 jeux (Bourdon, Salicional, Soubasse, tous trois intégrés au dernier orgue Wetzel en 1938). Une photo le montre à Weiterswiller (sans façade, console indépendante accolée ; elle est fermée sur la photo, mais semble bien conçue pour 2 claviers).

L'élément déterminant pour l'identification proposée des instruments est la visite de François-Xavier Mathias à Phalsbourg, qui note que l'édifice abritait encore un orgue Rinckenbach, II/5. On sait donc que sur les 3 instruments, 2 étaient en fait à 2 claviers, et 2 disposaient de 5 jeux ; l'un (Lagarde) étant disposé en I/5, cela laisse donc II/3 (celui qu'a vu Kriess, et a intégré l'orgue Wetzel de Weiterswiller) et II/5 (celui qui est resté à Phalsbourg) pour les autres.

Le I/5 (Lagarde) est soit l'opus 57 (1897), soit le 67 (1901).

En conclusion, l'opus 21 avait donc 2 claviers, 3 ou 5 jeux, et il s'agit donc soit de l'orgue transféré à Weiterswiller, soit celui qui a disparu à Phalsbourg après 1934. [IOLMO:H-Mip989-90]

[IOLMO:Sc-Zp2481-2]

1888 : Colmar, Ecole normale

1888 : Colmar, Ecole normale

Pour ne pas quitter les écoles normales, Rinckenbach posa à celle de Colmar deux ou trois orgues, dont l'un (I 3j) probablement en 1888. Il s'agit de l'opus 19. (Les autres, II/4, posé en 1892, et II?/7, posé en 1894, sont respectivement les opus 35 et 41.) [Barth] [LR1907:p83] [Coecnor:p46,82,95] [IHOA:p47b,159a] [Barth:p425] [IOLMO:Mo-Sap1442] [SauerFalkenberg:p96,297]

1889 : Offendorf (région de Bischwiller), Ste-Brigitte et Sts-Pierre-et-Paul

1889 : Offendorf (région de Bischwiller), Ste-Brigitte et Sts-Pierre-et-Paul

Détruit par faits de guerre en 1945. Remplacé par Max et André Roethinger (vers 1956).

Pratiquement le jumeau du "Wunderwerk" du couvent d'Oberbronn, (II/P 22j) l'opus 22 fut détruit (comme une grande partie du village) en janvier 1945, au cours de terribles combats d'artillerie. [PMSSTIEHR:p703]

1889 : Ribeauvillé, Pensionnat Ste-Marie

1889 : Ribeauvillé, Pensionnat Ste-Marie

Instrument actuel.

L'opus 26 est un magnifique petit instrument (II/P 10j), resté fort authentique, au pensionnat Ste-Marie de Ribeauvillé. Il dispose de caractéristiques empruntées aux orgues de salon, avec une console très ornée. [LR1907:p83] [ITOA:2p360] [IHOA:p147b] [Barth:p307-8]

1889 : Werentzhouse (région de Ferrette), St-Wendelin

1889 : Werentzhouse (région de Ferrette), St-Wendelin

Instrument actuel.

L'opus 28 (II/P 16j) est resté authentique (à l'exception de la façade réquisitionnée en 1917, qui fut l'une des dernières remplacées en Alsace, puisqu'en 1988, l'instrument présentait encore, sur la photo de l'inventaire, des rideaux à la place des 48 tuyaux de Montre). L'instrument a été restauré dans son état de 1889 en 1988. [LR1907:p83] [IHOA:p218b] [ITOA:2p477] [HOIE:p210] [Barth:p382]

De 1889, datent aussi une réparation à Kembs et des transformations sur les orgues de Ste-Croix-aux-Mines et Rimbach-près-Masevaux (à Rimbach : ajout d'un récit et complément de la pédale).

1890 : Niederhergheim (région d'Ensisheim), Ste-Lucie

1890 : Niederhergheim (région d'Ensisheim), Ste-Lucie

Instrument actuel.

Dans son buffet réalisé par les ateliers de Théophile Klem à Colmar, l'opus 24 nous est parvenu dans un très bon état d'authenticité. C'est un orgue (II/P 25j) exceptionnel à connaître absolument. [LR1907:p83] [IHOA:p128a] [ITOA:2p305] [PMSBERGANTZEL:p256-9] [Barth:p279]

1890 : Magstatt-le-Bas (région de Sierentz), St-Michel

1890 : Magstatt-le-Bas (région de Sierentz), St-Michel

Instrument actuel.

L'opus 25 est logé dans un buffet de Théophile Klem, a été très récemment relevé (2011), et présente pas mal de particularités (II/P 16j). Tout d'abord, le Piccolo harmonique 2' (Octavin) du grand-orgue est absent, au profit d'un doublement du 4' (Prestant et Flûte harmonique) : c'est une des premières fois (avec Werentzhouse, qui, bien que livré plutôt, porte le numéro d'opus 28, ce qui laisse à penser qu'il a été conçu après). Ensuite, les tirants de registre sont disposés "à la St-Sulpice", ce qui donne à la console un côté "Cavaillé-Coll" encore plus marqué. [LR1907:p83] [IHOA:p106b] [ITOA:2p228] [PMSAEA85:p281-2]

1890 : Husseren-les-Châteaux (région de Wintzenheim), St-Pancrace

1890 : Husseren-les-Châteaux (région de Wintzenheim), St-Pancrace

Instrument actuel.

Dans son somptueux buffet néo-gothique de Théophile Klem, l'opus 27 est resté authentique (sauf la façade) (II/P 23j). C'est le dernier (par numéro d'opus) à proposer un Piccolo harmonique au grand-orgue. L'Octavin, dans quelques années, sera en effet systématiquement placé au récit. [ITOA:2p173]

En 1890, Rinckenbach retourna sûrement à Weckolsheim (où il avait effectué un de ses premiers travaux) pour compléter la pédale. La même année, il recula le grand buffet de l'orgue de Blotzheim, Notre-Dame du Chêne. Là aussi, il compléta la pédale. C'est peut-être grâce à ce travail qu'il obtint le marché pour la reconstruction de celui de St-Léger en 1894. Ce complément de pédale fut d'ailleurs supprimé en 1981 (i.e. laissant la pédale à 18 notes !) au cours d'un des ces épisodes "d'historicisme" élitiste, caractéristique de la "période noire".

1891 : Neuwiller (région de Huningue), Ste-Marguerite

1891 : Neuwiller (région de Huningue), Ste-Marguerite

Instrument actuel.

Avec son contemporain de Riespach, l'opus 23 est logé dans un buffet qui renoue avec la tradition Valentin Rinkenbach (dans un style très voisin de celui de Balgau, mais à tourelle centrale plate, comme Valentin l'a fait à plusieurs reprises). Malheureusement, 3 jeux ont été perdus (II/P 13j) en 1970 à l'occasion d'une "baroquisation". [ITOA:2p302]

1891 : Dietwiller (région de Sierentz), St-Nicolas

1891 : Dietwiller (région de Sierentz), St-Nicolas

Instrument actuel.

Avec ses deux 4 pieds au grand-orgue et son récit sans anche (comme à Kingersheim), l'opus 29 est resté absolument authentique (sauf la façade) (II/P 18j). [ITOA:2p97]

1891 : Riespach (région de Hirsingue), St-Michel

1891 : Riespach (région de Hirsingue), St-Michel

Instrument actuel.

Avec son contemporain de Neuwiller, l'opus 30 est logé dans un buffet qui reprend la tradition Valentin Rinkenbach (dans un style très voisin de celui de Balgau, mais à nouveau avec une tourelle centrale plate). Tout à fait atypique dans la production de Rinckenbach, la partie instrumentale (II/P 14j) s'accorde au buffet : dans la console en fenêtre, le premier clavier est un positif (apparemment dès l'origine). La demande devait être spéciale, car sinon, Rinckenbach aurait probablement traité cette composition comme à Lauw. [ITOA:2p369]

1891 : Oberbronn (région de Niederbronn-les-Bains), Couvent

1891 : Oberbronn (région de Niederbronn-les-Bains), Couvent

Instrument actuel.

Dans son buffet néo-roman à deux grandes tourelles en tiers-point, le "Wunderwerk" , le fameux opus 31 décrit avec enthousiasme par Andlauer lors de la réception, dispose de claviers de 56 notes, ce qui semble être une première chez Rinckenbach(II/P 20j). Epargné par les guerres, il fut malheureusement outrageusement baroquisé dans les années 1950, au point d'en devenir méconnaissable. [LR1907:p83] [ITOA:4p455] [IHOA:p130b] [Barth:p283] [Sitzmann:2p1067-8] [RMuller:p4] [Masevaux:p72-3] [PMSSTIEHR:p60,733] [PMSDBO1976:p60]

1891 : Kingersheim (région de Wittenheim), St-Adelphe

1891 : Kingersheim (région de Wittenheim), St-Adelphe

Instrument actuel.

La première commande d'expression du récit par pédale à bascule est apparue sur l'opus 32. Ce superbe instrument (II/P 18j), resté très authentique (et très attachant) est logé dans un buffet néo-gothique de Théophile Klem. Le grand-orgue a un seul 4 pieds, et le récit assez fourni, malgré l'absence de jeu d'anches. [LR1907:p83] [ITOA:2p195-6] [IHOA:p91b] [Barth:p237]

1892 : Muttersholtz (région de Marckolsheim), St-Urban

1892 : Muttersholtz (région de Marckolsheim), St-Urban

Instrument actuel.

L'opus 33 a lui aussi été conservé dans un état remarquable (II/P 16j). Tout est authentique (sauf la façade, réquisitionnée en 1917). Malgré un récit moins fourni qu'à Kingersheim, le grand-orgue retrouve ici son Prestant. [LR1907:p83] [IHOA:p123b] [ITOA:3p408] [Barth:p271]

1892 : Dalhunden (région de Bischwiller), St-Laurent

1892 : Dalhunden (région de Bischwiller), St-Laurent

Instrument actuel.

Le petit opus 34 est disposé "à la Lorraine" à fleur de tribune et avec une console latérale (I/P 12j). Assez atypique dans la production de Rinckenbach, il éclaire cependant sur la façon dont étaient conçus les petits instruments de l'époque. La composition est restée authentique à l'exception du "Plein-jeu". La traditionnelle Gambe est ici remplacée par un Dolce ; la pédale reste à 27 notes même s'il n'y a qu'un manuel. Enfin, aucun jeu n'est coupé en basse+dessus, ce qui prouve que le répertoire joué ne le demandait pas. [LR1907:p83] [IHOA:p50a] [ITOA:3p106]

1892 : Colmar, Ecole normale

1892 : Colmar, Ecole normale

De 1892 doit aussi dater le deuxième orgue (4j) de l'école normale de Colmar, opus 35. Les autres sont probablement l'opus 19 (I/3, 1888) et 41 (II/7, 1894). [Barth] [LR1907:p83] [Coecnor:p46,82,95] [IHOA:p47b,159a] [Barth:p425] [IOLMO:Mo-Sap1442] [SauerFalkenberg:p96,297]

De 1892 datent aussi des travaux de transformation aux orgues d'Epfig et Niedermorschwihr (console, sommier de pédale, et 4 jeux).

1893 : Lauw (région de Masevaux), St-Eloi

1893 : Lauw (région de Masevaux), St-Eloi

Instrument actuel.

Avec son récit réduit à 3 jeux (comme à Riespach, mais ici, c'est un vrai récit), le bel opus 38 est logé comme son contemporain de Meistratzheim dans un buffet inspiré par le dessin fondateur de Buethwiller (mais avec la tourelle centrale plus petite que les latérales). L'instrument de Lauw (II/P 14j) a été remarquablement bien conservé, et assez relevé par Hubert Brayé. Dans le "dépliant Lapresté", (mais pas les listes dans celles parues en 1907 et 1924), Lauw est curieusement remplacé par "Fluc" (CH). "Fluc" apparaît ensuite (en plus de Lauw) dans la "plaquette 1939". Peut-être que l'instrument était originellement destiné à cette localité suisse ? [LR1907:p83] [IHOA:p100b] [ITOA:2p216] [AORM:29-34p11] [Barth:p142]

1893 : Cernay, St-Etienne

1893 : Cernay, St-Etienne

Détruit par faits de guerre en 14-18. Remplacé par Joseph Rinckenbach (1928).

"Sennheim" (en Allemand) dans la liste Rinckenbach. L'opus 39 de Martin Rinckenbach avait 30 jeux à l'origine, et une machine Barker, ce qui permit de l'étendre à 38 jeux en 1913, un an avant le commencement de la guerre qui allait l'anéantir. On ne sait finalement pas grand-chose de cet instrument. [ITOA:2p67]

1894 : Mussig (région de Marckolsheim), St-Ostwald

1894 : Mussig (région de Marckolsheim), St-Ostwald

Instrument actuel.

L'opus 36 est un petit bijou (II/P 17j), fort bien conservé et entretenu, est logé dans un buffet du même style qu'à Buethwiller ou Hoenheim. Un des orgues les plus attachants d'Alsace. [LR1907:p83] [IHOA:p123a] [ITOA:3p407] [PMSSTIEHR:p320-5] [Barth:p272] [PMSAEA69:p192-7]

La plaque d'adresse "ondulante", ici pour l'opus 36 (1894).

La plaque d'adresse "ondulante", ici pour l'opus 36 (1894).

1894 : Sélestat, Ste-Foy Orgue de tribune

1894 : Sélestat, Ste-Foy Orgue de tribune

Remplacé par Martin et Joseph Rinckenbach (1910).

L'orgue Martin Rinckenbach de la célèbre église romane de Sélestat, son opus 37, avait 24 jeux sur deux claviers et pédale. Le buffet néo-roman (aux couronnements très particuliers, arrondis en ogives), construit par la maison Klem de Colmar, est caractérisé par un ensemble de 4 statues qui rythment les tourelles. Le positif de dos était postiche dès l'origine. La partie instrumentale a été remaniée par Martin et son fils Joseph en 1910 (transmission pneumatique pour pouvoir disposer de plus d'accouplements). Cet instrument est aujourd'hui muet, victime d'un des plus irresponsables massacres perpétrés par les Savonarole des années 1980 et de leurs mercantiles larbins : sa console a été arrachée et... envoyée à la décharge. [IHOA:p170b] [ITOA:4p623] [AS1972:p119] [PMSAS1973:p108] [Barth:p112,334-5] [PMSCALL:p250-1]

1894 : Meistratzheim (région d'Obernai), St-André

1894 : Meistratzheim (région d'Obernai), St-André

Instrument actuel.

Les claviers passent à 56 notes, ce qui restera la norme par la suite. L'opus 40 a été logé dans une version avec un fronton interrompu du buffet de son contemporain de Lauw. Mais il n'eut pas la chance de ce dernier : conçu pour un édifice bien plus petit (dont les restes constituent aujourd'hui la chapelle du cimetière), il a été modifié lors de son déménagement dans nouvelle église (1922). (II/P 20j) Mais ce n'est rien par rapport à ce qu'il a subi dans les années 60. Bilan : six jeux romantiques perdus, lors d'une des plus effroyables baroquisations menée durant la période noire. Une orgue complètement défiguré et qui ne ressemble plus à rien. un orgue défiguré, dont il faut souhaiter qu'il soit un jour restauré, et pas "relevé" en l'état. [LR1907:p83] [IHOA:p110a] [ITOA:3p370] [Barth:p257,425] [ArchSilb:p124] [PMSDBO1975:p68-71] [PMSDBO1972:p164-5]

1894 : Colmar, Ecole normale

1894 : Colmar, Ecole normale

De 1894 doit aussi dater le troisième orgue (II/? 7j)de l'école normale de Colmar, opus 41. Les autres sont probablement l'opus 19 (I/3, 1888) et 35 (II?/4, 1892). [LR1907:p83] [Coecnor:p46,82,95] [IHOA:p47b,159a] [Barth:p425] [IOLMO:Mo-Sap1442] [SauerFalkenberg:p96,297]

1894 : Mulhouse, Prison

1894 : Mulhouse, Prison

Aujourd'hui à St-Symphorien-de-Lay (42).

L'opus 42 a été construit pour la prison de Mulhouse (II/P 14j). Evadé avec la complicité d'Antoine Jugand, cet instrument est longtemps resté en cavale à Bonneval (Haute-Savoie), mais il est aujourd'hui bien réinséré à St-Symphorien-de-Lay (Loire), où il coule des jours heureux, puisqu'il est utilisé pour l'enseignement (voir site ci-dessous, d'où provient la photo). Buffet de Boehm identique à celui de Muttersholtz (cartouche donnant l'année de fabrication), console "alla Cavaillé-Coll", plaque d'adresse du modèle "Ammerschwihr ondulant". [WebMathildeColas] [WebMicheleGabriel] [LR1907:p83] [IHOA:p120b]

1894 : Blotzheim (région de Huningue), St-Léger

1894 : Blotzheim (région de Huningue), St-Léger

Instrument actuel.

Cet instrument a été construit car à Blotzheim... on n'aimait plus du tout l'orgue Joseph Merklin (1861) de l'Obere Kirch. La console Merklin fut conservée (ce qui explique peut-être que cet opus n'a pas de numéro ; il ne figure pas sur la liste Rinckenbach, et non plus sur celle parue dans "Caecilia" en 1924 et reprise par Barth ; il se situe entre le 42 et le 43). Le buffet néo-gothique de Boehm est couronné de deux statues ailées. L'instrument, bien conservé (revu en 1982 par Michel Gaillard), avait malheureusement été affublé de trois jeux aigus en 1946. [IHOA:p40a] [ITOA:2p46] [Barth:p160] [PMSSUND1981:p179-82] [PMSCALL:p248-9]

1894 : Niffer (région d'Illzach), St-Ulrich

1894 : Niffer (région d'Illzach), St-Ulrich

Instrument actuel.

Voici un récit constitué en tout et pour tout de 3 jeux. C'est une version sans Violoncelle de pédale (bien qu'il semble avoir été prévu). Les claviers restent à 56 notes (II/P 13j). L'opus 43 a été bien entretenu et conservé. (1 seul jeu modifié ; malheureusement, il s'agit de la Gambe du grand-orgue). [LR1907:p83] [IHOA:p129b] [ITOA:2p312]

1894 : Niederbronn-les-Bains, St-Martin

1894 : Niederbronn-les-Bains, St-Martin

Instrument actuel.

L'opus 44 est un grand 16 pieds (Principal 16' au grand-orgue) (II/P 27j), restauré en 2006 dans son état de 1894 (à l'exception de deux jeux de 2 pieds) par la maison Muhleisen. Ses 27 jeux auraient pu être répartis sur 3 claviers, mais on a préféré des claviers très fournis. C'est un des orgues marquants de l'Alsace du nord. [IHOA:p127b] [ITOA:3p431] [Caecilia:2007-5p41] [Barth:p277]

1894 : Buschwiller (région de Huningue), St-Martin

1894 : Buschwiller (région de Huningue), St-Martin

Instrument actuel.

L'opus 45 reprend le récit limité à 3 fonds de 8 pieds de Niffer, mais va plus loin en proposant une variante sans anche du tout : le couple Quinte / Trompette du grand-orgue est en effet remplacé par une seule Mixture grave (2'2/3). Noter la Flauto dolce en second 4 pieds au grand-orgue. Cet orgue (II/P 12j) est resté entièrement authentique (même la façade). [ITOA:2p65]

De 1895 datent des réparations à Grussenheim et Neuwiller-lès-Saverne, ainsi que la transformation du positif en récit à Monswiller.

1896 : Mulhouse, Ste-Geneviève

1896 : Mulhouse, Ste-Geneviève

Instrument actuel.

L'orgue de 1896, opus 46 n'avait que 19 jeux, et 2 manuels. Il fut porté successivement à 37 jeux (3 manuels, le récit de Rinckenbach devant un positif), 40, puis 33. [ITOA:2p260] [LR1907:p83] [IHOA:p120a] [ITOA:2p260-1] [Orgelbauerei1909:p10]

1896 : Sélestat, St-Georges

1896 : Sélestat, St-Georges

Instrument actuel.

Avec ses 43 jeux sur 3 manuels (avec machine Barker) dans un buffet de Klem, l'opus 47 comptait parmi les plus grands instruments construits par la maison Rinckenbach. Mais les orgues "de ville" ont décidément du mal à rester authentiques, et celui-ci ne fait pas exception : il fut victime de profondes modifications en 1952 et surtout en 1975. (Cette dernière et désastreuse intervention - éliminant des jeux en étain - est de façon absurde qualifiée de "restauration" par certaines sources !) Elles ont transformé cet instrument - fort probablement un chef d'œuvre à l'origine - en orgue quelconque "à tout jouer". Il faut souhaiter qu'une prise de conscience de la valeur originelle de cet instrument conduise à une restauration dans l'état de 1896 (au sens propre, cette fois). [LR1907:p83] [IHOA:p170a] [ITOA:4,2p624-5,76-7] [HOIE:p126] [ArchSilb:p95,416-19,511] [Vogeleis:p143,163,173,516,528,546,654,660,730,205] [PMSAS1975:p143] [AC1969:p96-125] [Barth:p334] [PMSCALL:p251-2]

1896 : Phalsbourg, Notre-Dame-de-l'Assomption

1896 : Phalsbourg, Notre-Dame-de-l'Assomption

Instrument actuel.

Partie instrumentale classée Monument Historique (09/08/1985).

L'opus 49 a été construit pour église de l'Assomption à Phalsbourg. Conservé dans son état d'origine (la façade, réquisitionnée en 1917, a été restaurée par Yves Koenig sur le modèle de celle de St-Amarin en 1994), l'instrument (II/P 25j) a été classé Monument Historique le 09/08/1985, et son buffet inscrit à l'inventaire supplémentaire le 03/12/1987. Ce buffet est néo-gothique (deux tourelles semi-hexagonales en encorbellement encadrant 3 plates-faces en ogives, la plus grande au centre). Plaque d'adresse "Martin seul", avec "Ammerschwihr" ondulant (la même qu'à Mussig mais avec les coins rognés en arrondi). Il n'y a jamais eu de machine Barker ; le récit n'a pas de trémolo.

| C | c | c' |

| 2' | 2'2/3 | 4' |

| 1'1/3 | 2' | 2'2/3 |

| - | 1'1/3 | 2' |

| - | - | 1'1/3 |

1896 : Eichhoffen (région de Barr), St-André

1896 : Eichhoffen (région de Barr), St-André

Instrument actuel.

Un bel instrument (II/P 19j) à la genèse particulièrement intéressante. Bien que destiné à une petite commune, l'opus 50 bénéficia de toutes les attentions du monde de l'Orgue alsacien, et reçut donc les dernières évolutions de la pensée organistique de cette fin de siècle. Ainsi, le remplacement, au grand-orgue, du Piccolo harmonique 2' par une Flûte 4' est confirmé, dans une version ici sans Nasard. Le récit est muni d'une Flûte harmonique 8' (pas de Montre-viole 8'). C'est un instrument assez exceptionnel, dont la sonorité d'ensemble actuelle est malheureusement gâchée par trois grossiers jeux "baroques" harmonisés en dépit de tout bon sens. Les jeux d'origine ont heureusement été conservés au grenier. [LR1907:p83] [ITOA:3p151] [IHOA:p56a] [Barth:p188] [PMSDBO1971:p82-96] [PMSAEA83:p245-6] [ArchSilb:p116]

1896 : Fouchy (région de Villé), St-Jean-Baptiste

1896 : Fouchy (région de Villé), St-Jean-Baptiste

Instrument actuel.

Voici la Flauto amabile 4', au récit (déjà rencontrée à Niffer) : elle sera promise à un bel avenir ! L'opus 52, dans un buffet de style Hoenheim / Buethwiller, est resté très authentique (seule la malheureuse Gambe de pédale à été remplacée par un inutile 4 pieds dans les années 1970). Dans la liste de Wiltberger, l'orgue (II/P 17j) est noté à 27 jeux, ce qui est probablement une coquille. La plaquette d'adresse, toujours du modèle avec le mot "Ammerschweier" ondulant entre deux lignes, porte encore le prénom "Martin" seul. [LR1907:p83] [IHOA:p61b] [ITOA:3p181] [Barth:p195]

1897 : St-Amarin, Sts-Projet-et-Amarin

1897 : St-Amarin, Sts-Projet-et-Amarin

Instrument actuel.

Pour remplacer l'orgue Louis Dubois détruit par le feu en décembre 1895, Martin Rinckenbach livra dans un buffet de Klem un orgue original (II/P 23j), qui avait figuré à l'Exposition de Strasbourg en 1894. Voici une Fugara 4' au récit, et c'est une Gambe 16' (et non une Flûte ou un Principal) qui fonde la pédale. L'opus 51 est un des rares orgues Rinckenbach à nous être parvenus avec leur façade d'origine (deux autres étant Buschwiller et Bréchaumont). [LR1907:p83] [IHOA:p158b] [ITOA:2p394] [MSDUBOIS:p7] [PMSCALL:p96] [Barth:p320]

1897 : Bréchaumont (région de Dannemarie), St-Aloyse

1897 : Bréchaumont (région de Dannemarie), St-Aloyse

Instrument actuel.

Assez semblable à son presque contemporain de Fouchy (buffet de type Hoenheim / Buethwiller), l'opus 53 est le premier à avoir été co-signé (sur la plaque d'adresse) par Martin et Joseph Rinckenbach, son fils. Au récit, c'est à nouveau une version sans anche, mais on a droit à une Flûte harmonique en 8 pieds. Un orgue d'une valeur immense, puisqu'il est resté absolument authentique (même la façade) (II/P 16j). [LR1907:p83] [IHOA:p42b,60b,59a] [ITOA:2p54] [PMSSUND1985:p220-2] [Barth:p165]

1897 : Kindwiller (région de Niederbronn-les-Bains), St-Laurent

1897 : Kindwiller (région de Niederbronn-les-Bains), St-Laurent

Détruit par faits de guerre en 1945. Remplacé par Curt Schwenkedel (1967).

L'étrange petit instrument actuel remplace l'opus 54 de Martin Rinckenbach (II/P 17j), qui fut une des victimes de l'opération "Nordwind" le 02/02/1945 (le clocher lui est littéralement tombé dessus). [ITOA:3p305]

1897 : Houssen (région d'Andolsheim), St-Maurice

1897 : Houssen (région d'Andolsheim), St-Maurice

Instrument actuel.

Dans son buffet de Théophile Klem du même dessin qu'à Hoenheim / Buethwiller, l'opus 55 devait être un bien bel instrument (II/P 21j), avec sa Flauto amabile 4' au récit. Malheureusement, une transformation en 1955 le laissa complètement défiguré, avec une composition absurde. La contribution de Joseph apparaît à la plaque d'adresse, où le prénom "Martin" est désormais remplacé par les deux initiales : "M.&J.". [ITOA:2p167]

La plaque d'adresse "ondulante", avec les initiales "M.&J.", ici pour l'opus 55 (1897).

La plaque d'adresse "ondulante", avec les initiales "M.&J.", ici pour l'opus 55 (1897).

1897 : Ensisheim, St-Martin

1897 : Ensisheim, St-Martin

Instrument actuel.

L'église s'étant effondrée en 1882, Martin Rinckenbach plaça dans l'édifice neuf, son opus 56, qui a été remarquablement conservé. Il est logé dans un superbe buffet néo-gothique de Théophile Klem. Grand-orgue en 16 pieds ouvert, avec Trompette, Clairon et Cornet ; pédale à nouveau fondée sur une Gambe 16' (comme à St-Amarin) ; la seconde anche du récit (en plus du Hautbois) est une magnifique Voix humaine qui côtoie la fameuse Flauto amabile 4' : rien ne manque... (II/P 30j) C'est assurément l'un des plus beaux orgues d'Alsace ! [LR1907:p83] [IHOA:p56b] [ITOA:2p104] [ArchSilb:p99-100,453-4,500-1] [Barth:p188-9] [PMSSUND1986:p183-90]

De 1897 datent aussi des travaux à l'orgue Joseph Callinet (aujourd'hui disparu) d'Illfurth.

L'opus 57, un des trois instruments construits pour l'école normale de Phalsbourg, est peut-être celui qui se trouve aujourd'hui à Lagarde (57) (voir ci-dessus).

1898 : Richwiller (région de Wittenheim), Ste-Catherine

1898 : Richwiller (région de Wittenheim), Ste-Catherine

Instrument actuel.

L'opus 58 (II/P 19j) a été logé dans un buffet de type Hoenheim / Buethwiller, cette fois réalisé par Boehm, et doté d'une ornementation spécifique. [LR1907:p83] [ITOA:2p362-3] [IHOA:p147b] [PMSSUND1980:p175-6] [SUND1939:p1114] [Barth:p308]

1898 : Niedernai (région d'Obernai), St-Maximin

1898 : Niedernai (région d'Obernai), St-Maximin

Instrument actuel.

Ce buffet provient de l'ancien orgue d'Obernai (1713), racheté par le curé Reys. L'opus 59 est un magnifique orgue romantique, très bien conservé et entretenu, certes logé dans un buffet qui ne correspond pas à son esthétique, mais avouons qu'il aurait été fort dommage de laisser perdre cette belle boiserie de 1713. Cette dernière est classée, mais on ne peut s'empêcher de penser que la partie instrumentale (II/P 23j), même si elle est plus récente (1898), a infiniment plus de valeur. [LR1907:p83] [IHOA:p128b] [ITOA:3p439-40] [ArchSilb:p101] [PMSCS68:p26,28] [Obernai2001:p7-8] [Barth:p280] [Caecilia:2010-04p17] [PMSDBO1972:p157-66] [HOIE:p50-1]

1898 : Colmar, Dominicains

1898 : Colmar, Dominicains

Disparu.

A Colmar en 1889, l'ancienne église des Dominicains, qui servait de halle à blés depuis la Révolution fut rendue au culte. Comme Martin Rinckenbach avait fourni un orgue neuf à Sélestat, St-Georges, il proposa à Colmar le Jean-André Silbermann, 1768 / Callinet frères, 1840. Mais il fallait bien sûr le réparer et l'adapter (bien que les sommiers et 7 jeux ne dataient que de 1840). Ces travaux furent désignés comme l'opus 60.

Ces travaux, pas si considérables que ça (en tous cas pas plus que ceux des frères Callinet et bien moins que la désastreuse intervention des années 1950-1960) puisqu'il concernaient la console et 4 jeux, commencèrent à Ammerschwihr le 21/01/1898, et l'orgue fut reçu en deux fois : le 22/07/1898 et le 02/08/1899. Mais tout ceci n'est rien par rapport à ce qui attendait le pauvre orgue des Dominicains de Colmar (dont on espère que l'histoire aura encore une suite...) Ce serait bien de retrouver au moins la console, et de lui donner un avenir.

Notons aussi qu'il ne faut pas confondre cet orgue Jean-André Silbermann de 1768 avec l'orgue André Silbermann, 1726 originellement placé aux Dominicains de Colmar : ce dernier se trouve aujourd'hui à Niedermorschwihr (là aussi, si Rinckenbach a refait la console aux normes de l'époque, il n'a finalement modifié que 4 jeux.)

1898 : Chavannes-sur-l'Etang (région de Dannemarie), St-Matthieu

1898 : Chavannes-sur-l'Etang (région de Dannemarie), St-Matthieu

Instrument actuel.

L'opus 61 est resté inchangé depuis 1898 : il est entièrement authentique (II/P 14j). Il se caractérise par son second Salicional (il y en a un à chaque manuel). La Flauto amabile est le seul 4 pieds du récit, qui est à nouveau dépourvu d'anche. Le buffet néo-roman a ici des traits néo-renaissance. [LR1907:p83] [IHOA:p46b] [ITOA:2p71] [Barth:p171]

De 1898 date aussi une petite transformation (1 ou 2 jeux) à l'orgue Joseph Stiehr, 1833 de Thanvillé.

1899 : St-Louis-Bourgfelden (région de Huningue), St-Charles

1899 : St-Louis-Bourgfelden (région de Huningue), St-Charles

Instrument actuel.

Le projet initial datait de 1896 (ce qui explique qu'il ait été numéroté opus 48). Logé dans un buffet néo-roman de Klem, l'instrument (II/P 15j) a été maltraité dans les années 1940. Trois chapes avaient été laissées vides à l'origine, mais elles ont été complétées en 1982 de façon totalement incohérente avec l'esthétique de l'instrument, et, comme si cela ne suffisait pas, deux autres jeux ont encore été transformés... [LR1907:p83] [IHOA:p41b] [ITOA:2p406-7] [Barth:p169-70]

1899 : Vieux-Thann (région de Thann), St-Dominique

1899 : Vieux-Thann (région de Thann), St-Dominique

Remplacé par Joseph Rinckenbach (1929).

L'opus 62 et celui de St-Ludan sont les deux derniers grands orgues mécaniques de la maison Rinckenbach. Celui de Vieux-Thann a été perdu par faits de guerre (partie instrumentale irrécupérable). Joseph le reconstruisit entièrement en 1929. Dans cet édifice exceptionnel, l'orgue Joseph Rinckenbach actuel est un instrument particulièrement réussi, qui est resté entièrement authentique (sauf les porcelaines des pédales). [ITOA:2p465] [LR1907:p83] [IHOA:p211b] [ITOA:2p465] [ArchSilb:p363-4,479-80] [Barth:p372-373] [IOLMO:1p652]

1899 : Hipsheim (région d'Erstein), St-Georges et St-Ludan

1899 : Hipsheim (région d'Erstein), St-Georges et St-Ludan

Instrument actuel.

De 1899 date aussi l'orgue construit pour l'église du pèlerinage (St-Georges et St-Ludan). Il ne figure pas sur les listes déterminant les numéros d'opus. Là aussi, "sur le papier" (i.e. l'histoire de l'orgue alsacien laissée par les hagiographes des facteurs du 18ème) rien d'enthousiasmant. A nouveau, il faut y aller pour se rendre compte, et trouver un instrument de musique extrêmement attachant, à découvrir absolument (comme l'endroit, qui reste envoûtant car chargé d'histoire, malgré sa proximité avec la voie rapide). Sur 16 jeux, deux anches (Trompette au grand-orgue) et 3 jeux de pédale (dont une Gambe, disparue depuis). Il faut bien sûr se garder de tirer l'effarante Doublette (placée en 1961, et qui, non, n'a rien à voir avec un jeu "Silbermann") et l'absurde 4 pieds de pédale (qui est la malheureuse Gambe recoupée). [IHOA:p78b] [ITOA:3p259] [HOIE:p100-1] [ArchSilb:p503] [Barth:p324-5]

La plaque d'adresse "ondulante", "M.&J.", du bel orgue de St-Ludan (1899).

La plaque d'adresse "ondulante", "M.&J.", du bel orgue de St-Ludan (1899).La fin du siècle

Nous sommes en 1899. En architecture, le même "Art Nouveau" s'appelle "Arts and Crafts" par ici, "Modernismo" ou "Jugendstil" par là. Zola retourne en France. Le 13 octobre à Paris, Aristide Cavaillé-Coll, le maître de Martin, s'éteint, léguant au monde un patrimoine éblouissant. e Hoffmann dépose le brevet de l'aspirine. C'est l'heure d'un premier bilan : loin de se replier sur des nationalismes (d'un bord ou de l'autre), l'Alsace construit en fait... des orgues européens, d'une qualité exceptionnelle. Brassant des idées surgies de Vienne, de Munich, de Paris, de Padoue, enthousiasmés par les styles éclectiques, Théophile Klem, Boehm, Martin Feuerstein exercent leurs talents dans les lieux de culte aux côtés de Rinckenbach qui vient de réaliser en moins de 30 ans 63 orgues d'exception... dont 58 pour l'Alsace. Pour l'Orgue alsacien, la période 1870-1899, loin d'avoir été "décadente", est donc au contraire d'une richesse éblouissante. Martin Rinckenbach n'est pas le seul auteur de ce renouveau du patrimoine à cette époque, mais c'est assurément l'un de ses plus grands contributeurs.

On trouvera la suite sur la page consacrée à Martin et Joseph Rinckenbach.

Style et façon

Friedrich Haas (Badisch-Laufenburg, 10/02/1811 - Luzerne, 18/07/1886) est un acteur marquant de l'orgue romantique, considéré comme le Cavaillé-Coll suisse. De fait, Haas et Aristide Cavaillé-Coll étaient amis. Haas a travaillé avec Eberhard Friedrich Walcker, et a partagé le travail du théoricien Johann Gottlob Töpfer. La période d'activité de Friedrich Haas va de 1837 à 1868, date à laquelle il confia son entreprise à une autre "figure" de l'orgue romantique, avec lequel il avait travaillé des années : Friedrich Goll (1839-1911).

On ne présente plus Aristide Cavaillé-Coll. Martin Rinckenbach a donc appris le métier chez ces deux facteurs, et, bien sûr auprès de Valentin Rinkenbach. Certains buffets abritant les orgues de Martin sont encore très voisins de l'époque "Valentin" (Balgau, Neuwiller, Riespach). Pour les consoles, elles sont directement inspirées de celles de Cavaillé-Coll (surtout par le dessin à couvercle incliné). On retrouve des consoles indépendantes "retournées" (organiste dos à l'orgue), avec tirants de jeux disposés en gradins, de part et d'autre des claviers, et de jolies porcelaines à liserés. Martin n'a pas oublié la console de Paris, St-Sulpice, dont il s'inspirera au moins deux fois (modèle "en amphithéâtre).

La tuyauterie, toujours de grande qualité, utilisant des matériaux "nobles" sans rogner sur l'épaisseur, comporte bien sûr des entailles de timbre (c'est-à-dire aussi des sur-longueurs). Ce qui caractérise celles de Rinckenbach est leur forme en "trou de serrure".

Rinckenbach fera plusieurs fois usage de la machine Barker sur ses orgues de grande taille.

Rinckenbach avait commencé sa carrière comme tuyautier, et il savait et aimait faire des jeux : certains apparaissent au "catalogue", puis reviennent souvent avec succès. Rappelons que sur ce type d'instruments, les anches sont tirées avant la Fourniture, qui ne sert qu'avec le Tutti. L'importance du Hautbois et des Trompettes est donc aussi grande que dans un Cavaillé-Coll. Toutefois, Rinckenbach met généralement sa Trompette manuelle au grand-orgue (et pas au récit). La sonorité des anches est d'ailleurs plus "classique français" que les compositions ne le laissent supposer. Et parfois, il y a des compositions sans anche du tout. L'harmonisation des jeux à bouche est très "allemande", et cherche à éliminer les transitoires pour laisser venir le timbre "soutenu" du jeu le plus tôt possible.

Les compositions

Les compositions dénotent à la fois d'une logique commune, mais admettent des variantes. Les orgues de Martin Rinckenbach ont la plupart 2 manuels, et toujours une pédale. Les récits sont toujours complets. Les orgues à un seul manuel sont des cas très spéciaux. Les deux-claviers sont composés sur la base du "noyau" de 12 jeux suivant (voir Neuwiller) :

Grand-orgue: Montre 8', Bourdon 8', Gambe 8', Prestant, Quinte 2'2/3, Piccolo (harmonique) 2'

Récit expressif: Principal gambé 8', Flûte ou Bourdon 8', Voix céleste 8'

Pédale: Bourdon 16', Flûte 8', Violoncelle 8'

Dès que l'on peut dépasser les 12 jeux, on ajoute de façon quasi-systématique les 4 jeux suivants:

Bourdon 16', Flûte (harmonique) 4'

Flûte (harmonique) 4', Salicional 8'

puis encore 4 jeux :

Trompette 8' complétée par une Mixture 3 rgs

Trompette 8' et/ou Bombarde 16' (parfois cette dernière seule)

Par addition des étapes précédentes, voici donc une composition-type à 20 jeux des années 1880 :

Bourdon 16', Montre 8', Bourdon 8', Gambe 8', Prestant, Flûte 4, Quinte 2'2/3, Piccolo 2', Mixture 3 rgs, Trompette 8'

Principal gambé 8', Bourdon 8', Salicional 8', Voix céleste 8', Flûte 4'

Bourdon 16', Flûte 8', Violoncelle 8', Bombarde 16', Trompette 8'

...c'est celle que l'ont trouve à Koetzingue. Elle a bien sûr de nombreuses variantes.

Lorsque les 20 jeux sont dépassés, le Hautbois (au récit) fait enfin son apparition. C'est ensuite en priorité le grand-orgue qu'on enrichit, une Flûte "majeure" (ouverte) et/ou un Dolce venant soutenir le chœur de 8 pieds, et à ce moment la Flûte (octaviante, de 8 ou 4 pieds) fait presque toujours son apparition, au grand-orgue ou au récit.

Le fondement du grand-orgue sur 16 pieds ouverts apparaît au-delà des 24 jeux, impliquant évidemment presque tous les autres, et le triplet :

Montre 16'

Quintaton 16' pour le récit

Principal ou Violoncelle 16' à la pédale. Le fondement sur une Gambe de 16' seule est possible (St-Amarin, Ensisheim).

...on atteint alors les 30 jeux, toujours sur deux manuels.

On trouvera sur la page consacrée aux compositions des orgues Martin Rinckenbach de 1874 à 1898 plus de détails sur ces évolutions.

Webographie :

- [WebMathildeColas] http://sites.google.com/site/orguearoanne : "Musique pour vous", le site de Mathilde Colas, donne des détails sur l'ancien orgue de la prison de Mulhouse.

- [WebMicheleGabriel] http://michele-gabriel.chez-alice.fr/pge1b.html : Sur l'ancien orgue de la prison de Mulhouse.

Sources et bibliographie :

-

[LR1907] F.X. Mathias : "Die Orgelbaufirma Rinckenbach in Ammerschweier i. E. (liste des travaux de 1872 à 1907)", in "Caecilia", p. 81-4

Avec liste d'opus allant jusqu'à 1907 (St-Pierre-Bois, op.102)

-

[Orgelbauerei1909] H. Wiltberger & varia : "Orgelbauerei M. J. Rinckenbach Ammerschweier"

Avec liste d'opus allant jusqu'à 1909 (Sentheim, op.115)

-

[DepliantLapreste] Jean Lapresté : "Dépliant (triptyque) "Manufacture de grandes Orgues Ammerschwihr" avec liste d'opus allant jusqu'à 203"

Avec liste d'opus allant jusqu'à 203

- [PlaquetteRinckenbach1927] Jean Lapresté : ""RINCKENBACH, Manufacture de Grandes Orgues à AMMERSCHWIHR", document visant à la recapitalisation de l'entreprise", 1927

-

[PlaquetteRinckenbach1939] Jean Lapresté : ""Manufacture de Grandes Orgues Ammerschwihr", sous la gérence de Jean Lapresté (après 1932). Avec liste des travaux arrêtées en 1938, et lettre de "voeux"", 1939

Avec liste de travaux arrêtée en 1938, et lettre de "vœux"

- [RinckenbachSchiele] Jean-Georges Schielé : "L'orgue d'Ammerschwihr à travers son histoire", in "Sociétés d'Histoire de la Vallée de la Weiss", 1991, p. 23-36

- [RinckenbachLichtle] Francis Lichtlé : "La manufacture des grandes orgues Rinckenbach d'Ammerschwihr", in "Annuaire des 4 Sociétés d'Histoire de la Vallée de la Weiss", 2001, p. 59-74

- [EinweiheAmmerschwihr1912] "Gedenkblatt zur Einweihung der neuen Orgel in Ammerschwihr"

- [MulhouseJoseph1988] Jean Arnold : "Discours avant le concert d'orgue de Thierry Mechler à Mulhouse St-Joseph"

- [CVLapreste] Jean Lapresté : "C.V. de Jean Lapresté"

- [PlanchesRinckenbach] "Planches-gravures : Ribauvillé/couvent (op. 100), Horbourg prot (op. 103), St-Hippolyte (op. 107) "

- [AOBergheim] Pie Meyer-Siat : "Die fünf Orgeln Von Bergheim", in "Acta Organologica", vol 12., 1978, p. 81-112

- [Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 425-427

- [Rupp] Emile Rupp : "Die Entwicklungsgeschichte der Orgelbaukunst", éditions Verlagsansalt Benziger, Einsiedeln, 1929, p. 341

- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003

- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM

- [IOLMO] Christian Lutz et François Ménissier : "Orgues de Lorraine, Moselle"

- [Palissy] Ministère de la Culture : "Base Palissy"