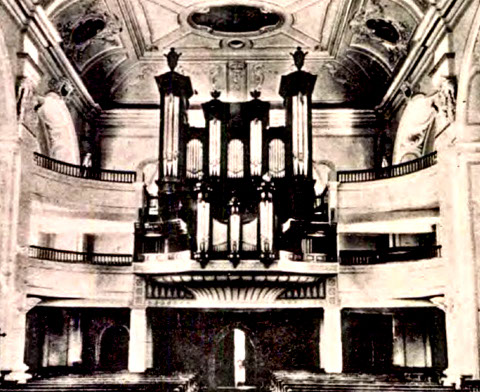

Reiningue, l'orgue Georges Schwenkedel, 1932,

Reiningue, l'orgue Georges Schwenkedel, 1932,dans son somptueux buffet néo-baroque de la maison Boehm avec des sculptures de Raphaël Brutschi.

Toutes les photos sont de Martin Foisset, 21/10/2018.

Voici l'opus 46 de Georges Schwenkedel. Construit en 1932, c'est l'un des orgues marquants de la région, un témoin enthousiasmant de la vitalité et de la spécificité de la facture d'orgues alsacienne des années 1920-1930. Schwenkedel s'était mis à son compte en 1924 : en 8 ans, le travail accompli était considérable ! Pour mieux comprendre cet instrument exceptionnel, il faut revenir sur l'histoire des orgues de Reiningue, une localité où la musique a toujours eu un rôle fondamental.

1831

Historique

Le premier orgue de Reiningue a été construit en 1831 par Joseph Callinet. Vu le prix figurant sur le devis, daté du 02/01/1831, cela devait être un instrument de 3 manuels. On n'en connaît pas grand-chose, mais on sait à quoi ressemblait le buffet, grâce à une photo prise par G. Heckendorn. [IHOA]

L'orgue Callinet sur sa tribune double,

L'orgue Callinet sur sa tribune double,d'après une photo du début 20ème.

Le buffet était du même type que ceux de Galfingue ou Hochstatt (tous deux de 1836), avec des tourelles plus élancées. Il était muni d'un positif de dos, comme à Guémar (1843). (Mais ce dernier buffet, où l'espace supérieur est rempli, en est plutôt une évolution tardive.) Le dessin sera utilisé jusqu'au bout par la maison de Rouffach (Fréland, 1877). Ces buffets se distinguent du reste de la production des Callinet par les arcs aux trois plates-faces. De plus, les plates-faces extérieures ne sont pas remontantes, en "ailes", comme à Mollau par exemple.

Les angelots

A Galfingue et à Hochstatt, il y a deux angelots ornant les culots des deux tourelles latérales. Ils émergent d'une paire d'ailes, et on les retrouve par exemple à Issenheim (1835), St-Chamond (42, Claude-Ignace Callinet, ~1834), Soultzmatt (1837), Saint-Etienne (42, N.D., 1837), Eguisheim (1839), Ste-Croix-en-Plaine (1840), Oltingue (1843), Bettlach (1844) ou Lapoutroie (1851). A Ste-Croix-aux-Mines (1834, que Pie Meyer-Siat considère comme le premier buffet Callinet orné d'angelots), Bitschwiller-lès-Thann et Mulhouse, il n' a qu'un angelot par culot. A Dannemarie et Ste-Marie-aux-Mines ils sont peints, et ont les ailes dorées.

On peut se demander si les angelots actuels de Reiningue sont ceux de l'orgue Callinet (qui auraient été sauvés en 1914), ou s'ils ont été réalisés en 1930 en prenant l'ancienne ornementation pour modèle. Les photos disponibles, malheureusement, ne permettent pas de trancher. Il est possible que les culots des tourelles latérales du buffet de 1831 aient été ornées d'angelots. Mais ce seraient alors les premiers angelots réalisés pour des orgues Callinet. Et on aurait attendu 3 ans avant d'en refaire (Ste-Croix-aux-Mines). Il n'y en a pas à Oderen (1832), Soultzbach-les-Bains (1832), Kertzfeld (Wildenstein, 1832), Mollau (1833). Les angelots "doubles" semblent être encore plus tardifs (1835).

Au problème de date, il faut ajouter que tous les couples d'angelots des orgues Callinet avant Oltingue (à l'exception de ceux de Soultzmatt, plutôt atypiques) - soit Issenheim, Galfingue, Hochstatt, et Ste-Croix-en-Plaine - émergent d'une nébulosité. Quand il n'y en a pas (Oltingue, Soultzmatt, Bettlach, Lapoutroie), les ailes forment une sorte de pendentif en "V". De plus, les angelots actuels semblent conçus pour des tourelles rondes peu émergentes du soubassement. Les tourelles Callinet "sortent" du buffet par un demi-cercle complet : la profondeur du culot est donc bien plus importante. Enfin, du point de vue de l'exécution, toutes les figures d'anges Callinet sont lissées, et ne portent pas de légères marques du ciseau, comme on le retrouve (à dessein) dans les œuvres des années 1930. Il y a par contre une grande unité de facture (mais pas de style) avec les autres angelots (par exemple eux du pendentif du positif), qui sont indiscutablement de 1930.

S'il est donc certain que les angelots de l'orgue actuel ont été inspirés par ceux des Callinet, il est fort peu probable qu'ils remontent à 1831.

Les angelots actuels de la tourelle gauche à Reiningue.

Les angelots actuels de la tourelle gauche à Reiningue.L'église a été détruite, par faits de guerre, avec son orgue, le 10/08/1914. La reconstruction de l'édifice s'est achevée en 1924. [IHOA]

Historique

En 1932, Georges Schwenkedel livra à Reiningue son 46ème instrument, doté de 25 jeux sur quatre plans sonores, dont un positif de dos. [IHOA]

L'instrument est pratiquement contemporain de celui de Luemschwiller (opus 44, mais livré en 1933). Le programme d'inauguration de ce dernier, conservé, témoigne de leur répertoire de prédilection : des pièces romantiques européennes (allemandes, françaises, italiennes et flamandes), des chorals pour orgue ou des pièces plus concertantes de J.S. Bach, de nombreuses œuvres vocales avec accompagnement d'orgue... et une part non négligeable laissée à l'improvisation. L'orgue de Reiningue marque un peu une "fin de cycle" dans l'œuvre de Schwenkedel. Une période allant de 1924 à 1932, marquée par une grande liberté. Cette liberté trouve probablement son origine dans une grande indépendance face aux milieux de l'orgue strasbourgeois, ce qui s'explique par la relative abondance de travaux liés au remplacement des instruments détruits pendant le premier conflit mondial. Après Reiningue, un second cycle commencera pour Schwenkedel, marqué à la fois par sa résistance au "néo-classique parisien", et par l'adoption inévitable de certaines de ses composantes.

En 1932, après la faillite de Joseph Rinckenbach, dont le talent n'a pas suffi à compenser les problèmes financiers (et l'absence de successeur), le concurrent le plus sérieux de Schwenkedel était Edmond-Alexandre Roethinger. A eux deux, si l'on fait exception de quelques travaux de Franz Heinrich Kriess, ils vont de fait se partager le marché alsacien jusqu'au second conflit mondial. Les ateliers Roethinger achevaient un instrument qui eut un grand retentissement dans le monde de l'orgue de l'époque : Dornach. Cet orgue est doté de grands claviers de 61 notes, et de pas moins de 5 plans sonores (grand-orgue, positif intérieur, récit expressif, Fernwerk et pédale). Dans ces mêmes ateliers, qui ont livré au moins 4 orgues neufs rien que pour l'Alsace en 1932, le (très) grand instrument de Bischheim (1933) devait prendre pas mal de place, dans les locaux comme dans les esprits. La comparaison entre l'orgue Schwenkedel de Reiningue le Roethinger de Bischheim est édifiante : ces instruments sont pourtant contemporains ! Malgré de fortes caractéristiques communes, la production alsacienne présentait une étonnante diversité. Roethinger était en marche pour accéder à la cathédrale de Strasbourg (1935). Schwenkedel ne pouvait pas rivaliser en quantité, son entreprise étant plus petite. Il devait donc se distinguer autrement.

Le positif de dos

Avec 25 jeux, cet instrument est structurellement un 3-claviers. En effet, Georges Schwenkedel, pratiquant une déclinaison très personnelle de ce que l'on appellera plus tard le style néo-classique, aimait revenir au sources du 18ème. Il avait en tête des compositions avec des positifs de dos. Ce plan sonore, rappelons-le, était alors totalement désuet. Beaucoup de travaux, entre 1880 et 1930, avaient justement consisté à déplacer des positifs de dos pour les mettre derrière les buffets, afin d'en faire des récits, beaucoup plus adaptés au répertoire de l'époque. Les "positifs en balustrade" construits à cette époque étaient postiches, et leur rôle n'était qu'esthétique (ou servaient à masquer la console). Schwenkedel avait déjà construit 4 positifs de dos : à Bisel (1930, opus 25), Seppois-le-Bas (1930, opus 28), Durlinsdorf (1932, opus 30), et Spechbach-le-Bas (1932, opus 41). En 1932, il en a proposé un dans son projet pour Cronenbourg, St-Florent. Celui-ci devait être expressif ! Décidément, Schwenkedel était un visionnaire. Mais cette dernière affaire ne se fit pas, et il n'y eut donc en tout et pour tout que 5 positifs de dos "post-romantiques", celui de Reiningue étant le dernier. En 1934, Schwenkedel dota l'orgue de Burnhaupt-le-Bas (son opus 59) d'un positif postiche.

Le positif de dos se joue sur le second clavier, comme le récit.

Ces 5 positifs n'ont pas grand chose à voir avec leurs ancêtres de l'orgue classique français. Ils n'ont rien de "baroque". Même si la disposition est la même (à fleur de tribune, près du public), ils sont constitués de façon spécifique, sans "petits jeux" qui "écraseraient" ceux du récit, et rendraient donc les deux plans sonores incompatibles. Il y a 3 jeux à bouche (un Bourdon 8', un 4' principalisant, et un 2' Flûté - Cor de nuit ou Flageolet) et un Cromorne, qui peut avoir un rôle de soliste. Les cinq positifs sont déclinés, sur la base de cette structure commune, pour leur donner une personnalité propre : à Bisel, Seppois-le-Bas et Reiningue, le 8' est un Quintaton ; à Seppois-le-bas, le 2' est conique, et à Durlinsdorf c'est une Occarina.

Le Cornet complet

Il y a un autre trait caractéristique des orgues Schwenkedel de cette époque : le Cornet, complet et progressif. Lui aussi semble inspiré par le grand dessus de Cornet à 5 rangs de l'orgue classique français. Ce dernier se voit confier à la fois un rôle de soliste et de complément du grand-jeu, afin de le renforcer dans les aigus. Il commence généralement au troisième Do (c'). Joseph Rinckenbach, dans les années 20, dota plusieurs de ses instruments d'un tel dessus de Cornet : avec la Doublette (également au grand-orgue), il constituait une des caractéristiques de ce style néo-classique spécifique (Scherwiller).

Mais les Cornets de Schwenkedel doivent aussi beaucoup aux "Mixtures-tierces" de l'orgue romantique allemand, popularisées en Alsace par Dalstein-Haerpfer. Celles-ci parlent sur toute l'étendue du clavier, et sont plutôt des jeux "de couronnement" destinés à enrichir le tutti. Le Cornet de Schwenkedel n'est pas "posté" comme dans l'orgue classique français, mais "sur le vent", et sur la première chape après l'anche ; il est donc considéré comme une mixture. L'octave grave (C-H) a trois rangs, la suivante (c-h) a quatre rangs. Il y a deux reprises (c et gis). Sur le dessus (c'g'''), on a 5 rangs, sans reprise, comme un Cornet classique et avec la même composition (8', 4', 2'2/3, 2' et 1'3/5). Le rang de 8', chez Schwenkedel, a volontiers des cheminées entrantes.

L'idée semble s'être développée lors de la réalisation de l'extraordinaire Mixture-septième de Hartmannswiller (1929, opus 24). A Mutzig (1931, opus 35, qui représente décidément la "profession de foi" esthétique de Schwenkedel), le Cornet "complété" prend sa forme définitive (3 à 5 rangs) ; on peut en extraire les rangs de 2'2/3 et 2', et il est accompagné d'une Cymbale-tierce. On le retrouve à Orbey (1931), Burnhaupt-le-Haut (1932), Durlinsdorf (1932), Spechbach-le-Bas (1932) et Reiningue. On le retrouvera aussi par la suite (comme à Hirtzbach), mais plus épisodiquement.

Ce Cornet complété a donc trouvé une forme donnant toute satisfaction, puisqu'il est présent dans plusieurs opus. Mais l'idée a continué à susciter des évolutions, comme en témoigne la composition du malheureux orgue de Strasbourg, église luthérienne de la Croix (privé de sa tuyauterie au terme d'une histoire aussi absurde que triste) : là-bas, le Cornet servait de "réservoir" de Mutations, les rangs pouvant être appelés indépendamment.

L'orgue de Reiningue est donc un précieux témoin de cette approche originale de la pensée néo-classique. Et, de fait, il n'est pas néo-classique, mais constitue une évolution spécifique du post-romantisme.

En 2004, Richard Dott a mené un relevage d'envergure, et une anche de 16' a été ajoutée. [RLopes] [RDorner]

- Remplacement des 1700 membranes des sommiers. (Ce sont des pièces d'usure).

- Réparation de certains tuyaux déformés, nettoyage et relevage général.

- Ajout d'une Bombarde de 16' à la pédale, en zinc et en imitation des anches Schwenkedel. Le soin avec lequel cet ajout a été réalisé, et la façon dont il a été intégré à la console sont absolument exemplaires. Sans entrer dans le buffet et sans connaître la composition d'origine, il est pratiquement impossible de se douter que cette Bombarde n'est pas d'origine.

L'orgue a été inauguré le 28/11/2004 par Eric Lebrun et Marie-Ange Leurent. [RLopes]

Le buffet

Le somptueux buffet néo-classique a été réalisé par la maison Boehm de Mulhouse. Mais les sculptures sont fort probablement l’œuvre de Raphaël Brutschi (le fils de Paul Brutschi (31/12/1863 - 04/03/1922), fondateur de l'entreprise de Ribeauvillé). La maison Boehm a fourni tout le mobilier de l'église (à partir de 1926), et a probablement sous-traité les sculptures. On peut donc attribuer ce magnifique buffet aux deux maisons. Notons que l'inventaire historique l'attribue à Rudtmann. [ITOA] [IHOA]

Le style néo-baroque est sûrement une décision de l'architecte : le buffet est en parfaite harmonie avec le reste du mobilier. L'église a été reconstruite sur ses fondations, et on note une nette volonté de retrouver l'ambiance du passé de l'édifice. C'est donc un "néo" sincère et ancré dans une vraie tradition. A l'exception (notable) des fameux angelots des tourelles, les composantes de ce néo-baroque sont d'ailleurs plus inspirées des buffets d'outre-Rhin que du "classique parisien" pratiqué en Alsace au 18ème. Faut-il y voir une forme de réaction à l'autoritaire Jacobinisme parisien qui toucha l'Alsace après 1918 ?

Sainte Cécile, patronne des musiciens, est représentée directement sur l'instrument, ce qui n'est finalement pas si courant. On la retrouve plus fréquemment sur des vitraux avoisinants les tribunes. On peut comparer avec une autre de ses représentations, presque contemporaine (1930) à Uffholtz, sur un orgue Joseph Rinckenbach, où son "médaillon" est disposé en couronnement. Ici, c'est le couronnement du positif qui a été choisi pour placer la sculpture en demi-bosse montrant la sainte, ce qui lui donne une position centrale dans la perspective vue depuis la nef.

A la fois le grand buffet et le positif sont dotés de trois tourelles à entablements. Comme souvent, dans un souci d'équilibre, quand les plates-faces du grand buffet sont "retombantes", celles du petit sont "en ailes". Bien que de style néo-baroque, ce buffet ne cherche pas à imiter ceux du 18ème : la faible courbure des tourelles du grand-orgue est bien éloignée des canons de l'époque classique, tout comme le nombre important (supérieur à 5 ou 7) de tuyaux dans ces tourelles. C'est, par contre, fidèle à une pratique particulièrement Sundgauvienne, issue du 19ème, et qui trouve probablement son origine chez les facteurs Franz. Le buffet de Reiningue peut donc aussi être considéré comme une évolution néo-baroque du style Sundgauvien, lui-même marqué d'influences suisses.

Le langage ornemental est inspiré de l'époque classique : jouées (très ajourées), claires-voies, rinceaux (au grand buffet) et pots/vases (au positif). Ils sont dorés et donnent l'occasion au sculpteur de montrer sa virtuosité. Mais l'exécution est volontairement "moderne" : par exemple, les motifs ondulés de la frise inférieure du positif sont comme issus de grands coups de ciseau. L'auteur a clairement rejeté tout "pastiche" pour réaliser une œuvre à la fois inspirée par le passé et inscrite dans son temps.

Une grande partie de l'ornementation est figurative : outre le médaillon de Ste-Cécile, on trouve des fleurs, et des angelots, dont certains sont musiciens. Six d'entre eux sont blancs : un sur chaque tourelle latérale embouche une trompette (en fait, plutôt un salpinx), un couple d'angelots contemple le "monde d'en bas" depuis le pendentif du positif, et un autre, sommital, est entouré de rayons dorés, ce qui ne laisse aucun doute sur la symbolique. A nouveau, on peut faire un parallèle avec la "scénique" que l'on trouve à Uffholtz. Enfin, il y a les deux couples d'angelots disposés sur les culots ; ils participent à inscrire parfaitement ce buffet dans la tradition de l'Alsace du sud.

Les deux côtés du pendentif du positif.

Les deux côtés du pendentif du positif.Comme à Bisel ou Durlinsdorf, le revers du pendentif du positif porte un cartouche. A Bisel, on y lit "Anno Domini 1930", à Durlinsdorf "Laudate Deum in organo", et ici "1930". A nouveau, il s'agit d'un trait original et spécifique à l'œuvre de Schwenkedel à l'époque, mais bel et bien inscrit dans une tradition : les frères Stiehr avaient fait la même chose en 1852 à Barr.

Caractéristiques instrumentales

La console indépendante.

La console indépendante.Console indépendante dos à la nef (placée entre le buffet et le positif de dos), fermée par un rideau coulissant. Tirage des jeux par dominos presque horizontaux (axés en queue), à porcelaines centrales, disposés en ligne au-dessus du second clavier, et groupés par plan sonore. Pour attirer l'attention sur ceux du positif de dos, ils sont surmontés d'une porcelaine ovale disant "Register Positif". Les accouplements et tirasses sont également commandés par dominos. Les porcelaines ont un fond blanc pour le grand orgue, rose pour le récit, bleu pour le positif, et jaune pour la pédale. Celles des accouplements sont bicolores pour respecter le code de couleur.

Claviers blancs, joues moulurées. Commandes doubles de l'accouplement et des tirasses à l'unisson par pédales-cuillers à accrocher, repérées par des porcelaines colorées selon les plans sonores impliqués, bicolores quand nécessaire. De gauche à droite : "Ped. II" (II/P), "Ped. I" (I/P), "I-II" (sic ; II/I). Vient ensuite la pédale basculante du crescendo (repérée par une porcelaine ronde blanche "Crescendo"), celle commandant la boîte expressive (porcelaine ronde rose "Expression II"), et la pédale-cuiller à accrocher du trémolo du récit (porcelaine ronde rose "Tremolo").

Il faut noter la "tirasse à la quinte" (I/P 5'1/3, ou "Ped. I Quint"). Comme il n'y avait à l'origine pas d'anche de 16' à la pédale, l'idée était de se servir de la Trompette du grand-orgue, et de la jouer en quintes. On obtient une "Trompette 5'1/3", résultante de 16 pieds, qui va générer une apparition de la fondamentale de 16' par battements entre les deux ondes. Depuis l'installation d'une anche 16', le dispositif perd un peu de son intérêt, mais avec la Flûte 16' (qui est plutôt une Contrebasse) et le Bourdon 16' du grand-orgue joué en quintes, il permet toujours de générer des harmoniques de 32'.

Commande des combinaisons par pistons blancs, situés à gauche sous le premier clavier. La combinaison libre se programme par des picots basculants blancs, situés au-dessus de chaque domino ; les accouplements et tirasses sont donc programmables. De gauche à droite : "jeu à comb. libre" (pour ajouter la registration par dominos aux combinaisons, et les rendre ainsi ajustables), "Comb libre", "P", "MF", "F", "TT" et "Annul.". Commande du crescendo par une pédale basculante ; son indicateur est un cadran linéaire à lettres dorées, situé en haut au centre, numéroté de 0 à 12, dans le quel se déplace un point rouge.

Sur les consoles Schwenkedel des années 30, quand les picots de combinaison sont blancs, le point du crescendo (qui semble être la boule d'un picot du même type) est rouge, et vice versa. A Spechbach-le-Bas, les picots sont rouges, et l'indicateur blanc.

Banc d'origine, caractéristique de Georges Schwenkedel : plateau clair, pieds foncés.

Comme souvent chez Georges Schwenkedel, la plaque d'adresse est composée de plusieurs porcelaines rectangulaires blanches à lettres noires. La plaque "principale" est à gauche, au dessus des picots de combinaison, et dit :

Manufacture de Grandes Orgues

STRASBOURG-KOENIGSHOFFEN

Plus à droite, de l'autre côté du cadran de crescendo, et au même niveau, la date de construction :

Puis le numéro d'opus :

Pneumatique tubulaire, notes et jeux.

Les sommiers sont à membranes, diatoniques. Le grand-orgue est à l'endroit habituel, derrière la façade, en "M" (basses aux extrémités), tout comme le récit, placé au fond et légèrement plus haut, et lui aussi disposé en "M". La pédale est logée sur les côtés, basses vers le fond. La Bombarde 16' de 2004 a logiquement été istallée au fond, sur un sommier (neuf) spécifique.

Une vue plongeante sur les dessus de la moitié gauche du grand-orgue.

Une vue plongeante sur les dessus de la moitié gauche du grand-orgue.La façade se situe vers la gauche, le récit vers la droite.

De gauche (façade) à droite (accès) :

16 dessus de la Montre (il y en a 16 autres de l'autre côté, soit c'-g'''),

le Prestant, la Gambe, la Flûte conique 8' (16 sont coniques, soit c'-g'''),

le Bourdon 16', le Bourdon 8', la fameuse Occarina (conique),

le non moins fameux Cornet complet et progressif (8' à cheminées rentrantes),

et enfin la Trompette, le long de la passerelle.

Une vue d'ensemble de la moitié droite du grand-orgue.

Une vue d'ensemble de la moitié droite du grand-orgue.Le récit est à gauche (on distingue la tringlerie de commande des jalousies).

Au fond, on aperçoit (une moitié de) la pédale,

et la façade est à droite. (C'est le revers de la plate-face droite du buffet.)

Une vue sur la partie gauche ("Cis") de la tuyauterie du récit.

Une vue sur la partie gauche ("Cis") de la tuyauterie du récit.Le nom des jeux est écrit sur les faux-sommiers, le long de la passerelle.

Depuis le bas à gauche vers le haut à droite :

la Trompette, le Plein-jeu, le Musikgedackt 4' (dessus ouverts),

la Voix céleste, le Quintaton, l'Aeoline, le Diapason,

et la grande Flûte harmonique 8', tout au fond.

En bas à droite, quelques tuyaux de la partie droite ("C").

La tuyauterie du positif de dos.

La tuyauterie du positif de dos.On vérifie qu'on est bien loin d'un positif "baroque" bourré de petits tuyaux.

Depuis le haut à gauche vers le bas à droite :

la façade (les tuyaux à entailles parlent, et font partie de la Montre 4'),

la partie "sur le vent" de la Montre 4', le Quintaton 8',

le Nachthörnlein (très conique : l'angle n'est as loin de 20°),

et le Cromorne (de diamètre presque constant sur toute l'étendue).

En signant ce cinquième et dernier orgue muni d'un positif de dos, Georges Schwenkedel a prouvé qu'il disposait dans les années 1920-1930 d'une vraie vision pour l'avenir de l'orgue, en accord avec les idées directrices de son temps (une part de "retour aux sources"), mais avec des trouvailles très personnelles. Et une totale maîtrise de la facture ainsi que du résultat musical. Ce facteur avait sa propre logique de composition et d'harmonisation. Décidément, ces orgues Schwenkedel des années 1924-1939 sont exceptionnels et forcent l'admiration, pour peu qu'on se donne la peine de les connaître.

Avec ses principaux concurrents de l'époque, Edmond-Alexandre Roethinger (héritier de la "Réforme alsacienne de l'orgue") et Joseph Rinckenbach, virtuose d'un style post-romantique qu'il avait lui-même défini pendant le premier conflit mondial, Schwenkedel a permis l'émergence d'un style d'orgues réellement alsacien. A chaque fois que l'on visite un de ses instruments, on se dit qu'ils fourmillent d'idées, et qu'il est encore possible de s'en inspirer. Elles constituent autant de pistes enthousiasmantes pour imaginer une facture d'orgues de l'avenir, échappant enfin aux habituelles "reconstitutions" d'instruments selon des styles stéréotypés.

![]() Activités culturelles :

Activités culturelles :

-

2004 : Eric Lebrun et Marie-Ange Leurent ont enregistré un CD su l'orgue de Reiningue après les travaux de 2004. Au programme (en partie à 4 mains) : W.A. Mozart, W. Boyce, J.S. Bach, L.C. Daquin, F. Mendelssohn, A. Guilmant et G. Bizet.

![]() Sources et bibliographie :

Sources et bibliographie :

-

[Visite] "Visite sur place", 13/10/2018

Remerciements à Mme Vogel et Régis Dorner.

-

[MFoisset] Martin Foisset : e-mail du 17/11/2018.

Photos du 13/10/2018 et données techniques.

- [RDorner] Régis Dorner : e-mail du 12 et 16/02/2004, 17/12/2004, 13/04/2006.

-

[RLopes] Roland Lopes : e-mail du 29/11/2004.

Photo du 28/11/04 et données sur l'inauguration.

- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 144b

- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 2, p. 349-50

-

[OrgueEnAlsace] Collectif : ""Images du patrimoine : L'orgue en Alsace". Réalisé par le service régional de l'Inventaire général (Roger Lehni, dir.), avec des articles d'Yves Collot, Christian Lutz, Roger Lehni, et 33 enquêteurs de l'USC.", in "Images du patrimoine", éditions La Maison d'Alsace, p. 17

Cette publication date de 1988, et c'est l'une des premières à souligner la place de Reiningue dans l'histoire de l'orgue alsacien.

- [Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66

-

[Palissy] Ministère de la Culture : "Base Palissy"

im68000629

-

[PMSCALL] Pie Meyer-Siat : "Les Callinet, facteurs d'orgues à Rouffach et leur oeuvre en Alsace", éditions Istra, 1965

Pour mémoire (l'ancien orgue Callinet de Reiningue n'y est pas cité).

![]() Localisation :

Localisation :